Написал(-a) комментарий к произведению "Император из стали" Книга 2я

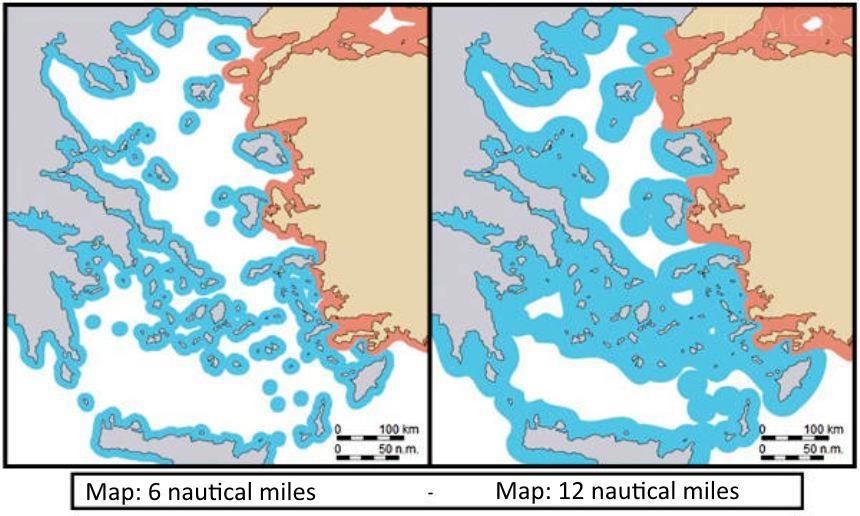

А разве для Менделеевского пироколлодийного пороха нужна селитра? Там вроде главный компонент нитроклетчатка, которую изготавливают в основном с хлопка. ЕМНИП, то именно производство пороха заставило правительство СССР выращивать хлопок в Средней Азии в таких количествах, что стало необходимо проводить мелиорацию этих земель за счёт реки Амударья, что потом привело к катастрофе Аральского моря. Вот например современная карта производства хлопка.

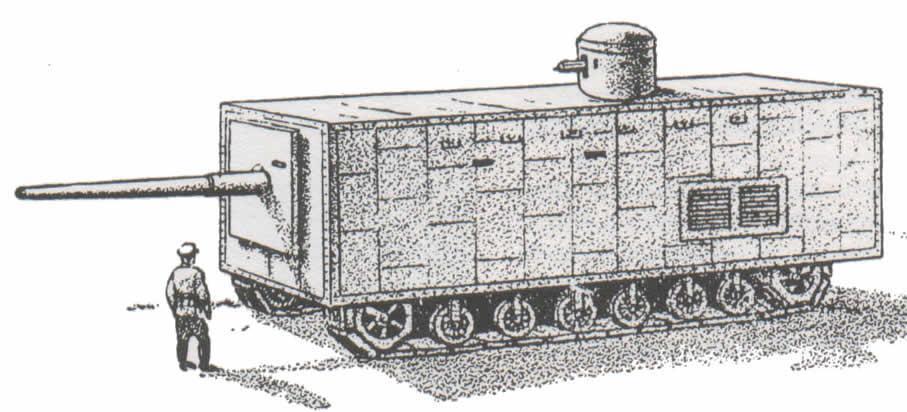

Правда есть небольшая проблема, которую стоит решить:

Позднее, благодаря усилиям французского инженера Мессена, который был не кем иным, как экспертом Охтинского порохового завода, заинтересованным в использовании своей технологии пироксилина, была признана идентичность последнего результатам разработок Д. И. Менделеева. На тот час придавали мало значения отечественным изысканиям, и, вместо развития их, предпочитали покупать иностранные привилегии и патенты — право на «авторство» и производство пороха Д. И. Менделеева присвоил себе в ту пору находившийся в Санкт-Петербурге младший лейтенант ВМФ САСШ Д. Бернаду (англ. John Baptiste Bernadou), «по совместительству» являвшийся сотрудником ONI (англ. Office of Naval Intelligence — Управление военно-морской разведки), раздобывший рецептуру, и, никогда ранее не занимаясь этим, вдруг с 1898 года «увлёкшийся разработкой» бездымного пороха, а в 1900 году получивший патент на «Коллоидную взрывчатку и её производство» (англ. US Patent 2253: For improvements in smokeless explosives or colloids and process for making the same), в своих публикациях он воспроизводит выводы Д. И. Менделеева. И Россия, «по извечной своей традиции», в Первую мировую войну в огромном количестве покупала его, этот порох, в Америке, а изобретателями до сих пор указываются моряки — лейтенант Д. Бернаду и капитан Дж. Конверс (англ. George Albert Converse).

Написал(-a) комментарий к произведению "Император из стали" Книга 2я

Спасибо, не знал.