Написал(-a) комментарий к посту К вопросу об итогах года

Новый цикл отличный, так же как и ПВ! Спасибо!

Заходил(-a)

Новый цикл отличный, так же как и ПВ! Спасибо!

Поздравляю!

Комментарий был удален автором. Причина: Провокация конфликта.

Отлично!

Отлично изложено. Впрочем, как обычно у автора

Графомания

Изложено коряво

Весьма. Читано с удовольствием.

Такое...

Отзыв хороший, книга - плохо изложенный картон

Спасибо! Отличный цикл.

Отлично!

1. Дембель 7 Возвращение

2.Нас здесь не было 3 часть

Отлично, спасибо!

Изложено картонно

Жду продолжения...

Отлично изложено, спасибо!

Друзья работали. И нет, статистика велась нормально, и контроль был, как бы это не казалось странным.

И библиотекарши не навязывали ничего мне, что видимо тоже странно)). Какой-то разный СССР был для всех)

Библиотечная статистика - гораздо более надёжный источник данных, чем "я думаю". Плюс данные по книгоизданию и книготорговле. Но если есть желание, конечно же можно допустить, что люди покупали книги и брали их в библиотеке исключительно для вида, не читая.

Отличные рассказы! Но да, читались сильно позже "Плохой войны"

такое...

Очень круто получилось. Увлекательно и позитивною Спасибо!

Ура!

лютый бред

"Физрук" - это гениально

Понятно, что чтение источников и изучение матчасти не так весело, как генерирование личных умозаключений.

Но если вдруг интересно, то:

- бурное производство доспехов в Европе началось сильно ранее 14 века (см. историю Римской империи), потом сильно притормозило по политико-экономическим причинам, а потом опять было восстановлено

- конница, как это видно из приведенных примеров, остается частично одоспешенной вплоть до 20 в, в силу того, что это работало

- удешевление и улучшение стрелкового оружия позволяет создать массовые армии, которые в основном составе пехотные

- изготовление доспехов на весь личный состав во-первых дорого, во-вторых в них пехоте тяжело быстро перемещаться на большие расстояния, то есть теряется мобильность

- но главное, что основным поражающим фактором на поле боя с 17 века служило не ручное огнестрельное оружие, а полевая артиллерия, против которой доспех как-то не защищает (а потом еще и пулеметы подключились).

Традиция "украшательства", то есть ношения яркого мундира, в войсках происходила не от каких-то там суетных желаний (не надо путать с ландскнехтами времен Максимилиана I), а из-за того, что полководец на поле боя, в пыли и пороховом дыму, должен был различать не только свои и чужие войска, но о отдельные подразделения своих войск. именно поэтому полки имели яркие разноцветные мундиры.

В серую (а иногда зеленую) безликую массу солдат превратила опять же не чья-то злая воля, а развитие ручного огнестрельного оружия и соответствующая необходимость маскировки на местности

Про тренд на минимизацию индивидуальной подготовки. Нет, это не так. Обучение стрельбе как основному способу поражения противника велось и ведется постоянно. Даже штыковой бой был достаточно распространен в ряде армий, хотя во многом для увеличения ловкости и уверенности в себе солдат. Потому что, при наличии огнестрельного оружия, рукопашный бой - это крайность, да еще и процесс практически неуправляемый и малопредсказуемый в смысле результатов. А в полевом бою обычная пехота, обученная окапываться, совершать маневры на поле боя и пользоваться основным оружием, вполне уверенно противостоит отлично индивидуально обученным противникам, хоть имеющим эту подготовку в силу сложивших условий жизни, хоть подразделениям спецназначения (римляне против варваров, французы против мамлюков, советские солдаты против войск СС)

Вышесказанное не отменяет идеи, что люди, принимающие решения перестали лично рисковать на поле боя. Но и рисковали они, лично участвуя в боях, достаточно небольшой период в истории, в котором, кстати, эксплуатация и разорение крестьян в результате феодальных войн были, пожалуй, максимальными.

Хм. Да, похоже что так. Но всё-таки альт-история и иф-хистори чем-то отличаются... Или нет...

А если попаданца нет, то это уже не альтернативная история? Хотя был лет сорок назад термин "иф-хистори"...

Очень картонно изложено

Днями Ваше "Не боярское дело" было перечитано с самого начала с превеликим удовольствием...

Извините, мне не была известна предыстория...

На фоновых картинках скорее дестреза, нежели Мароццо. Плюс у девушки шпага с чашевидной гардой, а у Мароццо как бы болонский меч.

Может, не надо дестрезу? Очень уж она специфична и заточена прежде всего на клинок. А у испанцев есть много забавного в работе руками, ногами и ножами на пластической базе фламенко.

Можно полистать Толгофера или "Цветок битвы". Там много вкусного. Тот же прием "железная дверь"...

Не-не-не... Самые злобные переговоры - на кулинарных форумах.

Добрый, да.

Встретилась мне сегодня эта книга на выставке Нонфикшен. Даже в двух вариантах издательства РуДа. Очень вкусно выглядят, приятно было в руках подержать...

Так пока и оставили, продолжения не ждать?

Очень понравилось, спасибо)

Книги, написанные под вдохновением, очень часто оказываются шедевром. Но тут не сложилось. Писать все-таки надо уметь

Благодарю!

Да, это сложно отрицать. Но есть проблема - существенная часть этих изменений происходит от невеликой грамотности. Та же история с соусом провансаль, который сейчас упорно именуют майонезом - и мало кто помнит майонез из поросёнка или курицы.

А уж что происходит с переменой смысла поговорок на прямо противоположный... "Моя хата с краю", "семеро по лавкам", за рубль воробья в поле загоняет"... В общем, сплошная печаль для зануды и перфекциониста.

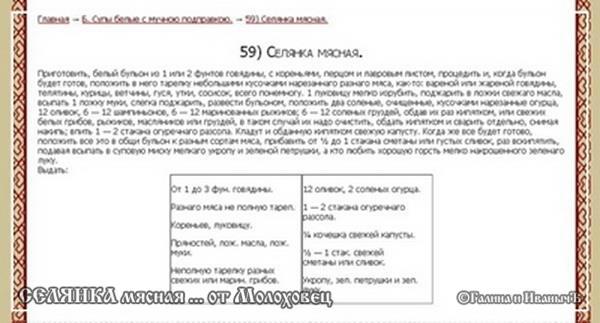

Я понимаю, что для некоторых странных людей Даль, Фарсмер, Молоховец и Гиляровский не авторитеты, кто они вообще такие в сравнении с массовым сознанием "гуглящих".

Поисковик - штука тупая. Если задаётся неправильный вопрос, то получается неправильный ответ. ".. селя́нка название различных кушаний, напр. "горячая похлебка с мясом, капустой, луком и огурцами" (Даль), также "кушанье из яиц с белым хлебом", перм., вятск., возм., первонач. "крестьянская еда". От селяни́н, ж. селя́нка. Горяев (Доп. I, 42) пытается объяснить из соля́нка : соль. Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

Источник: https://gufo.me/dict/vasmer/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0

Ещё раз для альтернативно одарённых - если большое количество неграмотным людей совершает одну и ту же ошибку, она не перестаёт быть ошибкой. И так получилось - мнение большинства не является доказательством.

А уж если ещё и Гиляровского почитать, "Москва и москвичи"... "... И мигнул половому.

— Так, а чем покормишь?

— Конечно, тестовскую селянку, — заявил О. П. Григорович.

— Селяночку — с осетриной, со стерлядкой… живенькая, как золото желтая, нагулянная стерлядка, мочаловская..."

Правда, в данном случае речь идёт о рыбной селянке.

Вот именно - а если погуглить?

То, что суп, называется "селянка", обычно "селянка сборная".

Главное - не останавливайтесь.

Написал(-a) комментарий к произведению Городовой

хрень