Написал комментарий к произведению Главная роль

Уважаемый автор, по поводу использования титула "сэр". "Сэр" используется только вместе с именем и фамилией, - "сэр Уинстон Черчилль, сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль" (официально), либо только с именем "сэр Уинстон" (в личном общении), но никогда только с фамилией - "сэр Черчилль" - это грубая ошибка.

ГГ засыпал историческую канаву.

ГГ засыпал историческую канаву. Где у меня Пестель?

Где у меня Пестель?

За гвозди на четвёртой подкове он заплатил 41 287,68 руб. Мелочь с первых трёх я не стал приплюсовывать!

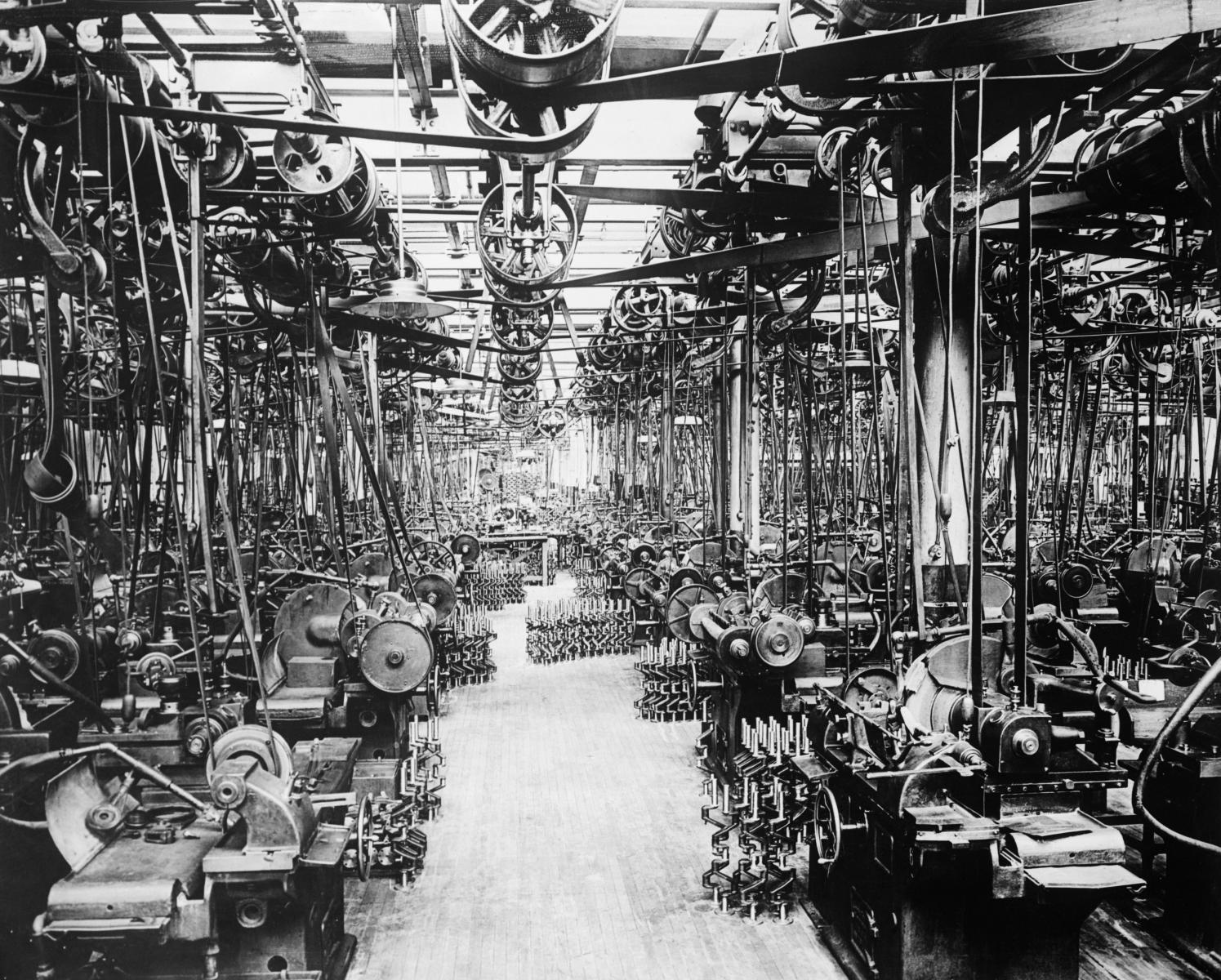

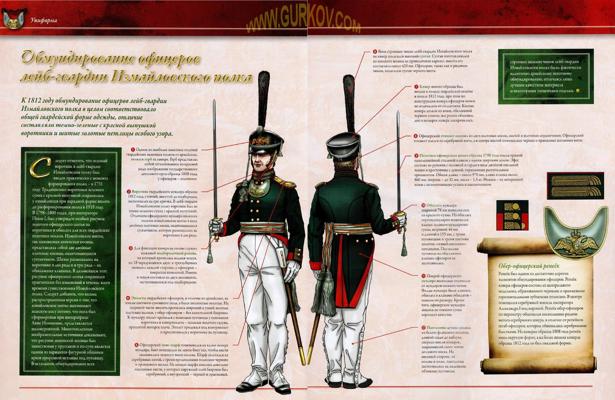

За гвозди на четвёртой подкове он заплатил 41 287,68 руб. Мелочь с первых трёх я не стал приплюсовывать! Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург)

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург)

Написал комментарий к произведению Потеряшка

Комментарий был удален автором.