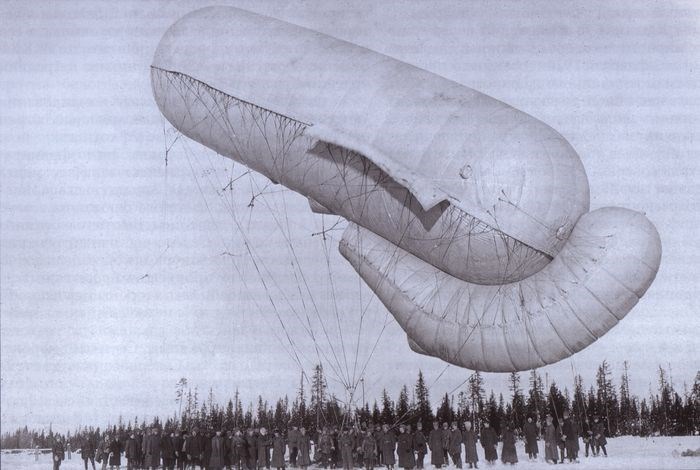

Змейковый привязной аэростат Парсеваля в России.

В 1893 году были сконструированы так называемые «змейковые» аэростаты системы Зигсфельд-Парсеваль, а в 1896 г. приняты на вооружение в Германии.

Важным преимуществом змейковых аэростатов было то, что высота их подъема достигала 1000 м, в то время как у сферических привязных аэростатов она не превышала 500 м, а в большинстве случаев эти аэростаты не поднимались на высоту более 200 м., а еще они позволяли совершать подъем при скорости ветра до 14 м/с , в условиях порывистого ветра со скоростью выше 8-9 м/с эксплуатация сферических аэростатов становилась невозможной.

Вопрос поставок Русской армии змейковых аэростатов был рассмотрен в Главном инженерном управлении Генерального штаба в 1902 г. Его начальник генерал А. П. Вернандер, не вдаваясь в подробности, снял вопрос с повестки дня следующей резолюцией: «Сделать опыты со змейковыми шарами в нынешнем году едва ли возможно, по неимению денег».

Не оказалось денег и в последующие годы, так что формировавшаяся летом 1904 г. для участия в русско-японской войне Сибирская воздухоплавательная рота получила на вооружение два морально устаревших сферических аэростата объемом 640 м3 .

А 1-й В.-С. воздухоплавательный батальон, который прибыл в Харбин в начале октября 1904 г., уже имел кроме сферических наблюдательных аэростатов и сигнальные змейковые объемом 100 куб. м.

На сигнальных аэростатах поднимали набор цветных флажков для подачи команд. Но лучше они служили для поднятия антенн радиостанций.

В конце 1904 года в Либаве в большой спешке готовили к отправке на Дальний Восток специально оборудованный воздухоплавательный транспорт «Русь», на его борту 4 змейковых аэростата (715 куб. м), 1 сферический аэростат (640 куб. м), 4 сигнальных змейковых аэростата (37 куб. м). Аэростаты должны были помочь в своевременном обнаружении коммерческих судов для их перехвата и боевых кораблей противника — для уклонения от неравного боя: ведь поднятый на высоту в 300 м аэростат давал обзор в 31 милю! Транспорт «Русь» отправился в поход вместе с эскадрой контр-адмирала Небогатова, но близ Дании произошла поломка в машинах и столь нужный корабль вернулся назад.

В апреле 1905 года впервые в мире аэростаты были применены на флоте в боевой обстановке. Контр-адмирал К.П.Иессен, руководитель владивостокской бригады крейсеров, сделал запрос в Главный морской штаб с просьбой о создании во Владивостоке воздухоплавательного парка и закупки двух воздушных шаров для того чтобы разместить их на броненосном крейсере I ранга «Россия».

К началу первой мировой войны военное ведомство располагало 46-ю змейковыми аэростатами, приписанными к 11-ти воздухоплавательным ротам, в основном крепостным. Каждая рота имела две-три наблюдательные станции. Станция располагала одним змейковым и одним запасным аэростатами с лебедками для их подъема и спуска, подвижными газодобывающими аппаратами. Численный состав воздухоплавательной роты составлял 60-100 человек. Кроме того, рота имела вспомогательную часть, ведавшую техническим снабжением, и команду связи (телефон).

Эти аэростаты были закуплены в Германии еще до начала Первой Мировой войны. Также аэростаты этого типа выпускались российским заводом «Треугольник» (около 30 шт/мес.).

Для защиты от вражеских самолетов применяли аэростат-ловушку в корзину которого ложили около 100 кг динамита и садили чучело наблюдателя. Подрывной капсюль соединили проводником с индукторной машиной, которая приводилась в действие с земного поста. Аэростат был поднимали. В момент, когда немецкий летчик приближался на расстояние в 50 м, был приводили в действие индуктор, и шар взрывался. Силою взрывной волны и атакующий самолет и летчик уничтожались.

К октябрьской революции русская армия имела около 200 змейковых аэростатов. Их даже пробовали использовать для перевозки грузов. Результат был положительным, но малочисленность аэростатов не позволила распространить этот опыт.

ТТХ змейкового привязного аэростата системы Парсеваля.

Объем оболочки: от 750 до 850 куб.м. с начала 1917 г. увеличена до 1000 куб.м.,

длина: 25 м,

диаметр: 7,5 м,

вес: 550 кг,

высота подъема: до 800 м.