Немного о шашке.

Автор: Наталия ШураковаНе рубиться, а рубить!

«Саблями рубятся, а шашками – рубят!»

Горская мудрость

Нередко шашку пытаются сравнить с саблей или катаной, но история поставила её на своё уникальное, только ей предназначенное место. Шашка – это отдельный вид холодного оружия, технически и функционально имеющий свои неповторимые качества. Однолезвийный клинок, слабоизогнутый, практически ровный по всей длине и только к острию сужается, само остриё находится на линии обуха. В большинстве шашки имеют один или два широких дола, иногда возле обуха проходят узкие длинные долики – это значительно облегчает оружие, делая его легким и маневренным: «Шашка должна быть легкой как перо, упругой как лоза, острой как бритва. Кто носит тяжелую шашка тот не надеется на умение» - так говорит старая кабардинская поговорка. И ей нельзя не верить, так как именно Кабарда и Черкессия является родиной этого вида оружия.

Название «шашка» происходит от кабардино-черкесского слова «саʼшхо» - «длинный нож» или «большой нож» (у адыгских авторов встречаются варианты этого слова: «сэ-шко, сэ шкуэ»). Первой упоминание о шашке в письменном источнике датируется 1625 годом и приписывается путешественнику Джиованни де Лукке, который в «Описании перекопских и ногайских татар, черкесов, мингрелов и грузин Жана де Люка, монаха Доминиканского ордена» указывает, что черкесы «ловко действуют шашкой». Однако, шашка в это время не занимала существенного места в вооружении кавказских горцев, и только с середины XVIII века шашка стала встречаться в исторических описях постоянно наравне с саблей, что указывает на то, что она воспринималась не как еще один нож или тип сабли, а как самостоятельное холодное оружие, которое могли носить как вместе с саблей, так и обособлено.

В XVIII веке всё расширяющиеся интересы России начинают простираться и на Кавказ. Создается Терское казачье войско, которое становится плацдармом Российской империи на Северном Кавказе. В конце XVIII века, в ходе успешных русско-турецких войн и активной политики Российской империи был установлен контроль над северо-западным побережьем Каспийского моря, организована Моздокско-Кизлярская пограничная линия, взята Анапа (в 1791 году), подчинено Крымское ханство, а правители кавказских государств (Кабарды, Грузии, народов Дагестана) обратились к Российской империи за помощью в борьбе против внешних врагов в лице Османской империи и Персии. С этого исторического момента Россия уверенно выходит на политическую арену Кавказа, Закавказья и Ближнего Востока. В ходе военных компаний, Русская армия столкнулась с новыми тактическими методами и приёмами боевых действий в горных условиях, в частности в успешном применении племенами горцев такого вида холодного оружия, как шашка, а правильнее говоря, комплекса холодного оружия – кинжал-кама и шашка. Оба названия имеют кабардинские корни. Тогда как название изогнутого кинжала «бебут» относится к тюрской языковой группе (турецкой).

На вооружении русской армии в конце XVIII века были приняты тяжелые европейские сабли и шпаги с латунными эфесами, характерными для европейских армий. Знаменитая Златоустовская оружейная фабрика еще не существовала, и поэтому лёгкие, изящные, удобные и в тоже время прочные и функциональные шашки очаровали русских офицеров.

Немаловажным отличием стал и невиданный раньше эфес, состоящий только из рукояти, не предусматривающей никаких дужек, щитиков и крестовины для защиты руки. Шашка конструктивно не была предназначена для фехтования, только для рубки! «Черкесская шашка, - писал исследователь ХIX века Н.Дубровин, - остра как бритва, страшна в руках наездника и употреблялась им не для защиты, а для нанесения удара, который почти всегда был смертелен».

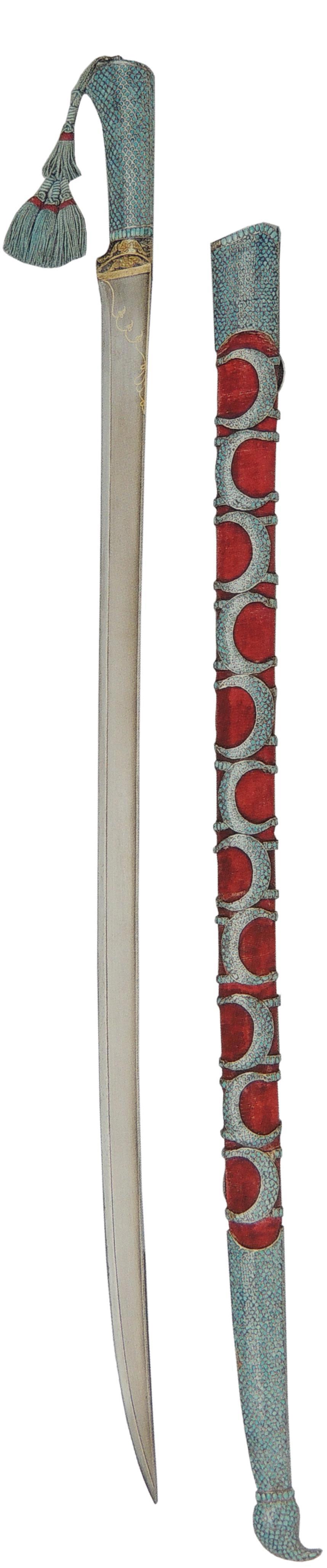

Рукоять изготавливалась из роговых, костяных или деревянных щечек, прикрепленных с обеих сторон плоского хвостовика. Черенок имеет овальное сечение и одинаковую толщину вверху и внизу. Головка рукояти крупная, чуть вытянута вверх и закруглена в сторону «клюва». Сверху головка разделяется клиновидным вырезом на две половины. Часто рукоять делалась из цельного куска черного рога, и тогда в ней выполнялся паз под хвостовик. Утопленная почти по головку рукоять делала оружие удобным в носке и не мешала при конном, а тем более пешем движении по лесу, горам, кустарникам. К тому же, вопреки мнению о том, что открытая рукоять предполагает быстрое выхватывание, утопленная рукоять увеличивает скорость обнажения, так как исключает необходимость делать обхват.

Быстроте и удобстве выхватывания шашки способствовал и способ ношения – портупейные кольца крепились на выпуклой стороне ножен и шашка подвешивалась лезвием вверх. Носилась шашка на портупее, так чтобы ее можно было вытянуть из ножен одним движением и нанести удар, не меняя положения руки. И еще одно: вынимая шашку вверх и вперед воин не рисковал зацепиться за какой-нибудь предмет, или еще хуже, поранить стоящего (бегущего) рядом товарища, так как видел, что и кто находится перед ним.

Ножны изготовлялись из двух деревянных дощечек, обтянутых сафьяном, на который сверху крепились накладки коричневой, синей или черной кожи. В изготовлении ножен часто участвовали женщины, обшивали их кожей и тканным галуном. Позднее на деревянную основу ножен, обтянутую черной шагренью (один из видов выделки кожи), накладывали украшенный гравировкой с чернением серебряный прибор.

Но главное конструктивное достоинство шашки заключалось в почти идеальных весовых пропорциях и смещение центра удара ближе к боевому концу клинка. Тем самым оружие как бы удлинялось. Благодаря облегчению эфеса шашка получила эффект «отвеса». Это то ощущение, которое легче всего выразить словами «сама идет». При ударе клинок резко идет вниз и сам же увлекает, ведет руку. Правда, при ударе «ведущим» клинком часть сил, при сильном замахе, приходилось тратить на преодолении инерции замаха. Однако, не смотря на этот изъян, лёгкая шашка позволяла наносить быстрые, меткие и в то же время мощные удары. Из-за малой изогнутости клинка шашкой можно было с успехом рубить в обе стороны, а конструкция рукояти позволяла легко перекидывать шашку из одной руки в другую. Иными словами, в условиях стремительной конной сшибки или неожиданных действий в горных условиях, шашка в виду своих конструктивных особенностей, порожденных условиями боевого применения этого вида оружия, являлась эффективным и маневренным холодным оружием ближнего боя.

Конструкция эфеса без гарды позволяла утапливать клинок в ножны по самую головку. Такие шашки назывались кавказскими.

Те же шашки, рукоять которых не утапливалась, а соединялась с ножнами стык в стык, называли азиатскими.

В быту шашки чаще всего назывались «черкесскими», «казачьими», «кавказскими», «азиатскими» в зависимости от территории приобретения и использования. Однако бывали и казусы – в документах XIX века можно найти формулировку «шашка кавказская азиатского образца». Это не от безграмотности, а от того, что четкой научной формулировки в XIX веке не было, поэтому казаки и офицеры именовали шашки достаточно произвольно, иногда даже по названию полков как знаменитая «нижегородка», которая получила своё названия от Нижегородского драгунского полка, на вооружении которого она состояла.

Но не следует думать, что враз появившись, шашка осталась изначальной и неизменной. Несомненно, что расцвет шашки пришелся на XIX век, когда она из оружия горцев превратилось в излюбленное холодное оружие кубанских, терских, донских казаков и официально была принята на вооружение русской армии, как основное клинковое оружие конницы. На этом сложном пути развития она не один раз меняла внешний вид, отделку, размеры и даже форму эфеса, неизменно оставалось только одно ‒ она всегда была удобной и верной спутницей воина.

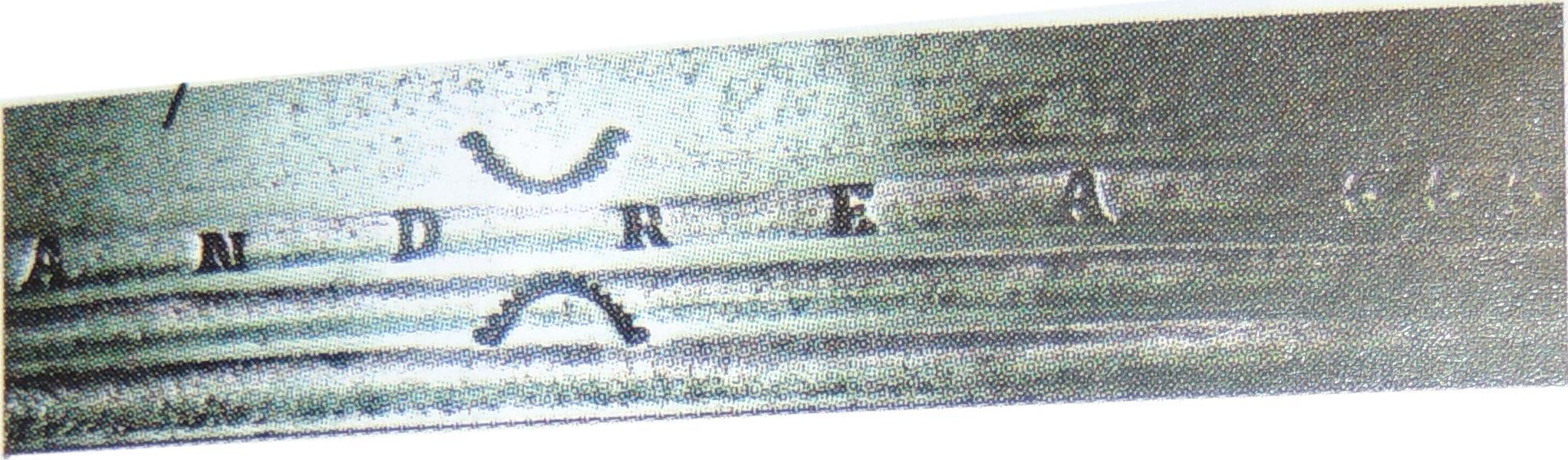

Сразу надо сказать, что форма клинка не была исконно черкесской или дагестанской. Судя по надписям и клеймам на шашках, их клинки были изготовлены в XVII-XVIII веков в Западной Европе и Азии, и завезены на Кавказ. Популярность западноевропейских клинков также объясняется тем, что Кавказ очень нуждался в хорошей стали. а немецкие, итальянские, венгерские и польские клинки были хорошего качества. Местные мастера, оценив удобство формы и качество металла стали без малейших угрызений совести придавать своим клинкам западноевропейский внешний вид, копируя с подлинных европейских клинков клейма, надписи, гравированные рисунки и дизайн в целом, зачастую копируя арабские изречения из Корана (бейты) и латинские надписи. Таким образом, на Кавказе во множестве появились копии пассауского «волчка», генуэсской «гурды», венгерского «гусара» и немецкого «золингена».

Конечно, говорить о том, что северокавказские мастера только копировали западноевропейские клинки, не будет верно. Западноевропейские легкоизогнутые гусарские сабельные клинки органично вписались в кавказский колорит, а их клейма получили новую трактовку.

«Волчок» - клеймо «волк» или «волчок» использовали мастера немецкого города Пассау. Изображение волка было на епископском жезле епископа Пассау, а потом перешло на герб города и стала корпоративным клеймом кузнецов. Благодаря высокому качеству, изделия кузнецов Пассау высоко ценились во всей Европе и за ее пределаами и вскоре «волчок» стал знаком не только символом места изготовления, но и качества. Мастера города Золингена в XVI-XVII веках стали массово копировать «волчка» на своих клинках, равняя их с клинками Пассау по качеству. Однако, на Кавказе «волчок» получил другой смысл: так стали называть саму шашку по ее немецкому названию «volfklinge», а чеченские мастера видели в изображении немецкого «волчка» тотемный символ чеченского волка (борс), что вызвало особую популярность таких шашек в Чечне. В XIX веке фабрики Золингена изготовляли клинки специально с изображением «волчка», предназначавшиеся для Востока, в частности для Кавказа.

«Гурда» - знак в виде серповидных зубчатых линий и точками по бокам. Клинки с таким клеймом и надписями «GENОA» и «FRINIA» изготавливались сначала мастерами самой Генуи, а позже мастерами нижнеавстрийских и штирийских мастерских специально для вывоза в восточные страны, с которыми торговала Генуя, в частности Крым и Кавказ. На Кавказе изображение двух полукругов с зубьями и точками получило собственную трактовку и этимологию: его стали ассоциировать с зубьями капкана («гур» - чеч. капкан), формой укуса волка, а слово «гурда» имеет настолько разные трактовки, что выделить, что из них правда, весьма затруднительно даже профессиональным историкам, а «преданья старины глубокой» в устном творчестве народов Кавказа могут оказаться рассказами про дедов, и датироваться всего лишь 60-80 годами ранее. Наиболее распространенной среди краеведов Чеченской республики является версия о принадлежности шашки «гурда» к чеченскому тейпу Гордалой, где жила большая династия мастеров по изготовлению холодного оружия. Однако и в других районах Дагестана и Северного Кавказа имеются свои объяснения слова «гурда», которыми он объясняют клеймо и название клинка.

На Кавказ клинки попадали не только по морю из Италии и Германии, но и сухопутным путем из Венгрии. Знаменитые венгерские трансильванские кавалерийские клинки имели слабый изгиб, среднюю длину и поразительное звучание прекрасно закаленной стали. Попав на Кавказ они оказались очень подходящими для шашек – снял неудобную сабельную рукоять, поставил щечки с ушами, и получил замечательную легкую, упругую шашку. Трансильванский узел тоже претерпел изменения – вместо латинских букв магической надписи появились непонятные символы, которые позже вообще убрали, упростили узел, сделав его схематичным и нечетким. Но воспроизвести легендарный звон даже самые качественные кавказские клинки не смогли.

На венгерских клинках встречаются изображение гусара с надписью «VIVAT HUSSAR», скачущего гусара с саблей в руке и божьей матери с надписью «Покровительница Венгрии дева Мария», однако не все такие клинки стоит считать истинно венгерскими – немецкие мастера XIX века, в свою очередь, тоже подделывали венгерские клинки продавая их на Балканы и Кавказ.

Реже, чем венгерские и немецкие, у шашкек встречаются польские клинки XVII-XVIII века, но они не оказали существенного влияния на производство шашек на Кавказе, хотя некоторые детали декора с польских сабель использовались в дальнейшем кавказским мастерами при отделке ножен.

Клинки немецкого и итальянского происхождения на Кавказе называли «френги», то есть европейские, так же как на мусульманском Востоке назвали всех европейцев «френги». Но в это понятие не входили клинки, имевшие собственные названия «волчок» или «гурда» и которые высоко ценились как на Кавказе, так и в России.

Однако только иностранными клинками огромный рынок холодного оружия было невозможно заполнить. Известность и признание получили шашки изготовленные местными мастерами из Тифлиса, Владикавказа, Кубачи, Амузги, Годали и других селений Северного Кавказа. По заслугам оценили шашку казаки и офицеры Российской армии, которые способствовали принятию шашек на вооружение в регулярные войска. Но о них мы поговорим в следующий раз.