Убежище = Метод Локусов

Автор: Ingvar NinsonАлоха!

Пост для Карин Андреас:

Примерно 2000 лет назад был написан старейший учебник риторики на латинском языке «Риторика для Геренния». Сохранилось около 100 средневековых рукописей этого произведения. Рукопись переписывалась и перепечатывалась. В ней содержалось первое известное описание мнемонической техники — метод локусов (locus — местоположение).

За 2000 лет у техники было очень много названий, самые популярные из которых:

Метод локусов, дворец памяти, чертоги разума, пространственная мнемоника...

Сама техника очень простая:

Дворец памяти — некое пространство с определёнными статичными объектами, которое человек может воссоздавать в своём воображении. Вы представляете себе помещение, которое хорошо знаете. А в этом помещении уже представляете себе слова. И тогда их запомнить легче.

Например, если попытаться запомнить пять слов в конкретном порядке: арбуз, мороженное, жираф, книга, зубная щётка, то окажется, что легче сделать это не держа их в голове, как бы на весу, а разложить их по полочкам. Представьте себе шкаф. Большой книжный шкаф.

1. На верхней полке будет лежать арбуз. Он готов скатиться со шкафа.

2. Но ему мешает подоткнутый рожок мороженого. Скоро оно дотает, и арбуз скатится со шкафа.

3. Мороженное капает на большого плюшевого жирафа, который стоит полкой ниже.

4. Растаявшее мороженое стекает по шее жирафа, растекается лужицей и портит книгу, на которой стоит жираф.

5. Полка под ними выглядит странно, это будто кафельная полка из ванной комнаты, там лежит мыло, бритва, ещё какие-то мелочи и в отдельном сверкающем стакане стоит зубная щётка.

Вот теперь я не забуду эти пять слов. Или вернее — этим техника и уникальна — я их забуду.

А потом просто посмотрю на эту картинку, на этот книжный шкаф со странной туалетной полкой и арбузом наверху. И сразу всё вспомню. Ещё и в нужном мне порядке.

Это просто шкаф. У него восемь полок. Не так уж много. Ещё есть пространство на самом шкафу и под шкафом. И четыре ножки, у которых что-то может стоять. Вот примерно 12 — 20 мест, куда я могу легко что-то сложить и запомнить это. Главное — правильно это уложить.

Сам этот шкаф может стоять в комнате, оборудованной так, как мне хочется.

Важно, чтобы была некоторая неподвижная основа. И вот на её фоне уже можно будет оперировать разными образами. Как аппликация. Я книжный человек — и образ книжного шкафа мне ближе и приятнее, чем любой другой. Но это может быть и платяной шкаф, и открытый стеллаж, и холодильник, и что угодно ещё. Всё зависит от того, что вам легче представить, легче взять основой.

Именно для лёгкости использования в качестве основы часто выбирают какое-то реальное место, которое хорошо знают. Например, комнату, в которой жили, стол, за которым работали. Но. Совершенно не обязательно, чтобы это место существовало в реальности. Можно хорошо знать и придуманное место. Его можно даже придумать вовсе — с нуля. А можно взять за основу придуманное кем-то другим место.

Например:

Фотография взята из сети интернет — игра Skyrim

Или:

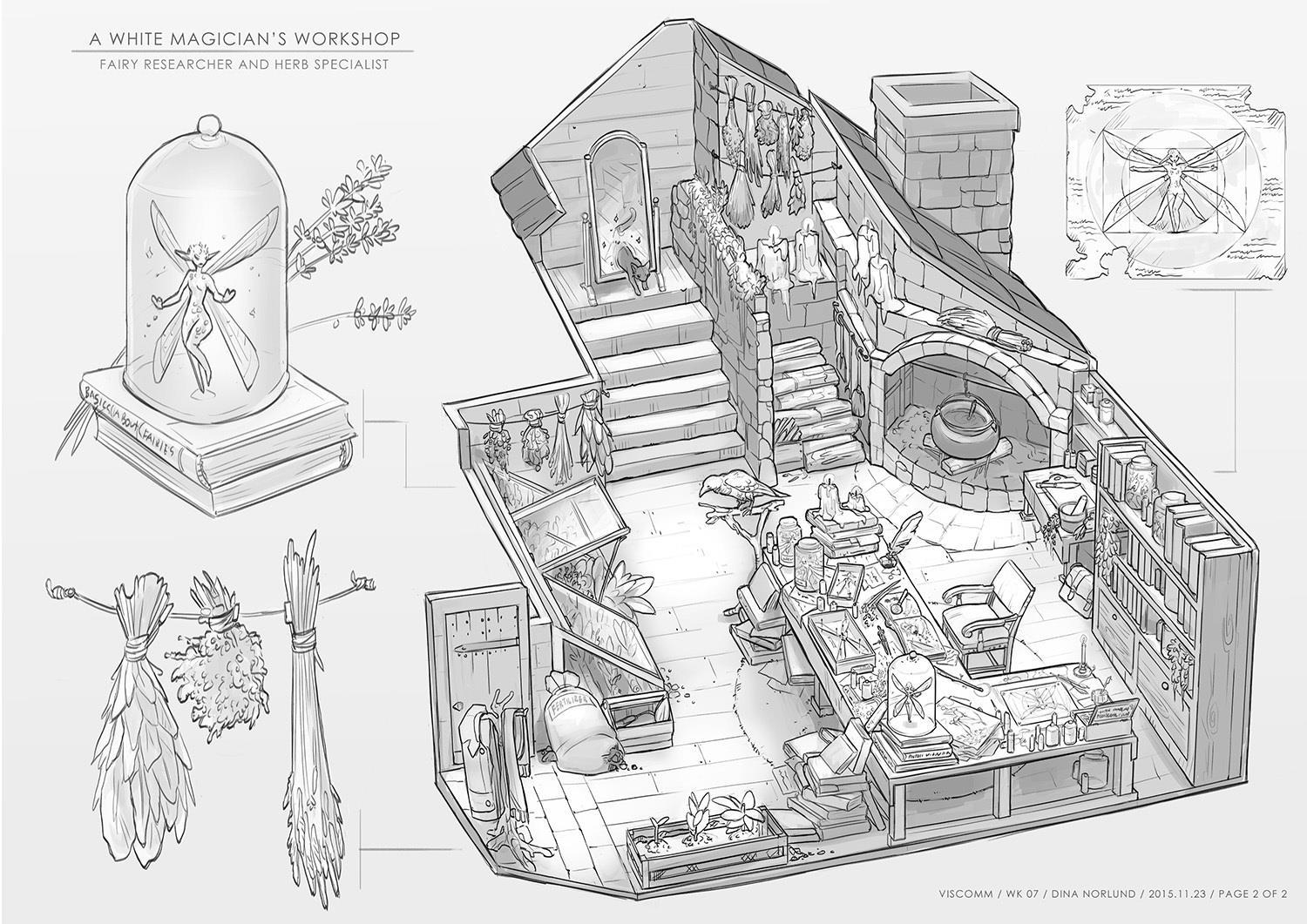

Автор иллюстрации — Tasha Tikhonova

Метод локусов — это умственный конструкт, который предоставляет место для хранения информации.

Его называют «умственной прогулкой», так как при достаточном навыке можно создать несколько комнат с сундучками и шкафчиками, которые позволят всё удобно разложить и ходить между этих овеществлённых воспоминаний. При этом места — не ограничено. Можно создавать целые города. Можно быть архитектором без границ и рамок, примерно как в фильме «Начало» / «Inseption».

Пространство может хранить огромное количество информации. Кому-то легче запоминать маленькие вещи и хранить их в шкафу. Но то же самое можно делать из воспоминаний — например, улицу с магазинами/заведениями. В нашем примере со словами: арбуз, мороженное, жираф, книга, зубная щётка, это было бы примерно так:

Вот я иду по улице, которую знаю. Например по ВДНХ — Выставке достижений народного хозяйства.

1. Сначала я прохожу лоток с арбузами. Странно он выглядит, будто с рынка сюда попал.

2. Рядом мороженщик продаёт мороженое со старомодной советской тележки, стоя в сугробе среди лета.

3. Дальше — тир. Все призы одинаковые — это плюшевые жирафы. Мишени — тоже жирафы. Ну и чего мелочится, лоточник, продающий пульки — тоже жираф.

4. Дальше книжные развалы с дисками и книгами, какие были в Олимпийском.

5. Ну и наконец, огромная зубная щётка заменяет собой ракету перед павильоном космонавтики.

То, что лежало в шкафу — теперь представляет из себя целую улицу, с клумбами и фонтанами.

Человек запоминает местоположение объектов на определённой улице и гуляет среди этих локаций, когда требуется вспомнить что-то. Можно дополнять и усложнять объекты. Например. Арбузов должно быть — 12, мороженых — 2, жирафов — 7, книжек — 30, а щёток — 5.

1. И вот арбузы сложены в горку, в которую воткнут ценник на жёлтой картонке, на нём написано — «12». Двенадцать.

2. Мороженщик обзаводится братом-близнецом, как из сказки «двое из ларца, одинаковых с лица!». Два.

3. Пульки продаются по семь штук. Семь.

4. Книги лежат равносторонними (10×10×10) треугольниками. Тридцать.

5. А лучи звёзд на окрестных фонтанах — это теперь зубные щётки. Пять.

Чем лучше знакома изначальная локация, тем легче к ней что-то присовокупить. Например, я уже вижу эти звёзды на фонтанах. Их не надо придумывать. Они там есть. Надо только их превратить в звёзды из зубных щёток. Я уже знаю, что пульки там продаются по семь. Так это на самом деле или нет — неважно. В моих воспоминаниях так.

Нужно будет присовокупить ещё данных, я придумаю, как это сделать ещё. У продавцов появятся имена и личности, они обрастут подробностями — они запомнятся мне. Сами. Их не надо будет держать в оперативной памяти. Помнить будет другой раздел мозга. Так запоминать гораздо легче.

Почему так легче запоминать?

Объяснение очень условно, и терминология может быть не вполне верна. Постарайтесь уловить смысл, а не конкретные слова. Вряд ли стоит ожидать, что за несколько абзацев я смогу рассказать, как работает мозг. Тем более, это же мозг! На 100% никто ничего не знает...

Но похоже, что таким образом мы подключаем к нейронам из раздела «память на абстрактные штуки» нейроны из раздела «память о том, что я куда положил» и/или «память о том, как я сюда пришёл».

Да. Эти нейроны из раздела «память о том, как я сюда пришёл» обучены другому. И очень малая часть из них может помочь в разделе «память на абстрактные штуки». Но фишка в том, что их просто гораздо больше. Так эволюционно сложилось. И даже если один из тысячи поможет — это уже позволит запомнить больше всякой хрени — типа, в каком порядке я должен приводить тезисы, чтобы моя речь перед сенатом звучала убедительнее.

Почему так эволюционно сложилось?

Дело в том, что гены нам передали наши предки. А предками смогли стать только те, кто выжил:

Поиск дороги:

Те, у которых количественный перевес нейронов был в пользу «память на абстрактные штуки» оставили чуточку меньше потомства (так как многие из них заблудились).

А те, у которых перевес был в пользу «память о том, как я сюда пришёл» стабильно находили выход из чащи. Они и сами выходили на нужные тропы, и других выводили, и, как следствие, женихами были более завидными. Их потомства было чуточку больше.

Поиск вещей:

Те, у которых количественный перевес нейронов был в пользу «память на абстрактные штуки» оставили чуточку меньше потомства (так как они в нужный момент не нашли нужную вещь, не смогли отбиться, или откупиться, или остались без припасов).

А те, к у которых перевес был в пользу «память о том, что я куда положил» стабильно сбегали, унося самые лучшие припасы, и чуточку повышали свои шансы отбиться/откупиться, имея под рукой оружие/ценности.

Эта чуточка — допустим в 1% или 0.1% или 0.01% — не очень заметна на одном поколении.

Но когда это умножается на 100. Потом ещё на 100. Потом ещё на 100... и так далее... и так 100.000 лет...

Сито из сотен поколений оставило мало тех, у кого память перекроена в пользу абстрактных штук.

Это новая и глючная надстройка. Вот поэтому почти у всех из нас мозг устроен так, что в отделах «память о том, что я куда положил» и «память о том, как я сюда пришёл» нейронов побольше. А в отделах «память на абстрактные штуки» поменьше и поплоше. Поэтому слегка поднагрузить ребят из других отделов — хорошая идея.

Вопрос — как это технически сделать?

Просто. В три шага.

Один:

Выберите пространство, которое вы превратите в свой дворец памяти. Улица? Дом? Комната? Шкаф?

Лучше взять место, которое вы знаете, так чтобы его не надо было придумывать. Чтобы была прочная основа!

Два:

Создайте локусы. Найдите предметы, которые не меняют своего места.

Фонтаны, холодильник, аквариум. Постарайтесь установить как можно больше таких вот «базовых» объектов.

Три:

Погуляйте там. Представьте выбранное пространство. Представьте себя внутри него. Походите там.

Убедитесь, что вы знаете, что где, не плутаете и путаете, не переставляете холодильник то туда, то сюда.

Удостоверьтесь, что вам есть куда развивать локус. Что шкафам есть куда надстраиваться, полкам продолжаться, а дверей достаточно, чтобы создавать дополнительные залы и комнаты. Те, кто практикуют, в скором времени понимают, что, начав с маленького помещения, они уже ходят по огромному дворцу.

Готово!

Как пользоваться — я уже наглядно показывал примерами со шкафом и с улицей. Кому как удобнее.

Десяток советов:

1. Запахи.

Ароматы очень прочно связаны с памятью. Используйте это.

2. Достоверность.

За основу возьмите нечто хорошо знакомое. Или из жизни. Или из сериала. Или из игры. Или из книги. Место, с которым ваш мозг уже хорошо знаком. Оно должно стать отправной точкой. Первым локусом.

3. Локус.

Этим словом обозначается витрина для вещей. В примере № 1 локус это громадный книжный шкаф. В примере № 2 локус это улица выставки достижений народного хозяйства. Сам дворец это большой локус. В нём есть локусы меньше — комнаты. В них локусы меньше — витрины, шкаф и пр...

4. Размер локусов.

Большинство из нас выросли, живут и работают в очень маленьких помещениях, привыкли перемещаться в ещё более крохотных машинах или вагонах, взглядом привычны к более плотной застройке, чем к простору полей и долин. Поэтому начинал бы я с маленького помещения. Со временем становится понятно, что гораздо эффективнее использовать большое — огромное, как музей — помещение, где есть анфилады комнат и выходы во внутренние дворы и на улицу.

5. Люди в локусе.

Человек сразу является хорошим маркером. Кроме того, реальных людей лучше всего обозначать, собственно, людьми. Может быть с подчёркнутыми деталями одежды или внешности, чтобы было легче их запомнить. С визуализацией их характерных привычек и особенностей.

6. Размер вещей в локусе.

Не обязательно соответствовать реальности. Если вам надо запомнить что-то, можно делать это больше. Нужно делать это больше. Размер может подчёркивать важность. Большой человек — теперь реально может быть трёхметровым. Мелкая сошка — полметра. Смартфон — размером с дверь. Зато всё видно.

7. Разнообразие локусов.

К вашим услугам все цвета мира. Все особенности. Все размеры. Наконец-то не мешают ни законы оптики, ни законы физики, ни этот надоедливый здравый смысл. Используйте это. Не делайте одинаковых локусов. Делайте залы с максимально разными стенами и оформлением. Так ваш мозг не будет тратить ресурс на мелкие детали. Ему сразу будет понятно, что он в зелёной комнате, где всё заросло папоротниками, или в лиловой комнате с огромными люстрами, или в горчичной комнате, одна стена которой превращается в пляж.

8. Очерёдность в локусе — книга.

Мы читаем — слева направо и сверху вниз. Соответственно, располагать предметы в локусе нужно точно так же. Чем ближе к входу в локус, тем раньше слово. Чем выше — тем раньше. Чем левее — тем раньше. Словом, как в книжке: первая страница раньше (ближе к началу) пятой, первая строчка раньше (выше) пятой, первое слово раньше (левее) пятого.

9. Очерёдность локусов — анфилада.

Я не случайно сказал, что комнаты лучше располагать анфиладами. Вам иногда придётся проходить через залы, в которых вам ничего не нужно. Прыгать и телепортироваться не надо. Всегда ходите одними и теми же маршрутами. Даже если их несколько. Проходите через залы последовательно. Если вы будете пропрыгивать какой-то локус, то он может скоро исчезнуть.

10. Тренировка.

Тренировка метода локусов заключается в том, что время от времени вам нужно будет гулять по своему дворцу, перебирать свои вещи. На мой взгляд это больше всего похоже на посещение музея и осмотр — иногда беглый, иногда тщательный — тех экспонатов, что там хранятся.

FZD School of Design

Вот, пожалуй, и всё, что я знаю об этой технике ))

Если кому есть что добавить — буду рад!