Гонорары Писателей (мэтров, ТОПов) бумажных книг в 19-20 вв. и сегодня...

Автор: Алекс А. АлмистовВсем коллегам - привет!

Попалась на глаза в Сети (пришло оповещение в почту) весьма интересная историко-литературоведческая статья, спешу её сюда перепостить - для обсуждения с камрадами на АТ:

Сколько зарабатывали русские писатели? Гонорары за известные произведения

Что можно было купить на гонорар за «Анну Каренину», «Идиота», «Отцов и детей» и другие великие книги…

Михаил Загоскин «Рославлев» (1831) , Гонорар: 40 000 рублей

На эти деньги можно было купить:

шубу из чернобурой лисицы (10 000 р.),

2 шали для женщины comme il faut (10 000 р.),

малахитовую вазу с мануфактурной выставки (18 000 р.),

5 французских бронзовых пряжек для пояса (1000 р.),

10 фунтов молдавского розового масла (1000 р.).

Александр Пушкин «Евгений Онегин» (1833) , Гонорар за полное издание: 12 000 рублей

На эти деньги можно было купить:

100 модных батистовых рубашек (5000 р.),

200 пар модных перчаток митенок (800 р.),

200 фунтов цветочного чаю (200 р.),

и вдобавок:

арендовать на год одноэтажный деревянный дом в одном из арбатских переулков в Москве (2000 р.),

оплатить обучение двух детей в пансионе (4000 р.).

Михаил Лермонтов «Герой нашего времени» (1841, второе издание), Гонорар за второе издание: 1500 рублей

На эти деньги можно было купить:

5 шелковых платьев (490 р.),

3 хороших фрака (450 р.),

2 батистовые манишки (50 р.),

10 белых страусовых перьев (350 р.),

11 пудов казанского меда (110 р.),

100 кормленых гусей (30 р.),

500 яиц (2 р.),

20 фунтов привозной красной рыбы (3 р.)

и вдобавок:

арендовать на год десятину целинной земли (15 р.).

Иван Гончаров «Обломов» (1859), Гонорар: 10 000 рублей

На эти деньги можно было купить:

10 диванов красного дерева, обитых бараканом (245 р.),

10 пар городских парных саней (1750 р.),

2 брички на рессорах (1100 р.),

18 письменных столов с черной кожей (396 р.),

меховую шкуру черного енота (440 р.),

1200 фарфоровых цветных чашек (500 р.),

100 колонн красного дерева для бюстов (900 р.),

5 пудов анисового мыла (35 р.),

17 баночек миндального порошка для чистоты и умягчения рук (34 р.),

100 крупных арбузов (600 р.),

10 стерлядей в 20 вершков (700 р.),

и вдобавок:

арендовать на год квартиру в 12 комнат по Большой Морской улице в Петербурге (3300 р.).

Иван Тургенев «Дворянское гнездо» (1859), Гонорар: 4 000 рублей

На эти деньги можно было купить:

четырехместную карету (2000 р.),

10 книжных шкафов (160 р.),

100 бутылок черных чернил (60 р.),

50 стоп голландской бумаги (770 р.),

4 английские шали (1000 р.),

2 крупные дыни (5 р.),

2 бутылки шампанского (5 р.).

Иван Тургенев «Отцы и дети» (1862), Гонорар: 4 775 рублей

На эти деньги можно было купить:

30 простых телег (1800 р.),

100 двуспальных одеял (190 р.),

4 березовых кресла, обитых черной кожей (10 р.),

10 дамских шляп с лентами (600 р.),

траурное платье с дорогими кружевами (700 р.),

4 английские шали (1000 р.),

400 мешков картошки (400 р.),

ящик богемского стекла (70 р.),

2 простых ковра (5 р.).

Федор Достоевский «Идиот» (1868), Гонорар: 7000 рублей

На эти деньги можно было купить:

дубовую рощу в Рязани (5000 р.),

четырехместную коляску (1000 р.),

10 двухаршинных комодов (500 р.),

10 зеркал в рамках из красного дерева (175 р.),

10 пудов анисового мыла (70 р.),

2 дубовые бочки в 40 ведер (20 р.),

30 бутылок американского рома (30 р.),

10 пудов английского сыра (200 р.),

сафьянный портфель (4 р. 40 коп.),

бутылку черных чернил (60 коп.).

Иван Гончаров «Обрыв» (1869), Гонорар: 10 000 рублей

На эти деньги можно было купить:

2 четырехместные кареты (4000 р.),

100 шкафов для одежды (2700 р.),

100 ломберных столов красного дерева (850 р.),

3 модные батистовые рубашки (150 р.),

4 хороших фрака (600 р.),

50 стоп нотной бумаги (1100 р.),

1200 английских карандашей (400 р.),

200 мешков картошки (200 р.).

Николай Лесков «Соборяне» (1872), Гонорар: от 3750 до 4000 рублей

На 3875 рублей можно было купить:

четырехместную карету (2000 р.),

8 летних кибиток (800 р.),

350 бутылок черных чернил (210 р.),

4 шапки из немецкого бобра (100 р.),

седло на манер английского (23 р.),

700 зеленых штофов (70 р.),

10 дюжин фарфоровых столовых тарелок (50 р.),

10 четвертей иностранного гороха (100 р.),

300 пар шерстяных русских варежек (48 р.),

100 больших поросят (225 р.),

60 пудов белужьих соленых голов (135 р.),

150 бутылок красного портвейна (75 р.),

40 фунтов шоколада (28 р.),

Пуд широкого миндаля (11 р.).

Лев Толстой «Анна Каренина» (1875–1877), Гонорар: 20 000 рублей

На эти деньги можно было купить:

дом в Москве (12 000 р.),

дубовую рощу в Рязани (5000 р.),

дрожки с верхом (570 р.),

бричку без рессор (300 р.),

1000 сигар разных фабрик (40 р.),

30 вольтеровских кресел красного дерева, обитых бараканом (600 р.),

5 шкафов для посуды (95 р.),

2 собольих палантина (800 р.),

10 пар опойковых сапожек (80 р.),

100 кожаных портфелей (330 р.),

60 стальных бритв (85 р.),

120 фарфоровых чашек (50 р.),

4 пуда стеариновых свечей (40 р.),

4 крупные дыни (10 р.).

Лев Толстой «Воскресение» (1899), Гонорар: 21 915 рублей

На эти деньги можно было купить:

половину дома в Хамовниках (12 000 р.),

140 стоп гладкой филигранной бумаги (3500 р.),

500 коробок английских стальных перьев (875 р.),

70 матрацев, набитых конским волосом (3500 р.),

50 пудов кастрюль из зеленой меди (1000 р.),

200 жестяных рукомойников (140 р.),

10 ручных тележек (300 р.),

120 пар русских валенок (360 р.),

10 пудов кочерег (32 р.),

2 пуда желтого мыла (7 р.),

200 ведер баварского пива (200 р.),

вязаный шерстяной шарф (1 р.).

И уже при СССР - в 20 веке:

Федор Сологуб «Мелкий бес» (1926) , Гонорар за десятое издание: 1000 рублей

На эти деньги можно было купить:

100 брезентовых портфелей (385 р.),

100 обыкновенных латунных самоваров (231 р.),

5 телефонных настольных аппаратов (250 р.),

6 пар мужских галош (21 р.),

2 ящика ярославской махорки (40 р.),

2 поясных мужских ремня (1 р. 10 коп.),

2 флакона черных чернил (90 коп.),

45 килограммов ливерной колбасы (70 р.),

килограмм сосисок (1 р.).

***********

Источник поста, взято отсюда: https://arzamas.academy/mag/315-money

Автор исследования: Анастасия Тулякова

***

Бахтияров А. А. История книги на Руси. СПб., 1890.

Вдовин А. В. Издательская экономика

Ивана Гончарова (писатель и Морское министерство). Новое литературное обозрение.

Гессен С. Я. Книгоиздатель Александр

Пушкин. Литературные доходы Пушкина. Л., 1930.

Гриц Т., Тренин В., Никитин М. Словесность и коммерция (книжная лавка А. Ф. Смирдина). М., 1929.

Долгополов Л. К. Творческая история и историко-литературное значение романа Андрея Белого «Петербург». Lib.ru: «Классика».

Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в 15 т. Т. 15. СПб., 1996.

Евгеньев-Максимов В. Некрасов-журналист. Литературное наследство. Т. 49–50. М., 1949.

Кошелев В. А. Воспоминания русских крестьян XVIII — первой половины XIX века. М., 2006.

Лесков А. Жизнь Николая Лескова. Lib.ru: «Классика».

Мануйлов В. Лермонтов и Краевский. Литературное наследство. Т. 45–46. М., 1948.

Павлова М. М. В. В. Вересаев о Федоре

Сологубе. Воспоминания. Переписка (1924–1927). Fsologub.ru.

Рейтблат А. И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. М., 2009.

Руденко Т. Модные магазины и модистки Москвы первой половины XIX столетия. М., 2015.

Тодд III У. М. Достоевский как профессиональный писатель: профессия, занятие, этика. Журнальный зал.

Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90 т. Т. 72. М., 1933.

Тургенев И. С. Полное собрание сочинений в 30 т. Т. 5. М., 1988.

Шелгунов Н. В. Сочинения в 3 т. Т. 1. СПб., 1871.

Штридтер Ю. Плутовской роман в России. К истории русского романа до Гоголя. СПб., 2015.

Базарные цены на продукты сельского хозяйства за 1904–1905 годы. Ярославль, 1907.

Ведомость о справочных ценах на припасы и материалы за 1895 год в Москве. М., 1895.

Ведомости Санкт-Петербургской городской распорядительной думы о справочных ценах, существовавших в г. Санкт-Петербурге на все вообще припасы и материалы. СПб., 1851.

Гонорарная ведомость «Современника». Литературное наследство. Т. 53–54. М., 1949.

Дешевый русский стол, или Искусство есть вкусно, здорово и дешево. СПб., 1868.

Путеводитель по Москве и окрестностям. М., 1909.

Справочник цен на товары на 1 июля 1925 года. С приложением индекса оптовых цен Ленинграда и норм заработной платы. Л., 1925.

Подробнее : https://pikabu.ru/story/skolko_zarabatyivali_russkie_pisateli_gonoraryi_za_izvestnyie_proizvedeniya_8062961

Ну и ещё пару цифр о зарплатах/ценах в Царской России в 19-20 вв:

Цены и жалования в Царской России (Автор: Симонов.И)

Разговоры о том, что «при царе-батюшке за 3 рубля можно было купить корову», как правило, вызывают ностальгию. Тем более, что этих «трехрублевых бурёнок» принято поселять не во времена, Николая Павловича, а в благословенный 1913 год, в последние мирные времена царской России. Хочется верить, что в эпоху, когда налицо были и балы, и красавицы, и юнкера, и хруст французской булки – жизнь была дешевле и как-то, что ли, естественней, справедливей, чем сейчас…

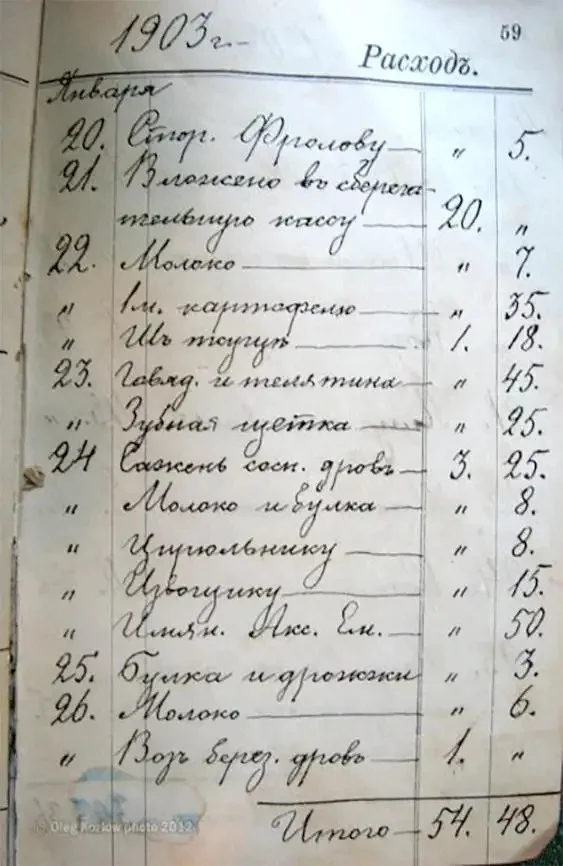

Так давайте не спеша разберёмся: какие же были цены и жалования в России в начале XX века, основываясь только на реальных документах: приказах и постановлениях правительства и министерств Российской Империи, прейскурантах, ценниках, отчётах, выписках из книг доходов и расходов, меню и счетов того времени.

Детали:

Начнем наше путешествие в 1900-ые годы и знакомство с ценами начала 20 века с самого популярного продукта в России во все времена. Правильно, Вы угадали, на водку. В те времена водка в Царской России продавалась только в специальных казенных винных лавках. Над входом в винный магазин, как и при входе в любое государственное учреждение, красовался государственный герб: двуглавый орёл. Государство сохраняло монополию на производство и продажу водки.

Здесь без всякой очереди всегда продавалась водка двух сортов. Красноголовка (красная крышка), водка, звавшаяся в народе «казёнка». Цена за бутылку такой водки (0,61 литра) в начале 20 века была 40 копеек. И второй сорт водки – это «Белоголовка» (белая крышка), это водка двойной очистки. Бутылка такой водки в дореволюционной России стоила 60 копеек.

Продавались бутылки ёмкостью от четверти (1/4 ведра) в плетёных корзинках, что составляло 3 литра. И самые маленькие бутылочки с водкой были 1/10 часть от обычной бутылки, которые в народе ещё тогда прозвали «мерзавчик» 0,061 литра. За такую бутылочку надо было заплатить в казенном винном магазине всего 6 копеек. При этом разливное пиво дешёвых сортов «Светлое», «Венское», «Староградское», «Мюнхенское» в начале 20 века стоило от 6 до 10 копеек за 1 литр.

Бутылочное пиво из-за стоимости стекла стоило дороже, где-то 20 копеек за бутылку. Вино дорогих и престижных марок доходило до 5-9 рублей за бутылку. Ёмкость бутылки для вина в дореволюционные годы была 0,75 литра. При этом за дешёвое разливное вино в разных губерниях России нужно было заплатить всего 5-20 копеек за литр. Коньяки стоили от 3 рублей и заканчивались ценами до 100 рублей за бутылку.

Ну, это всё цены указаны магазинные, а сколько же нужно было заплатить за стопку водки (1/6 бутылки = 100 грамм) в кабаке, которые в те времена дореволюционной России уже назывались трактирами. Вообще, отличие трактира от своего более древнего предшественника «кабака» в том, что в кабаке можно было приобрести только спиртное, а в трактире ещё кроме алкоголя можно было и откушать.

Итак, в дешёвом трактире на окраине провинциального города, заплатив 5 копеек, можно было выпить полстопки, т.е. 50-60 грамм дешёвой и скорее всего, сильно разбавленной водки. На закусь по-быстрому предлагалась самая популярная закуска к водке во все времена – это, правильно, солёный огурец всего за 1 копейку. А наесться «до отвала» в этих дешевых трактирах можно было всего за 10 копеек. Кстати, на рынке за две копейки спокойно можно было выбрать дюжину отборных соленых огурцов (12 штук).

В таких дешевых питейных заведениях находиться было не очень комфортно и безопасно. Постоянно сновали подозрительные, полукриминальные личности, пьяные ломовые извозчики, чернорабочие. Убийства и ограбления там были не редкостью. Совсем другое дело, это приличные трактиры, по-нашему кафе-рестораны.

В этих приличных и столь популярных в годы начала 20 века трактирах было очень приятно скоротать вечерок. Столовые приборы сверкали чистотой, скатерти были накрахмалены и изумительно белыми, всюду мелькали расторопные и опрятные половые (официанты), а с кухни распространялись чудесно аппетитные и вкусные запахи. Здесь отобедать стоило в 1900-ые годы в России уже 30-50 копеек. Но это того, судя по воспоминаниям современников, оправдывало.

Рюмка водки в подобном культурном заведении обходилась уже в 10 копеек, но это точно была казённая водка! Не балованная. За кружку пива (0,61 литра) следовало заплатить до 10 копеек. Чай с двумя кусочками сахару стоил всего 5 копеек. В хороших известных ресторанах, естественно, покушать стоило подороже. В среднем за обед в приличном ресторане XX века в Имперской России нужно было расплатиться в размере 1,5 — 2 рублей. Это плата за обычный обед: первое, второе, салат, пара стопок водки, десерт, без изысков.

После обеда сытых и респектабельных российских граждан на выходе из ресторана наперебой пытались уговорить поехать на пролётке извозчики. В крупных городах в те годы единственным городским транспортом являлся трамвай, как правило, цена составляла 5 копеек без пересадки, и 7 копеек с пересадкой. Но, конечно, основным видом транспорта были пролётки, управляемые лихими извозчиками.

Обычно за поездку в России в начале 20 века внутри города извозчики брали 20 копеек. Но, цена всегда была договорная и менялась от степени соотношения спроса/ предложения. Хотя, даже в те дореволюционные времена привокзальные извозчики были самыми дорогими, которые без зазрения совести объявляли 50 копеек за часто не очень долгую поездку от вокзала до ближайшей гостиницы.

По поводу вокзалов и путешествий. Естественно, в те годы в основном путешествовали на железной дороге. Билет первого класса до Петербурга из Москвы стоил 16 рублей, а в сидящем вагоне можно было доехать и за 6 рублей 40 копеек. До Твери из Москвы первым классом можно было доехать за 7 рублей 25 копеек, а третьим — добраться за 3 рубля 10 копеек.

Носильщики с радостью предлагали услугу поднести чемоданы за 5 копеек. Большой багаж, занимающий всю тележку, отвозили к поезду или обратно за максимальную плату в 10 копеек. Вернёмся к гостиницам…

В гостиницах для очень состоятельных господ в роскошных номерах со всеми удобствами, телефоном, рестораном и т.д. стоимость номера обходилась в день 5-8 рублей. Номер в гостинице без излишеств, но вполне приличный обходился 0,7- 2 рубля в сутки. Меблированные комнаты стоили 15-60 копеек в сутки.

Вообще, в дореволюционной России в начале 20 века съёмное жильё в среднем стоило 20 копеек в месяц за квадратный метр. В центре Москвы шикарная многокомнатная квартира с обстановкой и ремонтом по последнему слову техники того времени обходилась в 100-150 рублей в месяц. А небольшая квартирка с безвкусной обстановкой на окраине 5-7 рублей.

Обычная же стоимость съёмной квартиры для семьи со средним доходом, т.е. порядка 80 рублей, была примерно 15 рублей в месяц.

Позвонить друзьям и знакомым из гостиницы и рассказать, как устроился, стоило из Петербурга в Москву 50 копеек в минуту, но оплачивалось не менее 1,50 рубля за соединение. Дешевле было написать письмо, за его отправку нужно было заплатить всего 3-4 копейки. Или отправить телеграмму. В другой город отправить слово, переданное с помощью телеграфа, стоило всего 5 копеек, а отправить послание кому-нибудь на дачу в пригород всего 1 копейку за слово.

Отправить посылку внутри Российской Империи весом до 1 килограмма стоило всего 25 копеек, а за отправку посылки весом до 5 килограмм нужно было заплатить 65 копеек. Кроме ресторанов можно было развлечься и культурно, сходив в театр. Например, быть в Москве и не сходить в Большой театр на оперу или балет считалось неприлично.

Билеты в отдельные привилегированные ложи стоили до 30 рублей, за места в первых рядах портера следовало заплатить от 3 до 5 рублей, а посмотреть представление на галерке стоило всего 30-60 копеек. С культурной пищей в начале 20 века теперь всё понятно, вернёмся к рыночным дореволюционным ценам в России на продукты питания.

Вот список цен того времени на продукты, хотя тогда всё мерили в фунтах, стоимость указана за килограммы для удобства восприятия:

Батон чёрного черствого хлеба весом в 400 грамм – 3 копейки,

Батон ржаного свежего хлеба весом в 400 грамм – 4 копейки,

Батон белого сдобного хлеба весом в 300 грамм – 7 копеек,

Картофель свежий урожай 1 килограмм — 15 копеек,

Картофель старый урожай 1 килограмм — 5 копеек,

Мука ржаная 1 килограмм — 6 копеек,

Мука овсяная 1 килограмм — 10 копеек, Мука пшеничная высшего сорта 1 килограмм — 24 копейки,

Мука картофельная 1 килограмм — 30 копеек,

Макароны простые 1 килограмм — 20 копеек,

Вермишель из муки высшего сорта 1 килограмм — 32 копейки,

Сахарный песок второго сорта 1 килограмм – 25 копеек,

Кусковой сахар рафинад отборный 1 килограмм — 60 копеек,

Пряники тульские с вареньем 1 килограмм — 80 копеек,

Конфеты шоколадные 1 килограмм – 3 рубля,

Кофе в зернах 1 килограмм – 2 рубля,

Чай листовой 1 килограмм – 3 рубля,

Соль поваренная 1 килограмм — 3 копейки, Молоко свежее 1 литр – 14 копеек,

Сливки жирные 1 литр – 60 копеек,

Сметана 1 литр – 80 копеек,

Творог 1 килограмм — 25 копеек,

Сыр «Российский» 1 килограмм — 70 копеек,

Сыр по иностранной технологии «Швейцарский» 1 килограмм — 1 рубль 40 копеек

Масло сливочное 1 килограмм – 1 рубль 20 копеек,

Масло подсолнечное 1 литр – 40 копеек, Курица парная 1 килограмм – 80 копеек, Яйцо отборное десяток- 25 копеек,

Мясо телятина парная вырезка 1 килограмм – 70 копеек,

Мясо говядина лопатка 1 килограмм – 45 копеек,

Мясо свинина шейка 1 килограмм – 30 копеек,

Рыба свежая окунь речной 1 килограмм – 28 копеек,

Рыба свежая судак речной 1 килограмм – 50 копеек,

Рыба свежая сом 1 килограмм – 20 копеек, Рыба свежая лещ 1 килограмм – 24 копеек, Рыба мороженая горбуша 1 килограмм – 60 копеек,

Рыба мороженая сёмга 1 килограмм – 80 копеек,

Рыба мороженая осетр 1 килограмм – 90 копеек

Икра черная зернистая 1 килограмм – 3 рубля 20 копеек,

Икра черная паюсная 1 сорта 1 килограмм – 1 рубль 80 копеек,

Икра черная паюсная 2 сорта 1 килограмм – 1 рубль 20 копеек,

Икра черная паюсная 3 сорта 1 килограмм – 80 копеек,

Икра красная соленая 1 килограмм – 2 рубля 50 копеек,

Овощи капуста свежая 1 килограмм – 10 копеек,

Овощи капуста квашенная 1 килограмм – 20 копеек,

Овощи лук репчатый 1 килограмм – 5 копеек,

Овощи морковь 1 килограмм – 8 копеек, Овощи помидоры отборные 1 килограмм – 45 копеек

Немного про стоимость вещей в начале XX века в Царской России:

Начнём со стоимости обмундирования и военной формы одежды, которую российские офицеры вынуждены были приобретать на свои деньги, и она с учётом невысокого офицерского жалования (которое будет приведено в конце статьи) явно обходилась им недешево.

Сапоги парадные офицерские – 20 рублей, Мундир парадный офицерский – 70 рублей, Фуражка обер-офицерская – 3 рубля, Шапка уланская – 20 рублей,

Шапка гусарская штабная – 12 рублей, Эполеты штаб-офицерские золочёные – 13 рублей,

Шпоры – 14 рублей,

Драгунские и казачьи сабли – 15 рублей, Офицерский ранец – 4 рубля.

Одежда для гражданского населения обходилась гораздо дешевле:

Рубаха выходная – 3 рубля,

Костюм деловой для приказчиков – 8 рублей,

Пальто длинное – 15 рублей,

Сапоги яловые– 5 рублей,

Ботинки летние- 2 рубля,

Гармонь- 7 рублей 50 копеек,

Патефон- 40 рублей,

Рояль известной марки — 200 рублей, Автомобиль без дополнительной оснастки – 2.000 рублей,

Альтернативное и основное средство передвижение в те времена, естественно, была лошадь, которая стоила:

Лошадь для повозки -100 рублей,

Лошадь ломовая, рабочая – 70 рублей, Старая кляча на колбасу – 20 рублей, Хороший конь, на котором и перед людьми показаться не стыдно было – от 150 рублей, Хорошая дойная корова – от 60 рублей.

Ну, с ценами теперь всё более, менее понятно, подойдём к зарплатам в начале 20 века.

Итак, средняя зарплата в Российской Империи у работников фабрик и заводов и служащих младших чинов с 1880 по 1913 год увеличилась с 16 до 24 рублей в месяц. Эта цифра довольно маленькая по сравнению со средними зарплатами в других развитых европейских странах за аналогичный период. Для удобства сравнения зарплат все данные приведены в рублях по золотому паритету обмена валют того времени.

Например, в Италии средняя зарплата на производстве и у государственных служащих низких чинов увеличилась с 19 до 32 рублей в месяц, в Австро-Венгрии – с 28 до 44 рублей, во Франции – 30 до 41 рубля, Германии — с 42 до 57 рублей, в Англии – с 47 до 61 рубля, в США – с 63 до 112 рублей. Но не надо забывать дешевизну продуктов и товаров собственного производства в Царской России по сравнению с указанными странами.

Все эти цифры показывают, что рост валового продукта и уровня жизни в России происходил всё же медленнее, чем в других развитых странах. Но, обладая огромными природными ресурсами, которые были уже столь необходимые для производственного развития в начале 20 века, России могла очень удачно использовать эту природную «фору» для более быстрого развития собственной экономики. Если бы не война, слабое, безвольное правительство (после смерти Столыпина) и, к сожалению, многое, многое другое…

Но, вернёмся к зарплатам в Царской России в начале XX века, в 1913 год. Средняя зарплата рабочих и мелких служащих в 24 рубля понятие очень относительное, поэтому давайте подробнее разберёмся: кто и сколько зарабатывал в месяц.

Итак, самой малооплачиваемой частью наёмных работников в России являлась прислуга, которая получала в месяц: от 3 до 5 рублей женская и от 5 до 10 рублей мужская. Но, наниматель помимо денежного довольствия предоставлял слугам бесплатно крышу над головой, питание, и, как правило, ещё и одежду с «барского плеча». Очень часто эта профессия была наследственной, и дети слуг, подрастая и становясь на службу, видели жизнь только из окна барского дома.

Далее, по возрастающей заработной платы в России в начале 20 века идут рабочие провинциальных заводов, деревенских мануфактур, чернорабочие, грузчики. Их жалование составляло от 8 до 15 рублей в месяц. Причём не редкостью было, когда одна десятая часть зарплаты выдавалась карточками, на которые можно было отовариться только в заводском магазине по завышенным ценам продуктами, далеко, не первой свежести.

Преимущественно больше зарабатывали рабочие на металлургических заводах Москвы и Петербурга. Зарплата этих рабочих в начале XX века в Царской России составляла от 25 до 35 рублей. А представители так называемой рабочей аристократии, т.е. профессиональные токари, слесари, мастера, бригадиры получали от 50 до 80 рублей в месяц.

Теперь о жаловании служащих в дореволюционной России. Самые маленькие оклады в начале XX века были у младших чинов государственных служащих в размере 20 рублей в месяц. Столько же получали простые служащие почты, земские учителя младших классов, помощники аптекарей, санитары, библиотекари и т.д.

Гораздо больше получали врачи, например, в земских больницах у них было жалование 80 рублей, у фельдшеров 35 рублей, а заведующий больницей получал 125 рублей в месяц. В маленьких сельских больницах, где в штате был всего один фельдшер, то он получал зарплату 55 рублей.

Учителя старших классов в женских и мужских гимназиях получали от 80 до 100 рублей в месяц. Начальники почтовых, железнодорожных, пароходных станций в крупных городах имели месячные оклады от 150 до 300 рублей. Депутаты Государственной Думы получали жалование в размере 350 рублей, губернаторы имели оклады около одной тысячи рублей, а министры и высшие чиновники, члены Государственного Совета – 1.500 рублей в месяц.

В армии офицерские жалования в начале XX века в Российской Империи после повышения в 1909 году были следующие. Подпоручик имел оклад 70 рублей в месяц, плюс 30 копеек в день за караульные и 7 рублей доплату за наём жилья, итого всё вместе рублей 80. Поручик получал жалование в размере 80 рублей плюс те же квартирные и караульные ещё рублей 10, в сумме 90 рублей.

Штабс-капитан получал оклад от 93 до 123 рублей, капитан — от 135 до 145 рублей, а подполковник от 185 до 200 рублей в месяц. Полковник Царской армии получал от Государя жалование в размере 320 рублей в месяц, генерал в должности командира дивизии имел оклад 500 рублей, а генерал в должности командира корпуса – 725 рублей в месяц.

Автор: Симонов.И - https://storyfiles.blogspot.com/2016/01/blog-post_26.html

***

ПыСы: и да - в свете вчерашнего (позавчерашнего?) возвращения на АТ и в его Флудилку весьма известного на АТ персонажа - прикинул (с его же слов и хвастовства), какой гонорар сейчас может получить более-менее скандально известный автор, например, в из-ве Альфа-книга. У меня получилось около 70-120 000 за новую книгу (при авансе в 60 000 р. )... Не прав?

ПыСы: из личного опыта знаю (держал в руках договора) токо про научпоп (3000 тираж, из-во уровня "Вече" и "Д и С") и по состоянию на 2013-15 гг. - это около 500-600 дол. для неизвестного писателя и около 1500 дол. для нехило известного)