Каретный вопрос

Автор: Татьяна Буглак(Пост родился по мотивам спора в переписке с Игорем Смирновым)

Кареты. Роскошь, красота, романтика. Не то что автомобиль.

Да, совсем не автомобиль. Хотя то же самое предназначение, да и разделение по особенностям использования сходно. Правда, видов конных экипажей очень много, намного больше, чем сейчас автомобилей (если брать частные авто). Часто можно встретить названия «фаэтон», «пролётка», лине́я (линейка)» и много-много других. Но сейчас хочу поговорить о каретах. Совсем немного.

Кареты – это общее название больших экипажей, предназначенных для торжественных выездов или долгих путешествий. Можно сказать, что это роллс-ройсы, мерседесы и внедорожники прошлого. Объединяют их размеры, закрытый кузов и особенности рессор. И ещё то, что для кареты чаще всего требовалось не менее четырёх лошадей.

Первые кареты появились на Западе веке в XV – XVI и были может и красивыми с виду, но о-очень неудобными. На Руси они тоже были, правда, в основном привозные, и один из образцов таких роскошных экипаже хранится в Оружейной палате. Это колымага, сделанная в Англии в конце XVI века и подаренная Борису Годунову. Конструкция у неё очень простая: основа с колёсами, на ней на ремнях подвешен прямоугольный короб-кузов. Нет ещё ни нормальных рессор, ни поворотного круга, так что на поворотах заднюю часть колымаги заносили на руках. Нет и облучка для кучера – возница ехал на одной из запряжённых в экипаж лошадей. Учитывая, что и колёса у колымаги были обиты железом, кататься в ней было не особо приятно, мягко говоря.

К началу XVIII века наконец изобрели поворотный круг и вертикальный рессоры, и появилась та карета, к которым мы привыкли в сказках и исторических фильмах. Такой тип кареты называется берлина. Вот так были устроены рессоры:

Стоячая рессора. 1. Удар о кочку передает толчок вверх колесу и оси 2. от оси толчок перелается рессоре, сдавливает ее снизу 3. давление от толчка компенсируется весом экипажа, тянущего верхний конец рессоры вниз, и стремлением пружины рессоры распрямиться (оригинал здесь https://sitekid.ru/izobreteniya_i_tehnika/kareta_na_ressorah.html )

Такая конструкция вынуждала разводить передние и задние колёса, чтобы оставалось достаточно места для кузова, поэтому кареты были довольно длинными, особенно парадные и дорожные. Вот большая коронационная карета:

Как видите, карета, мягко говоря, не маленькая. Весит она 2,5 тонны, из них тонна приходится на основу – драгу. К сожалению, размеры карет почему-то нигде не указываются, а я не могу найти бумажный каталог, где такие цифры приведены (искала, но как сквозь землю провалился). Но по прикидкам длина кареты метров пять точно. Запряжена она была как минимум шестёркой цугом, а парадные и двенадцатью лошадьми цугом, так что прибавьте к длине ещё метров 7, а то и 15. Вот, например, карета Марии-Терезии, запряжённая шестёркой:

Конечно, это коронационные кареты, им полагается быть большими. Но парадные выезды у аристократов были ненамного меньше. Особенно в России, где количество лошадей определялось чином и званием, и приходилось соблюдать негласное правило, запрягая в экипаж шестёрку, а то и восьмёрку цугом, чтобы просто съездить в гости. Один иностранный посол рассказывал в письме на родину, что когда он делал визит своему соседу, живущему неподалёку, передние лошади уже въезжали во двор вельможи, а сам посол ещё оставался в своём дворе. Небольшое преувеличение, но реальность отличалась от этой шутки не сильно.

***

Другой тип больших, тяжёлых карет – это дорожные кареты или дорме́зы. Они упоминаются часто, но вот сохранилось их не так уж много. Дормез – это не просто карета, это экипаж, в котором можно спать, или убрав сиденья (таким был дормез, описанный Аксаковым в «Детских годах Багрова-внука»), или разложив их в полноценные кровати. А были дормезы и вообще без сидений, где путешественники располагались на полу, на покрытом рогожами или коврами сене. Вот как описывает такой дорожный экипаж Екатерина Водовозова в своих мемуарах «На заре жизни» (поездка была в 1840-х годах, и для того времени экипаж был уже очень устаревшим):

Для путешествия "господской семьи" был прислан из деревни дормез, представлявший нечто вроде громаднейшей первобытной кареты: на огромных высоких колесах стоял неуклюжий ящик чуть не исполинских размеров. Снаружи он был обтянут побуревшею и растрескавшеюся кожею, прибитою к доскам простыми гвоздями, проржавевшими от времени, а по бокам дормеза, или, как мы его называли, "Ноева ковчега", были сделаны отверстия. В дурную погоду эти отверстия, или окна, закрывались сукном, а в хорошую погоду тяжелые суконные полосы прикреплялись над отверстиями. Внутри этот экипаж был обит (конечно, руками доморощенных обойщиков из крестьян) серою матернею, положенною на вату и простеганною в пяльцах руками крепостных девушек.

Каких только мешочков, кармашков и отделений не было прикреплено к обивке этого экипажа внутри! В нем были устроены карманы для полотенец личных и чайных, помещения для бутылок с квасом и молоком, для кружек, для спичечницы, мыльницы, гребешков, щеток; большие мешки предназначались для провизии. Несмотря на то, что объемистые бока дормеза были унизаны помещениями для дорожных принадлежностей и провизии, во всех углах еще стояли ящики с провизией, а узелки и мешочки с разнообразным жарким и печеньем подвешивались к потолку экипажа. Там, где дорога была убийственно плоха, этот экипаж встряхивало до основания, и тогда с верха и боков дормеза срывались с своих мест бутылки и узлы, и все это летело на головы путешественников. Низ экипажа внутри был устлан сеном, а сверху лежали перины и подушки. Лежать в этом экипаже было удобнее, чем сидеть, так как даже взрослый мужчина мог вытянуться в нем во весь рост. Но не каждому удавалось вылежать всю дорогу. Когда чувствовалась потребность посидеть, приходилось изобретать новый порядок: узлы, ящички и картонки отодвигались в сторону, а сиденье устраивалось из подушек и одеял.

В таких экипажах ехали сутками, останавливаясь только на ночлег и на смену лошадей. Причём скорость была обычно 6–8 км/ч. Только император и только в пригородах Санкт-Петербурга и на дороге из Петербурга в Москву мог иногда мчаться со скоростью до 30 вёрст, и это уже времена Николая Первого.

Разумеется, были и намного более комфортные экипажи. Но не забудьте: рессоры были не очень хорошими, по описанию маркиза де Кюстина, в таких повозках была одновременно бортовая и килевая качка. А ещё прибавьте особенности русских дорог, которые тогда не всегда были проходимы даже летом, и обитые железом деревянные колёса. Так что трясло там немилосердно. И пружинных сидений не было – конский волос, и всё.

Плюс дормеза – в нём могло разместиться несколько человек, сзади и наверху крепился багаж, и поэтому одной кареты хватало для путешествия двух-трёх господ со слугами. Но много багажа всё равно взять было нельзя, особенно учитывая, что одежда тогда была намного более объёмная, особенно платья дам.

Вот так выглядели дорожные экипажи (это английская акварель, у нас экипажи были не такие изящные, но нормального изображения не нашла – ракурсы не те)

Дормез всегда везли как минимум четыре лошади, потому что он был тяжёлый и ехал по плохим дорогам.

***

Были экипажи и побольше, фактически небольшие вагоны, домики на колёсах. Самый известный – дорожная карета Екатерины Второй, в которой она ездила в Крым. Это был целый вагон на 12 человек, который тянули 40(!) лошадей! Представьте себе, какой длины и веса был этот экипаж! К сожалению, о нём сохранились только письменные упоминания. А ещё легенда о якобы украденной разбойниками царской карете из чистого золота, которую разрубили на куски и где-то закопали. Некоторые люди в Курской области до сих пор ищут эту карету, я лично знаю таких.

Но были и не такие огромные экипажи. Вот фотография из Сергиево-Посадского музея. Дорожная карета, длина которой метров семь, если считать её всю, а не один кузов.

***

Ну и интересный вопрос, о котором я уже упоминала. Сколько такие кареты весили. Обычно около тонны-полутора, не считая пассажиров и багажа. Если прибавить вес пускай шести человек (четыре пассажира, кучер и слуга) и багаж, то вес и к двум тоннам мог приближаться. У простых карет без позолоты и финтифлюшек. Сейчас, я посмотрела, УАЗ 469 (у моего отца когда-то был похожий, но старый, начала девяностых) размерами 4025 x 2010 x 2025, вес 17790 кг. Сравними с этим и габариты и вес всем известной пассажирской "Газели". Так что представьте: обычная карета весила столько же, сколько сейчас неплохой внедорожник, занимала (вместе с упряжкой) в два-три раза больше места и при этом везла меньше груза. И да, повторю, она ещё и тряслась. И её нужно было через каждые 20–30 вёрст ремонтировать, менять лошадей. А лошади, простите, пердят и срут. Много срут. И ароматы в карете во время поездки были не сказать чтобы очень свежие. Особенно учитывая, что в летнее время в сухую погоду на дорогах было очень много пыли. К тому же в холодную погоду в карете было, мягко говоря, не жарко. Меховые полости для ног, шубы, дохи и остальная меховая роскошь была жизненно необходима.

***

Вот такие некоторые особенности эксплуатации карет, о которых редко упоминают экскурсоводы.

Для особо интересующихся. Размеры карет найти бывает довольно сложно, часто приходится определять всё на глаз. Но есть хорошая таблица: Протяжённость подвижных единиц полевой артиллерии (Краткий военно-исторический артиллерийский лексикон/Сост. А.А. Смирнов. М., 2006. С. 19–20; составлен на основе справочника А.И. Кутайсова, написанного перед войной 1812 года). Вот некоторые цифры:

батарейное орудие, в 6 лошадей запряжённое – 14,2 м;

его запасной лафет в 4 лошади – 11,7 м;

лёгкое конное орудие в 4 лошади – 10,7 м;

его запасной лафет в 2 лошади – 7,5 м.

Отсюда каждая пара лошадей давала 2,5 – 3 м в упряжке.

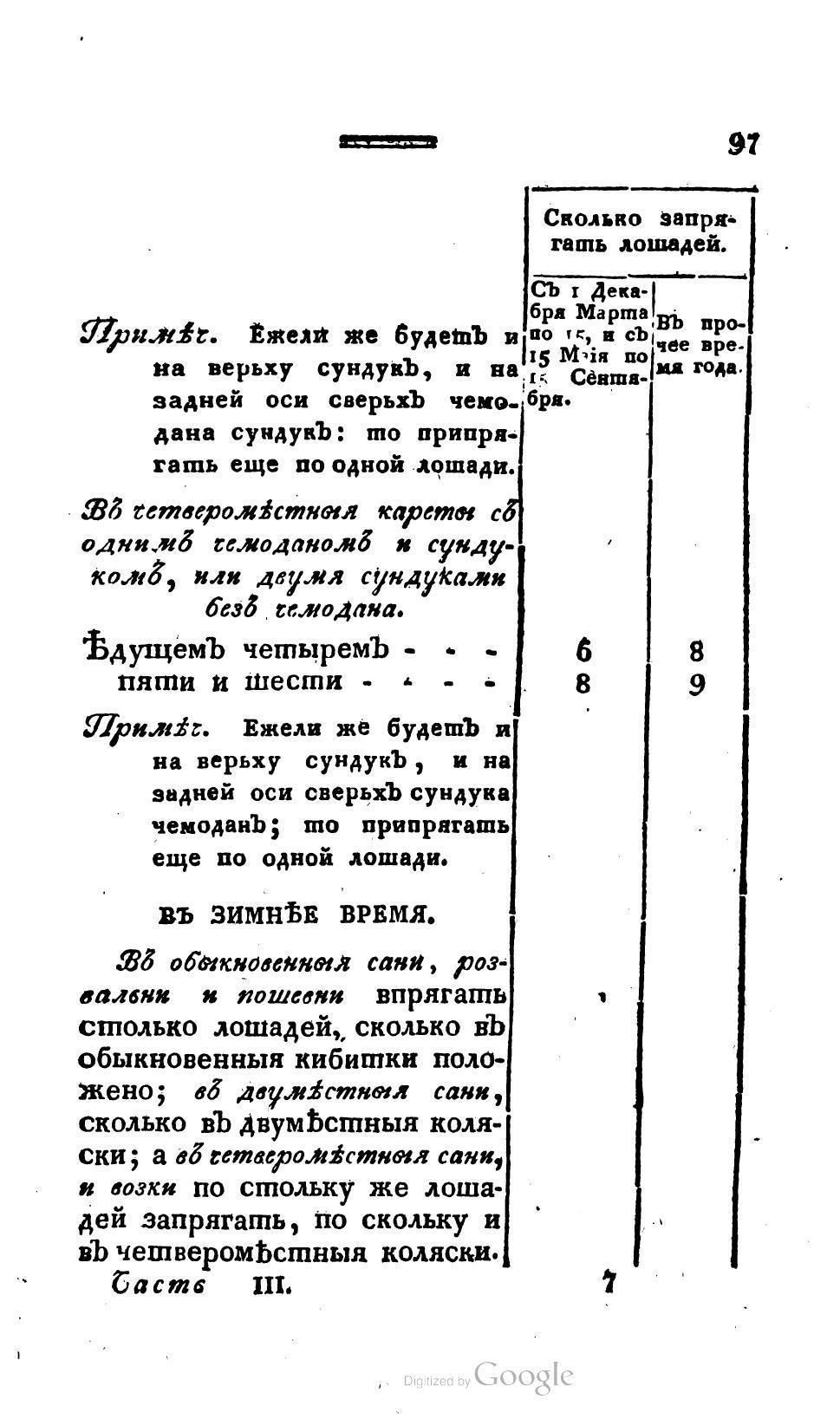

А вот сколько лошадей полагалось на один экипаж (Новѣйшій полный письмовник 1817. С. 804)

И описание поездки в деревню (Водовозова. На заре жизни. Глава II)

Когда мы рано утром тронулись в путь, верст через пять-шесть справа и слева дороги потянулись топкие болотистые местности, поросшие жалким кустарником; дорога становилась все хуже, и, наконец, перед нами во всем своем ужасающем величии предстал "Чертов мост". Его нельзя было назвать ни мостом, ни дорогою, -- это просто был какой-то непостижимый хаос. Иначе трудно определить эту невыразимую путаницу кое-как набросанных и переломанных засохших ветвей, щебня, самого разнообразного мусора, камней, всевозможных обрубков, дранок, палок и грязи, грязи без конца. Здесь и там на этой дороге, называемой "Чертовым мостом", появлялись то углубления, то огромные топкие лужи, в которые проваливались лошади по самое брюхо и вязли колеса экипажа. Здесь торчком высовывались тонкие обрубленные стволы деревьев, там на выдающихся грязных кочках торчали камни, а тут же подле зияла мутная колдобина, блестя на солнце своею зеленоватою грязью.

Эта невообразимая путаница луж, трясин и гниющих древесных масс образовалась потому, что в этой сырой, топкой и низкой местности никогда не устраивали надлежащей дороги, а подле не было даже канав для стока болотной грязи. Когда становой узнавал, что тут скоро придется проезжать архиерею или какому-нибудь важному чиновнику, он сгонял крестьян тех землевладельцев, которым принадлежали эти болота, и тогда наскоро чинили "Чертов мост". Но вся починка состояла в том, что крестьяне привозили к означенному месту возы хвороста, песку, камней, щебня, наваливали все это по всему пространству и несколько утрамбовывали сваливаемое. И при проезде важного лица эта дорога была очень плоха, но все же лошади не вязли здесь по брюхо и, хотя с грехом пополам, тут можно было проехать. Но через месяц-другой после починки, особенно после ливней или зимних оттепелей, "Чертов мост" принимал свой обычный вид. К тому же по нашим дебрям и захолустьям важные лица проезжали чрезвычайно редко; чаще это случалось в зимнее время, когда замерзали все лужи, когда массы снега заметали все ухабы и выбоины, -- тогда снежный покров выравнивал всю эту адскую местность; только в такое время года и можно было проезжать по "Чертову мосту", не опасаясь вытрясти все внутренности или погубить лошадей и экипаж.

…Наконец тронулись и мы. И вот заскрипел, завизжал и отчаянно застонал наш "Ноев ковчег"!.. Впереди нас люди насыпали хворост в углубления, так как предыдущие телеги при своем проезде уже несколько испортили только что произведенную поправку. Каждую из пяти лошадей дормеза держал под уздцы особый человек, который вытаскивал ее при первой попытке увязнуть. А другие крестьяне, чтобы облегчить тяжесть труда лошадей, схватились за брусья, на которых укреплен был экипаж, и тащили его вперед. Общие усилия крестьян не остались тщетными, и мы наконец выпутались из первого затруднения. Но вся эта "чертова дорога" была убийственно дурна, а таких мест, на которых приходилось набрасывать хворост и вытаскивать лошадей, было несколько.

И напоследок ссылка на видео о каретах в Сергиево-Посадском музее-заповеднике. К сожалению, сайт не показывает видео из ВК, так что придётся давать ссылку вот так: https://vk.com/videos-121079982?z=video-121079982_456239297%2Fclub121079982%2Fpl_-121079982_-2

***

В общем, любой вопрос быта прошлых веков тянет за собой столько интересного, что короткие заметки превращаются в огромные статьи. И только сотая часть, а то и меньше, попадает на страницы романов. Вот и мне пришлось лишь вскользь упомянуть некоторые особенности экипажей, когда я писала второй том «Масок трёх эпох». Выкладка этого романа началась вчера, сегодня будет обновление. Все, кому интересно взглянуть на Россию 1802 года глазами наших современников – добро пожаловать.