Первые космонавты

Автор: Leonardo de PushkarinyСегодня - 12 апреля , мы отмечаем День космонавтики.

Естественно, что главный герой этого праздника - Юрий Гагарин, первый человек, полетевший в космос.

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Смоленской области РСФСР.

12 апреля 1961 года он совершил первый полёт в космос, тем самым доказав всему человечеству, что нет ничего невозможного. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Позже день полёта Гагарина в космос был объявлен праздником — Днём Космонавтики.

Но поговорим о тех, кто помог человечеству проторить путь к звездам - о наших четвероногих друзьях.

С чего все начиналось? 13 мая 1946 г. вышло секретное постановление Совета Министров СССР № 1017—419 сс, согласно которому важнейшей задачей стало создание вооружения с применением реактивных двигателей и организация научно-исследовательских работ в этой области. Так началась наша ракетно-космическая отрасль. Поднялся вопрос и о возможности полёта в космос человека. Но все эксперименты во всём научном мире первоначально проводятся на животных. Главными испытуемыми стали высшие млекопитающие — обезьяны и собаки.

13 мая 1946 г. вышло секретное постановление Совета Министров СССР № 1017—419 сс, согласно которому важнейшей задачей стало создание вооружения с применением реактивных двигателей и организация научно-исследовательских работ в этой области. Так началась наша ракетно-космическая отрасль. Поднялся вопрос и о возможности полёта в космос человека. Но все эксперименты во всём научном мире первоначально проводятся на животных. Главными испытуемыми стали высшие млекопитающие — обезьяны и собаки.

Во время отбора кандидатов было выяснено, что обезьяны трудно поддавались дрессировке, постоянно проявляли беспокойство и мешали исследователям своим непредсказуемым поведением. У них сильнее, чем у собак проявлялся стресс.

Но в США первыми подопытными высшими млекопитающими были именно обезьяны, но для этого их приходилось полностью ограничивать в движении или использовать наркоз, что пагубно влияло на точность полученных во время опытов данных и в конце концов погубило подопытных.

Но в США первыми подопытными высшими млекопитающими были именно обезьяны, но для этого их приходилось полностью ограничивать в движении или использовать наркоз, что пагубно влияло на точность полученных во время опытов данных и в конце концов погубило подопытных.

В Советском Союзе уже был накоплен серьёзный опыт использования собак как подопытных животных. Учёный-физиолог Иван Петрович Павлов в своих исследованиях использовал именно их. Для полёта в космос использовали беспородных и бездомных собак, так как они были хорошо приспособлены к стрессам, неприхотливы в еде, легко подчинялись человеку.

В Советском Союзе уже был накоплен серьёзный опыт использования собак как подопытных животных. Учёный-физиолог Иван Петрович Павлов в своих исследованиях использовал именно их. Для полёта в космос использовали беспородных и бездомных собак, так как они были хорошо приспособлены к стрессам, неприхотливы в еде, легко подчинялись человеку.

Осенью 1947 г. Королев предложил научно-исследовательскому институту авиационной медицины (НИИАМ) ВВС МО СССР разработать программу исследований медико-биологических проблем полетов на ракетах в верхних слоях атмосферы.

Осенью 1947 г. Королев предложил научно-исследовательскому институту авиационной медицины (НИИАМ) ВВС МО СССР разработать программу исследований медико-биологических проблем полетов на ракетах в верхних слоях атмосферы.

Для проведения работ в НИИАМ собрали 32 дворняг. Подопытные собаки прошли все необходимые виды испытаний, которые проводили учёные. Их приучали длительно находиться в замкнутом пространстве, переносить сильные перегрузки и вибрации, не пугаться громких и непонятных звуков, уметь находиться в тесном экспериментальном снаряжении, позволяя записывать получаемые данные с закреплённых на теле датчиков.

Собак отбирали по особым параметрам, диктуемым особенностью исследовательского оборудования и размерами пассажирских кабин ракет:

- - не тяжелее 6 кг и ростом не выше 35 см;

- - для правильного расположения датчиков более всего подходили короткошёрстные собаки.

1951 г. были подготовлены первые 14 собак. В полёты они отправлялись попарно, чтобы получить более объективные результаты. Подготовка, тренировки, полёты на баллистических ракетах пагубно влияли на их здоровье. Были и случаи гибели животных во время экспериментов. Им старались создать комфортные условия проживания, хорошо кормили, водили на прогулки. Генеральный конструктор ракетной техники Сергей Павлович Королёв каждый день лично справлялся об их здоровье и самочувствии.

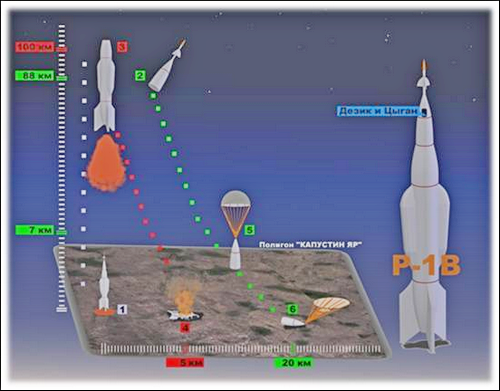

Первые исследования проводились с помощью геофизических ракет Р-1Б, Р-1В на высоту до 100 км. Во время полёта ракеты разгонялись до 4212 км/ч за короткий промежуток времени, перегрузки достигали 5,5 единиц. Собаки располагались в герметичной кабине на специальных лотках, привязанные ремнями. Поднявшись на необходимую высоту, ракета падала обратно, а головная часть с собаками спускалась на парашюте, который раскрывался на высоте 5—7 км. Также с помощью научной аппаратуры параллельно велись исследования верхних слоёв атмосферы и ближайшего космоса.

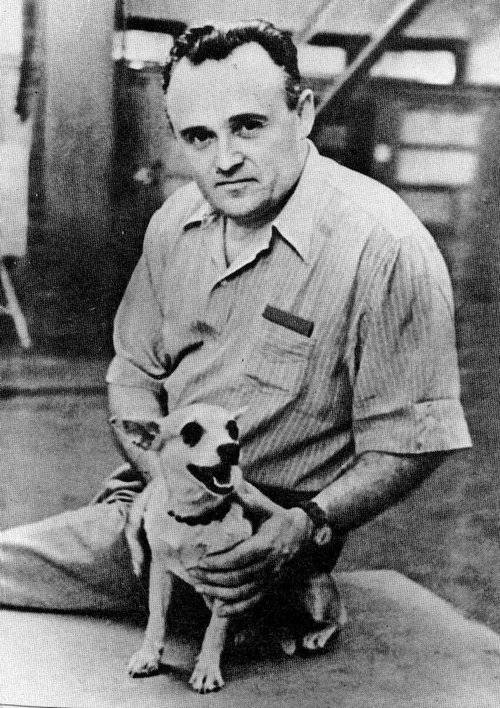

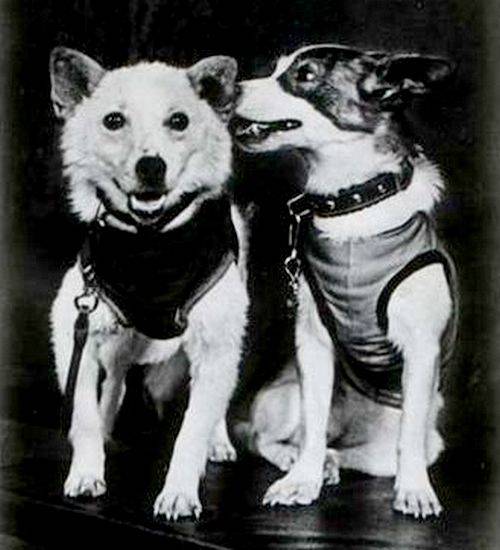

Дезик и Цыган перед полетом

Дезик и Цыган перед полетом

Первыми в космос отправились Дезик и Цыган, продемонстрировавшие спокойствие и выносливость во всех испытаниях. Они стали первыми живыми существами, впервые осуществившими полёт на баллистической ракете в верхние слои атмосферы до условной границы с космосом.

Старт ракеты Р-1Б с собаками на борту состоялся в 4 часа утра 22 июля 1951 г. с полигона Капустин Яр.

Капсула с собаками после приземления

Из воспоминаний испытателей, работавших с собаками: "Минут через десять-пятнадцать после старта на горизонте показался белоснежный парашют, на котором спускалась головная часть ракеты. Все, кто увидел его, бросились к месту возможного приземления. В один миг были забыты все мои просьбы и увещевания! Увидеть первопроходцев космоса хотели все. Счастливчики, первыми достигшие кабины, уже смотрели через иллюминатор. Слышны были их громкие крики: "Живые, живые!". открыли люк, отсоединили штекеры датчиков, выключили систему регенерации воздуха и вытащили животных на лотках из кабины. Когда их раздели, Дезик и Цыган стали бегать, прыгать, ласкаться к своим экспериментаторам, явно игнорируя всех остальных. Весь их вид выражал довольство, хвосты работали не переставая, и вслед за «хозяевами» они пошли к автомашинам и уселись на свои места".

Тщательное обследование Дезика и Цыгана показало, что никаких изменений в физиологическом состоянии у них не обнаружено.

Схема первого полета собак — космонавтов

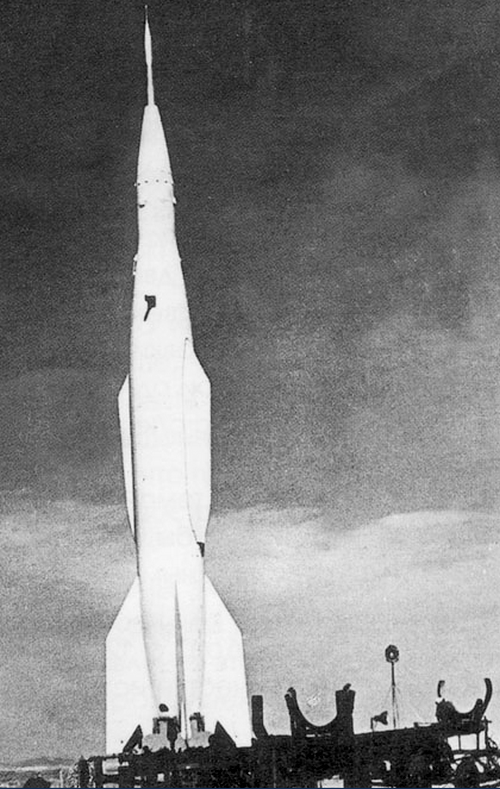

Сама ракета упала в 5 км от места старта и взорвалась. Для полёта использовали ракету Р-1Б (геофизические ракеты, являющиеся модификацией ракеты Р-1). В головной части ракеты Р-1Б монтировались отсеки, удлиняющие ее на 3 м по сравнению с Р-1. Непосредственно к приборному примыкал отсек ФИАН (физический институт Академии Наук) с аппаратурой, предназначенной для изучения состава первичного космического излучения и его взаимодействия с веществом. Перед отсеком ФИАН располагались герметичный отсек, в котором обеспечивались условия для жизнедеятельности подопытных собак, и парашютная система для спасения головной части.

Ракета Р-1Б на стартовом столе

29 июля 1951 г. состоялся второй старт с собаками Дезиком и Лисой. Дезика отправили в полёт ещё раз, чтобы проверить, как собака поведёт себя при повторной подготовке и старту. Ракета стартовала благополучно, на восемнадцатой минуте после пуска рассчитывали увидеть парашют. Но его все не было.

Второй экипаж — Дезик и Лиса

Команды на самолетах и автомашинах начали поиск приземлившейся головной части ракеты с животными. Оказалось, что головная часть ракеты падала свободно, а парашют остался нераскрытым в контейнере. Ударившись о землю, кабина разрушилась, и животные погибли. Но информацию с автономных самописцев и пленку испытатели получили, так как они находились в бронекассетах. После этого случая было принято решение разрабатывать систему аварийного катапультирования пассажиров из ракеты при возникновении аварийной ситуации.

Цыгана решено было больше в полет не посылать, а сохранить для исследования отдаленных результатов космического путешествия. До самой смерти жил Цыган у академика Благонравова дома, и никаких отдаленных патологических изменений у него не отмечали.

Третий полет - Мишка и Чижик -15 августа 1951 г.

Ракета стартовала без особых проблем. Как и предусматривалось, в расчетное время, через 18 минут после старта, в небе появился парашют. Освобождённые от лотков и датчиков собаки чувствовали себя отлично, ласкались, несмотря на то, что недавно испытали сильные перегрузки.

Ракета стартовала без особых проблем. Как и предусматривалось, в расчетное время, через 18 минут после старта, в небе появился парашют. Освобождённые от лотков и датчиков собаки чувствовали себя отлично, ласкались, несмотря на то, что недавно испытали сильные перегрузки.

Четвертый старт. Кандидатами для четвертого полета стали Смелый и Рыжик, прошедшие полный курс подготовки в лаборатории в Москве.

Но 17 августа днем Смелый во время прогулки сорвался с поводка и убежал в степь. Собаки подбираются по парам, у них тоже есть психологическая совместимость. Встал вопрос: кем заменить Смелого? Решили на следующий день, 18 августа, подобрать пару Рыжику, а про побег Смелого пока никому ничего не говорить. Каково же было изумление, когда утром увидели Смелого, который с виноватым видом стал ласкаться к экспериментаторам. Сразу же поместили обеих собак в герметическую кабину. Надо было определить, не растерял ли Смелый за время путешествия в степи необходимые навыки. Обследование показало, что физиологическое состояние собаки не изменилось, рефлексы сохранились.

Старт состоялся 19 августа 1951 г. Все прошло в штатном режиме. На месте приземления было все нормально. Смелый, чувствуя свою вину, вел себя дисциплинированно и больше не убегал в степь. При самом тщательном обследовании нарушений в поведении и состоянии здоровья «космонавтов» не обнаружили.

У исследователей накапливались многочисленные данные, на основе которых можно было составлять программу для тренировки и полета человека. Оставались два пуска из запланированных шести, а картина уже была ясна.

В пятый полет - 28 августа 1951 г. отправлялись Мишка и Чижик, которых можно было назвать «ветеранами космоса». Повторное пребывание в герметической кабине не вызвало у них никаких отрицательных реакций. Они охотно участвовали в эксперименте, всем своим видом показывая, что условия полета вполне переносимы.

Королев требовал постоянного усложнения экспериментов, чтобы приблизить полет человека.

Старт и приземление прошли как обычно, по разработанной программе, но, «вскрыв люк, мы обнаружили, что собаки погибли. В чем дело? Анализ обстоятельств гибели животных показал, что игла-регулятор давления не перекрыла отверстие в стенке кабины, произошла разгерметизация и животные погибли от недостатка кислорода. Обратный ход иглы при вибрациях оказался недостаточно надежным». Но информация эта, несмотря на неудачу, представлялась ученым очень ценной.

Шестой и последний старт, завершающий первый этап полётов на геофизических ракетах, был назначен на 3 сентября 1951 г. с собаками Непутёвый и Рожок. Накануне была произведена полная проверка собак и их физиологических функций. Непосредственно перед стартом, сотрудники полигона заметили отсутствие Рожка. Клетка была заперта, Непутёвый на месте, а Рожок непонятным образом исчез. Времени на поиски новой собаки практически не было.

Исследователям пришла мысль поймать подходящую по параметрам собаку около столовой и отправить неподготовленной. Так и сделали. Об инциденте Королёву решили пока не докладывать. На удивление Непутёвый и его новый напарник провели полёт благополучно, техника не подвела».

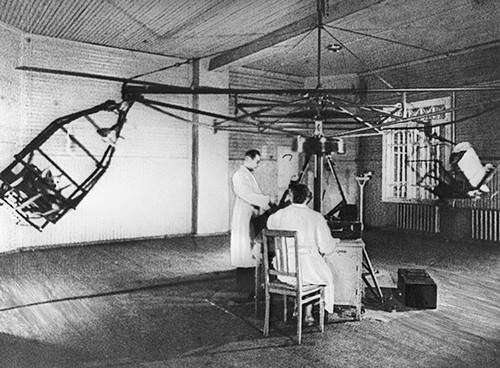

Катапультная тележка, снабженная кислородной аппаратурой и скафандрами для собак с целью отработки возможности пребывания живых существ на высотах до 110 км с последующим катапультированием и спуском на парашюте

После приземления Королёв заметил подмену, и ему рассказали о том, что произошло. Сергей Павлович заверил, что скоро на советских ракетах будут летать все желающие. Новому пассажиру ракеты, который ко всему прочему оказался ещё и щенком, дали кличку ЗИБ (Запасной исчезнувшего Бобика). А сам Королёв на докладе руководству трактовал аббревиатуру, как Запасной исследователь без подготовки.

Первый этап полетов был закончен, во время него решались следующие вопросы:

- разработки методов исследований физиологических функций животного, пригодных для применения в условиях полёта на ракете;

- создания системы жизнеобеспечения животных в герметичной кабине малого объема для полета до высоты 100 км;

- изучения характера и степени влияния полета в верхние слои атмосферы на состояние физиологических функций организма и поведение животных;

- испытания контрольно-регистрирующей аппаратуры в необычных условиях.

Животные в ходе этой серии полетов запускались в герметической кабине на высоту 100 км и более. На 177—183-й сек. полета (на высоте около 100 км) происходило отделение головной части ракеты от ее корпуса. Затем на высоте 6-8 км раскрывался парашют и животные в герметической кабине спускались на Землю. Общее время пребывания животных в полете составляло 15-20 мин.

На этом этапе из семи побывавших в космосе собак - Цыган, Дезик, Лиса, Мишка, Чижик, Смелый, Рыжик - погибли четыре (Дезик, Лиса, Мишка и Чижик).

Кульминацией всех полетов «собаконавтов» стали орбитальные полёты вокруг Земли продолжительное время с первой космической скоростью. Основной целью экспериментов по запускам космических кораблей-спутников было исследование влияния факторов космического полёта на организм животных и других биологических объектов (перегрузка, длительная невесомость, переход от перегрузок к невесомости и обратно), изучение действия космической радиации на животные и растительные организмы. Также проводились медико-биологические эксперименты и научные исследования космического пространства. Полёты собак на кораблях-спутниках должны были доказать безопасность орбитальных космических полётов для человека.

В 1957 г. в октября главный конструктор решил отправить на втором спутнике собаку, но тогда возвращать корабль из космического полёта еще не умели. Из десятка тренированных "испытатели" отобрали сначала троих — Альбину, Лайку и Муху. Но Альбина уже дважды летала и у неё уже были щенки. В качестве космонавта выбрали двухлетнюю Лайку спокойную и ласковую.

С утра 31 октября 1957 года собаку подготовили к посадке в спутник, провели гигиеническую обработку кожи разбавленным спиртом в местах выхода проводников от датчиков. В середине дня Лайку разместили в контейнере, а около часа ночи контейнер был поднят на вертикально стоящую ракету. Условия пребывания животного в герметической кабине спутника были вполне удовлетворительными и ничем существенно не отличались от тех, в которых животное неоднократно находилось при проведении длительных лабораторных опытов.

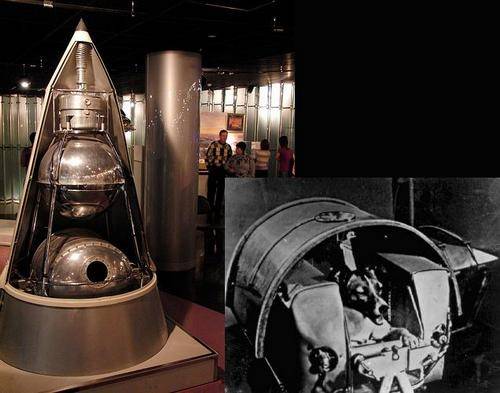

"Спутник-2" и рабочее место Лайки в нем

Полет второго спутника состоялся 3 ноября 1957 г. с космодрома Байконур (Тюратам). «Спутник-2» представлял собой конической формы капсулу 4-метровой высоты, с диаметром основания 2 метра, содержал несколько отсеков для научной аппаратуры, радиопередатчик, систему телеметрии, программный модуль, систему регенерации и контроля температуры кабины. Собака Лайка размещалась в отдельном опечатанном отсеке. Еда и вода подавались собаке в виде желе.

Вентилятор для охлаждения собаки начинал работать при температуре свыше 15 °C. Технические и биологические данные передавались с помощью телеметрической системы, которая передавала данные на Землю в течение 15 минут во время каждого витка. На борту были установлены два фотометра для измерения солнечной радиации и космических лучей.

Эксперимент с Лайкой получился очень коротким: из-за большой площади контейнер быстро перегрелся, и на 4-м витке полёта телеметрия о состоянии собаки поступать перестала.

Позднее исследования показали, что Лайка, вероятно, погибла от перегрева через 5-7 часов полёта. Но этого было достаточно, чтобы доказать что живой организм может выдерживать длительное пребывание в невесомости. В конструкции кабины была допущена серьезная техническая ошибка. Переделывать было поздно. Для экспериментаторов важно было, как собака перенесет вывод на орбиту и те несколько витков, которые она будет жить и которые дадут ценную телеметрию.

Лайка несколько часов прожила в невесомости, а потом, как гласят официальные сообщения, "космонавтку" усыпили,, газеты и радио по нескольку раз в день докладывали о самочувствии... уже мертвой собачки. Ещё несколько месяцев второй советский спутник с погибшей Лайкой накручивал витки и только в апреле 1958-го он вошел в плотные слои атмосферы и сгорел.

После старта Лайки в Советском Союзе почти три года не отправляли на орбиту биологические объекты: шла разработка возвращаемого корабля, оснащенного системами жизнеобеспечения. В начале 1960-го он был разработан - корабль «Восток», оснащенный системами жизнеобеспечения и специальным возвращаемым отсеком. В полёты на космическом корабле было решено отправлять только самок собак, так как для женской особи проще сделать скафандр с системой приема мочи и кала, а заодно понаблюдать за репродуктивной системой.

28 июля 1960 г. был произведён запуск космического корабля нового типа «Восток-1К-1». На борту находились собаки Лисичка и Чайка.

Из-за взрыва камеры сгорания двигателя 1-ой ступени на 29 сек. полета пуск закончился неудачей, вследствие чего она упала на землю и взорвалась на 38-й секунде. Собаки погибли. После этого случая было принято решение разрабатывать систему аварийного спасения космонавтов не только в полёте, но и на этапах подготовки и пуска.

19 августа 1960 г. был осуществлён запуск второго космического корабля-спутника на орбиту спутника Земли. Основной задачей запуска второго космического корабля-спутника являлась дальнейшая отработка систем, обеспечивающих жизнедеятельность человека, а также безопасность его полета и возвращения на Землю. В полете предусматривалось проведение ряда медико-биологических экспериментов и осуществление программы научных исследований космического пространства. Для успешного полета второго космического корабля-спутника с живыми существами на борту и возвращения его на Землю потребовалось решение сложнейших научных и технических проблем, обеспечивающих:

- управляемый полет космического корабля и спуск его на Землю с большой точностью в заданный пункт;

- условия нормальной жизнедеятельности живых существ в космическом полете;

- надежную радио- и телевизионную связь с космическим кораблем. Белка и Стрелка (справа)

Белка и Стрелка (справа)

В катапультируемом контейнере, кроме двух собак, находились 12 мышей, насекомые, растения, грибковые культуры, семена кукурузы, пшеницы, гороха, лука, некоторые виды микробов и другие биологические объекты. Вне катапультируемого контейнера, в кабине корабля, были помещены 28 лабораторных мышей и 2 белые крысы. Космический корабль вместе со своими пассажирами — собаками Белкой и Стрелкой и другими живыми существами — благополучно возвратился на Землю.

Катапультируемые кресла и скафандры для Стрелки и Белки

Впервые для наблюдений за четвероногими космонавтами было использованы 2 небольшие телевизионные камеры. Одна камера снимала через иллюминатор контейнера Белку анфас. Вторая камера через боковой иллюминатор передавала изображение Стрелки в профиль. Полёт продолжался более 25 часов, за это время корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли.

Белка и Стрелка на рабочих местах

Впервые в истории космонавтики велось постоянное наблюдение за состоянием и поведением собак с помощью телевизионной системы. Видеоинформация, передававшаяся с борта корабля во время прохождения корабля-спутника в зоне действия наземных приёмных пунктов, регистрировалась на киноплёнку. В дальнейшем при просмотре этой плёнки можно было определить, как вело себя животное в определённый момент и какие физиологические изменения в этот период происходили.

В полёте регистрировались частота пульса, дыхания, артериальное давление (в сонных артериях), электрокардиограммы, фонокардиограммы (тоны сердца), двигательная активность животных и температура тела. Координация движения животных изучалась с помощью телевидения и контактно-реостатных датчиков, воспринимавших движения животных и передававших о них по телеметрии.

Состояние невесомости не оказывало существенного воздействия на систему кровообращения. Температура тел собак не изменялась в течение всего полёта. Однако после четвёртого витка вокруг Земли Белка почему-то стала крайне беспокойна, пыталась вырваться из привязных ремней и лаяла. Её стало тошнить. Несмотря на это, послеполётные анализы не выявили у Белки особых отклонений от нормы.

Кроме того, имел место интересный эпизод. Незадолго до полёта собак НАСА запустило на орбиту пассивный спутник связи «Эхо-1». Из-за большого размера и зеркальной поверхности он был очень хорошо виден с Земли ночью — высокая отражающая способность солнечных лучей делала его ярчайшим искусственным спутником. В тот момент, когда ночью над Байконуром пролетал корабль Белки и Стрелки, на более высокой орбите пролетал легко различимый невооружённым глазом «Эхо-1». В это время по какой-то причине Белка и Стрелка начали дружно лаять. У наблюдателей за экранами мониторов появилось впечатление, что собаки лают на американский спутник, что придало комичности ситуации.

20 августа 1960 г. в 13 ч. 32 мин. по московскому времени на 18 витке с Земли была дана команда на запуск цикла спуска. Была включена тормозная двигательная установка, и корабль сошёл с орбиты. Через некоторое время спускаемый аппарат успешно приземлился в заданном районе (треугольник Орск — Кустанай — Амангельды) в 10 км от расчётной точки.

9 марта 1961 г. на новой модификации корабля «Восток-3» в космос ушла Чернушка на одновитковый полет. На борту, кроме собаки, находился манекен человека, в шутку названный Иваном Ивановичем. Внутри манекена разместили мышей, морских свинок, другие биологические объекты в целях изучения влияния радиационного излучения. Полёт прошёл благополучно, аппаратура работала безотказно. Спускаемый аппарат корабля совершил посадку в Куйбышевской области (манекен при этом катапультировался).

25 марта полёт по аналогичной программе совершила Звёздочка. Аппарат совершил посадку в 45 км от Воткинска. Вместе с собакой летал и манекен Иван Иванович. Манекен штатно катапультировался. Попутно была испытана фоторазведывательная аппаратура над объектами в Турции и Африке. После завершения полётов Звёздочку отдали в московский зоопарк, откуда она благополучно сбежала.

Опыт показал, что полеты собак на кораблях «Восток» проходили с некоторыми сдвигами в их физиологическом состоянии. Симптомы проявлялись после четвёртого витка. Это заставило планировать первый предстоящий полёт человека в космическое пространство продолжительностью не более одного витка с максимальной автоматизацией режимов управления. До старта человека в космос оставалось 18 дней.

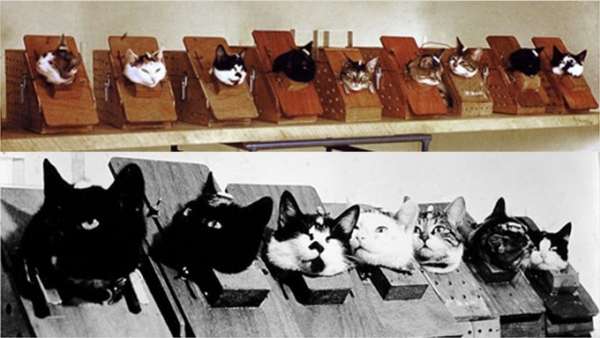

Но в космос летали не только собаки, мыши и обезьяны. Было ещё одно животное побывавшее на орбите. Так незаслуженно была забыта кошка-космонавт французских космических сил.

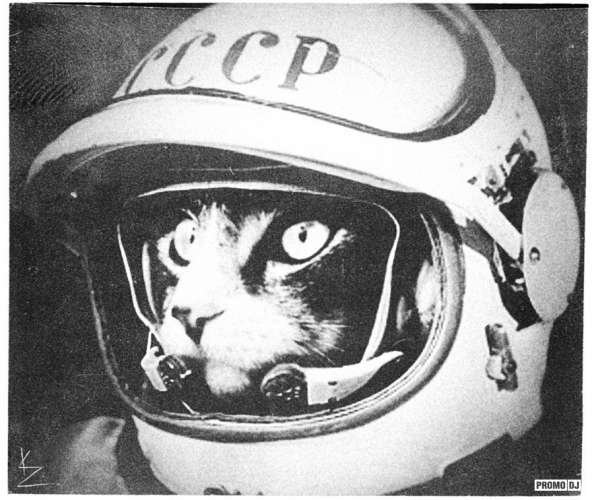

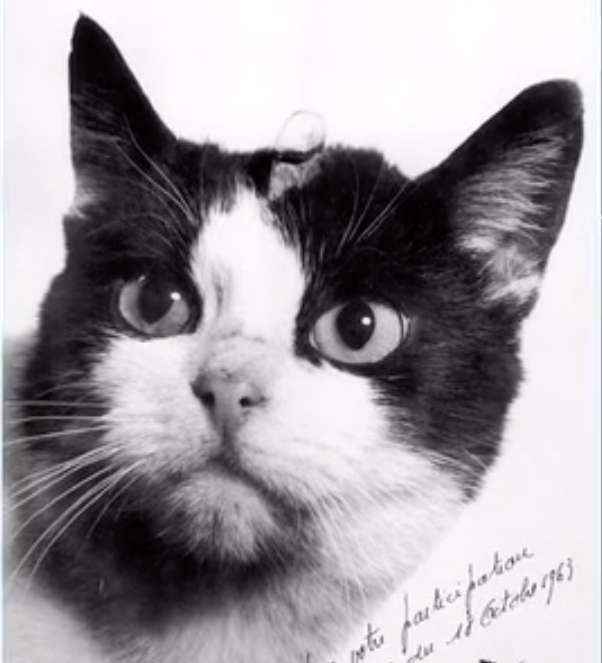

18 октября, исполнилось 54 года как первая кошка-космонавт по кличке Фелисета слетала в космос. Её полёт был частью французской космической программы: с базы в Сахаре кошка поднялась в термосферу на высоту 157 километров, пять минут и две секунды побыла в состоянии невесомости и успешно вернулась на Землю.

Фотографию Фелисеты, сделанную после того, как она вернулась на Землю, раздали всем участникам миссии с подписью “Спасибо за участие в моём успешном полёте 18 октября 1963 года”

Фелисету выбрали из 14 кошек, проходивших подготовку к полёту в космос, включавшую в себя тренировки в центрифуге. Во время полёта она находилась в контейнере, зафиксированная в позе лёжа с поджатыми лапками.

Она остаётся единственной кошечкой, побывавшей в космосе. Спустя несколько дней эксперимент попытались повторить уже с другой кошкой, но, к несчастью, ракета взорвалась и усатая космонавтка погибла. Спустя несколько месяцев после полёта учёные усыпили кошку-космонавта, чтобы изучить, как перегрузки от полёта в космос сказались на её организме.

Остаётся сказать огромное спасибо тем четвероногим героям, которые помогли человеку освоить космос.

Ещё один феномен - "Белое солнце пустыни". Этот фильм по традиции смотрят все космонавты перед полётом. Интересно, возможно этот ритуал был необходим и животным, но фильм был снят только в 1970 году.

Поздравление с Днем космонавтики от экипажа МКС

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров поздравили россиян с Днем космонавтики, который отмечается в понедельник, 12 апреля, сообщает телеканал «Известия».