Дорога к звездам. Почему так дорого и что с этим делать?

Автор: Михаил Юрьевич СалтыковКак известно, летать в космос дорого... А насколько дорого собственно и как цена менялась со временем? И можно ли сделать цены ниже? Обо всем этом тут.

Ретроспектива

Для ответа на вопрос об изменении стоимости вывода килограмма на НОО со временем оставил таблицу с ценами американских носителей от Лунной Гонки до современности. Почему именно американских? Потому что советский рубль нормально не конвертируется ни в современные рубли, но в доллары того времени. Цены и ПН на все кроме Фалькона брал с сайта-энциклопедии astronautix.com, ссылки на статьи вставил в таблицу, инфляцию считал по этому калькулятору. Сравнивал стоимость вывода тонны на низкую орбиту в миллионах современных долларов.

| Saturn V (1967) | Saturn IB (1965) | Titan IIIC (1965) | Atlas-IIA (1994) | Titan IVB (1985) | Shuttle (1988) | Atlas V (2004) | Falcon-9FT (многораз) | |

| Цена (M $) | 431 | 107 | 18 | 90 | 432 | 245 | 138 | 62 |

| Инфляция | 8 | 8 | 8 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | 1.4 | 1 |

| ПН на НОО (т) | 118 | 18 | 13 | 7.2 | 21,6 | 24 | 9 | 18 |

| Мегабаксов за тонну | 29 | 47,5 | 11 | 22,1 | 50 | 23,5 | 21.5 | 3,4 |

Как видно из таблицы, "дорогой" Шаттл в реальности возил даже дешевле современного ему Титана-4В с аналогичной полезной нагрузкой. Из носителей того периода Шаттл обходит по цене только Титан-3С, но он сильно уступает в ПН, а значит многие спутники на нем просто не вывести и придется либо платить дороже, либо не лететь вообще.

Прорывом стал Фалькон-9 "жулика Маска"(ТМ) запускающий в пересчете на тонну почти вчетверо дешевле Титана-3С, при том что везет больше. Шаттлу он уступает по ПН на НОО, вот только нужно обычно дальше НОО, а у Шаттла с этим было все плохо - ступень доразгона была только твердотопливная из-за чего на геопереходную вызлетало только 5 тонн против 5.5 у Фалькона-9 с возвратом.

Да, у российских ракет близкие расценки были давно. Но сравниваем зарплаты. И это 2019 год. Про нулевые, когда Протон и Морской Старт зажигали на рынке запусков, можно почитать и ужаснуться тут. Согласно этой таблице в 2018 у Союза цена (для своих) за тонну ПН идентична Фалькону, а на Протоне так даже и ниже - 2 миллиона против 3,4. Но опять смотрим зарплаты и видим что

работающие на "SpaceX" инженеры жалуются на низкие зарплаты: всего-то 94 тыс. долларов в год (520 тыс. рублей в месяц).

А вот ГКНПЦ им. Хруничева, который занимается разработкой и производством ракет-носителей, не стесняется выкладывать вакансии с подробным описанием. Оператор станков ЧПУ, производящих высокоточные детали, получает 80 000 – 130 000 тыс. рублей, токарь-универсал 60 000 – 90 000 рублей, а заместитель начальника цеха по производству, на котором будет лежать ответственность за изготовленную продукцию – 60 000 рублей.

Маск платит своим работникам как минимум в 5 раз больше. В космической технике практически вся стоимость создается на производстве - металл стоит копейки по сравнению с ценой запуска (тем более что Роскосмос использует АМг6). Итого при условии равных зарплат себестоимость Протона уедет к Титану-3С. Собственно в самом Роскосмосе понимают что так жить нельзя и пытаются сменить ракетный парк на чего-нибудь поновее. В том числе, ужос-ужос, многоразовое.

Почему "революции цен" не случилось раньше? Ответ дает вот этот документ от FAA. Согласно ему доходы от аэрокосмической деятельности во всем мире в 2017 году составили 345 миллиарда долларов. Из которых на запуски было потрачено, тадам, 5.5 миллиардов. Т.е. и ученым и операторам спутниковой связи на цену вывода до определенного предела плевать. Конечно менеджеру по закупкам выпишут премию за то что купил запуск по-дешевле. Но вот значимо увеличить число запусков благодаря приходу нового носителя не получится - под них просто не будет полезной нагрузки, а если и будет то не будет наземных терминалов доступа. А значит директор ракетного завода борющийся за снижение себестоимости вывода снижает свои обороты ибо число заказов увеличится только если удастся уронить совсем уж низко.

Но порочный круг "чем дешевле делаю - тем меньше получаю" перестает работать как только на рынке запусков появляется конкуренция причем не формальная. Тогда заказы перетекают от того кто предлагает дороже к тому кто предлагает дешевле. Но рынок запусков во-первых поделен на "зоны влияния" - на иностранной ракете полетят только коммерсанты или японцы-индусы-китайцы и то не очень охотно. Ученые и военные из ЕС-РФ-США будут до последнего жевать свой национальный кактус. Исключение - изначально международные проекты вроде "Экзомарса" И при этом только США имеет конкуренцию на внутреннем рынке запусков между ULA и SpaceX. В России ЦиХ и Самара возят каждая в своем диапазоне нагрузок, в ЕС, Китае, Японии и Индии всего один вариант.

С другой стороны, цену мог бы снизить гарантированный крупномасштабный заказ при условии снижения цены за тонну. С ростом серийности себестоимость падает даже за счет простого эффекта масштаба, а общая прибыль при таком раскладе растет даже если придется снизить маржу с каждого отдельного запуска. Но такой заказ способна дать либо корпорация спутниковой связи задумавшая серьезно подвинуть конкурентов, либо государство. Первый вариант мы наблюдаем в лице опять-таки SpaceX и OneWeb. Причем первая совмещает производство спутников и их запуск в одном юрлице (привет ACME), и обгоняет конкурента на несколько корпусов - бетатестировнаие услуг связи идет с прошлого года, почти полторы тысячи спутников уже на орбите.

Для альтернативной истории ценна тема военного противостояния СССР и США (как вариант США и КНР) в космосе как драйвер его активного освоения. В реальности военные стали скорее тормозом ибо их спутники связи и разведки сами по себе стоили настолько дорого что оправдывали запуск хоть Шаттлом с Титаном-4. Чтобы появилась мотивация к снижению цены военные должны быть заинтересованы в выведении как можно большего количества дешевого груза: например топлива.

Пределы снижения

Коньюктура рынка побуждающая к снижению цен - необходимое условие их снижения, не недостаточное. Может быть есть некий нижний предел цены к которому мы уже подошли? И вообще как именно снижается себестоимость товара или услуги?

Пусть у нас есть некая корпорация КосмосЪ которая осуществляет полный цикл от производства до запуска и занимается только производством и запусками. У нее есть расходы в 1 миллиард долларов в год и за тот же год она запускает 10 ракет. Естесвтенным образом получаем себестоимость запуска в 100 миллионов. Чтобы стало стоить дешевле можно найти и уволить всех дармоедов занимающихся ИБД и таким образом снизить издержки. Либо увеличить производственные мощности таким образом чтобы издержки росли медленнее прироста производительности. Первый путь опасен и не всегда возможен. В отличие от второго.

Производство ракеты и ее запуск - многостадийный процесс. И значит можно применить конвеерный метод (что и делается)

Фальконы

Союзы. На 1:24 видна конвеерность

Разбиваем производство на как можно большее количество этапов и на каждом этапе не ждем когда изделие серийный номер N уедет на старт а принимаемся за N+1 как только передали N дальше по цепочке. Но тут есть проблемы:

1. Операции занимают разное время и не все их можно разбить на части. Лечится распараллеливанием слишком длинных неразбиваемых операций - ставим несколько станков для нее.

2. Если не будет заказа на дополнительную продукцию - расходы на расширение производства войдут в себестоимость запусков при текущем количестве.

3. С точки зрения рабочих увеличение темпа производства есть увеличение нормы выработки за которое они ожидают повышения зарплаты.

Проблема 2 относится уже к конъюнктуре рынка, а не организации производства, проблемы 1 и 3 решаемы. При разбиении техпроцесса уменьшаются требования к рабочим и можно нанять людей с обычного автоконвеера, либо вообще поставить роботов. Кстати, переход на роботов может быть невыгоден при малых сериях и выгоден при больших - цена робота делится на количество продукта.

Но поскольку нас интересует цена запуска, а не ракеты, есть вариант не увеличивать производство ступеней а использовать их повторно. Так мы из цикла производство-транспортировка-запуск выкидываем сразу производство и транспортировку. Предстартовая проверка ступени, которой так любят пугать псевдопатриоты, производится и с новой ступенью ибо всегда есть вероятность брака на производстве. Кроме того, если ступень ракеты садилась на свои же двигатели - нет смысла проводить их повторную предстартовую проверку. Ибо двигатели только что успешно отработали посадив ступень.

В следующем запуске Старлинк-8, который был вчера (запускали другую ступень) СпейсХ впервые отказались от "прожига" перед стартом. Это когда ракету за 2-3 дня до запуска жестко крепят на пусковом столе и на 3-5 секунд включают двигатели чтобы проверить их работу.

А ведь еще пару лет назад для этого ступень таскали после полета через пол-Америки из Флориды в Техас на испытательный стенд. Потом перестроили старт, стали прожигать прямо на космодроме, а теперь и вовсе отказались (по крайней мере для уже летавших ступеней и при запуске Старлинков "для себя").

В случае полностью-многоразовой ракетной системы есть только один физический предел снижения цены - цена на топливо:

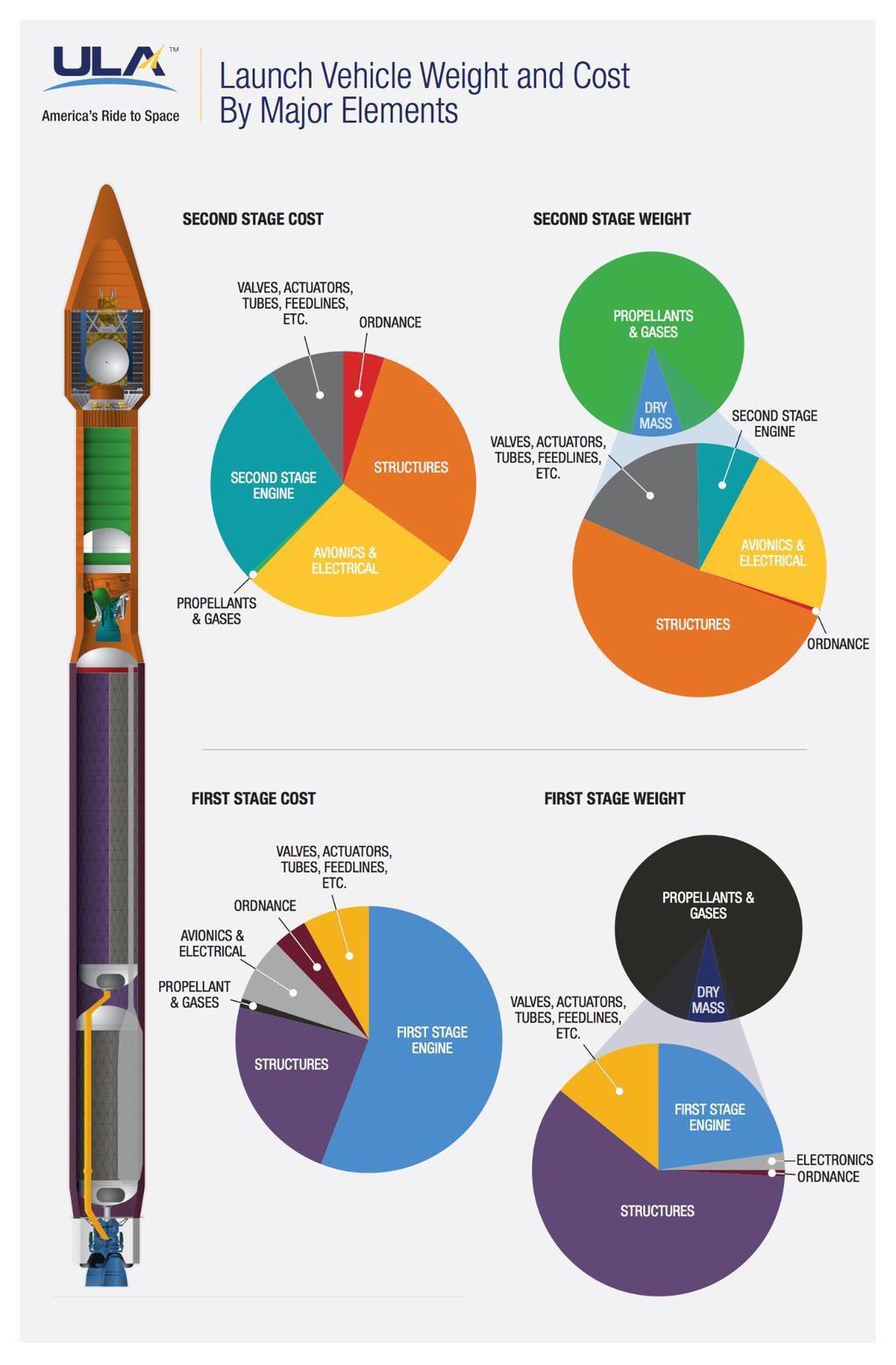

Как видно из диаграммы, даже десятикратное превышение этого предела меняет многое. Да вообще все меняет. Стоимость метан-кислородного топлива порядка 100 долларов за тонну, разрабатывающаяся сейчас полностью-многоразовая система Старшип тратит 50 тонн топлива на 1 тонну полезной нагрузки итого 5 тысяч долларов на топливо за вывод одной тонны. Даже если графа "прочие расходы" будет в 10 раз больше расходов на горючее - это 50 тысяч против минимум 2-3 миллионов сейчас.

Правильно-спроектированный ракетный двигатель, как ни странно, может работать очень долго:

The J-2 did even better, with a test engine running for 103 starts and 6.5 hours, without overhaul.

"We never wore out an engine of the J-2 type," recalls Rocketdyne's Paul Castenholz, who managed its development. "We could run it repeatedly; there was no erosion of the chamber, no damage to the turbine blades. If you looked at a J-2 after a hot firing, you would not see any difference from before that firing. The injectors always looked new; there was no erosion or corrosion on the injectors. We had extensive numbers of tests on individual engines," which demonstrated their reliability. 6

103 запуска, 6.5 часов работы и ни каких следов разрушения и это еще в 60е у двигателя от которого ни кто и не требовал быть многоразовым. Почему так происходит если температура газа в камере сгорания ~4 тыс градусов? Потому что это температура газа. Двигатель выдерживает такое не потому что медленно плавится, как видимо до сих пор думают отдельные личности, а потому что быстро и эффективно охлаждается топливом. Несущая конструкция двигателя всегда холодная - ее защищает охлаждающая рубашка по которой быстро течет топливо. У ряда двигателей сама рубашка защищена от непосредственного контакта с горячим газом при помощи завесного охлаждения - между газом и стенкой пропускают холодное топливо.

Многие слышали об "усталости металла". Вот уже гораздо меньше людей знает что эта самая усталость описывается вот такой кривой:

По вертикали - нагрузка в фунтах на квадратный дюйм (лень было искать в метрической системе), по горизонтали - количество циклов до разрушения. Как видно из графика, снижение нагрузки на десятки процентов приводит к увеличению срока эксплуатации в десятки раз. Кроме того, у стали виден предел выносливости после которого усталости уже и нет - горизонтальный участок графика. Считается что предел выносливости стали составляет половину от разрушающего напряжения. Таким образом стальная деталь измеренная для графика разрушится не от усталости, при 60 ksi. Но ни один нормальный инженер не будет проектировать изделие впритык по прочности, а при 45 ksi (запас 25 %) имеем выносливость в 20 тыс рабочих циклов - вполне авиационную.