Исторические портреты. Часть 2

Автор: Татьяна БуглакВторая, заключительная часть портретной галереи. Первый пост вот здесь.

Павел Петрович Бакунин

Потомок знаменитейших родов страны – Бакуниных и Татищевых, родственник президента Академии наук княгини Дашковой, Павел Бакунин получил блестящее образоваание, в том числе в Эдинбургском университете, был литератором, чиновником и придворным. И уже в возрасте 28 лет стал директором Академии наук. Но это не принесло ему нчего, кроме проблем. Молодой, активный и, насколько можно судить, въедливый, он постоянно спорил с академиками, дело доходило до того, что он на заседаниях рвал поданные ему постановления. Требовал объяснения, чем именно занимаются академики, настаивал на ревизии и приведении в порядок музея. Недовольны были все – и привыкшие к почтительному отношению пожилые академики, и сам Бакунин. Кто прав, кто виноват, трудно уже понять. Но один скандал стоит упомянуть. В 1796 году он поднял вопрос, почему о сих пор не собран невероятно дорогой прибор – большой стенной квадрант, купленный ещё в 1751(!) году, то есть практически за полвека до этого. Академики ответили, что нет специалистов, которые могли бы собрать уникальный прибор. Было бы интересно послушать, что именно он сказал тогда академикам.

Все эти скандалы привели к тому, что Бакунин написал прошение об отставке. И в 1801 году вернулся на службу в Коллегию иностранных дел. В 1802 году в возрасте 36 лет был назначен посланником в Англию. Умер он через три года, в 1805, не дожив и до сорока лет.

Павел Петрович Бакунин. 1790-е годы

Петер Симон Па́ллас

Сегодня, когда наука развивается в геометрической прогрессии, а Земля можно облететь за считанные часы, имя Палласа почти забыто. Однако во второй половине XVIII этот человек считался одним из крупнейших учёных своего времени. Бииология, астрономия, этнография, геология, палеонтология, экономическая и физическая география – это только часть списка наук, в которых он оставил свой заметный след.

Паллас приехал в Россию в 1766 году, в возрасте 25 лет, уже известным учёным. В 1868–1774 годах он руководит экспедицией, пересёкшей империю с запада на восток, из Петербурга через южные губернии, Урал, Западную Сибирь до Даурии. Всего экспедиция преодолела почти 30 тысяч километров, из них больше 22 тысяч – отряд самого Палласа. Собранные тогда материалы по географии, биологии, геологии, этнографии уникальны до сих пор.

В дальнейшем Паллас преподавал (в том числе некоторое время был одним из наставников цесаревичей Александра и Константина), несмотря на то, что подорвал здоровье ещё в первой экспедиции, он объездил все южные губернии России, был членом Петербургской, Лондонской и Парижской академий наук. Он одним из первых начал высказывать предположения об эволюции видов. И он же одним из первых описал метеоритное железо – «палласово», как его тогда называли.

Прожив бо́льшую часть жизни в России, умер он в Бердине в 1811 году, куда приехал наблюдать за подготовкой иллюстраций к своей монографии.

В 1802 году ему был 61 год.

Петер Симон Паллас

Иван Петрович Салтыков

Генерал-фельдмаршал, московский главнокомандующий, один из богатейших людей своего времени, настоящий барин и сибарит, любитель женщин и псовой охоты (в имении Марьино до сих пор стоят два огромных флигеля, построенные по приказу Салтыкова для содержания сотен собак). Был ли он великим военным – вряд ли. Был ли он храбрым – несомненно. А ещё он любил быть маленьким царьком в своих владениях, царьком по представлениям роскошного XVIII века. Балы, званые обеды и просто обеды (каждый день у него накрывали стол на 60 человек), празднества.

Такой же была и его супруга Дарья Петровна. Умерла она в конце 1802 года. Салтыков так и не оправился от её смерти, ушёл в отставку и умер в 1804 году.

Стоит сказать ещё одно. Салтыков был дальним родственником всем известной Салтычихи. И да, в 1802 году ему было 72 года.

Иван Петрович Салтыков. Портрет конца XVIII века

Анна Петровна Салтыкова, портрет рубежа XVIII–XIX вв.

Анна Петровна Салтыкова, портрет рубежа XVIII–XIX вв.

Филипп Филиппович Вигель

Довольно странно, что Деми́ поразилась встрече с Вигелем, ведь ему в 1802 году было всего 16 лет и приехал он к Салтыковым не сам, а со своим дядей Сергеем Голицыным. Но вот так иногда бывает: от общения с императором только тяготишься, а увидев мало кому теперь знакомого человека, да к тому же почти подростка, вдруг понимаешь, где оказался.

Вигель оставил нет только семь томов «Записок», но и огромную коллекцию гравюр и литографий.

Филипп Филиппович Вигель

Филипп Филиппович Вигель

Николай Михайлович Карамзин

Представлять Карамзина, думаю, никому не нужно. Стоит только сказать, что в 1802 году ему было 35 лет и он постепенно отходил от художественной литературы и пьес (да, пьесу «Только для Марфино» он написал в подарок Салтыкову) и всё больше занимался историей России. Именно благодаря этому он и станет впоследствии первым и единственным официальным историографом России.

Николай Михайлович Карамзин. Портрет работы Тропинина. 1818 год

Василий Львович Пушкин

Его тоже представлять нет необходимости. Дядя «Александра Сергеевича Пушкина, поэт. В 1802 году ему тоже было 35 лет. Со службы он уже ушёл, посвятив себя литературе и путешествиям. Пройдёт несколько лет, и он станет первым наставником главного поэта России.

Василий Львович Пушкин. Портрет 1820-х годов

Александр Николаевич Радищев

Раньше книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» проходили в школе, классе, если не ошибаюсь, восьмом (когда была десятилетка). И совсем не просто так. Теперь же приходится рассказывать об этом человеке подробно. Радищев получил очень хорошее по тем временам образование, четыре года провёл в Пажеском корпусе, а значит, присутствовал на дворцовых празднествах и церемониалах в первые годы правления Екатерины. Потом были годы учёбы в Германии, государственная служба, на которой молодой чиновник к тридцати годам дослужился до начальника Петербуржской таможни. Единственным тяжёлым событием в эти годы была смерть первой жены. Но остались дети, за которыми помогала ухаживать младшая сестра жены.

Но не все люди стремятся к власти, не все целью жизни делают карьеру. Есть те, кто готов пожертвовать собой ради своих представлений о чести и правде. В 1890 году, в возрасте сорока лет, Радищев в типографии, оборудованной в собственном доме, печатает своё «Путешествие». Литературные достоинства книги не были очень высоки. Но вот содержание! Перечень преступлений помещиков, военных, чиновников, придворных против своего же народа оказались важнее литературных красот. Настолько важнее, что Радищева… приговорили к смертной казни. Екатерина назвала его «бунтовщиком похлеще Пугачёва». Казнь заменили десятилетней каторгой в Илимском остроге Иркутской губернии, и Радищев. Это сейчас кто-то пожмёт плечами. А представьте, что такое было в конце XVIII века просто пересечь всю страну с запада на восток! Месяцы дороги были пыткой и для свободного человека. Нет, пешком Радищев туда не шёл – слишком важный преступник. Таких везли в кибитке под постоянным надзором фельдъегерей и солдат.

Многие помнят истории жён декабристов. Только первыми были не они. И в XVIII веке женщины бросали спокойную, благополучную, а то и роскошную жизнь, чтобы находиться рядом с родными людьми. Так поступила и сестра покойной жены Радищева, не только последовавшая за ним в Илимск, но и ставшая его второй женой и родившая ему нескольких детей.

Каторга была заменена ссылкой только через шесть лет, когда на престол взошёл Павел. Радищеву позволили жить в Тобольске – довольно крупном и цивилизованном городе. До которого ещё нужно было добраться. И ещё четыре года, потеря второй жены забота о маленьких детях.

Вернулся Радищев в Петербург только в 1801 году, когда молодой Александр, увлечённый идеями реформ и изменения всего общества, стал собирать вокруг себя таких же увлечённых людей. Помог тогда Радищеву его старинный друг, граф Воронцов, который и взял его в Комиссию по составлению законов.

Начинался сентябрь 1802 года. Радищеву было уже 53 года, он, работавший в Комиссии, чувствовал, что всё это напрасно – молодой император только играл в реформы, у него не было реальной власти и силы воли, чтобы всё изменить.

12 (24) сентября 1802 года Радищев, вернувшись домой после работы в Комиссии, выпил стакан царской водки, которая, как всем известно, не водка и сильнейшая кислота. По одной версии, принятой в настоящее время, считается, что он ошибся, перепутав её с водой (сын Радищева говорил, что как раз хотел растворить в водке старое золотное шитьё – обычная вещь в то время). По другой – покончил с собой от понимания бесполезности своей работы. Думается, что всё-таки ближе к истине первая версия: царская водка имеет слишком сильный запах, чтобы случайно спутать её с водой. Но так как самоубийц нельзя было отпевать и хоронить на кладбищах, близкие сказали врачу и священнику о случайной ошибке. Похоронен был Радищев 13 сентября 1802 года в возрасте 53 лет. А его книга, какое-то время тайно ходившая в списках, была надолго забыта. Правда, одну попытку вернуть её из забвения предпринял в 1830-х годах Пушкин, но статью его не напечатали, а начатые как ответ-спор с Радищевым заметки «Путешествие из Москвы в Петербург» так и остались неоконченными. Вернулась книга из забвения только в 1858 году, и то напечатана за границей. В России же её стали печатать только после революции.

Литературное творчество часто не связано с реальной жизнью писателя, высказывающиеся в книгах идей, бывает, противоречат поступкам автор. И тем больше уважения к тем, кто пишет не для славы, не для богатства, а говорит о том, о чём не может молчать, подчас расплачиваясь за это собственной жизнь. Ну а литературный талант... Думаю, в этом случае не стоит судить человека, писавшего не особенно красиво, но честно. Он своей жизнью заслужил уважение к книге.

Александр Николаевич Радищев. Портрет конца 1780-х годов

Александр Николаевич Радищев. Портрет конца 1780-х годов

Александр Романович Воронцов

Родной брат Екатерины Дашковой, и этим многое сказано. Дипломат, политик, англоман, как и вся его семья. Ратовал за союз с Англией против Франции. В 1803 году ему был уже 61 год, но он, как ни странно, вошёл в состав негласного комитета при императоре Александре и назначен главой Комиссии по составлению законов, и работал в ней вместе с Радищевым, которому помогал и во время каторги и ссылки.

Воронцов очень повлиял на то, что в 1803 году Александр порвал дипломатические отношения с Францией и взял курс на сближение с Англией и Австрией. Увидеть результаты своей политики – разгром под Аустерлицем и Тильзитский мир – он уже не мог, потому что умер в 1805 году.

Александр Романович Воронцов. Портрет работы Левицкого. Конец XVIII в.

Гавриил Романович дДержавин

Это имя известно всем, но в основном по пушкинскому «Старик Державин нас заметил». И все привыкли представлять его оторванным от реальной жизни пиитом, дряхлым старцем, писавшем оды. На самом делё всё совершенно не так. В молодости Державин как солдат Преображенского полка, участвовал в перевороте, в резльтате которого на трон взошла Екатерина. Потом участвовал в подавлении восстния Пугачёва и более того, вёл всё делопроизводство, составлял списки мятежников. И, разумеется, участвовал в боевых действиях. Потом перешёл на гражданскую службу, в 1780-х руководил Олонецким наместничеством и объездил его на лошадях, составив и карты, и описания. Очень интересно было читать, как он добирался летом до Кеми (туде летом даже местные жители обычно не рисковали ездить по бездорожью), а потом искал по округе хотя бы одного священника, чтобы подтвердить, что в городе он был и поручение выполнил. В округе на десятки, если не сотни вёрст не было ни одного грамотного человека. Основал в Петрозаводске и первую казённую больницу, и первое народное училище. Потом руководил Тамбовским наместничеством, где создавал училища, типографию, наладил выпуск первой провинциальной газеты.

В конце правления Екатерины Державин успел побывать президентом Коммерц-коллегии, старался развивать внешнюю торговлю. А в 1802–1803 годах (ему в это время было уже 60) был министром юстиции. Вот такой вот «старик Державин».

Гавриил Романович Державин. Портрет кисти Боровиковского. 1795 год.

Баронет Джон Борлэз Уоррен

Баронет, контр-адмирал, участвовавший в морских сражениях с французским флотом (только в 1796 году он захватил и потопил 220 французских судов), он был назначен специальным посланником в Санкт-Петербург. Особо выдающегося в этой мисси он не совершил, однако именно во время его нахождения в Петербурге произошёл поворот русской политики в сторону союза с Англией. Отозван из России в 1804 году. В 1802 году ему было 50 лет.

Джон Борлэз Уоррен

Габриэль Мари д’Эдувиль

Французский дипломат, дивизионный генерал, главнокомандующий в Вандее в 1799 году, д’Эдувиль не был особо выдающимся политиком, однако и незаметным назвать его нельзя. Он приехал в Россию в 1801 году и в первое время его миссия была вполне успешной. Но к 1804 году Александр уже был более заинтересован в союзе с Англией, к тому же произошёл международный скандал с похищением и казнью герцога Энгиенского, и д’Эдувилю пришлось спешно покинуть Россию. В 1802 году ему было 47 лет.

Габриэль Мари д'Эдувиль

Габриэль Мари д'Эдувиль

Остальные

На этом, увы, портретная галерея заканчивается. Дальше мне остаётся сказать всего несколько слов о тех, внешность которых не сохранили кисть или резец художников и граверов.

Князь Баратаев.

В 1720-х годах в Россию приехал грузинский князь Мельхиседек Бараташвили, которого в России стали звать Михаилом Баратаевым. О роде этом мало что известно. Сыновья Михаила были кто симбирским, кто уфимским или казанским губернатором или наместником. Один из сыновей погиб в Саратове во время Пугачёвского восстания. Род баратаевых и в середине XIX века жил в основном в Казанской губернии, где у потомков Михаила Баратаева были не особо большие имения. Кем был князь Баратаев в «Масках»? Судя по всему, сыном старшего сына Михаила Баратаева, родившегося в 1734 году. Тогда князю Баратаеву должно было быть около 40 лет.

Иван Яковлевич Унковский.

О нём почти ничего неизвестно. Был он старшим братом Семёна Яковлевича Унковского – соратника Михаила Петровича Лазарева, отца адмирала Ивана Семёновича Унковскогои первого директора Московского дворянского института. Сам Иван Яковлевич выпустился из Морского кадетского корпуса в 1801 году в чине мичмана, то есть было ему тогда лет 18, и он уже имел офицерское звание. Служил на кораблях Балтийского флота и погиб в 1808 году во время русско-шведской войны. Разумеется, это сведения нашей истории. В основном об Иване Яковлевиче известно из «Записок моряка» его брата Семёна Яковлевича Унковского, да и там всего несколько строк.

Владимир Иванович Белозеров.

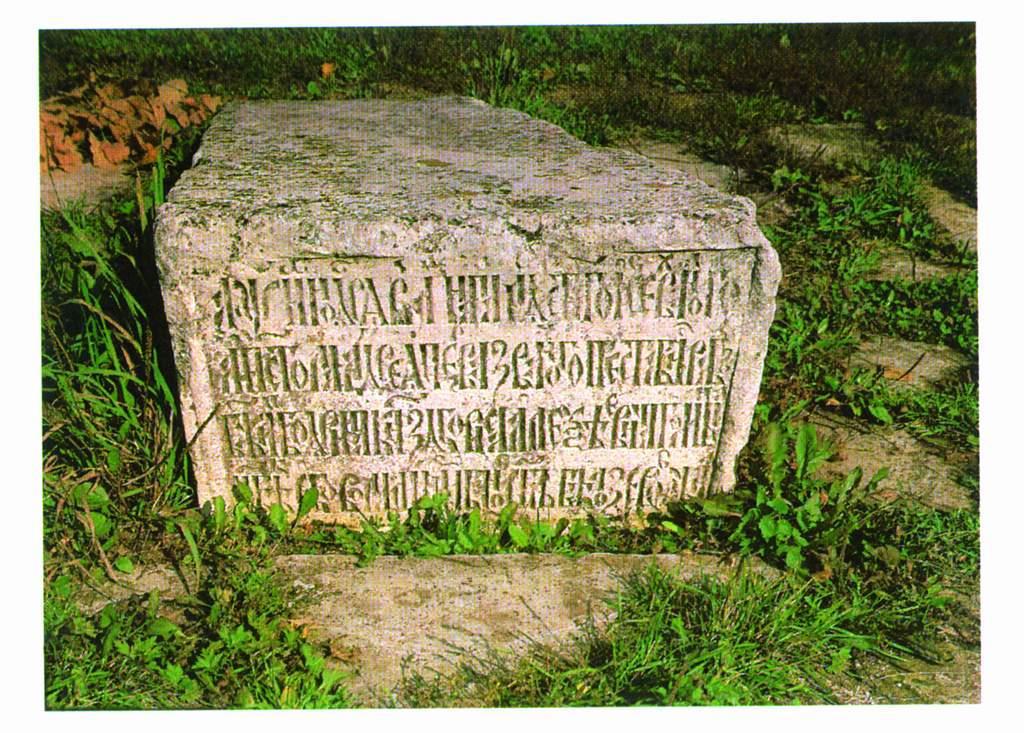

Этот человек жил не в начала XIX, а в начале XVIII века. Был он крепостным архитектором князя Бориса Алексеевича Голицына, воспитателя и одного из сподвижников Петра Первого. В 1707–1708 годах князь Голицын захотел построить в своей усадьбе новую увменную церковь. И его крепостной архитектор Владимир Белозеров построил её. Но… не угодил своему хозяину. За это европейски образованный князь приказал сечь 59-летнего человека плетьми. Ведь раб не угодил своему господину, а значит, должен быть наказан. Сердце старого архитектора не выдержало. Впрочем, ему повезло – сохранились и его имя, и могила. А тысячи других, тех, кто строил и украшал усадьбы и дворцы, ушли в забвение безымянными.

Усадьба потом несколько раз меняла владельцев, а церковь ней стоит до сих пор. И рядом с ней в траве прячется надгробная плита. Вот так могила выглядит теперь (фото взято отсюда).

И вот ещё, уже отсюда

Госпожа Людвиг.

Из записок Н.И. Греча:

«Статский советник, барон Иван Христофорович Людвиг, президент Юстиц-коллегии лифляндских и эстляндских дел, был человек добрый, умный и почтенный, но большой колпак и флегма. Жена ею, Софья Ивановна, урожденная Буше, - женщина умная, ласковая и большая кокетка. У них было пятеро сыновей (Петр, Карл, Яков, Александр и Алексей), из коих в то время старшему было семнадцать лет, а младшему год, и четырнадцатилетняя дочь Александра Ивановна… (Баронесса) … как было слышно, не отвергала ничьею фимиама: говорили даже, что только старший сын был действительно сын ее мужа, а у остальных были разные отцы, которых называли по именам».

Александр Иванович Порю́с-Визапу́р.

Князь, потомок раджей Биджапура, во время политического переворота вместе с воспитателем бежал в Европу, где был крещён в католичество и получил фамилию Порюс-Визапур. Приехал в Россию подростком в конце правления Екатерины II. Считался большим оригиналом, вызывал сплетни и скандалы. Ценитель музыки и театра. При всей эпатажности крайне болезненно относился к вопросам дворянской чести и выступал даже против приказов императора Павла, нарядившись вместо требуемой прусской формы в такую гротескную, что напоминал шута, за что довольно долгое время просидел на гауптвахте. Не сохранилось ни одного портрета этого странного человека, есть только описания: был он невысок, тонконог и при этом полный, смуглый, с высоким визгливым голосом. К сожалению, род его угас – оба его сына не оставили потомства. Но в 1802 году он был молод, весел и собирал всякие анекдоты. В 1803 году в Петербурге вышла на французском языке его книга «Петербургские зарисовки». Вот бы её почитать!

Княгиня Усманская.

Осколок старого мира, давно исчезнувшего к началу XIX века, одна из тех, кого уважительно называли «прародительницами», хотя детей у неё никогда не было. Была она потомком одного из древних княжеских родов и вышла замуж не по любви, а чтобы не уронить своё имя: «Больше всего княгиня тщеславилась тем, что ни один из членов почтенного рода князей Усманских не запятнал себя неравным браком, и с гордостью рассказывала, что она в семнадцать лет, будучи влюблена в прекрасного молодого человека, пожертвовала всем — и, единственная наследница одной отрасли своего рода, вышла за шестидесятилетнего старика, последнего потомка другой славной отрасли князей Усманских. "Я терпеть не могла князя, — говорила она родным, близким знакомым и наконец приживалкам, — но, если бывало вспомню, что с ним угасает слава нашего рода, невольно чувствовала к нему уважение". … "Велика важность, — говорила она, — что тот спас армию, этот зажег неприятельские корабли, тот прогнал татар; это, батюшка, все заслуги, кто и говорит: да Усманские, почитай, при Андрее Боголюбском были князьми, да не простыми, а удельными"».

Оставшись бездетной, она всю жизнь держала при себе воспитанниц и приживалок. И считалась доброй старушкой, любящей этих самых воспитанниц. Но и тогда эта любовь уже начинала вызывать вопросы у молодого поколения:

«Княгиня Усманская слыла, однако же, доброй женщиной. И в самом деле, у нее было доброе сердце, только доброта эта проявлялась иногда в очень странных формах, и ни одно благодеяние ее не обходилось без долгих наставлений и обычного заключения, что люди за добро обыкновенно платят неблагодарностью.

А между тем дом ее был наполнен приживалками и множеством воспитанниц, из которых большая часть оставалась в девушках, потому что, по мнению княгини, не встречались приличные партии, а выдавать воспитанницу за кого-нибудь старушка не хотела; приданое же назначала самое ничтожное». (Чужбинский А. Очерки прошлого. Город Смуров // Заря. 1871. № 6. С. 236-239. Цитата по: Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры: Этикет. М.,2007. Глава IV).

Ну а рода Томиловых, Павловичей, Шильдкнехтов и Будбергов такие незначительные, что о них есть только несколько строк в Сведениях о помещичьих имениях, собиравшихся перед отменой крепостного права. Все эти дворянские семьи жили в Петербургской и соседних с ней северо-западных губерниях.

Ну и напоследок изображение императора Александра в коляске, управляемой постоянным кучером императора Байковым. Это уж точно не «бентли».

Вот такими были люди, с которыми работали и общались Деми и Лант во втором томе «Масок трёх эпох».

С завтрашнего дня я временноухожу с сайта. После возвращения посты о XIX веке будут продолжены.