Немного о топонимике? Лекция 1. Особенности Раменского топонимики

Автор: Эдуард СеменовСов.секретно

Лектор: Волхова В.М.

Доктор м.н. Волхв высшей категории

Расшифровка аудиозаписи. Орфография сохранена. Запись и расшифровку делал курсант 1-о курса ЦПИНП Семенов Э.Е.

Темой моей лекции сегодня будут названия населенных пунктов в Раменском районе. Однако, прежде чем начать свой рассказ должна сделать небольшое вступление. Как я уже рассказывала, долгое время топонимика считалась вспомогательной исторической наукой, данные которые могли учитываться, а могли и не учитываться в научных трудах ученых — археологов и историков.

На мой взгляд это было в первую очередь связано с неумением использовать информацию, зашифрованную в названии (а это безусловно шифр, и если подобрать к нему ключ, то открывает кладезь исторической информации), а во вторую очередь с невозможностью обработки большого массива информации.

Сегодня с появлением компьютеров, электронных карт — эти проблемы остались позади. Нажатием кнопки можно получить доступ к огромному массиву географической, топонимической, гидрономической информации, а также к архивах и научным трудам и уже на основе сделать выводы, которые существенно расширяют наши знания об исторических событиях.

Теперь можно переходить и к названиям наших населенных пунктов.

Однако, чтобы понять смысл их, нужно сделать еще одно небольшое отступление, и просто напомнить, эти данные уже публиковались в сети и вы легко можете найти их.

По поводу названия — Москва.

Сегодня чаще всего информация о происхождении слова звучит примерно так. «Значение точно не установлено. Название, город, скорее всего, получил от реки». Стандартная формулировка, которая ничего не объясняет. Потому что напрашивается вопрос: А реку кто так назвал? И откуда пошло такое название?» Сегодня я для себя, к примеру, нашел ответ на этот вопрос.

К примеру, в исторической науке, уже ест смелые утверждения о том, что до 8-го века участок реки от Звенигорода до Коломны (Голутвы) назывался рекой Смородиной. Связано это с тем, что по берегам реки росла и до сих пор растет смородина. А также от слова «смерд», или «смердящая», дурно пахнущая или покрытая туманами. Туманы до сих пор являются фирменным знаком нашей местности.

Но имеет ли это под собой какую-то основу, и в первую очередь историческую?

Давайте вспомним, что Ключевский писал в своих труда о том, что центр России находится на юго-западе от Москвы, то есть в Раменье. Соответственно название Москва, появилась с приходом следующих владельцем этих территорий и могла читаться как «Мозг-ва» или «Мост-ва», то есть центральное место, или узкое место. А если вспомнить, что река Смородина часто упоминается в сочетание с Калиновым мостом, то вообще мифологизм можно приписать к конкретной местности. Соответственно — москва-река — центральная река, река контролирующая потоки. А что же тогда город Москва? А это крепость, которая контролирует территорию. Ее всегда ставили на более высоком месте, на выгодном с точки зрения военной науке.

Деревянный (из окружающего леса), а потом белокаменный (из мячковского камня),а потом глиняный (из гжельской глины) Кремль являлся и является форпостом и контрольной точкой над всей территорией вокруг в радиусе — более 1000 километров. В этом легко убедиться посмотрев на карту и приложив к ней линейку. От Москвы до Сочи, До Выборга, до Челябинска, до Бреста — приблизительно одно и тоже расстояние, где каждый из городов является местным ключ-городом в данной местности. Это было удачное в стратегическом плане место, которое собственно и выделило Москву, и в конечном итоге сделало его столицей огромного государство. Место, которое позволяло контролировать два наиболее выгодных, денежных торговых пути «из варяг в греки» и самое главное «из варяг в персы».

А что было до Москвы? Было ли что-то?

По моему мнению, да, было. Тут надо вспомнить Красные села Стефана Ивановича Кучки по реке, у которой, если кто обратит внимание не было названия. Само название села, говорит о том, что населенные пункты не имели крепостных стен, то есть были исключительные мирные, направленные в первую очередь на торговлю, сбор лесных даров, рыбную ловлю, разведение скота и изготовление изделий из бронзы. Как же назывались эти села? Куда они делись? А никуда, они и до сих пор стоят на своих места.

Именно на это указывают такие названия как: Рыболово, Кузнецово, Клищева (то есть клещи или клеш, развилка), Турабьево (где били тура на переправе, сравнить с Конобеево, где коня тоже били), Мячково (На самом деле — Мечково, то есть делали мечи), Бортниково (сбор меда), и конечно же Бронницы (изготовление брони, доспехов, в первую очередь - кольчуги).

Обратите внимание, все эти слова имеют славянские корни. Люди пришли с запада, «из ляхов». Предположительно следуя за стадами туров.

С севера в наши края возможно спасаясь от холодов ледника пришли финно-угры. Фино-угорские корни, также в нашей местности сохранились. Наиболее заметное это Вяльбе — сегодня Вялки. (остров по фино-угорски). При этом стоит обратить внимание, что это название расположено на северном берегу реки, и там же, но гораздо ближе к реке есть уже славянское - Островцы, а вот на южном уже — Остров. И все эти названия указывают нам на таяние ледниковых масс и связанных с этим перемещениях людских потоках. То есть имеют более древнее название. Относятся так сказать к первому кругу расселения людей. При этом все эти люди, славяне и фино-угры пришли сюда предположительно вслед за паявшим ледником и стадами туров, и других животных. И жили здесь исключительно мирно, повторюсь, предпочитая торговать, охотится, собирать ягоды, грибы, мед. А споры решать вчестных поединках в священных местах. Топонимы: Дубровая Роща, к примеру.

Другая часть топонимов указывает на места скопления большого войска: Редькино (Ратькино), Титаево (Китаево), Чулково (Чолково), Константиново (Конный стан), Становое. При этом она расположена на южном берегу реки, туда куда приходило войско и вставала станами, или делало остановки. Вместе с ними пришли в нашу местности и тюркизмы.

И пожалуй, самое заметное связанно со названием деревни Дурниха. Неужели в ней живут недалекие люди? Конечно нет, если знать, что корень «дур» на тюрском языке означает остановка. Отсюда «Чемодурово», «Дуристол», это город, который основал Святослав на границе с Византийской империей, а вот на границе Болгарии и Румынии есть таможенный пост, который называется «Дуран-Кулак», правда интересное название, если знать, что в Раменском районе рядом с деревней Дурниха, есть деревня Кулаково. Это на одном берегу реки, а на другом — Верея. Что такое «верея» ниже.

Куда же приходило войско? К Боровскому кургану, или к горе, возле которого есть Пирово озеро, и Красный перевозе, к которому с другой стороны от Москвы вела Балвановская дорога.

Тут важно обратить внимание на то, что же в нашей местности существует много топонимов со словом «Горки» (К примеру, территория, где сейчас расположено Раменское до села Новорождественно именовалась «Пустошь Гора»). Поселок Октябрьский — назывался Горки, и самые знаменитые Горки Ленинские (в Домодедовском районе) А это ни много-ни мало - братская могила. Не «курган» - место захоронения умершего естественной смертью, а именно — убитого. К примеру, так же наталкивает на различные мысли, такое название как гидроним «Хрипанька» и Хрипанское поле. Учитывая то, что слово «хрип» - от которого произошло это название, имеет одно из значений как «предсмертный стон».

Отдельное нужно сказать, к примеру от таком название, как «Константиново». Вроде бы если отвечать на вопрос: чье. То мы начинаем искать, что же за Констанин владел этим местом? И не найдем, потому что, скорее всего, название произошло от словосочетания «Конный стан». На это указывает большие конные хозяйства, которые и сегодня имеют место быть в этом районе.

Такая же интересная история с названием «Чулково». Сегодня многие историки выводят это название, от имени некоего боярина Чулка, который якобы владел этим местом. Однако, ни один документ, не указывает на этого владельца. Да и сам владелец весьма мифичен. А вот если заменить одну букву, «У» на «О». И на некоторых картах это село пишется именно так «Чолково», то сразу меняется и смысл появления в этом месте населенного пункта. Потому что «чолк» или «чолка», это передняя прядь волос у лошади. Когда ее отстригали и вешали на копье, то он становился «чолком» или флагом тысячного войска.

Чаще всего в слове менялось или убиралась одна буква и изменялся весь смысл слова: - Ратькино - сейчас Редькино (рать или редька) , Китаево — сейчас Титаево (кита, плетенная стена, окружающая войско или Тита), Тураево — осталось только тур.

К сожалению, в рамках короткого доклада я могу лишь обозначить особенности изменений названий в Раменском районе, и не могу рассказать все свои версии почему так происходило. По каждому названию можно написать отдельную книгу. Но приведу в качестве примера два названия.

Верея — самое просто. В том смысле, что его название не менялось никогда. И что удивительно это самое старое название, по моему мнению самый известный топоним. Он обозначает «первое сухое место после болота, место мимо которого не пройдешь, столб, на которой вешается ворота». То есть сразу указывает на то, что мы сегодня привыкли называть «таможней», «контрольной точкой». Учитывая, что это очень частое название, то легко проверить и сравнить к примеру с Вереей в Можайском районе.

Коломец — Колонец — Каменец. (Коло — вращение, место впадение реки, затем — камень — возили камень верх по течению, рядом Каменнное Тяжино)

Мячково — Мечково. Тут произошла смена одной буквы «Е» на «Я». Также как и в названии «Яганово — Еганово». В результате сегодня истории пытаются, найти в этом слове «мякина», мячики и что-то мягкое. Хотя если мы посмотрим на исторические события, то легко вспомним, как во времена Петра Первого рядом, в Малаховке некий иностранный предприниматель легко организовал производство палашей для нужд молодой российской армии. То есть он смог собрать мастеровых. Палаш — это тот же меч. И только демпинговая политика Демидовых, не позволила развиться этому производству, хотя ЭМЗ в Малаховке существует до сих пор.

А вот Яганово, откуда такое название? Если подумать, то Яганово, это дом бабы Яги, (в славянской мифологии мудрая прорицательницы), рядом Дом Деда (Домодедово). Кто же эти люди? Сегодня все это кажется бессмысленным, но если вспомнить, что практически все эти земли входили не в Бронницкий уезд, а в Никитский уезд с центром в городе Никитск, ныне село Колычево. А Колычевы были одним из основных конкурентов Романовых, если не на престол, но за контроль над нашей территорией, то история видится и играет уже совершенно иными красками. Род Колычевы ведет свое начало также как и Романовы от Ивана Кобылы. Из Колычевых происходит московский митрополит Филипп (Колычев), убитый Малютой Скуратовым и причисленный к лику святых.

Могу отдельно рассказывать о каждом названии и его трансформации, которая как ничто другое лучше, демонстрирует развитие товарно-денежных, а затем общественно-политических отношений на нашей территории. К примеру, только вскольз.

Малаховка - ранее называлась Ворово-Змеево. Не в этом ли месте выезжал змей Горыныч на битву на Калиновом мосту?

А река Кобылья голова, что протекает в Жилино, уникальный топоним. Более, практически не встречается. Не в этом ли месте Вещий Олег оставил своего коня волхвам, а затем наступил на череп?

Есть у нас и арийский названия. Деревня Апариха (ныне улица Апарихская в поселке Быково), Апара (Опара) — поднимающаяся сдоба и богиня рассвета в индийской мифологии.

Здесь места для фантазий и исследований еще много.

Но в рамках доклада хочу обратить внимание на следующее.

Надо знать и учитывать, что названия населенных пунктов в нашей местности (сегодня Ленинский район) менялись не один раз. К примеру, самый показательный случай: Поселок Володарского, сегодня именуется в честь политического деятеля времен октябрьской революции и событий 1917 года, как и многие другие названия: Кратово, Жуковский. Но мало кто знает, что Володарский - менял свое название четыре раза. И каждый раз назывался по новому храму: Казанское или Богородское, или к отдному из руководителей страны, отвечая на вопрос: чье? - Сталино. А первое его название уже не помнит никто, хотя оно встречается на древних картах-схемах — Ладыгино, что с одной стороны также отвечает на вопрос: чье село? Тогда интересно, а кто же такой — Ладыгин, или намекает на — место, куда заходили ладьи на стоянку, разгрузку и погрузку перед порогами, которые до сих пор существует сразу за Красным перевозом. Или другой пример — сегодня это поселок Октябрьский— а на старых картах — это место упоминается как Горки. А станция Юбилейная (названная так в честь 300-летия Романовых на престоле)— сегодня называется Кратово, в честь первого комиссара Ленинской железной дороги. Что характерно, сведения об этом человеке умещаются в один абзац. И не возможно найти даже его фотографии.

Пытаюсь донести свою мысль.

Сначала было слово, и это слово — гидроним, названия рек. Важно понимать, что даже сегодня с наличием карт и интернета, названия могут кочевать по территории. Характерный пример для этого река Быковка и Пехорка. До сих пор в официальных сообщения МЧС в городе Жуковский их путают. (Пишут, что река Пехорка протекает вдоль улицы Федотова. Формально это так. Так как Быковка это второе искусственное русло реки Пехорка, а в реальности сеть озер с двойным и даже тройным названием: Баклан, Гусятниково, Быковка). Затем появляются топонимы, которые имеют отношения к местам, где селились люди, они назывались либо по часто повторяющемуся явлению (Сельцо, Остров, Верея) , затем к тому, чем занимались люди, (Кузнецово, Бронницы, Рыбаки), потом к владельцам, (Быково-Марьино) или к известным личностям (Жуковский, Володарский).

Вот такой порядок для будущих исследователей я хотел бы предложить. Тогда получается истинная историческая картина развития территорий. Она, кстати, универсальна и подходит для любых территорий.

При этом надо сказать, что разные легенды об одиночных случаях, (Типа Ожерелье — появилось потому, что Екатерина здесь обронила украшение) не имеют никакого отношения к истории. Вообще единичный случай, не может стать поводом для названия. Только многократно повторенное слово и понятное всем слово может стать основой гидронима или топонима.

Немного о загадках. До сих пор не могу найти код к топониму:

Какузево. Встречал упоминание, что так называется место, где находился в уединение в пещере Иоанн Златоуст, это примерно, где-то в Турции. Возможно, название снова указывает на пустыню и безмолвие, которое часто видели проходящие мимо путники. Но это пока лишь догадки, которые имеют под собой слишком мало доказательной базы.

Пожалуй, самое загадочное название Раменского района, которые сейчас присутствует только на картах.

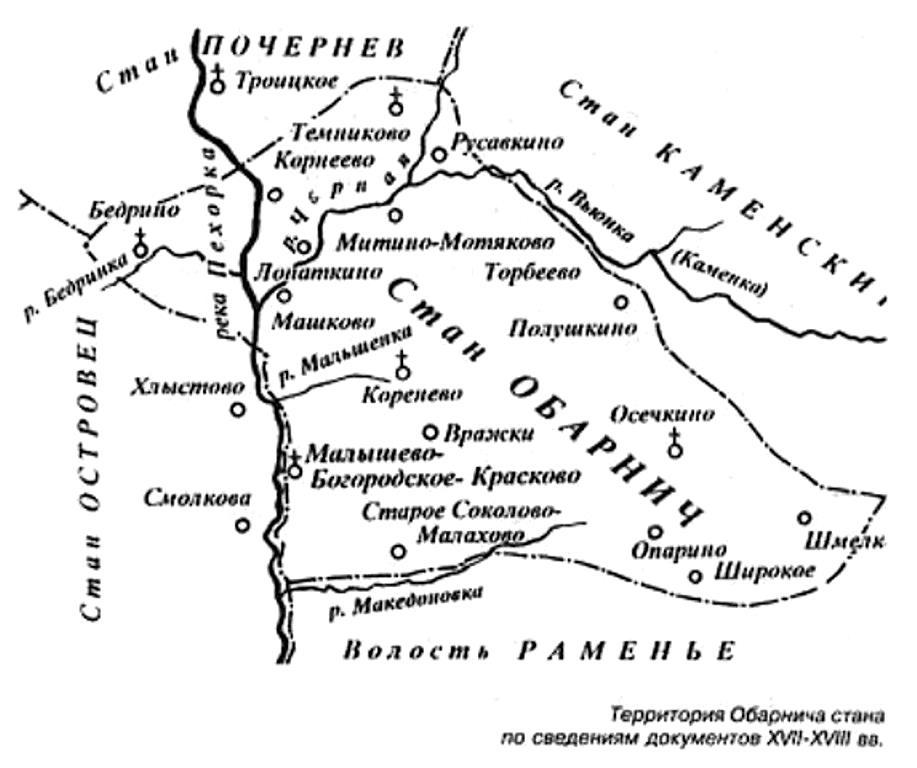

- Это стан Обарнич, который картографически можно условно привязать к местности, где сейчас находится бывший аэропорт Быково.

P.S. Друзья, поскольку конспекты публикую без разрешения ЦПИНП, а также из-за того, что все западные ресурсы часто блокируют любую информацию от волхвов, то в любой момент выкладка может быть прекращена по независимым от меня причинам. В таком случае всю информацию можно извлечь из цикла моих романов «Волхвы: исторический спецназ. Исправляем время». Правда в книгах нет такой систематизации знаний. Так как они писались как воспоминания о деятельности подразделения.

Ссылка здесь: https://author.today/work/94470

Здесь: https://author.today/work/131252

здесь: https://www.litres.ru/eduard-semenov/volhvy-istoricheskiy-specnaz/