Сакура, война, любовь...

Автор: Peony Rose (Элли Флорес)В 1904 году после известных событий в Японию стали поступать первые военнопленные офицеры и солдаты из России. Их решено было размещать в городке Мацуяма префектуры Эхиме на острове Сикоку (впоследствии из-за увеличения количества пленных в стране организовали в общей сложности 29 лагерей).

Город этот, к тому моменту только-только начавший превращаться из поселка в модный курорт, учебный центр и вотчину поэтов, славился термальными источниками и роскошными плантациями цитрусовых. Кроме того, в Мацуяме было построено несколько знаменитых буддийских храмов, через которые пролегала тропа паломника.

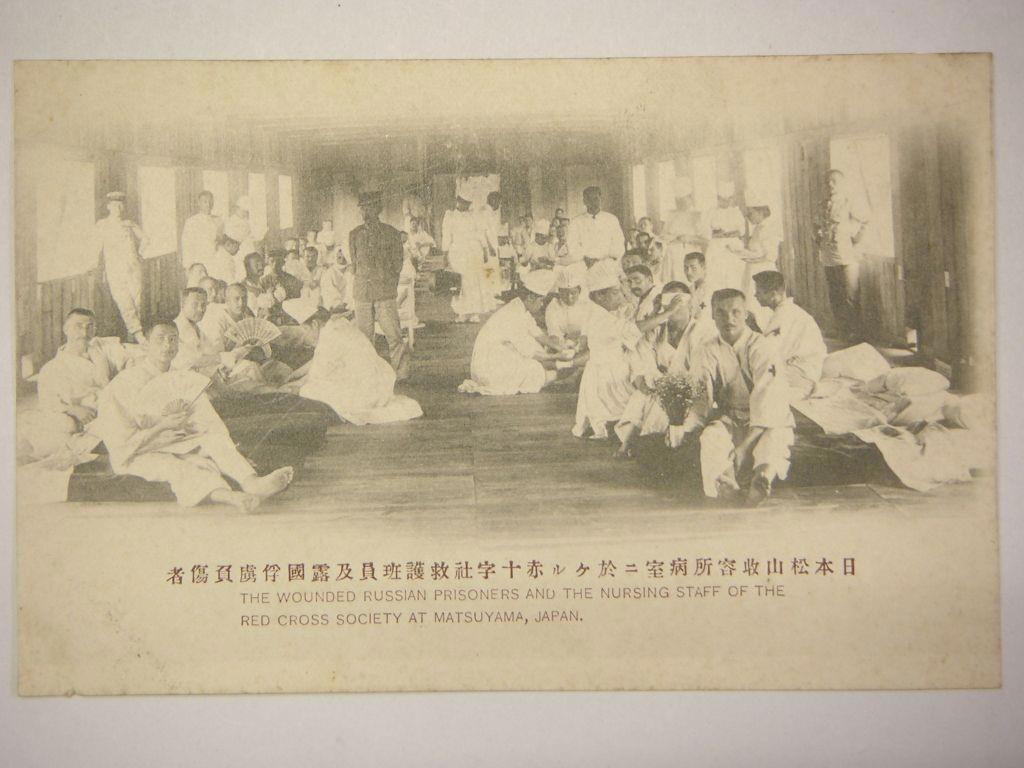

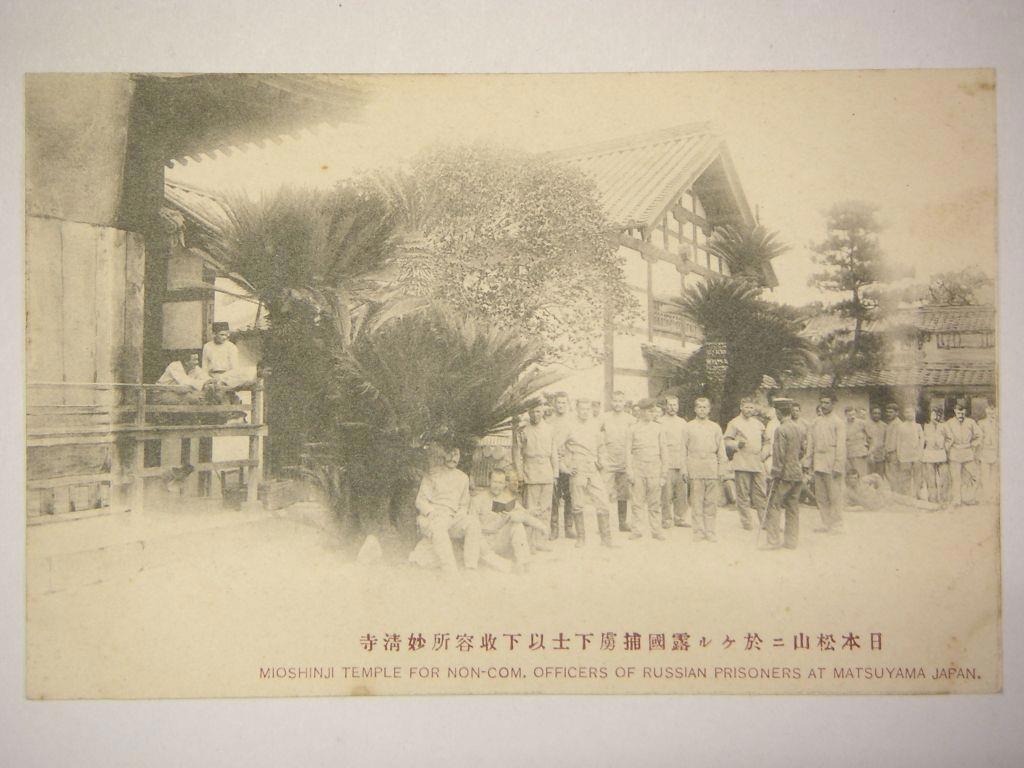

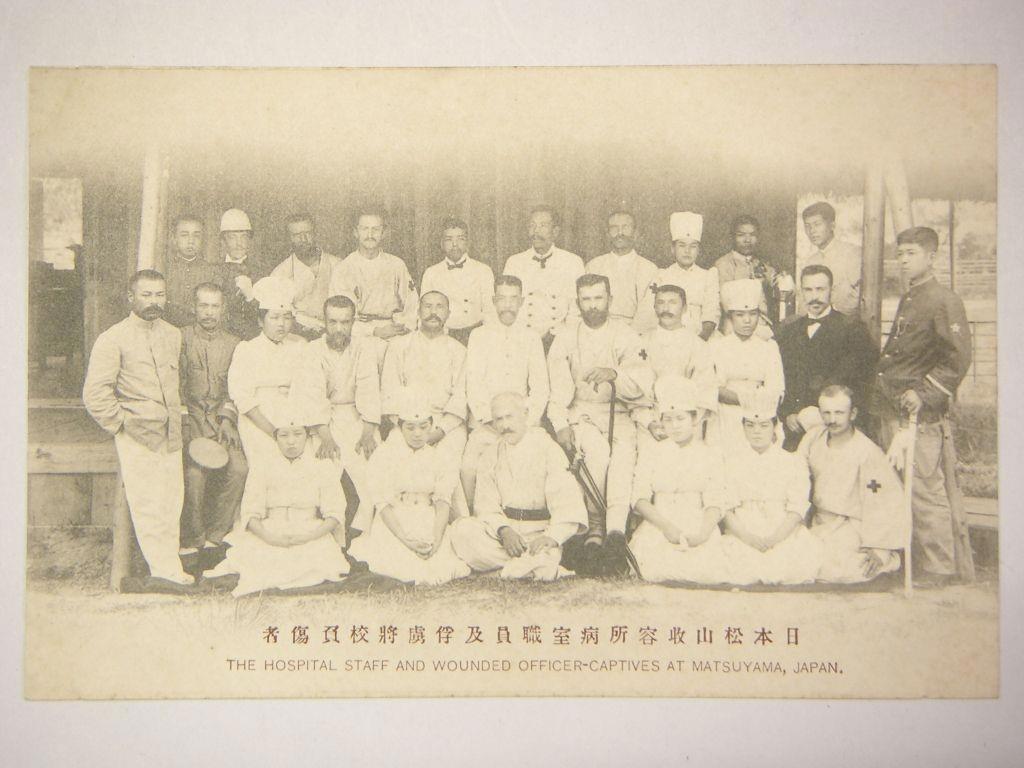

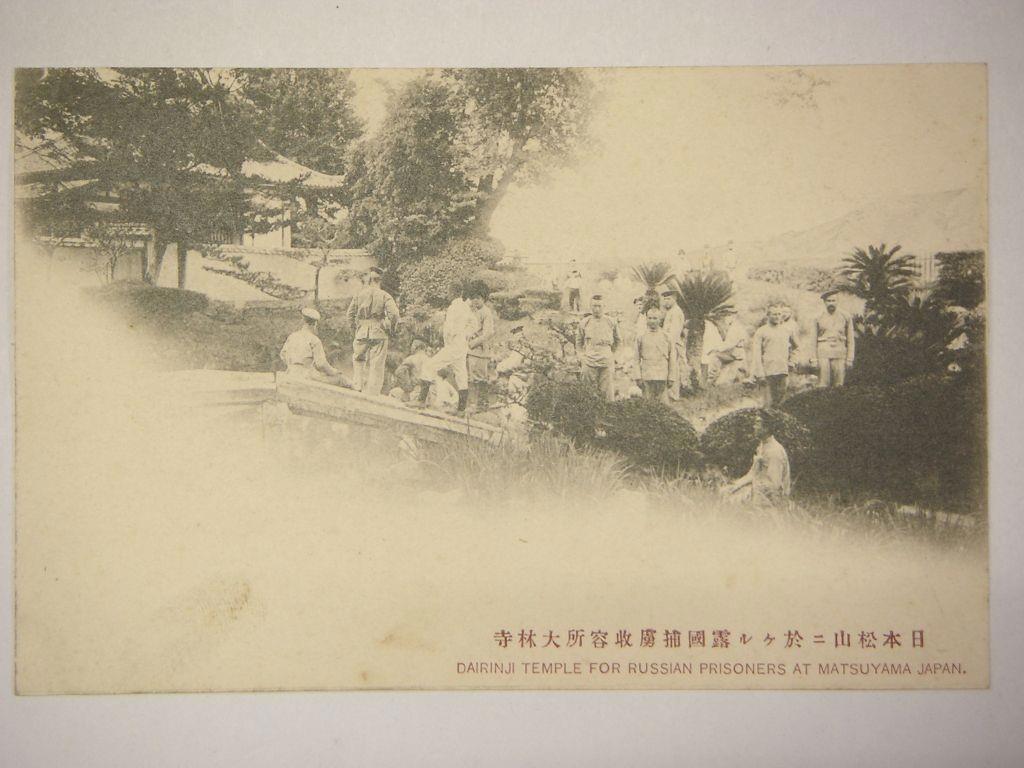

Вот именно при храмах и при городской ратуше власти и решили основать временные прибежища для израненных, измученных неизвестностью и тоской по дому русских воинов. Специально для лечения и восстановления собрали бригаду из местных медиков и сестер-волонтеров, а также построили на скорую руку отдельный госпитальный комплекс. Также власти сочинили целую речь для народа, в которой убеждали всех, от мала до велика, отнестись к чужакам с уважением и пониманием их бедственной ситуации и не допускать каких-либо оскорблений, словесных или физических.

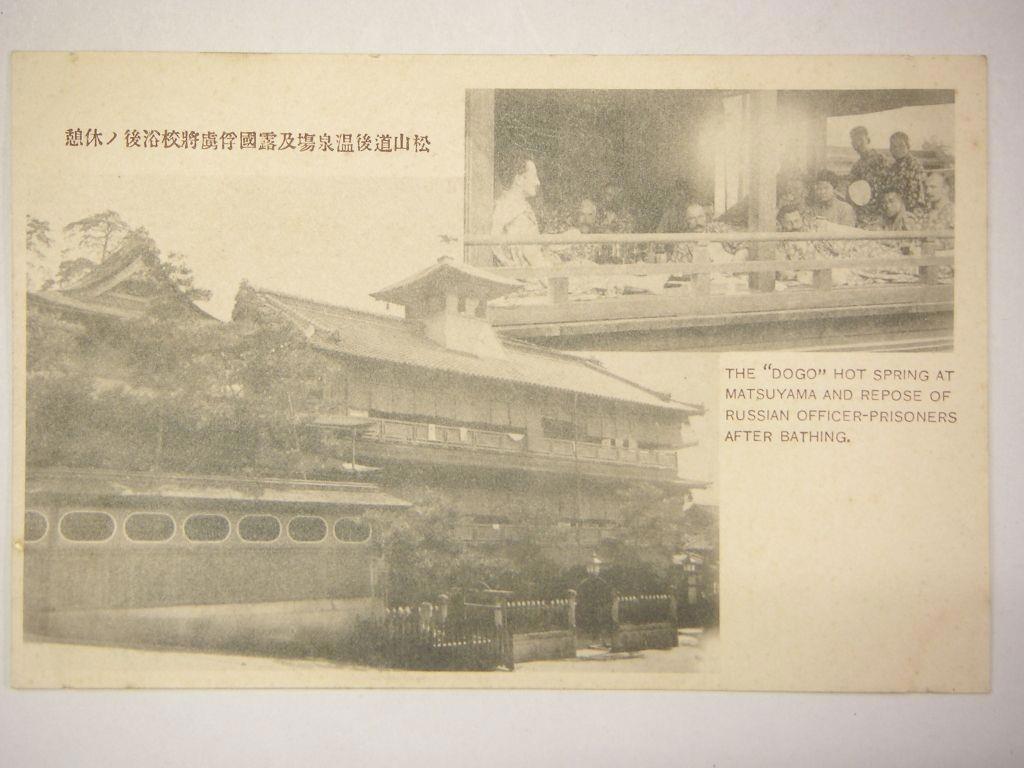

Собственно быт пленных был организован довольно-таки щадяще — в эпоху до двух страшных мировых войн, под бдительным оком ревнителей Гаагской конвенции японское правительство могло себе позволить некоторые послабления. Русские офицеры имели право посещать источники, ездить на велосипедах в парке, учиться, в том числе японскому языку и культуре, ходить на театральные представления, в знаменитый замок Мацуяма с садом камелий, и так далее. Естественно, под присмотром, в сопровождении ответственных лиц. Были попытки побега, в частности, отличился удалец Александр Святополк-Мирский — бежал несколько раз.

Для тех пленных, кто не вынес тягот боя и дальнего путешествия и скончался по прибытии, власти отвели участок под особое кладбище. Оно до сих пор существует, более того — за ним тщательно ухаживают члены местного краеведческого общества и студенты университета, регулярно там проводятся поминальные службы. Лежат там как малоизвестные, так и вошедшие в историю бойцы русского флота. В частности, на территории «русского кладбища» когда-то покоился герой русско-японской войны, знаменитый капитан броненосца «Пересвет» Василий Арсеньевич Бойсман (несколько лет спустя его прах был перевезен на уже не существующее кладбище г. Владивостока).

Само собой, незнание языков и военное положение никак не повлияло на живость общения между представителями двух народов, все-таки любопытство — страшная сила. Случалось всякое — и стычки, и взаимный интерес, и, по слухам, даже тайная, но быстро становившаяся явной любовь. Молодые страдающие мужчины в нежных заботливых ручках никак не могут сохранять железную выдержку 24/7, а хорошенькие японские медсестры, впервые в жизни увидев бравых русских моряков, потеряли сон и покой. Как доказательство, существует даже русская золотая монетка, на которой пленный вырезал имя любимой рядом со своим — экспонат выставлялся в музее "Сака но уэ но кумо" вместе с музыкальными инструментами, картинами и прочими предметами из обихода пленных.

Такая полулегендарная история запретной любви между русским офицером и японской сестрой милосердия легла в основу вначале пьесы, а позднее — фильма «В плену сакуры» (или, если буквально переводить, «Сакура, увиденная Сорокиным»).

Сюжет выстроен классически: молодая сотрудница японской телекомпании Сакурако Такамия узнает о давнишней связи своей прапрабабки Юи Такеда с молодым пленным офицером Александром Сорокиным, и, распутывая клубок тайн, осознает, что прошлое никогда не отпускает, а будущее накрепко с ним связано.

Война здесь показана и как катастрофа, и, одновременно, как некий судьбоносный узел, благодаря которому встречаются не только влюбленные, встречаются две совершенно разные культуры.

Как метко выразился режиссер и сценарист фильма Масаки Иноуэ: «…это последняя война, которая велась еще по правилам и законам, когда оставались понятия чести, долга, военного этикета, рыцарства и самурайства».

И действительно, японцы всех пленных величали «настоящими героями» и иногда вручали им награды — удивительное обращение с врагом, нынче такого нигде не увидишь.

Например, существует уникальная медаль, которую вручали русским военнопленным за заслуги и примерное поведение.

«На лицевой стороне этой медали, серебряной, изображены два скрещенных знамени, скрепленных шнуровой перевязью со свисающими кистями, и надпись иероглифами «сэйкин», означающая «прилежание, трудолюбие». Реверс этой серебряной наградной медали совершенно загадочен. Сверху и снизу пятиконечной звезды по-японски и по-русски написано «Наросино».

Наросино – название огромного лагеря для русских военнопленных – нижних чинов на Японских островах. Там содержались плененные в Порт-Артуре, Корее и в Цусимском морском сражении. Офицеры содержались в других местах и пользовались определенной свободой. Официально лагерь Наросино назывался «приютом», поскольку слова «концлагерь» тогда еще не придумали. Такими медалями японцы награждали особо примерных в поведении военнопленных, старост бараков, которые помогали лагерным властям поддерживать должный порядок в Наросино.

Известен для истории наградной лист к такой медали. По всей видимости, его перевод с японского языка на русский был сделан местным переводчиком и потому лексика оставляет желать много лучшего:

«Свидетельство

Настоящее свидетельство выдается русскому боцману Андрею Антонову в том, что он за все время плена в Японии не только вел себя честно как в отношении российской дисциплины, так и в отношении японских требований, но своим безукоризненным поведением всегда подавал пример и другим своим товарищам по плену, за что ему выдается серебряная медаль.

Подписал начальник приюта в Наросино полковник Мосимото»

Сведений о плохом обращении с русскими пленными в самой Японии истории не известны. Победители стремились «сохранить свое лицо». Но достоверно и другое, что и особых удобств в японском плену прежде всего для нижних чинов не было. Такое обращение с русскими военнопленными в последующих военных конфликтах России с Японией уйдет в прошлое»

А. В. Шишов «Неизвестные страницы русско-японской войны. 1904-1905 гг.»