Винджамеры, (продолжение) - Летающие П” Фердинанда Лайеша

Автор: Виктор ШипуновПриветствую всех моих друзей и читателей. Это обещанное продолжение статьи о винджамерах, к сожалению без обычного для моих статей большого количества красочных иллюстраций. Но история интересная, а про иллюстрации вы сами поймете в процессе чтения.

Среди многочисленной плеяды парусников-“капгорнеров” выделялись стальные трех- и четырехмачтовые суда с черными корпусами и палевым рангоутом, названия которых традиционно начинались с буквы “П”, а на грот-мачте они несли белый флаг с красными инициалами их владельца Фердинанда Лайеша — “РЬ>. Английские моряки, отдавая дань уважения этим судам за скорость и лихость, с какими те преодолевали свирепый мыс Горн, называли их “Р!утд Р” — “Летающие П”. И винджаммеры Лайеша действительно оправдывали свое прозвище, оставаясь бесспорными лидерами по числу рекордных переходов под парусами на протяжении двух десятилетий.

Фердинанд Лайеш очень не любил лишние затраты, а к таковым он относил и вспомогательные двигатели для своих кораблей. "Пусть в трюмах моих кораблей лежат самые различные товары пусть они будут забиты даже и углем, но углем не для машины. Пусть мои корабли движет ветер, который ничего не стоит".

Великая “нитратная” линия “Летающих П” началась с заказа Лайешем 985-тонного железного трехмачтового корабля “Полинезия” (построен в 1874 году в Гамбурге) и покупки двух трехмачтовых барков — железного “Флоттбек” (537 рег. т) и деревянного “Генриетта Вен” (647 рег. т). Первый из купленных барков был переименован в “Профессор”, а второй сохранил свое прежнее название и стал единственным судном Лайеша, имя которого не начиналось с буквы “П”. Затем гамбургская компания приобрела в Англии еще четыре небольших барка —“Аминту”, “Веймут”, “Мэгги Лесли” и “Пип-о-Дэй”, переименованных соответственно в “Плуто”, “Пончо”, “Пакиту” и “Пукк”. Однако старые суда не приносили большой прибыли, и в дальнейшем Лайеш решил пополнять свой флот только современными парусниками, причем при выборе судостроительной верфи он отдавал предпочтение германским заводам. Последние предлагали продукцию несколько дороже, чем их конкуренты из Англии, но гарантировали отличное качество и надежность построенных судов.

В 1883 — 1888 годах Фердинанд Лайеш получил сразу 7 металлических трехмачтовых барков, сошедших со стапелей фирмы “Блом унд Фосс” в Гамбурге. Начало им положили железные 1000-тонные “Пират”, “Песталоцци” и “Папозо”; затем последовали более крупные железный “Плюс” (1885 г., 1230 рег. т) и стальные “Потримпос” (1887 г., 1273 рег. т), “Промт” (1887 г., 1445 рег. т) и “Памелия” (1888 г., 1442 рег. т). Но амбициозному судовладельцу этого показалось мало. Вскоре он размещает заказ на постройку пяти стальных трехмачтовых 1700-тонных винджаммеров с полным корабельным парусным вооружением. В 1889 — 1891 годах с верфей “Блом унд Фосс” в Гамбурге, “Ион Текленборг” в Геестмюнде и “А.Г.Нептун” в Ростоке сошли на воду “Пальмира”, “Пархим”, “Пера”, “Пампа” и “Пройссен”. Все эти суда служили исключительно для перевозки селитры из Чили в Европу.

Первое поколение “Летающих П” завоевало славу хороших ходоков. Так, барк “Плюс” зимой 1893/94 года преодолел маршрут Икике — Гамбург за 81 день, в 1897 году рейс Икике — мыс Сент-Катрин (Англия)* — за 77 дней; в 1903 году он прошел от мыса Данджнесс до Вальпараисо за 78 дней. Барк эксплуатировался на “нитратной” линии до 1909 года, после чего был продан Норвегии.

Отличные результаты показала “Памелия”, считавшаяся одним из самых быстроходных судов своего времени. В 1895 году она под командованием капитана Г.Денгардта прошла путь от Гамбурга до Вальпараисо за 68 дней. Обратный путь от Икике до мыса Прол занял также 68 дней — это был лучший “круговой” рейс среди всех “нитратных клиперов”. Практически каждое плавание “Памелии” к берегам Южной Америки продолжалось не более 80 дней, а в 1902 году она преодолела путь от Дувра до Вальпараисо за 65 дней. Аналогичный результат значится в послужном списке ее систершипа “Промт”: в 1892 году барк прошел от острова Уайт до Вальпараисо также за 65 дней. В 1909 году оба устаревших судна были проданы: “Памелия” вместе с “Плюсом” — норвежскому судовладельцу Симонсену, “Промт” — финской компании.

Одним из лучших кораблей Лайеша (то есть судов с полной корабельной оснасткой) оказалась “Пампа”. Как и в случае с “Памелией”, рейсы “Пампы” к берегам Чили также почти всегда “укладывались” в 80 дней. Зато список рекордных переходов у нее еще более внушителен: 1892 год: мыс Данджнесс — Икике — 67 дней; 1893 год: мыс Данджнесс — Вальпараисо — 64 дня и Бристольский залив — Вальпараисо — 65 дней; 1894 год: мыс Данджнесс — Вальпараисо — 64 дня; 1895 год: Икике — мыс Прол — 75 дней; 1898 год: Икике — Куксхафен — 69 дней.

В 1905 году “Пампа” под командованием капитана В.Шроде-ра совершила свой лучший “круговой” переход: от маяка “Эльба” до Вальпараисо за 61 день и из Тальталя до острова Уайт — за 75. Прекрасный “капгорнер” эксплуатировался до 1913 года и был продан Финляндии накануне Первой мировой войны.

Ненамного уступал “Пампе” и почти однотипный с ней, но построенный в Гамбурге “Пройссен”. Правда, свое громкое имя (“Пруссия”) он носил недолго, передав его знаменитому пяти-мачтовому паруснику, а сам был переименован в “Позен”. Этим судном долгое время командовал известный капитан Б.Р.Пе-терсен. Лучшие рейсы “Позена”-“Пройссена” следующие: 1893 год: мыс Старт-Пойнт (Англия) — Икике — 68 дней; 1895 год: Икике — Дувр — 71 день; 1896 год: Вальпараисо — Гамбург — 71 день; 1898 год: Гамбург — Вальпараисо — 69 дней и Дувр — Вальпараисо — 63 дня; 1900 год: Икике — о.Уайт — 68 дней; 1904 год: маяк “Эльба” — Вальпараисо — 68 дней

Карьера “Позена” завершилась трагически: 14 октября 1909 года, следуя из Гамбурга в Вальпараисо с грузом пороха, судно взорвалось и погибло со всем экипажем.

Годом ранее компания Лайеша потеряла и однотипную “Пальмиру”. Этот парусник дважды показывал великолепные результаты: в 1895 году под командованием капитана Г.Шлутера (мыс Прол — Вальпараисо за 67 дней) и в 1903 году под командованием капитана К.Иессена (Дувр — Вальпараисо за 66 дней). 2 июля 1908 года во время своего последнего рейса из Антверпена к берегам Чили “Пальмира” разбилась на камнях о.Веллингтон.

В активе “Перы” и “Пархима” — по три перехода из Европы в Чили и обратно продолжительностью в 70 — 74 дня и по одному в 68 — 69 дней. Оба судна были проданы тогда еще никому не известному финскому судовладельцу Густаву Эриксону: “Пера” — в 1910 году, “Пархим” — в 1912-м. Новый хозяин продолжал эксплуатировать “капгорнеры” по их прямому назначению — для перевозки селитры. Любопытно, что 24-летний “Пархим”** под командованием капитана М.Лундквиста в 1913 году совершил рекордный переход из Ньюкасла в Вальпараисо за 57 дней!

В 1890-е годы рейтинг компании Лайеша, которой к тому времени руководил сын Фердинанда — Карл-Фердинанд, неуклонно рос. О том, насколько успешно им было организовано дело, красноречиво свидетельствует тот факт, что разгрузка и погрузка его судов обычно проходила в четыре (!) раза быстрее, чем у других судовладельцев.

Заслуга Лайеша-младшего состоит еще и в том, что он внес в такое прозаическое дело, как перевозка селитры, дух романтики и азарт соревнования между экипажами своих парусников. И делал это отнюдь не бескорыстно. Лавры рекордсменов, достававшиеся экипажам его “капгорнеров”, как бы уводили на второй план тот факт, что процветание компании обеспечивалось именно за счет адских условий работы моряков. Лайеш был категорически против внедрения паровых механизмов и увеличения площади кубриков, считая, что внутренние помещения корабля должны быть максимально заняты полезным грузом. Он всячески старался сократить и без того небольшую численность команды — в частности, одним из первых начал брать на борт учеников — молодых моряков в возрасте около 18 лет, именовавшихся на тогдашнем морском сленге “зелеными руками”. Последние выполняли туже работу, что и взрослые матросы, но не получали никакого жалованья. Более того, они должны были сами заплатить Лайешу за прохождение практики! И расчет судовладельца оправдался. Юноши охотно принимали эти условия, считая, что опыт плаваний на “Летающих П” в будущем станет отличной рекомендацией при найме в любую судоходную компанию и обеспечит успех морской карьеры.

А 1892 году у Лайеша появились два первых четырехмач-товых барка “Плацилла” и “Писагуа”. Построенные на верфи Иона Текленборга в Геестмюнде, они имели валовую вместимость 2895 брт и чистую — 2780 нрт; после переоборудования — соответственно 2906 брт и 2763 нрт. Именно эти суда следует считать родоначальниками целого семейства знаменитых четырехмачтовиков, которым суждено будет стать своего рода визитной карточкой компании.

“Плацилла” поразила мир уже в первом своем рейсе. Дело в том, что первое плавание нового корабля практически никогда не бывает успешным — неспроста английские моряки называют его “та'|с!еп уоуаде” — “девичий вояж”. В конструкции парусного судна есть масса мелочей, которые в совокупности определяют его “характер” и выявить которые морякам удается не сразу. То, что два абсолютно одинаковых парусника в море ведут себя совершенно по-разному, — вещь обычная. Поэтому никто не ожидал, что только что отвалившая от заводской стенки свежевыкрашенная “Плацилла” сможет достичь берегов Чили всего за 58 дней! Но случилось именно так: 2 марта 1892 года барк миновал мыс Лизард, а 29 апреля бросил якорь в порту Вальпараисо.

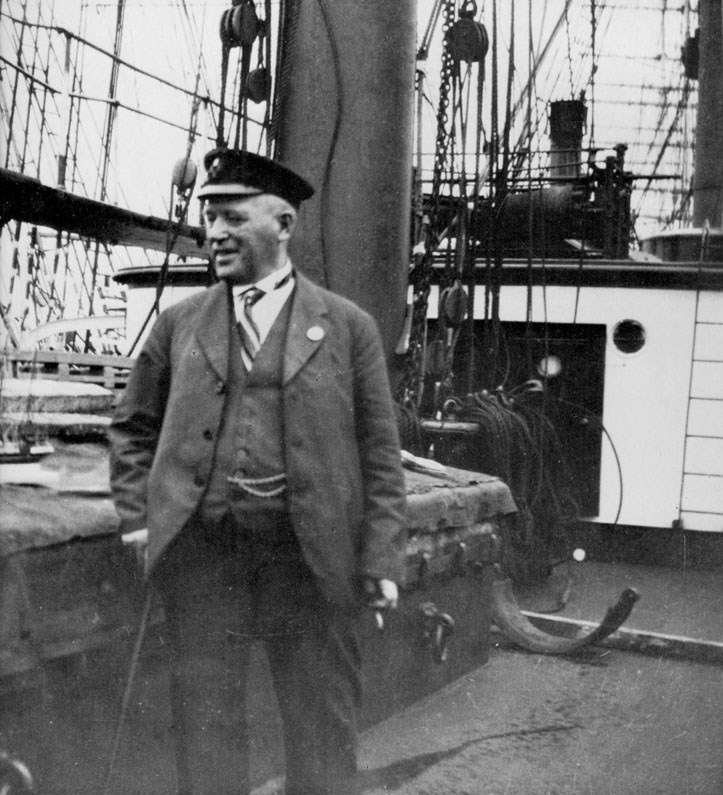

Командовал “Плациллой” в ее “девичьем” рейсе капитан Роберт Хильгендорф — будущий капитан величественного “По-тоси”. Прозванный за свой свирепый внешний вид “Гамбургским дьяволом”, позже он удостоится неофициального титула лучшего капитана за всю историю парусного флота. В течение 20 лет капитанства Хильгендорф 66 раз огибал мыс Горн, причем преодоление этого труднейшего участка ни разу не занимало у него более 10 дней. Пароходам удалось побить данный рекорд “Летающих П” только через 25 лет...

Возвращение “Плациллы” от Икике до мыса Прол заняло 77 дней; общий результат “кругового” маршрута — 135 дней — оказался великолепным. Рейс барка в 1893 году практически повторил это достижение: путь от Гамбурга до Вальпараисо он преодолел за 67 дней, от Икике до мыса Лизард — за 70 дней; общий итог — 137 дней. В 1899 году “Плацилла” прошла от мыса Прол до Икике за 60 дней. Однако в следующем году у Лайеша возникли финансовые проблемы, и он продал барк гамбургской компании “Ре-едерай АГ фон 1896”. Переименованный в “Оптиму”, он прр-должал трудиться на “нитратной” линии и в 1902 году прошел от Ла-Манша до Икике за 70 дней. К сожалению, в январе 1905 года судно разбилось на камнях во время шторма.

“Писагуа” прослужила дольше, хотя ей в конце концов была уготована та же участь. Первые 10 лет ею командовал капитан К.Бальке, в 1902 году его сменил Г.Денхардт, затем — Р.Дам. На счету этого “капгорнера” 15 рейсов за селитрой продолжительностью менее 80 дней; самые лучшие результаты были достигнуты в 1894 году (мыс Лизард — Ики-ке за 69 дней) и в 1910 году (Лизард — Талькауано за 65 дней). Кроме того, к рекордным следует причислить переход барка из залива Спенсер (Австралия) в Тальталь за 32 дня в 1901 году.

В ночь на 16 марта “Писагуа”, следовавшая с грузом селитры из Мехильонеса, вошла в Ла-Манш. В 4.30 перед форштевнем барка неожиданно появился пассажирский лайнер “Оушена”, принадлежавший компании “Пи энд Оу” и шедший в Бомбей. Избежать столкновения не удалось, и тяжело груженная “Писагуа” ударила пароход в левый борт в районе фок-мачты. На “Оушене” началась паника, ее офицерам не сразу удалось успокоить команду, состоявшую в основном из индийцев. При спуске первой шлюпки та перевернулась, 7 пассажиров и несколько членов экипажа утонули. К месту катастрофы вскоре подошли почтовый пароход “Сас-секс” и буксир “Алерт”. Оставшихся людей удалось спасти. Буксир пытался оттащить “Оушену” на мелководье, но лайнер все же затонул.

На “Писагуа” повреждения тоже оказались значительными. Бак и бушприт были полностью разрушены, рухнула фор-брам-стеньга. К счастью, первая водонепроницаемая переборка сохранила герметичность, и затопления ограничились форпиком. Аварийный барк взяли на буксир подошедшие пароходы “Аркадия” и “Конкерор” и привели его в Дувр. Там 2150 т селитры перегрузили на сухогруз “Магдалена Блюменталь”. 4 апреля за парусником пришли немецкие буксиры “Роланд” и “Зимсон” и через два дня доставили его в Гамбург. После ремонта барк продали Норвегии. Однако первый же его рейс под новым флагом оказался и последним. 8 ноября 1912 года винд-жаммер с грузом угля вышел из Лейта и направился в Южную Атлантику. Уголь предназначался для снабжения китобойных флотилий. Увы, 12 февраля следующего года по телеграфу из чилийского города Пунта-Аренас пришло сообщение: “Писагуа” села на камни у Южных Шетландских островов и была разбита волнами...

Следующим “Летающим П” стал четырехмачтовый барк “Питлохри” — единственное судно, построенное по заказу Лай-еша в Англии. Его спустили на воду в сентябре 1894 года со стапеля верфи “Стефен” (Данди). Винджаммером в разные годы командовали известные капитаны Г.Шлутер, Г.Гессен, И.Шмидт, Р.Мете, Г.Хорн. Лучшими результатами “Питлохри” стали рейсы 1901 — 1902 годов, когда он преодолел путь от Гамбурга до Тальталя за 65 дней и из Гамбурга в Вальпараисо — за 69.

В 1899 году у Лайеша появился еще один отличный четы-рехмачтовик — “Персимон”. Это был бывший “Драмрок”, последний из английских “драмов” и один из лучших винджамме-ров, построенных фирмой “Рэмэдж энд Фергюсон”. Построенный 8 лет назад, он имел очень красивые пропорции и отличался весьма комфортными каютами и кубриками для размещения экипажа. Его капитаном стал Х.Денхард, затем последовательно его сменили Г.Хорн и Э.Отцманн. В 1899— 1903 годах в трех прямых и одном обратном рейсах парусник показал результаты менее 80 дней.

“Персимон” закончил свою карьеру под канадским флагом. В 1925 году его переоборудовали в Ванкувере в баржу для транспортировки леса. В течение двух лет он перевозил бревна с острова Королевы Шарлотты на материк, пока не был выброшен на скалы штормом.

В 1894 году Лайеш заказывает огромный пятимачтовый барк “Потоси” — в то время самое большое парусное судно в мире. Это был его ответ на брошенный Францией вызов: немецкий винджаммер превосходил по размерам пятимачтовик “Франс” (о нем мы расскажем чуть позже) и стал первым в истории парусным судном, чей тоннаж превысил 4000 брт. Наибольшая длина “Потоси” составила 120,1 м; длина между перпендикулярами — 111,41 м, ширина—15,11 м. Отношение длины корпуса к его ширине таким образом достигло значения 7,5:1. Высота мачт от киля (степса) до клотика равнялась 64 м, от верхней палубы — 54,8 м. Площадь всех 39 парусов 4800 м2, наибольшая грузоподъемность 6300 т.

Конкурент и предшественник “Потоси” — пятимачтовый “Франс” — также эксплуатировался на “нитратной” линии и в 1892 году совершил переход из Дюнкерка к берегам Чили за 74 дня. Побить этот рекорд в “девичьем” рейсе было очень трудно, но только что ставшему капитаном “Потоси” “Гамбургскому дьяволу” Р.Хильгендорфу это удалось. Пятимачтовый флагман “Летающих П” вышел из Бремерхафена 26 июля 1895 года и бросил якорь на рейде Икике 6 октября, то есть через 73 дня после выхода из Германии или через 66 дней, если считать от Ла-Манша. На одном из участков пути “Потоси” в течение четырех часов шел со скоростью 16,5 узла — таким результатом мог бы гордиться любой из чайных клиперов. И это при том, что тоннаж стального гиганта был в шесть раз больше, чем в среднем у клипера, а экипаж состоял всего из 44 человек, из которых непосредственно с парусами работали не более 32.

Весь “круговой” маршрут “Потоси” прошел в рекордно короткие сроки. Барк выгрузил балласт и принял в трюмы 6000 т селитры всего за 20 дней — при отсутствии каких-либо механизмов это кажется невероятным. 26 октября Хильгендорф увел свой винджаммер из Икике, а 15 ноября обогнул мыс Горн. На траверзе Лизарда он был через 68 дней после выхода из чилийского порта — и это несмотря на неблагоприятный ветер, сильно потрепавший барк в Южной Атлантике! 11 января 1896 года “Потоси” прибыл в Куксхафен, доказав, что по праву может считаться лучшим “нитратным клипером” в мире.

Роберт Хильгендорф был капитаном “Потоси” до конца 1901 года. За это время он сделал на пятимачтовом “капгорнере” еще 9 рейсов и все — с блестящими результатами:

1896 год: м.Лизард— Калета-Буэна — 65 дней; Калета-Бу-эна — Куксхафен — 71 день. 1896—1897 годы: м.Лизард — Вальпараисо — 59 дней; Вальпараисо — Куксхафен — 84 дня. 1897—1898 годы: о.Уайт — Вальпараисо — 70 дней; Икике — м.Данджнесс — 77 дней. 1898 год: о.Уайт — Вальпараисо — 62 дня; Калета-Буэна — Куксхафен — 74 дня. 1898—1899 годы: о.Уайт— Икике — 62 дня; Икике — м.Прол — 74 дня. 1899 год: м.Бичи-Хед (Англия) — Икике — 68 дней; Калета-Буэна — о.Уайт — 70 дней. 1900 год: о.Уайт — Вальпараисо — 55 дней; Икике — м.Лизард — 73 дня. 1900 — 1901 годы: о.Уэссан — Икике—61 день; Икике — м.Лизард — 73 дня. 1901 год: м.Бичи-Хед — Вальпараисо — 63 дня; Икике — м.Прол — 79 дней.

Напомним, что своего рода “нормой” считался переход парусного судна от Ла-Манша до берегов Чили за 91 день.

В своем 9-м рейсе в 1900— 1901 годах “Потоси” установил еще один непревзойденный рекорд: разгрузка судна и прием 6100 т селитры в порту Икике заняли всего 11 дней.

В 1902 — 1903 годах “Потоси” совершил два рейса (11-й и 12-й) в Чили под командованием капитана Г.Шлутера, с 13-го по 20-й рейс (1903— 1909 гг.) судном командовал Х.Ниссен. Ни один из переходов не занял более 86 дней; лучшим же результатом стал 13-й рейс: маршрут от мыса Прол до Икике был пройден за 68 дней, а обратный путь— всего за 57! Скорость винджаммера временами достигала 17 узлов.

Примерно такие же показатели характеризуют и последние рейсы “Потоси” в 1909 — 1914 годах. С 21-го по 24-й “кап-горновский” рейс судном командовал капитан И.Фромке, с 25-го по 28-й — капитан Ните. Два десятилетия эксплуатации на “нитратной” линии прочно закрепили за пятимачтовым барком славу великолепного, а быть может, и самого лучшего винджаммера в мире.

28-е плавание в Чили стало для “Потоси” последним под флагом Лайеша. 23 сентября 1914 года барк прибыл в Вальпараисо, и его экипаж узнал, что в Европе уже вовсю пылает война. О возвращении домой под парусами не могло быть и речи — судно неизбежно оказалось бы в руках англичан.

До конца войны “Потоси” простоял в чилийском порту. От вынужденного безделья немецкие моряки разыграли британское Адмиралтейство. Они организовали “утечку” информации, будто на “Потоси” собираются поставить вспомогательный двигатель и отправить его в рейдерство. Англичанам пришлось изрядно поволноваться, пока до них не дошло, что это явная “деза”.

А 1918 году компания Лайеша продала находившийся в Вальпараисо “Потоси” своему коллеге и конкуренту Винне-ну, но вскоре было заключено перемирие, и барк по репарациям перешел в собственность Франции. К тому времени знаменитый парусник находился в плачевном состоянии. После долгого бездействия паруса и такелаж пришли в негодность, да в придачу немецкие матросы, покидая судно, испортили рулевой привод. Французы не знали, что делать со столь большим парусником, и тот простоял в Чили до 1923 года, пока его не купила по дешевке местная фирма “Гонсалес Соффия и К°”. Отремонтированный и переименованный во “Флору” пятимачтовый винджаммер после десятилетнего перерыва вышел в море под чилийским флагом. 30 -марта 1925 года, через 110 дней после выхода из Вальпараисо, барк прибыл с грузом селитры в Гамбург.

Обратный рейс стал для него последним. “Флора”, приняв в трюмы 5000 т жидкого топлива в бочках и 800 т кокса, 13 июля вышла из Кардифа в Мехильонес. Но до цели своего маршрута не дошла. 16 сентября из Аргентины пришло тревожное известие: один из пароходов видел в точке с координатами 45° ю. ш. 66° з. д. объятый пламенем пятимачтовый барк. Через два дня все еще горевшая “Флора” вошла в аргентинский порт Комо-доро-Ривадавия, но попытки потушить пожар не увенчались успехом. В конце концов судно бросили. В течение нескольких дней бывший винджаммер дрейфовал на юг, создавая угрозу судоходству, пока его в 25 милях от Ривадавии не расстреляла аргентинская канонерская лодка “Патриа”.

В 1902 году компания Лайеша еще раз удивила мир. Флот “Летающих П” пополнило единственное в истории пятимачто-вое судно с корабельным вооружением — “Пройссен”. Спущенное на воду на верфи Текленборга в Геестмюнде, оно стало первым в мире парусником, чей тоннаж превысил 5000 брт. За исполинские размеры стального корпуса и огромную площадь парусов тогдашние газеты дали ему несколько помпезное прозвище “Гордость Пруссии”.

Длина “Пройссена” с бушпритом равнялась 144,75 м, ширина — 16,4, высота борта — 10,25 м. Водоизмещение составляло 11 150 т, дедвейт — 8000 т плюс 550 т водяного балласта. Корпус отличался усиленной конструкцией, бимсы и шпангоуты были сделаны из стальных балок У-образного сечения. Брашпиль, рулевая машина и грузовые лебедки имели паровой привод, для чего на палубе позади фок-мачты пришлось установить паровой котел в специальной надстройке. Весь рангоут изготавливался из стали; высота мачт от киля достигала 68 м; нижние реи имели длину 32,2 м, диаметр 640 мм и вес 6,5 т. Общая площадь всех 47 парусов — 5560 м2, вес одного паруса — до 650 кг. На проводку стоячего и бегучего такелажа ушло 700 м цепей, 45 км пенькового каната и металлического троса. И еще несколько впечатляющих цифр: на судне имелось 1260 блоков, 248 винтовых талрепов, 560 м кабеля, 27 такелажных лебедок, 8 шпилей и 6 якорей, самый тяжелый из которых весил 4 т.

В свой первый рейс “Пройссен” вышел под командованием опытного капитана Б.Петерсена. 31 июля 1902 года крупнейший из “Летающих П” (впрочем, в то время вообще крупнейший в мире) винджаммер покинул Геестмюнде. Судно следовало в балласте, благополучно обогнуло мыс Горн и прибыло в Икике через 65 дней, считая от траверза мыса Старт-Пойнт (Англия). 24 октября оно вышло в обратный путь с полным грузом селитры в трюмах и бросило якорь на рейде Куксхафена 20 января 1903 года. Таким образом, обратный переход занял 88 дней, но если считать до о. Силли, то всего 79. В целом парусник-гигант зарекомендовал себя с наилучшей стороны.

Второй рейс “Пройссена” стал рекордным — “Гордость Пруссии” оспаривала первенство у самого “Потоси”! Капитан Петерсен выжал из парусника все возможное. 5 марта пятимачтовый винджаммер проследовал мимо острова Уэссан у побережья Бретани, а уже через 13 дней и 8 часов пересек экватор! 24 апреля в “ревущих сороковых” его лаг в течение четырех часов показывал скорость 17 узлов. Напомним, что речь идет не о парусной яхте, а о стальной махине водоизмещением свыше 10 тыс. т. Расчеты показывают, что для придания такой скорости судну понадобилась бы паровая машина мощностью порядка 6,5 тыс. л.с.

“Пройссен” прибыл в Икике 1 мая, то есть через 57 дней, считая от Уэссана, или через 74 дня, считая от Гамбурга. Обратный путь до мыса Лизард занял 68 дней, до Куксхафена — 72.

В следующих рейсах в 1903 — 1908 годах (с 3-го по 10-й) “Пройссен” уверенно “держит марку”, демонстрируя стабильные результаты:

1903 — 1904 годы: о-ва Силли — Токопилья — 72 дня; м.То-копилья — м.Лизард — 74 дня. 1904 год: м.Лизард — Токопилья — 62 дня; Токопилья — Ла-Манш — 80 дней. 1904 — 1905 годы: м.Лизард — Икике — 62 дня; Икике — Ла-Манш — 69 дней. 1905 год: маяк “Эльба” — Икике — 79 дней; Икике — м.Лизард — 78 дней. 1905 — 1906 годы: м.Лизард— Икике — 67 дней; Икике — м.Лизард — 71 день. 1906 год: м.Лизард — Тальталь —69 дней; Тальталь— м.Лизард — 73 дня. 1906— 1907 годы: м.Лизард — Тальталь — 69 дней; Тальталь—м.Лизард — 62 дня. 1907— 1908 годы: м.Лизард— Вальпараисо — 80 дней; Токопилья — м.Лизард — 62 дня.

Среди этих рейсов выделяется 5-й, в котором “Пройссен” установил очередной рекорд. Огибая мыс Горн, пятимачтовый винджаммер за 4, 5 и 6 ноября 1904 года прошел соответственно 328, 347 и 333 мили. Итого 1008 миль за 3 дня!

Очередное, 11-е плавание стало кругосветным. Весной 1908 года компания Лайеша передала “Пройссен” в чартер нефтяному концерну “Стандарт Ойл” для рейса в Японию. 11 марта винджаммер вышел из Куксхафена в Нью-Йорк. Переход через Атлантику занял 33 дня. Там трюмы судна-гиганта загрузили бочками с керосином, и 27 мая “Пройссен” вновь вышел в океан. 1 июля он прибыл в Рио-де-Жанейро, 17 июля пересек меридиан Кейптауна. В Иокогаму флагман Лайеша прибыл 16 сентября, то есть через 112 суток после выхода из Нью-Йорка. Это примерно на месяц меньше, чем тратили в среднем другие парусные суда. Во время этого перехода за 11 дней с 21 по 31 июля “Пройссен” прошел 3019 миль (лучший дневной результат — 341 миля), а скорость судна временами достигала 17,5 узла.

Винджаммер месяц простоял в Иокогаме, где вызвал всеобщее восхищение публики. Если американцы, удрученные недавней гибелью собственного парусного гиганта — семимач-товой шхуны “Томас Лоусон”, отнеслись к появлению немецкого корабля несколько индифферентно, то в Японии Б.Петер-сену и его экипажу был оказан восторженный прием. Только 16 октября “Пройссен” вышел в море, пересек Тихий океан и 30 декабря прибыл в Тальталь. Дальнейший маршрут не отличался от традиционной “нитратной” линии: 15 января 1909 года судно покинуло Токопилью с грузом селитры и через 75 дней, 5 апреля, достигло Куксхафена.

Кругосветное плавание “Пройссена” было поистине триумфальным. Путь вокруг земного шара занял 295 ходовых дней, что можно считать блестящим результатом. Ведь не надо забывать — в это время входит маневрирование в проливах и на подходах к портам, прохождение штилевых зон в районе экватора... Преодолеть перечисленные трудности на лишенном вспомогательного двигателя судне было очень непросто. Но “Пройссен” доказал, что парус, невзирая на научно-технический прогресс, еще может конкурировать с паровой машиной.

В 1909—1910 годах “Гордость Пруссии” совершила два “нитратных” рейса под командованием нового капитана Х.Нис-сена, показав опять хорошие ходовые качества: путь от Ли-зарда до Тальталя уложился в 74 и 68 дней туда и 83 и 77 дней обратно. Зато следующий, 14-й рейс обернулся трагедией...

Вечером 6 ноября 1910 года “Пройссен” вошел в пролив Ла-Манш. Винджаммер следовал из Гамбурга в Вальпараисо, в его трюмах находился разнообразный груз — кокс, цемент, бумага, древесина, воск, веревка, электрические лампочки, школьные грифельные доски и даже 100 немецких пианино. Незадолго до полуночи вахтенные обнаружили впереди справа по курсу огни какого-то судна. Это был пассажирский пароход “Брайтон”, следовавший в Дьеп. Капитан парохода тоже заметил парусник, но вместо того чтобы уступить ему дорогу (как того требуют правила мореплавания), решил проскочить у него под носом... Столкновения избежать не удалось: “Брайтон” подставил левый борт под форштевень “Пройссена”, но отделался довольно легко — повреждения оказались выше ватерлинии. Пароход вместе с находившимися на борту 90 пассажирами благополучно добрался до ближайшего порта.

А вот кораблю Лайеша повезло меньше. Он сломал бушприт, рухнула фор-брам-стеньга, оказались затопленными носовые отсеки. Неуправляемый винджаммер дрейфовал в проливе, приближаясь к английскому берегу.

Утром 7 ноября погода резко испортилась. Немецким морякам удалось отдать якоря, но разразившийся шторм оборвал якорную цепь. Несчастный “Пройссен” прибило к берегу, и он сел на камни под меловыми утесами Дувра.

В спасении парусного левиафана приняли участие 12 буксиров—английских, бельгийских, голландских и немецких. Увы, их усилия оказались тщетными: корпус прочно сидел на камнях, а волны наносили ему все новые повреждения. На третьи сутки положение флагмана “Летающих П” стало безнадежным, и капитан Хинрих Ниссен приказал покинуть корабль. Единственное, что сумели сделать подошедшие пароходы до того, как шторм превратил “Пройссен” в груду железа, так это спасти часть груза.

Гибель знаменитого парусника стала трагедией не только для компании Лайеша —о “Пройссене” скорбила вся Германия. Достаточно сказать, что, когда команда еще боролась за живучесть своего судна, на имя капитана пришла телеграмма лично от кайзера Вильгельма II. В ней говорилось: “Глубоко потрясен новостью о несчастье с великолепным пятимачтови-ком “Пройссен”. Я хочу выразить мое искреннее сочувствие владельцам судна. Мне хотелось бы получить подробное сообщение о результатах катастрофы и особенно — о судьбе бравого экипажа, что причиняет мне наибольшее беспокойство”.

Такое внимание вполне объяснимо: “Пройссен” действительно был гордостью Пруссии и свидетельством ее растущего престижа на море...

Лайеш больше не стал экспериментировать с пятимачтовиками, и все последующие заказанные им суда были стальными четырехмачтовыми барками валовой вместимостью около 3000 брт. В 1903 году со стапелей верфей “Й.Текленборг” и “Блом унд Фосс” сошли на воду “Пангани” и “Печили” — основоположники последней серии немецких винджаммеров. В октябре 1905 года к ним добавился “Памир”, также построенный в Гамбурге заводом “Блом унд Фосс”. Наконец, в мае и ноябре 1911 года со стапелей той же гамбургской верфи были спущены “Пекин” и “Пассат” — последние из “Летающих П”, полученных компанией Лайеша до начала Первой мировой войны.

Все эти суда оказались прекрасными “капгорнерами”, лишний раз подтвердив высокий авторитет немецких кораблестроителей. “Пангани” плавал под командованием капитана Т.Шмидта, а с 1907 года — Ф.Юнге. Уже в первом своем рейсе барк заявил о себе как об одном из лучших “нитратных клиперов”, пройдя путь от мыса Данджнесс до Вальпараисо за 65 дней и вернувшись за 75 (от Икике до о.Уайт). Самых впечатляющих результатов “Пангани” достиг в 1904-м (Ла-Манш — Вальпараисо за 64 дня) и 1910 годах (Мехильонес — о-ва Сил-ли за 62 дня). К сожалению, карьера винджаммера окончилась трагически. Незадолго до начала мировой войны у мыса Лапришлось вернуться назад— пожалуй, это был единственный случай, когда “Летающим П” не удалось победить стихию... “Пекин” вторично вышел в море 5 декабря и благополучно достиг Вальпараисо 24 февраля следующего года, то есть через 81 день.

“Пассат” под командованием капитана Вендлера покинул Гамбург 29 сентября 1912 года и прибыл в Вальпараисо 11 декабря — через 73 дня. Несомненно, прекрасные четырехмач-товые барки последнего поколения добились бы еще лучших показателей в “нитратных” гонках, если бы не Первая мировая война...

Помимо строительства новых судов, компания Лайеша в 1907 — 1914 годах продолжала закупать винджаммеры у других судовладельцев. Так ряды “Летающих П” пополнили четы-рехмачтовые барки “Поммерн” (бывший немецкий “Мнеме”, 2423 брт, 1903 г.), “Парма” (бывший английский “Эрроу”, 3084 брт, 1902 г.), “Понапе” (бывший итальянский “Реджина Елена”, 2344 брт, 1903 г.) и “Пингвин” (бывший итальянский “Эраз-мо”, 2102 брт, 1903 г.), а также трехмачтовые корабли и барки “Пейхо” (бывший английский “Арго”, 2118 брт, 1902 г.), “ПирХог его протаранил пароход “Фрин”. “Пангани” затонул так быстро, что с него не успели спустить шлюпки. Из экипажа уже третьего по счету судна Лайеша, погибшего в результате столкновения, спаслось всего 4 человека.

Барком “Печили” до 1914 года командовали Ц.Пройтцманн и А.Тешлер. Лучшие переходы винджаммера состоялись в 1905 году (Дувр — Талькауано за 62 дня) и в 1912-м (Тальталь — Сил-ли за 77 дней).

Самый быстрый “круговой” рейс “Памира” относится к 1906 году. Барк под командованием Ц.Пройтцманна прошел от Силли до Вальпараисо за 64 дня и вернулся из Икике до Силли за 75.

Капитаном “Пекина” стал Х.Ниссен, ранее командовавший “Потоси” и “Пройссеном”. 30 ноября 1912 года он вывел свой новый винджаммер из Гамбурга, но в Северном море попал в жесточайший шторм. Из-за полученных судном повреждений на” (бывший немецкий “Озорно”, 1789 брт, 1894 г.), “Пиннас” (бывший английский “Фитцджеймс”, 1946 брт, 1902 г.), “Пе-нанг” (бывший немецкий “Альберт Рикмерс”, 2039 брт, 1905 г.), “Перим” (бывший английский “Рэдиант”, 1971 брт, 1903 г.) и “Пеликан” (бывший немецкий “Дионе”, 2103 брт, 1905 г.) — всего 10 единиц. Цены на них колебались в широких пределах и зачастую не соответствовали качеству товара. Так, за относительно старые парусники “Эрроу” и “Рэдиант” Лайеши в 1911 году заплатили соответственно 15 тыс. и 10 тыс. фн. ст., а за прекрасный “Фитцджеймс” в 1909 году —всего 8 тыс. фунтов. Наиболее удачными приобретениями были “Поммерн”, “Пенанг”, “Понапе” и “Пиннас”. Всего же к началу Первой мировой войны флот “Летающих П” насчитывал 18 винджаммеров, из которых 7 были трехмачтовыми, 10 — четырехмачтовыми и 1 — пятимачтовым.

* Поскольку движение парусных судов, не имевших вспомогательного двигателя, в проливах и на подходах к портам сопряжено со значительным риском столкновения и посадки на мель, время их переходов к берегам Чили обычно замерялось от прохода мимо островов Уэссан, Уайт или мысов на южном побережье Англии — Лизард, Сент-Катрин, Данджнесс, Прол и других ориентиров.

** Г.Эриксон, приобретая суда у разных компаний, принципиально сохранял их старые названия.

Я честно попытался раскопать картинки летающих "П", но увы, все дороги ведут к бывшим винджамерам. Один из которых я уже представлял. Это Падуя последнее приобретение Лаеша. Всем нам он известен как Крузенштерн. Судно было переоборудовано в учебное и от его прежней конструкции мало что сохранилось. Так большинство механизмов для работы с парусами демонтировано из-за чего экипаж вместо 28 человек у Лаеша стал 70 человек. Добавлены каюты для 70 курсантов, т.е. перепланирована значительная часть судна. Поэтому я подумавши решил предложить вашему вниманию музей настоящего виджамера, летающего "П", сохранившемуся в первозданном виде барк "Поммерн" или Морской музей Мариехамна.

Поэтому приведу здесь целеком прекрасную Алексея Госса

Главный экспонат морского музея Мариенхамна – это четырёхмачтовый барк «Поммерн». Это один из четырёх сохранившихся в мире «летающих П» и единственный в мире «винджаммер», полностью сохранивший своё оригинальное оснащение.

17 августа 1807 года первый пароход Фултона отправился из Нью-Йорка в Олбани по реке Гудзон. Вряд ли кто-то из наблюдавших его отплытие зевак предполагал, что стал свидетелем начала заката эры судоходства под парусами. Но едва появившись, пароходы стали стремительно завоёвывать реки, а затем моря и океаны. Уже через 12 лет после того первого рейса, пароход «Саванна» совершает первый трансатлантический рейс.

Пароходы постепенно вытеснили парусники с пассажирских и грузовых линий. Они не зависели от силы и направления ветра и могли ходить из Европы в Америку расписанию, как пригородные электрички. Кроме того, им не нужно было простаивать на рейдах в ожидании буксира, они могли подниматься по течению крупных рек, у них нет рангоута, препятствующего работе подъёмных кранов. А после открытия Суэцкого канала в 1869 году маршрут из Азии в Европу стал для пароходов короче ещё на несколько тысяч километров, в то время как парусники должны были по-прежнему огибать Африку.

Считается, что «лебединой песней» коммерческого судоходства под парусами были легендарные гонки «Чайных клиперов» 1959 –1872. В гонке 1866 года с рейда китайского Фучжоу стартовало 16 клиперов. Через 100 дней победители? «Тайпин» и «Ариэль»? финишировали в устье Темзы с разницей в 10 минут. Единственный сохранившийся чайный клипер? знаменитая «Катти Сарк» в настоящее время находится на вечгной стоянке в сухом доке в Гринвиче (Англия).

Но последнюю страницу в 400 летней истории строительства больших океанских парусных судов перевернули не «чайные клипера», а так называемые «винджаммеры» (англ. windjammer? выжиматель ветра). Парадоксально, но эти корабли были порождением технического прогресса, погубившего их предшественников.

Развитее металлургии и металлообработки позволило изготовить для парусного судна полностью стальной корпус, неслыханных доселе размеров, способный нести 4 и даже 5 мачт. Кроме того, использование стали позволило строить суда с более вытянутыми, стремительными обводами. Мачты и реи также стали изготавливать из стали, что позволило увеличить их высоту и площадь парусов. С такими мачтами можно было идти под парусами в условиях шквала, не опасаясь, что они не выдержат напора и сломаются. Развитие механики позволило создать массу разнообразных лебёдок, блоков и других приспособлений, позволяющих облегчить труд матросов по управлению парусами. Некоторые парусные суда даже оснащались вспомогательными паровыми машинами для привода лебёдок и руля. Первый четырёхмачтовый корабль со стальным корпусом – «Каунти оф Пиблз» был построен в 1875 году в Шотландии. Суда, воплотившие в себе все наиболее характерные для «выжимателей ветра» черты появились позднее? в начале 1890-х годов.

Несмотря на достоинства «винджаммеров», преимущества пароходов для перевозок пассажиров, каботажного плавания и даже рейсов в северной Атлантике были слишком велики. Единственной ареной, где парусник мог бороться с пароходом, были просторы океанов и перевалка крупнотоннажных грузов. За ветер, в отличие от угля, не надо платить. Это особенно существенно, если надо везти груз через полмира. В трюмах парусного корабля не требуется место для котлов и машин, а так же запасов угля, его можно отдать под полезный груз практически полностью. Более того, парусный флот не требует доставки дополнительного угля для бункерования пароходов в отдалённые порты южных морей. Поэтому, последние парусники были самыми большими в истории: если водоизмещение «чайных клиперов» редко превышало 600 тонн, то у первых «винджаммеров» конца 1870-х оно достигало 2000 тонн, а у судов, построенных в последнем десятилетии XIX века – 4000 тонн. Именно на это время приходится последний бум строительства парусных судов – к 1905 году в мире насчитывалось более 3500 больших парусников.

«Выжиматели ветра» возили в Европу гуано и медную руду из Чили, древесину из Бразилии, копру из Полинезии. В обратном направлении везли цемент, а так же уголь для бункеровки своих конкурентов? пароходов. Но самым доходным грузом для «винджаммеров» рубежа столетий была чилийская селитра. В преддверии надвигающейся Первой мировой войны Европа наращивала закупки селитры – основного сырья для изготовления пороха и взрывчатых веществ. Корабли, обслуживавшие «нитратную» линию, шли из Европы в Чили огибая мыс Горн с востока – это один из наиболее опасных и сложных для парусного судна маршрутов. Дело в том, что постоянные и сильнейшие ветры дуют во встречном направлении, что требовало от команды искусства в управлении парусами и непрерывной тяжёлой работы на пути в 1300 морских миль. Суда, ходившие этим маршрутом называли «капгорнеры» (англ. Cape Horn – мыс Горн), паруса для них делали по специальному стандарту – плотностью 1 кг/м2.

Первыми строителями и владельцами больших стальных парусников были, разумеется, англичане. Но в начале XX столетия, и это скрепя сердце признали сами англичане, лучшими кораблями с самыми искусными и лихими командами были немецкие «капгорнеры». А лучшими среди них – «Летающие П» (англ. Flying P-Liner) – корабли Гамбургского судовладельца Фердинанда Лайеша (нем. F. Laeisz). Названия всех кораблей Лайеша должны были начинаться на букву «П»: «Пассат», «Памир», «Поммерн», «Падуя», «Пройссен». Команды соревновались между собой в стремлении установить рекордное время для пути из Европы до Чили. Лучший результат – 57 дней, при «нормальной» продолжительности рейса в 91 день. Один из кораблей Лайеша? «Пройссен» (нем. Preu?en – Пруссия) развивал скорость до 20,5 узлов (38 км/час). Следует помнить, что речь идёт не о спортивной яхте, а о крупнейшем на момент постройки парусном корабле – пятимачтовой махине водоизмещением более 10 000 тонн, длинной (с бушпритом) 144 метра и высотой мачт над палубой 58 метров. Не стоит думать, что появление механизмов, позволяющих выполнять большинство операций с парусами с палубы (как на современных яхтах) делало службу на этих кораблях лёгкой и приятной. Дело в том, что оплата труда матросов была одной из основных статей расходов судовладельцев. Поэтому на «винджаммерах» были невероятно маленькие, по меркам парусников предшествующих эпох, команды: если сравнивать с «чайными клиперами», то площадь парусов в расчёте на одного матроса увеличилась в несколько раз! Так же в целях экономии часть команды набирали из молодых матросов, которые были готовы выполнять тяжёлую и опасную работу практически бесплатно – только ради получения опыта. Служба на «капгорнере» была лучшей рекомендацией для немецкого моряка того времени.

Первая мировая война положила конец этой славной эпохе – множество кораблей было потоплено рейдерами и подводными лодками. Большинство германских кораблей были переданы в качестве репараций в страны, которые, как правило, не могли их эксплуатировать и суда бесцельно ржавели у причалов. Свою роль сыграло и открытие в 1914 году Панамского канала, обеспечившего пароходам из Европы короткий и безлопастный путь к портам Чили. Наследники Лайеша попытались восстановить свою империю, скупая свои бывшие корабли и даже заказывая новые. Последний в мире «винджаммер»? барк «Падуя» был построен по их заказу в 1926 году. После Второй мировой войны он передан СССР и переименован в «Крузенштерн», эксплуатируется до настоящего времени в качестве учебного судна. Впоследствии, с началом Великой депрессии цены на сырьё упали и последним маршрутом «винджаммеров» были сезонные перевозки австралийского зерна в Европу. Следуя течениям и направлениям господствующих ветров парусники шли из Европы на восток, через Индийский океан, а затем, приняв в Австралии груз зерна, следовали дальше на восток, пересекали Тихий океан и, огибая мыс Горн с востока, прибывали в Европу. Таким образом, каждый грузовой рейс превращался в кругосветное путешествие! На этом маршруте в 1921 – 1939 проводились последние в истории гонки коммерческих парусников? «Большие зерновые гонки». Рекордное время прохождения пути из Австралии до Англии – 83 дня. Но на мачтах большинства победителей развевался уже не немецкий флаг, а … финский. Так случилось благодаря энтузиазму и настойчивости Густава Эриксона? судовладельца из Мариехамна (швед. Mariehamn), получившего прозвище «Собиратель парусов».

Густав Эриксон (швед. Gustaf Erikson) (1872 – 1947), уроженец Лемланда (швед. Lemland) (Аландские острова) впервые вышел в море юнгой в возрасте 10 (!) лет, последний свой рейс он совершил в 1913 году в качестве капитана барка «Lochee». Став судовладельцем Эриксон посвятил остаток дней попыткам доказать возможность использования больших парусников в коммерческих рейсах. Он скупал простаивающие в портах суда, часто почти по цене металлолома, ремонтировал их, набирал команды и оправлял в дальние рейсы с коммерческими грузами. Его флот насчитывал до 40 парусников общим водоизмещением более 100 тыс. тонн. Постоянно находясь на грани разорения, Эриксон был вынужден ещё сильнее сократить команды – его большие четырёхмачтовые барки уходили в рейсы протяжённостью 56 000 километров с командой менее 30 человек! Вторая мировая война положила конец его попыткам – лежащей в руинах Европе было не до больших парусников. Одни корабли были торпедированы в море, другие погибли в портах под бомбами, уцелевшие ржавели у причалов. Густав Эриксон умер в 1947 году, сказав перед смертью, что жизнь в мире без парусников лишена для него смысла. Так история океанского парусного флота, начавшаяся в портах Португалии и Кастилии, закончится в далёкой северной стране на самых задворках Балтийского моря.

Наследники не нашли в себе сил продолжить дело отца и стали закупать современные суда. Компания Эриксона существует по сей день и владеет флотом судов-рефрижераторов. Управляет ею внучка Густава Эриксона. Уцелевшие парусники были распроданы, а один из них – «Поммерн» передан в дар муниципалитету Мариехамна для создания морского музея.

Поммерн (нем. Pommern – Померания) – четырёхмачтовый барк водоизмещением 2376 тонн. Был построен в 1903 году в Глазго на верфях J. Reid & Co для немецких судовладельцев и первоначально назывался «Мнемне» (нем. Mneme). Длинна судна – 95 метров, ширина ? 13, высота мачт – 50 метров, общая площадь парусов – 3420 м2. В 1908 году приобретён компанией Лайеша, переименован в «Поммерн» и стал одним из «Летающих П» на той самой «нитратной» линии по перевозке чилийской селитры. В 1918 передан Греции в счёт репараций по Версальскому мирному договору. В 1923 году куплен Густавом Эриксоном и поставлен на линию по перевозке зерна из Австралии в порты Англии и Шотландии. В 1932 году «Поммерн» преодолел путь от Копенгагена до Порт-Виктории (Австралия) за 76 дней. «Поммерн» дважды был победителем «больших зерновых гонок»? в 1930 и 1937 году.

«Поммерн»? единственный в мире «винджаммер» сохранивший оригинальное оснащение. Многие корабли, прежде чем их превратили в музеи и отреставрировали, несколько лет эксплуатировались в качестве блокшивов – плавучих складов в портах. Такие корабли лишились оригинального рангоута, мешавшего работе подъёмных кранов. Все большие парусники, эксплуатирующийся в настоящее время или эксплуатировавшийся в прошлом в качестве учебных судов подверглись глубокой модернизации. Если «Поммерн» уходил в последние рейсы с экипажем в 26 человек, то однотипный «Крузенштерн» в настоящее время имеет постоянный экипаж 70 человек и ещё 50 курсантов. Для такого экипажа приходится оборудовать дополнительные жилые помещения. Все учебные суда в целях безопасности оснащены вспомогательными дизельными двигателями, современным радио-навигационным и спасательным оборудованием, такелаж выполнен из современных материалов. После модернизации барка «Седов» в 1975-1981 годах, его бывший капитан В. Т. Роев вспоминал: «От старого судна остались только воспоминания, корпус, рангоут да водонепроницаемые переборки».

И только «Поммерн» был передан в музей в том состоянии, в котором он уходил в последние свои рейсы.

Даю вам, друзья ссылки на два прекрасных фотоальбома, посвященных этому кораблю-музею. Не вижу смысла копировать сюда большое количество фотографий.