Записки реставратора: Страсти по каменным топорам

Автор: РусИстория о том, как иногда обычная рутина превращается в увлекательный квест.

Случился в музее аврал. Да не просто аврал — авралище! Открытие нового зала. Задачи посыпались, как из рога изобилия, хорошие и разные. Ну вот однажды приходят представители Обчества к реставратору и говорят:

— Есть тут у нас два топорика* каменных, очень нам хочется рукояти на них получить, чтоб представлены в экспозиции были во всем блеске и красоте.

— Не вопрос, — отвечает реставратор — Умную Книгу помню, техзадание понятно...

Но все же перестраховаться решил, еще раз глянул в Умную Книгу, да спросил у Яндекса Всеведающего...

— Фигня вопрос — ответили в один голос Книга с Яндексом — Топорики такого типа насаживаются на круглую рукоять, обратным конусом, дабы НЕ СЛЕТАЛИ ПРИ УДАРЕ! Вот глянь, красота же!

Случайные фотки из интернета, для иллюстрации:

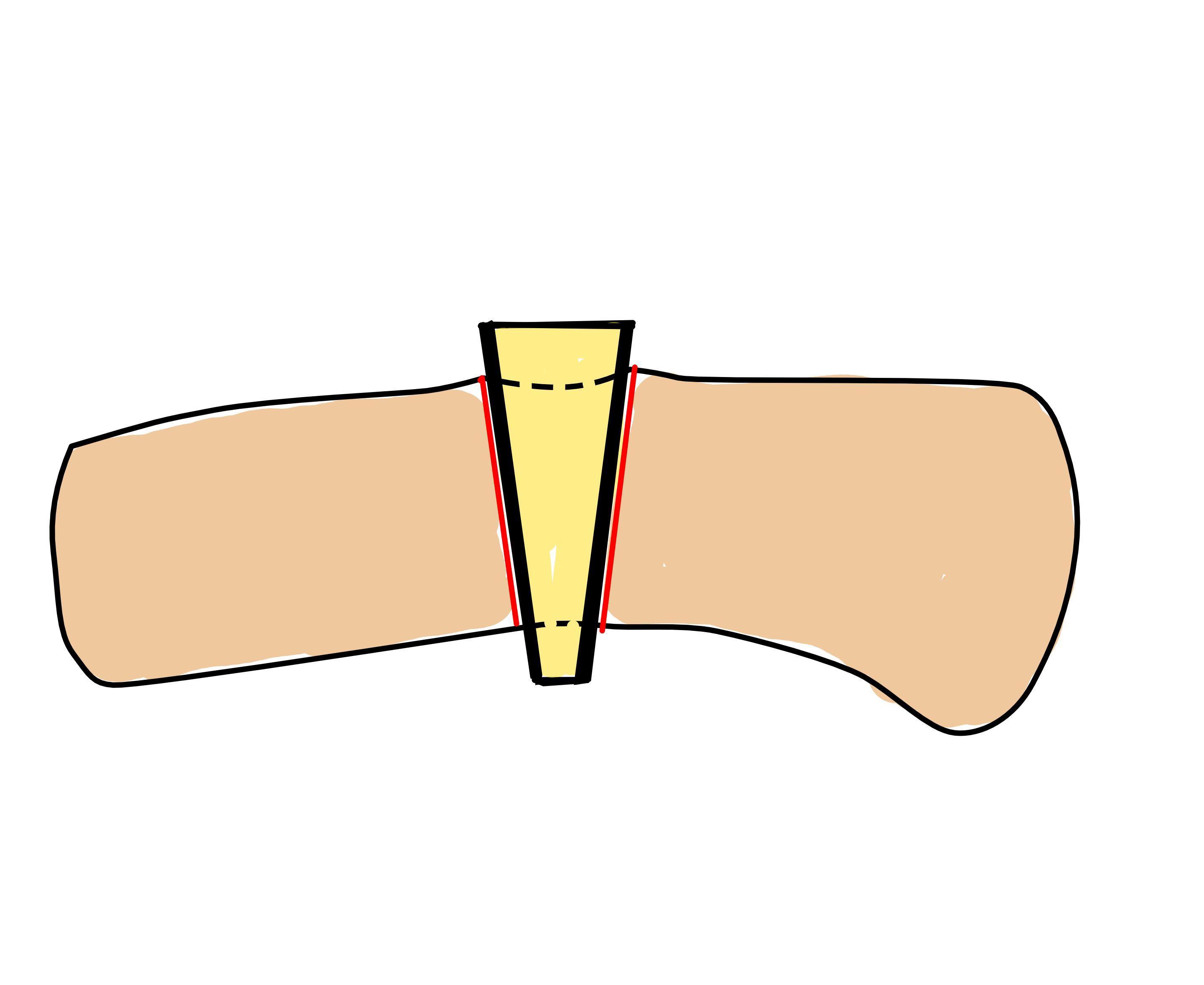

А — это — схема того, как все, теоретически, должно быть. Разумеется, углы конуса я увеличил для наглядности.

Глянул реставратор — действительно, на час работы.

И вот приносят ему топоры на следующий день. «Упс — подумал реставратор — на гиблое подписали...» Дело в том, что диаметр отверстия в топоре весом в 362 грамма — всего 17 миллиметров! В широкой части... А значит, реплики на фотках выглядят, может, красиво и убедительно, но только до тех пор, пока в руках не подержал да сравнить не с чем. В общем, топорик, по мыслям Книги и Яндекса, должен был выглядеть примерно так, только рукоять, естественно, подлиннее:

Да-да, в отверстие мой большой палец не пролазит. Да и указательный — только до второго сустава:

И снова кинулся он к Книге и Яндексу, вопрошая: «Как же так? Пошто обманываете?»

— Фигня вопрос! — ответили Книга и Яндекс (который, видимо, именно с этой книги умные мысли брал) — Эти топорики были ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЕ!

А на кой церемониальным топорикам не слетать при ударе и как этот самый удар должна выдерживать полуторасантиметровая тростинка — они не сказали. Не царское это дело.

Плюнул тогда реставратор на Книгу скрытную, обругал Яндекса словами всякими, что не всякая бумага выдержит и кинул клич по друзьям верным...

***

В общем — задача действительно оказалась интересная. Чтобы не трогать лишний раз экспонаты — даже реплику изготовил. Каюсь — времени было жалко, так что реплику делал вполне современными методами: фрезой по камню и алмазными дисками на болгарке. Благо — запасов змеевика еще надолго хватит.

Вообще — каждый предмет может очень много сам рассказать о себе, надо только внимательно смотреть и немножко думать. Стал осматривать топорик еще раз, внимательнее. Первое, на что можно обратить внимание — работа очень трудоемкая, но при этом качественная. Ничего лишнего, ненужного здесь не будет. И действительно, форма максимально отвечает критериям прочность/эффективность.

Итак, что же можно увидеть:

Диаметр посадочного места — 15 мм, тут без вариантов (17 — в широкой части конуса). Так что, действительно, либо насаживать на обратный конус, либо насаживать на 15 мм цилиндр , который затем расклинить с верхней части.

И вот — первая находка: с нижней стороны у отверстия имеется ромбическая площадка, с плоскостью, перпендикулярной оси топорища, при том, что с верхней стороны ничего подобного нет. Причем — у обоих топориков, хотя они отличаются размерами и пропорциями. Это ж-ж-ж — не просто так! Явно посадочная площадка. И вот размеры эти площадки имеют вполне вменяемые 35 — 40 мм (примерно).

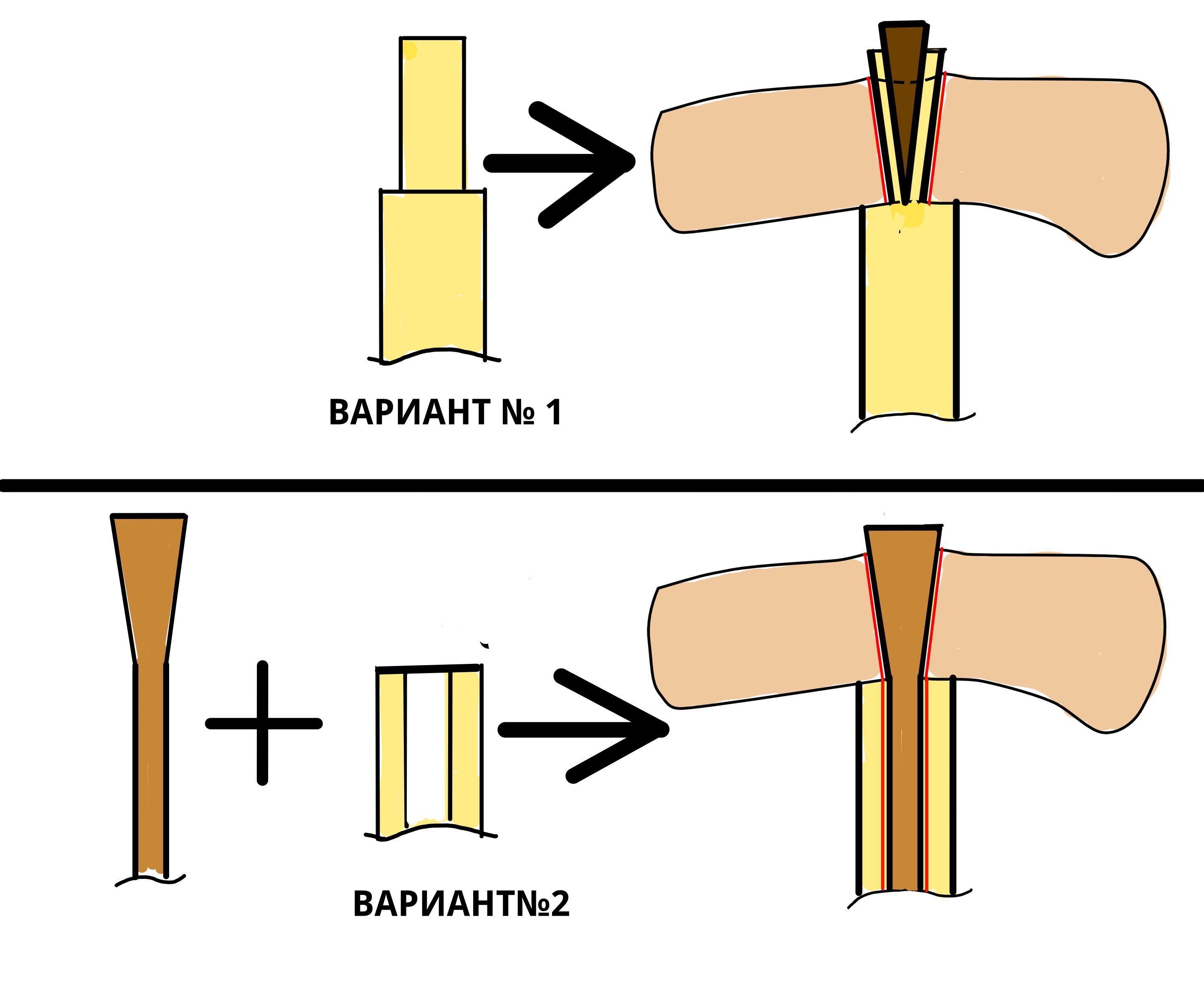

То есть — основная часть топорища была гораздо толще посадочного отверстия. Такое возможно в двух случаях: либо на топорище стачивалось посадочное место на цилиндр 15 мм, либо... Вот так:

Ну а дальше были эксперименты. В первую очередь проверил маловероятный, на мой взгляд, вариант с стачиванием на цилиндр, насадил реплику, расклинил и опробовал. Как и говорила интуиция — крепление оказалось очень слабым, мало того, что посадочное место тонкое, так еще и расколотое. Выдержало это творение ровно два удара по сосновой доске. После этого стал развивать и дорабатывать второй вариант.

И вот, что получилось...

Вот он, тот самый конус:

ВОт таким образом он будет входить в отверстие в топорище:

А тут видно два оверстия под деревянные натяжные клинья. Посадочный конус намазывается клеем и пропихивается в топорище, после чего фиксируется натяжными клиньями:

ТОпорище в верхней части обмазываем клеем и обматываем кожанным ремешком:

Ну а после высыхания — старим, придаем аутентичненький вид и обрабатываем консервантом, ибо бывают прецеденты! Но вот окончательные фотки — не покажу, нету. Если только экспозицию, когда откроется... Остается только добавить, что все эти этапы рождались в ходе практических экспериментов и направлены на общее усиление конструкции, что в конце концов позволило репликой такого топора в хлам раздолбать дубовую доску-сороковку. Да, разумеется, не с одного удара, и даже не с десяти.

Вот так банальная проходная работа на час растянулась на две недели поисков и экспериментов. Сразу хочу сказать знатокам: данная идея — продукт размышлизмов реставратора, плюс — технические консультации старших товарищей, лично присутствующих на раскопках этих и подобных артефактов. На абсолютное знание не претендую, потому очень внимательно выслушаю аргументированные возражения и предложения и буду за них благодарен. Сам я других вариантов не вижу, если, конечно, не вводить лишних сущностей, вроде бронзовых штырей.

П.С: а реплику я все же раздолбал позднее, сам топор, не топорище. Все же змеевик — не слишком прочный камень.