Социализм в XVII веке?

Автор: Д. В. АмурскийВ советское время иезуитов не жаловали и чаще всего называли "ведущим отрядом воинственного клерикализма, выступающим союзником наиболее реакционных кругов империализма в их борьбе с социализмом и коммунизмом". Слово "иезуитский" стало в русском языке синонимом чего-то двуличного, злокозненного, коварного или лицемерного.

А ведь в XVII — XVIII веках иезуиты попытались построить в Парагвае социалистическое государство!

И у них даже что-то получалось!

До прихода европейцев на территории Южной Америки обитало около 400 тысяч индейцев гуарани и ещё около миллиона родственных им тупи. Они занимались земледелием, охотой и рыболовством.

Испанцы, захватившие территорию современного Парагвая в XVI веке, массово обращали гуарани в рабство. Когда же туда пришли христианские монахи-миссионеры, они начали протестовать против такого обращения с аборигенами. Идеи Бартоломе де лас Касаса поддерживали многие доминиканцы и францисканцы. В частности, францисканец Луис де Боланьос начал организовывать деревни гуарани в Парагвае, создал для них письменность на основе латиницы и перевел на гуарани молитвенник и катехизис. Его деятельность продолжили иезуиты, получившие от короля Испании и Португалии Филиппа III разрешение колонизировать и обращать в христианство местных индейцев.

Иезуит в Новом Свете. 1624 год.

В 1605 году указом короля в колониях было запрещено рабство, но это не касалось военнопленных индейцев. Пользуясь этой оговоркой, охотники за головами и торговцы живым товаром бандейранты, известные также, как паулисты, уводили в рабство множество гуарани. Но на территории поселений, организованных христианскими миссионерами, индейцы находились в относительной безопасности. Это обеспечивало приток новых гуарани, что устраивало иезуитов: ведь так им проще было проводить миссионерскую деятельность и обращать аборигенов в христианство. Со своей стороны представители Ордена Святого Игнатия старались разумно организовать жизнь в таких поселениях, которые назывались редукциями.

Каждая такая редукция управлялась совместно индейским вождём и священником-иезуитом, которому помогал викарий. Европейцы обучали гуарани ремёслам, а также тем агротехническим приёмам, которые позволяли повысить урожайность. Индейцы сообща трудились, все результаты совместного труда учитывались и собирались на складах, из которых выдавали жителям поселения по мере необходимости. Остатков хватало для весьма успешной торговли, позволявшей закупать всё то, что в редукциях производить не получалось. По сути, это была первая попытка построения справедливого общества на базе христианской идеологии, но без частной собственности и с приоритетом общественного блага и главенстве коллектива над личностью.

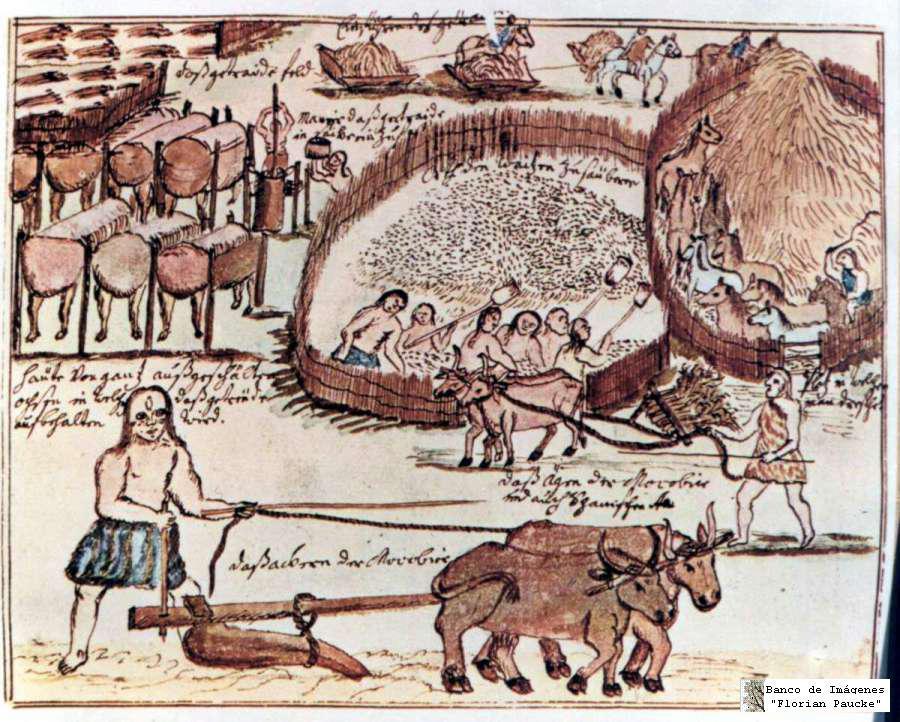

Florian Paucke. Индейцы возделывают пашню. XVIII век.

Иезуиты не злоупотребляли своим положением, не пытались присвоить себе имущество редукций, не насаждали силой испанский язык и европейские обычаи, поэтому аборигены относились к ним очень хорошо, доверяли своим пастырям и беспрекословно им подчинялись. Не было ни одного случая, чтобы индеец из поселения поднял руку на священника или викария. К 1620 году в 13 редукциях проживало уже около 100 тысяч гуарани.

Но бандейранты тоже заметили, что в поселениях обитает много индейцев и захватить их там проще, чем гоняться за ними по джунглям. В 1620 года группа паулистов атаковала редукции на востоке. То, что эти поселения находились под королевской защитой, не смутило работорговцев. За двадцать лет большинство редукций было разрушено, а более 60 тысяч гуарани, обитавших там, были проданы на рынках Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Такое положение вещей совершенно не устроило иезуитов. Они употребили всё своё влияние и в 1638 году добились от папы Урбана VIII буллы, запрещавшей порабощение аборигенов, которые были обращены в христианство, и объявлявшей редукции находящимися под защитой Святого престола. А в 1639 году иезуиты получили разрешение испанского и португальского короля Филиппа IV вооружать огнестрельным оружием гуарани-христиан и создавать из них отряды самообороны. Это было более существенно, чем защита римского папы! В 1641 году ополчение под командованием вождя Игнасио и двух иезуитов разбило крупный отряд бандейрантов-паулистов. После этого количество нападений на редукции резко уменьшилось.

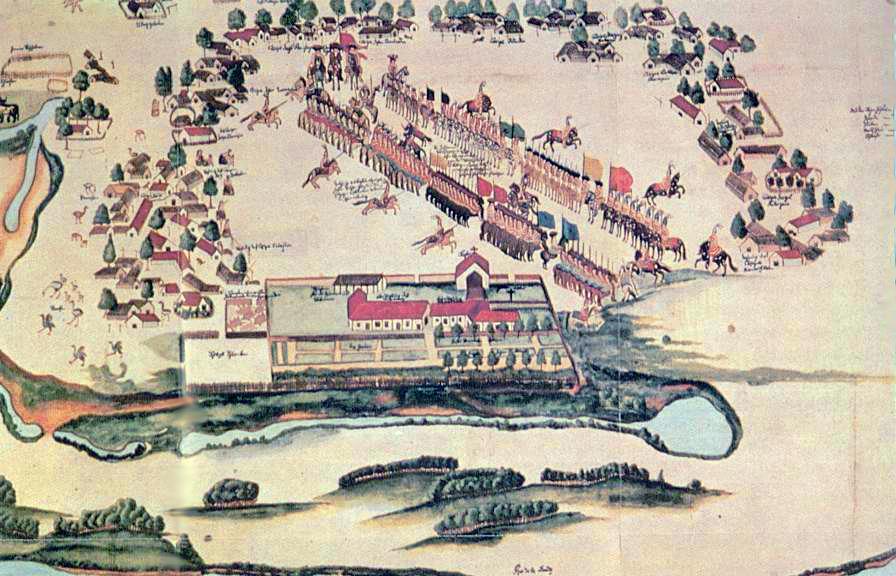

Florian Paucke. Редукция гуарани, в которой проходит смотр кавалерийского отряда, составленного из индейцев. XVIII век.

Поселения процветали, "христианский социализм" оказался довольно эффективной формой общественной организации, позволявшей обеспечить неплохой уровень жизни индейцев. Иезуиты, с их влиянием на короля и папу, практически не подчинялись гражданским властям колоний. Все трения и столкновения с губернаторами обычно оканчивались в пользу Ордена Святого Игнатия. В 1732 году 30 редукций на стыке границ современных Парагвая, Аргентины и Бразилии стали домо для более чем 140 тысяч обращённых в христианство гуарани, а общее количество индейцев, находившихся под покровительством иезуитов, доходило до 300 тысяч человек. Самое крупное поселение, Миссия Святого Ксавера, насчитывало 30 000 жителей. В то же время число иезуитов, которые управляли всеми поселениями, не превышало полторы сотни. На редкость эффективно!

Никаких законов в редукциях не существовало — их заменяли решения иезуитов. Они держали под контролем все аспекты жизни гуарани. Индейцы были обязаны регулярно ходить на исповедь, благодаря чему священники были даже в курсе помыслов поселенцев. Иезуиты назначали наказания за все проступки, сообразно вине. Это мог быть выговор с глазу на глаз, публичный выговор, порка кнутом, тюремное заключение, изгнание из редукции. Смертной казни в редукциях не существовало.

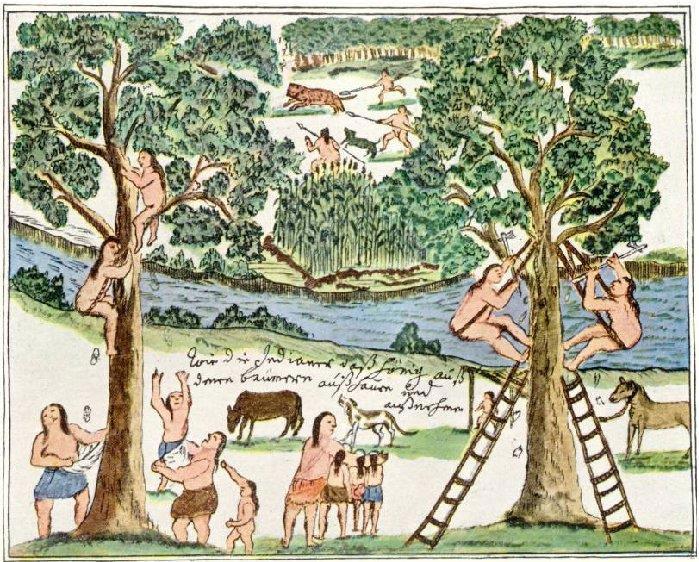

Florian Paucke. Индейцы собирают мёд. Между 1749 и 1767 годами.

Начало дня возвещал колокольный звон. По окончании утренней молитвы все шли на завтрак, после которого гуарани собирались на работы. Возделывание общей земли было обязательным для всех индейцев, включая и администрацию, и ремесленников. Перед началом работ один из иезуитов читал проповедь. После этого гуарани отправлялись на поля, построившись в колонны, под звуки барабанов и флейт. Трудились там не дольше семи часов, за работой всё время наблюдали индейцы-контролёры, которые отслеживали нерадивых и принимали меры. В результате, общественные земли обычно были тщательно возделаны, в то время как личные участки чаще всего находились в запустении. Иезуиты постоянно жаловались на безразличие индейцев к работе на своём поле: гуарани предпочитали получить наказание за плохо возделанный участок и жить на общественные запасы. В то же самое время индейцам гуарани прекрасно давались любые ремёсла. Они преуспевали в них как бы инстинктивно, достигая высокого совершенства в искусстве копирования.

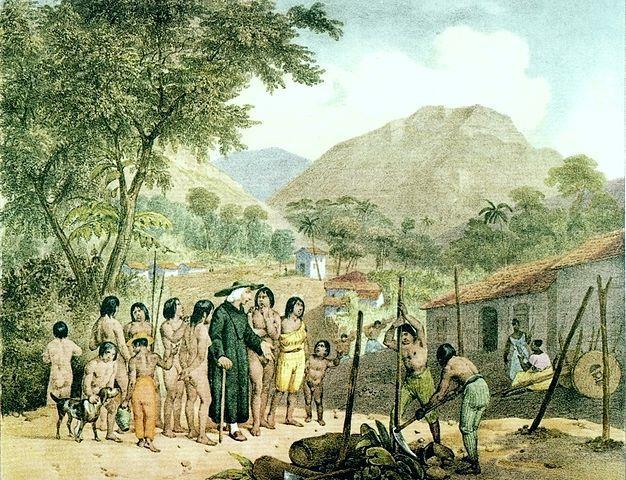

Священник-иезуит Антонио Виейра проповедует двум индейцам. 1742 год.

В праздники и в воскресные дни все индейцы отдыхали, причём отдыхали культурно. Гуарани очень любили песни, а европейская музыка на них производила очень сильное впечатление. В каждой редукции устраивались хоры, взрослые и детские. Мальчики пели в церкви во время службы. Музыкальные инструменты для аккомпанимента делали сами гуарани под руководством специально приглашённых мастеров. В одной из редукций даже была открыта консерватория, где индейцев обучали музыкальной грамоте. Силами гуарани ставились театральные пьесы. Имелась и типография, где печатались книги на гуаранийском языке.

Контролируемая иезуитами область была достаточно изолирована от внешнего мира и вполне могла считаться независимым государством. Представители Ордена Святого Игнатия являлись единственными европейцами, законно находящимися на этой территории. Ни один европеец, не связанный с орденом, не мог без их разрешения проникать в посёлки гуарани. Индейцы же покидали свои поселения лишь в сопровождении священника или викария.

Иезуиты игнорировали требования испанского правительства обучать индейцев испанскому языку. Сами иезуиты, ведущие в этой области миссионерскую деятельность, по большей части не были испанцами. Среди них было много немцев, итальянцев, шотландцев, которые не питали никаких тёплых чувств ни к языку Сервантеса, ни к монарху в Мадриде. Территория объединённых редукций даже вела самостоятельную внешнюю торговлю. Всё это в какой-то мере оправдывает термин "государство иезуитов", который иногда употребляют, рассказывая об этом историческом феномене.

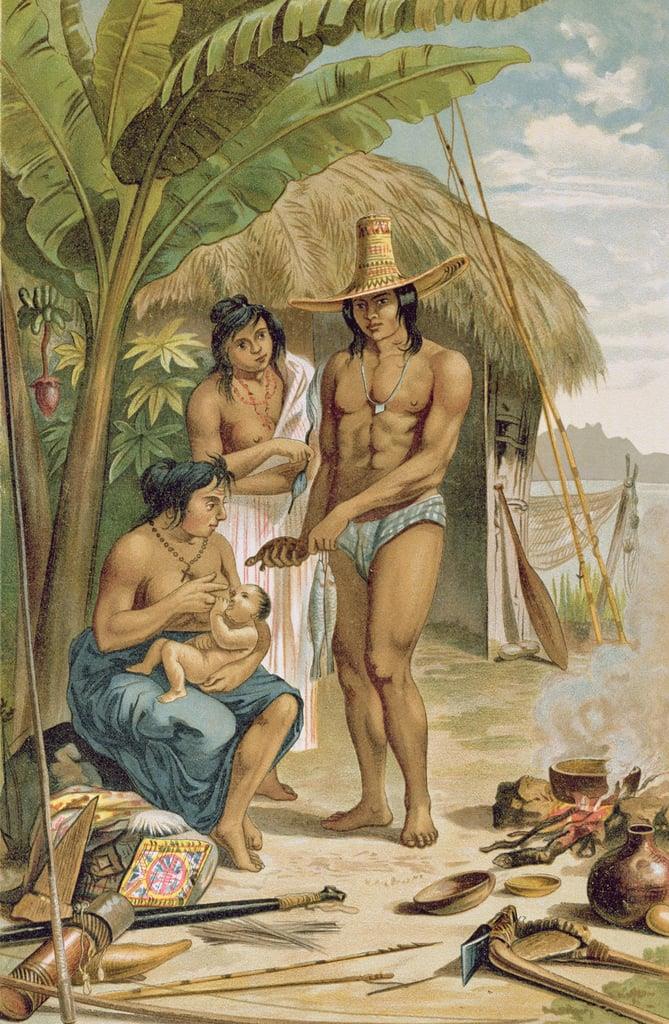

Йоганн-Мориц Ругендас. В деревне индейцев-христиан в Бразилии. 1820 год.

В 1750 году Испания и Португалия заключили Мадридский договор, по которому 7 редукций на востоке должны были перейти под власть Португалии. Иезуиты не захотели подчиниться этому решению. Попытка испанских солдат переселить обитателей семи редукций на испанскую территорию провалилась. Началась бессмысленная война, стоившая гуарани несколько тысяч жизней и окончившаяся победой испано-португальских войск. А бессмысленной она была потому, что уже в 1761 году Испания и Португалия аннулировали Мадридский договор и заключили новый договор в Эль-Пардоза, по которому семь злосчастных поселений возвращались к Испании.

Йоганн-Мориц Ругендас. Индейская семья. XIX век.

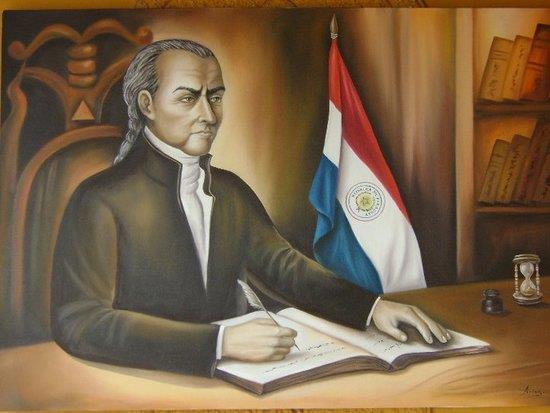

В 1768 году иезуитов изгнали из всех испанских владений в Америке. Их многочисленные редукции пришли в запустение. Без мудрого руководства иезуитов индейцы впали в бедность и вскоре вернулись к жизни в лесах. Но сама идея построения справедливого общества не сразу забылась в Парагвае. В 1811 году страна добилась независимости от Испании, а 3 октября 1814 года единоличную власть в Парагвае захватил Хосе Гаспар Родригес де Франсия. Франсия стремился построить общество равенства на принципах мыслителей эпохи Просвещения, а также руководствуясь некоторыми идеями Робеспьера и Наполеона. В результате у него получилось националистическая диктатура с элементами социального и полицейского государства.

Судите сами! В Парагвае у испанцев были конфискованы все латифундии, в результате чего в распоряжении государства оказалось до 98 процентов земель. Часть этого земельного фонда была передана крестьянам в аренду на льготных условиях. Около 64 самых крупных и преуспевающих имений были преобразованы в государственные хозяйства, где занимались, в-основном, производством мяса и кож. В промышленности создавались казённые мануфактуры. А ещё государство финансировало крупномасштабные общественные работы по строительству и обустройству городов, мостов, железных и шоссейных дорог, каналов и т. п. При этом на государственных предприятиях и общественных работах использовался труд негров-рабов и заключённых.

Хосе Гаспар Родригес де Франсия. Современное изображение.

В то же время Франсия пытался создать этнически однородное население, поощряя смешанные браки и введя обязательное государственное образование для мужчин. Иностранная пресса была в Парагвае под запретом, а местная писала лишь о том, что считал нужным диктатор. Он поощрял мелкий крестьянский и ремесленный секторы, но держал их под жёстким контролем государства, которое устанавливало, сколько чего производить и по каким ценам продавать. Качество местной продукции контролировалось репрессивными мерами. Ввоз в страну любой иностранной продукции был под запретом, что стимулировало национальную экономику. "Автаркия!" — скажете вы, и будете правы. Но в Парагвае середины XIX века это работало, и работало успешно.

Похожая политика продолжелась и при следующем диктаторе, Карлосе Антонио Лопесе. Уже в 1845 году американец Гопкинс сообщал правительству США, что в Парагвае нет ни одного ребёнка, не умеющего читать и писать. В 1862 году население Парагвая достигло 1 340 000 человек, территория составляла 901 000 км², государственных долгов не было вовсе, а государственные доходы составляли 2.5 миллиона долларов в год.

Но в 1864 году Бразилия напала на Уругвай, с чем Парагвай был категорически не согласен в силу своего географического положения. Началась Паргвайская война, в результате которой население Парагвая сократилось до 221 тысячи человек. Победители, Бразилия и Аргентина, отторгли от Парагвая более половины территории (ныне площадь этой страны составляет лишь 406 752 км²). Парагвайская промышленность была уничтожена, большая часть преуспевающих парагвайских деревень была разорена войной и покинута. А ещё погибло столько мужчин (некоторые утверждают, что до 90%!), что правительство было вынуждено легализовать многожёнство. Католическая церковь не то чтобы согласилась, но вынуждена была закрыть на это глаза. С тех пор женщина в парагвайском обществе считается главой семьи, но вот гулять молодым женщинам в одиночку не рекомендуется — любой встреченный мужчина расценит это как сигнал к тому, чтобы внести свой вклад в восстановление численности населения.