Краски мира: народ коми

Автор: Szomorú OrsolyaТадада, 5 дней до католического рождества, 5 дней до старта прием заявок на конкурс этнических рассказов, а у меня сегодня длиннопост о народе коми. Скажу честно, меня очень эта тема увлекла, так что дальше будет многобукв. Поехали.

Какие именно коми?

Сразу для себя отмечу, что есть два самостоятельных этноса: коми-пермяки и коми зыряне. Официальное название коми-зырян — просто коми. Они являются коренным населением Республики Коми. Это финно-угорский народ, численность которого больше, чем коми-пермяков. Сами себя они называют по-разному, в зависимости от региона проживания: коми-войтыр, коми-морт, комийас. Зыряне - старо-русское название. Конечно, есть теория, что это от русского слова "зырнуть", т.е. что-то отодвинуть, продвинуться и связано с продвижением и освоением новой территории.

Сразу для себя отмечу, что есть два самостоятельных этноса: коми-пермяки и коми зыряне. Официальное название коми-зырян — просто коми. Они являются коренным населением Республики Коми. Это финно-угорский народ, численность которого больше, чем коми-пермяков. Сами себя они называют по-разному, в зависимости от региона проживания: коми-войтыр, коми-морт, комийас. Зыряне - старо-русское название. Конечно, есть теория, что это от русского слова "зырнуть", т.е. что-то отодвинуть, продвинуться и связано с продвижением и освоением новой территории.

Что касается коми-пермяков, то большая часть этого народа проживает в Пермском крае. Это ещё более малочисленные народ, чем зыряне. У них тоже разные самоназвания: коми пермякезз, коми отир, коми морт. В своё время русские звали их пермяками, пермичами и пермянами. Предполагается, что это слово они услышали от вепсов, которые так называли местность, где издавна жил этот народ - «пера маа», то есть «земля, которая лежит за рубежом». Но это лишь гипотеза (Д.В.Бубриха).

Коми-пермяки о том, что они являются "коми-пермяками" узнали примерно в 1920ые годы :) До этого они вообще не связывали себя со словом "коми" и называли себя "пермяки"/"пермяне" и считали себя коренным населением Пермского края. В 20ые годы их выделили в автономный округ и выделили нынешнее название.

Любопытно, как по-разному описаны эти два народа в словаре Брокгауза и Ефрона, который издавался в конце 19-начале 20 в.в.:

Вот коми-зыряне:

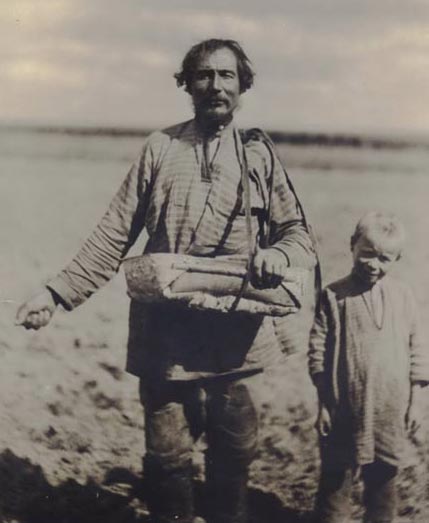

Зыряне роста среднего (кроме удорцев, отличающихся высоким ростом); телосложения крепкого и правильного; следы финского типа на лицах едва заметны; цвет волос большей частью чёрный, при серых и тёмно-карих глазах; реже встречаются русые волосы и голубые глаза.

А вот коми-пермяки:

«Коми-пермяки ростом ниже среднего, имеют сложение более слабое, чем у коренных русских; волосы по преимуществу белокурые, русые или рыжеватые, глаза серые, нос часто вздёрнутый, лицо широкое, борода небольшая, хотя встречаются особи и с тёмно-русыми волосами, карими глазами, смуглой кожей, более продолговатым лицом и тонким носом».

Существует две главенствующие версии происхождения самого слова "коми". Первая предполагает, что название произошло от названия реки Кама. Вторая версия пердполагает, что "ком" на пропермском языке означает "мужчина", т.е. человек.

Алфавит коми, христианство и Стефан Пермский.

Стефа н Пермский крайне важная для народа коми фигура. Во-первых, именно он обратил коми в православие, но гораздо интересней для меня было то, что он подарил им совершенно уникальную письменную культуру. В 14ом веке Стефан Пермский, выходец из Великого Устюга, прибыл в земли коми и стал распространять православие. Для этого он составил очень интересную азбуку. Её особенностью было сочетание рунических знаков, греческой старописи и кириллической. Данный алфавит назывался "Абур" - от первых букв алфавита. К сожалению, подобная система жила не более 150 лет, но остались её материальные артефакты. А именно "Зырянская троица". Сейчас эта икона находится в музее в Вологде. Под изображением святых можно рассмотреть большой текст молитвы, составленный как раз коми-алфавитом. К сожалению, это единственное, но важное подтверждение того, что коми-алфавит не миф. В житие о Стефане Пермском нет упоминаний о том, что Стефан участвовал в создании данной иконы, но в быту можно встретить уверенность, что он чуть ли не создатель данной иконы. Вообще взаимоотношение коми и христианства крайне любопытное. Языческих следов в жизни коми осталось довольно мало, в отличие, например, от марийцев или удмуртов. Принятие православия шло достаточно мирно, как и в принципе было типичным для финно-угорских народов. А ещё коми говорят, что они являются вторым в мире финно-угорским народом, который стал издавать рукописным образом литературу. Первыми, кстати, были венгры, которые перевели Библию.

н Пермский крайне важная для народа коми фигура. Во-первых, именно он обратил коми в православие, но гораздо интересней для меня было то, что он подарил им совершенно уникальную письменную культуру. В 14ом веке Стефан Пермский, выходец из Великого Устюга, прибыл в земли коми и стал распространять православие. Для этого он составил очень интересную азбуку. Её особенностью было сочетание рунических знаков, греческой старописи и кириллической. Данный алфавит назывался "Абур" - от первых букв алфавита. К сожалению, подобная система жила не более 150 лет, но остались её материальные артефакты. А именно "Зырянская троица". Сейчас эта икона находится в музее в Вологде. Под изображением святых можно рассмотреть большой текст молитвы, составленный как раз коми-алфавитом. К сожалению, это единственное, но важное подтверждение того, что коми-алфавит не миф. В житие о Стефане Пермском нет упоминаний о том, что Стефан участвовал в создании данной иконы, но в быту можно встретить уверенность, что он чуть ли не создатель данной иконы. Вообще взаимоотношение коми и христианства крайне любопытное. Языческих следов в жизни коми осталось довольно мало, в отличие, например, от марийцев или удмуртов. Принятие православия шло достаточно мирно, как и в принципе было типичным для финно-угорских народов. А ещё коми говорят, что они являются вторым в мире финно-угорским народом, который стал издавать рукописным образом литературу. Первыми, кстати, были венгры, которые перевели Библию.

Коми-ижемцы, ненцы и оленеводство.

Коми изначально пришли из верховья реки Кама, продвигаясь всё дальше и дальше на север. Одна из групп, коми-ижемцы, уникальны тем, что они оленеводы, располагались в бывшем Печорском уезде Архангельской губернии. Придя в эти земли в 17-18 веке, коми смешивались с ненцами и научились многому из охотничьего и оленеводческого быта. Особенно интересно то, что "ученик превзошёл учителя", так как оленеводство коми вывели на совершенно иной уровень. К началу 20го века 2/3 поголовья оленей в этих краях принадлежали именно коми, что делало этот народ крупнейшими оленеводами европейского севера, обходя жителей Лапландии, саамов и самих ненцев. К тому же, их товар отличался определённым качеством.

Коми считались очень торговыми людьми. Бытовало мнение, что они люди деловые, хорошие посредники между местными народами и русскими купцами. До того как стало осваиваться Балтийское побережье, Архангельск являлся важнейшим портом, и коми крайне активно взаимодействовали с поморами. Особенностью коми-ижемцев являлось то, что они торговали не просто оленьим мясом. Например, они фактически стали изготавливать такой товар как замша и продавать его через посредников в Европу.

Альтернатива земледелию.

Заниматься земледелием - дело не очень удачное на севере. Альтернативой для коми было собирательство и рыболовство. Конечно, это не то собирательство, что в древнее время, собирали растения и ловили рыбу с преимущественной целью продать. Коми приезжали в разные местные городки (например Сольвычего́дск) и были важной частью торговой системы. Помимо этого, коми с лёгкостью мигрировали, так что если один торговый канал иссяк, то они просто покидали земли и отправлялись дальше. Именно поэтому возникали коми-общины на Ямале или Кольском полуострове. Миграция, торговля, охота и хозяйственность - очень важные аспекты этого народа. Создавались запасы ягод, грибов, даже берёзового сока ("зарава"), в общем, коми старались максимально освоить абсолютно всё, что дарила им природа.

Керка и погосты.

"Керка" с языка коми означает "дом". Мир дома коми можно, наверное, сравнить с моделью Ноевого ковчега. Обычно он был большим, часто двухэтажном, с двухскатными крышами, и внутри дома была как жилая часть для людей, так и для скота. Это позволяло довольно долго даже не выходить из своего жилища.

"Погост" - это не кладбище для коми, отнюдь, а большое поселение. Погосты обязательно располагались около воды и леса.

А создание керки было целым обычаем. На строительство керки использовалась обычно сосна. Однако нижние венцы предпочитали делать из лиственницы, т.к. она меньше подвержена гниению. Сама изба строилась высокой. По преданию, к выбору леса подходили очень серьезно. Не каждое дерево подходило. Для выбора нужных деревьев приглашались знающие люди. Это были старики, которые считались колдунами. Нельзя было ослушаться этого человека. Иначе могла случиться беда. Нельзя было использовать деревья с наростом на стволе , опоясывающий дерево. Или если сучья росли вдоль ствола, а возле сучка была ложбинка. Дерево с двумя вершинами тоже не подходило под строительство керки – верная плохая примета.

Заготавливали лес обычно в июне. В выбранный день хозяин с утра в обязательном порядке обходил все свое хозяйство. Если же обнаруживалось, что какое-то животное со двора погибло – «зарон» (заготовку) переносили. Если же все в порядке было, то хозяин с двумя мужиками шли на пробный «зарон». Валили три дерева. Если у какого-то из них отламывалась вершина при падении, то строительство керки переносили. Если деревья падали удачно, то через несколько дней (обычно на убывающую луну) рубились остальные деревья. Сруб керки рубили обычно в марте. Строительством занимались плотники. Но первый удар делал обязательно хозяин дома. А отлетевшую щепку хранил до установки на фундамент первого венца. Эту щепку подкладывали в красном углу.

Переезд в новую керку происходил обязательно ночью около полуночи. Все вставали, собирались и шли в новый дом. Первым шел хозяин. В руках он нес петуха и курицу (желательно черного окраса), а за пазухой икону. Не забывали взять с собой хлеб и соль. Из голбца (подпола) звали домового в новую избу. Войдя в сени нового дома, внутрь пускали сначала петуха и курицу. И только потом заходил хозяин и остальные члены семьи.

Мифология коми

Среди дохристанских мифов о сотворении мира можно выделить миф о двух богах-созидателях - Ена и Омоля. Имя Ена означает «бог, небо» и близко именам других небесных богов, в том числе удмуртского Инмара. Имя Омоль — «плохой, гадкий» — по некоторым предположениям отражает наименование высшего бога Юмала у соседей коми, западных финнов. Версий о становлении двух богов много, вот одна из них:

А вот ещё один пример соперничества братьев:

Проводы льда.

Очень важный праздник для коми. Независимо, в какое времени суток начинался ледоход, к реке подходилисемьями. Еслиледоход начинался ночью или рано утром, будили детей и все вместе шагалик берегу. Был такой своеобразный обычай – выбросали ненужные в хозяйствеглиняные горшки на лёд. Бросая именно глиняные горшки, сделанные изприродного материала, люди знали, они не принесут урон природе. Видимо,вместе с горшками хотели избавиться от зла, несчастья и горя, при этомпроговаривали: «Пусть всё плохое уплывёт по воде» («Мед став льёкыс

мунас коотэм вőр-ва вывтi»). В одном из сел коми-ижемцевженщины во время ледохода подходили близко к реке, брали льдинки в руки,умывались и бросали лёд в реку. Так они избавлялись от болезней и порчи.В каждой деревне были женщины,бабушки которые владели искусством специального пения и они,проплывающий по реке лед, провожали причетом, в котором оплакивалсянерукотворный мост, верно служивший всю зиму людям.

Душа человека.

В народных верованиях коми существуют представления о наличии у каждого человека двух форм души. Одна из них — лов, дыхание, жизнь, является как бы внутренней душой, обеспечивающей человеку жизненную потенцию, другая, орт, находится раздельно от него и появляется только накануне его смерти.

Лов считается «внутренней» душой человека. Коми этнограф В.П. Налимов считал, что она находится в голове и является носителем жизненного начала в человеке и соответствует дыханию. Наступление смерти человека констатируется прекращением дыхания и обозначается как лов петОм (выход души). Вместе с тем, «лов» имеет определенную субстанциональность. У постели умирающего собираются родственники, чтобы увидеть исход «лов». О них говорят: лов видзОдцОы (смотрят, ожидают исход лов). Предполагается, что лов имеет вид белого облачка или пара, реже бабочки, мыши, птицы, маленького человечка. Лов — душа умершего, которая отправляется в загробное путешествие в Рай или в Ад, соответственно совершенным при жизни поступкам. П.А. Сорокин рассматривал лов как реинкарнирующую душу, способную после смерти человека перевоплощаться в какие- угодно природные формы. Поэтому окружающий мир одушевлен. Отсюда зафиксированные в языке устойчивые словосочетания типа ловья турун (живая трава), ловья пу (живая трава), ловья чери «живая рыба» и т.п. .

Орт.

Орт — душа, тень, двойник человека. Он появляется с первыми секундами жизни младенца и сопутствует ему до самой смерти. Орт всегда находился вне тела человека, но человек не мог видеть его. Другие же люди видели орта. Он очень походил на своего хозяина, часто занимался тем же, чем занимался и хозяин. Но часто он являлся в образе попа, женщины в жёлтом платье или синего огонька. Иногда орт мог быть невидимым. Тогда он являлся в виде звуковых эффектов.

Орт предвещал смерть своему хозяину. Перед смертью орт предупреждал его родных о приближающейся смерти хозяина: неожиданно проступившие на теле синяки, неведомые голоса, шум, вой могли означать о скором переходе между явственным и загробным миром. Подобные предзнаменования могли быть как с ближайшим покойником, так и с его близкими родственниками.

Приход орта чуяла собака. Её вой предвещал смерть хозяина.

Орт мог указать как умрёт человек. Если он должен был умереть от пулевых ранений, то его видели стреляющимся и слышали хлопок выстрела. Интересно, что если орта видели без какой-то части тела (головы, руки, ноги), то этот знак расценивался как предопределённость смерти. Если же он виделся целиком, то смерти можно было избежать.

Среди охотников считалось, что, если почудилось, что кто-то снял лыжи, подошёл к двери избушки, дышит протяжно, но не входит, то это орт. И, немного погодя, если один из охотников возвращается в избушку, то его ждёт смерть.

Орт был опасен для стороннего человека. Если он являлся в образе прядущей женщины, то засмотревшимуся зеваке она могла проткнуть веретеном глаз. Также он был лют с теми, кто перешёл под гробом, когда он был поднят. В этом случае орт преследовал попятам человека и ему следовало ещё раз в обратном направлении перейти под гробом, чтобы орт усопшего покинул его навсегда.

Как служитель подземного мира, орт мог наложить сильную порчу на людей или скот.

После смерти орт, пока его поминают в течение года, странствовал по местам, где бывал умерший. Затем умерший окончательно уходит в загробный мир. По случаю этого события на его могиле ставят памятник, а орт переселяется в птицу, либо трансформируется в камень или уходит под землю в могилу, где погребён хозяин.

Мифологические представления коми о местонахождении загробного мира противоречивы. С одной стороны, считается, что он отделен от мира живых реальным географическим пространством как далекая обитель предков на севере. С другой стороны, загробный мир как бы «включен» в мир живых и отделен от него как невидимое пространство. Поэтому умершие принимают непосредственное участие в делах живых: помогают (или вредят) в ведении хозяйства, в охоте, рыболовстве, при земледельческих работах и т.п.

Прочее

Очень развита была народная этика. Помимо основного дома у коми всегда была небольшая избушка в лесу. Это была охотничья избушка, в которой хранились продукты, инструменты, оружие. И считалось, что просто так войти в эту избушку нельзя. Поэтому охотнику стоило сначала спросить разрешения. Кстати этика касалась и торговли. Коми не пользовались услугами банков, предпочитая занимать деньги под честное слово.

Кухня.

Шангьи - вещь распространенная среди финно-угорских народов. Эти лепёшки-пирожки. Это дрожжевое блюдо с картошкой. Её добавляли по-разному, например, тёрли на терке и закладывали не в середину, а по бокам, чтобы от первого же укуса она хрустела. Что касается пельменей, то есть масса споров, кто вообще соченил слово "пельмень", но одна из версий гласит, что произошло оно именно от языка коми, а именно от слов "пель" - ухо и "нянь" - хлеб :) Фарши у коми тоже бывают очень интересные. Например, помимо привычной говядины, понятной лосятины или медвежатины и т.д. есть ещё с редькой или ягодные фарши.

Очень распространён рыбный пирог черинянь. Рыба запекалась целиком. Популярны квас, ягодные отвары и даже домашнее пиво "сур", который делают не только с солодом но и с соломой.

Как обычно, информация взята из бездн Интернета) А есть на АТ коми? Если да, то расскажите что-нибудь интересное)

https://cyberleninka.ru/article/n/kosmogenez-v-mifologii-drevnih-komi-zyryan/viewer