За тенью прошлого в грядущее и миф

Автор: Андреева Юлия Игоревна Время собирать кости

Время собирать кости

Рассказ Ивана Ефремова «Тень минувшего», интересен в первую очередь тем, что автор прекрасно знал то, о чем писал. Ефремов не просто кабинетный ученый по специальности палеонтология: начиная с 1920 года, Иван Антонович – участник множества экспедиций, он на собственном опыте знал, где и как лучше разбить лагерь, приготовить еду на костре, какими инструментами снимать слой за слоем породу на месте раскопок, профессионально классифицировать и препарировать найденное. Знал до мельчайших подробностей, потому что начинал работу, будучи еще студентом биологического отделения ЛГУ и постепенно вырос, превратившись в крупного ученого, родоначальника принципиально нового направления в науке.

Ему принадлежит находка останков ветлугазавра, которую молодой ученый сделал буквально с первых шагов внутри раскопа.

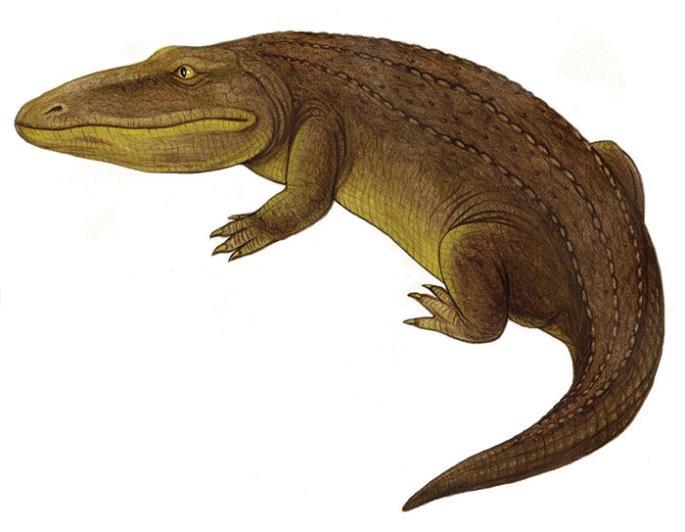

Ветлугазавр (Wetlugasaurus angustifronts) название дано по реке Ветлиги протекающей по территории Кировской, Костромской и Нижегородской областей и республики Марий Эл, на берегах которой были обнаружены кости этой рептилии. Внешне ветлугазавр напоминает крокодила длина тела которого от 75 см до 3 м.

Первым фрагменты этого существа обнаружил в 1920-х годах на берегу Ветлуги в Костромской губернии Анатолий Николаевич Рябинин, а вторым в 1927 году Иван Антонович Ефремов. Открытие было сделано у волостного села Пыщуг. На берегу реки Фердосы были найдены некоторые зубы, череп, фрагменты челюсти, фрагменты рёбер, полные конечности и почти полный хвост.

Интересный факт: В честь Ивана Ефремова назван вымерший ящер ивантозавр (лат. Ivantosaurus ensifer) — примитивный терапсид.

Новые вершины

По материалам своих ранних экспедиций в соавторстве с А.П.Быстровым в 1941 году И.А.Ефремов опубликует монографию по остеологии и анатомии эотриасового лабиринтодонта, за которую авторы впоследствии будут удостоены почётных дипломов Линнеевского общества (Англия).

В 1930-х годах И.Ефремов участвовал в геологических экспедициях по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку. Причем в 1931 году, он уже не рядовой участник, но командир отряда Нижне-Амурской экспедиции. То есть, буквально поднявшись из самых низов, Ефремов добился положения, при котором он отвечает за экспедицию в целом, за то, какие специалисты будут привлечены к работе, сколько и какого будет взято снаряжения, сколько припасов. Он должен был поддерживать и дисциплину, и рабочую обстановку, осуществлять разведку и принимать решения.

На самом деле, такой толковый и умный человек как Ефремов, а на момент поступления в институт он уже успел поработать и грузчиком и водителем и даже штурманом каботажного плавания, имел все основания выбиться в начальники многим раньше. Но дело в том, что Иван Антонович не состоял в компартии, так как был сыном богатого лесопромышленника купца А. Ефремова. И такое социальное происхождение показалась партийным чиновникам неподходящим для начальственной должности. Супруга Ивана Антоновича Таисия Иосифовна позже рассказывала, что после публикации книги «Туманность Андромеды» Ивану Антоновичу наконец-то предложили вступить в партию, но тут уж он сам отказался: «Социальное происхождение не изменилось», – резюмировал свой отказ писатель.

Из ученых в писатели

В тридцатых годах в Ефремове просыпается писатель, у которого всё начиная от серых будней с их скучной рутиной и заканчивая грандиозными открытиями, всё, всё, всё идет в дело. Так что теперь, новые экспедиции приносят не только научные работы (у Ефремова за всю его жизнь, их 90!), но и фантастические рассказы: «Алмазная труба», «Тень минувшего», «Голец Подлунный» и другие.

«Ослепительный солнечный свет, отражаясь от белых стен низких построек, с непривычки резал глаза. Никитин, болезненно щурясь, шел через просторный двор товарной станции по мягкому ковру желтой пыли.

Три новенькие автомашины уже выехали из ворот и стояли гуськом у края дороги, поджидая начальника. Высоко горбились их белые брезентовые верха, на светло-сером, еще блестящем лаке уже лежала красноватая пудра пыли. Вдоль дороги, в ту же сторону, куда были повернуты машины, по крупным камням широкого арыка, журча, стремилась чистая вода, словно смеясь над зноем и пылью. И в тон ей тихо гудели на малых оборотах заведенные моторы машин.

Никитин сел в кабину передней машины. Хлопнула дверца; косым столбом взвилась и зазолотилась пыль. Машины пошли в город белых домов и зеленых аллей, раскинувшийся у северного склона опаленных солнцем холмов». – Можно ли написать такое ни разу не побывав в тех местах, не пройдя, что называется, своими ногами, не почувствовав, не потрогав, не увидев? Человек может многое, конечно, и желтоватую пыль можно вычислить, зная состав местной почвы, и догадаться, что стены в том районе должны быть белеными (неофициальное название поселения Новоукраинка наталкивает на мысль о мазанках), и солнце слепить. Но в том-то и дело, что Ефремов не догадывается, а пишет то, что видит, или возможно, то, что вспомнил после. Человек, живущий или волею случая оказавшийся в том же месте, подтвердит, что данное описание полностью соответствует действительности. Казалось бы, а зачем нам такие подробности? Что они могут дать? На самом деле очень многое, Ефремов пишет так, что веришь каждому его слову. А раз веришь людям в рассказе, веришь природе, веришь происходящему, то затем неминуемо веришь возникшему фантастическому элементу. Или хотя бы предполагаешь, а почему бы и нет.

Фантазер или провидец?

В 1932 и 1934 годах наш герой копает по берегам рек Нюкжа и Олёкма и одновременно (1932—1935) учится экстерном в Ленинградском горном институте.Палеонтология и геология рука об руку ходят. Жаль, не все научные шишки это еще понимают. Но да ничего, придет время, признают правоту матерого практика.

В 1935 году Ефремов уже кандидат биологических наук. В марте 1941 года за работу «Фауна наземных позвоночных средних зон Перми СССР» ему была присвоена учёная степень доктор биологических наук. В то же время он разрабатывает новую отрасль знания, тафономия – учение о закономерностях сохранения остатков ископаемых организмов в слоях осадочных пород. Вот где пригодилась геология! Работа была готова к публикации еще в 1943 году, но ученый совет никак не мог решиться дать добро на ее издание. А что если Ефремов ошибся? Воспоминания об этих дебатах писатель сохранил в рассказе «Тень минувшего», где он сам выступает в роли молодого ученого Никитана: «Никитин закончил доклад. Последовавшие выступления были полны скептицизма. Особенно горячился один известный геолог, который с присущим ему красноречием охарактеризовал выступление Никитина как увлекательную, но с научной точки зрения гроша медного не стоящую «палеофантазию». Но все нападки не задели ученого. У него давно уже окрепло твердое решение».

Палеофантазия – возможно именно так за глаза называли коллеги уже известного в узких кругах ученого и литератора Ефремова. Что же, лиха беда начало. Нужны доказательства – добудем. Но не в старых работах и хранящихся в запасниках ящиках с находками, Ефремов отправляется в Монголию, откуда вскоре привозит несколько железнодорожных вагонов костей динозавров (!), причем искал он их не старым, дедовским способом, а опирался на теоретические положения своей новой науки.

Сюжет достойный пера фантаста: Представьте себе, что буквально за несколько месяцев до Ефремова в той же Монголии практически на тех же местах работала американская экспедиция, но никаких палеонтологических находок не сделала. Он же приехал и буквально: «Вокруг стволов и дальше к западу были разбросаны огромные кости с темной блестящей поверхностью.

Восхищенные исследователи рассыпались по равнине. С волнением они отыскивали все новые и новые сокровища. Превосходно сохранившиеся кости гигантских ящеров покрывали большую часть долины. Палеонтологи с радостными восклицаниями бросались то в одну, то в другую сторону. Шоферы и рабочие заразились их энтузиазмом и приняли участие в осмотре, весело удивляясь необыкновенному зрелищу.

Только часть костей свободно лежала на поверхности, другие еще находились в темном песчанике и гальке. Кости торчали повсюду в промоинах, переполняли обнаженную на бугорках породу, громоздились целыми скоплениями».

Тут уж поверишь и в черта и в дьявола и в путешествие во времени, потому как, создается четкое ощущение, что Ефремов точно знал, где искать. Для того, чтобы заметить могильник, ему даже не пришлось откапывать его. Огромные кости лежали прямо на земле, зрелище наводило на мысли о битвах драконов, произошедших в былинные времена.

Возможно именно после этой находки, когда Ефремов отправлял из Монголии вагоны обнаруженных им костей динозавров, нашим героем заинтересовался КГБ. Версия: Ефремов шпион, которого враги советского государства пытались продвинуть по служебной лестнице, путем передачи ему данного материала вместе с честью первооткрывателя.

Забегая вперед скажу, что через месяц после смерти Ефремова в 1972 году, одиннадцать сотрудников КГБ тщательно обыскали его квартиру.

«В результате первой экспедиции 1946 года было доказано неслыханное палеонтологическое богатство гобийских межгорных впадин. – Пишет И.Ефремов в «Дороге ветров. Гобийские заметки». – Перед нами встала новая задача - взять эти богатства, заставить их служить науке. Эта задача была сложнее выполненной нами. Раскопки динозавров – этих гигантов прошлого Земли – могут быть сравнены с серьезным промышленным предприятием – добычей руды или другого полезного ископаемого. Размеры скелетов «средней величины» динозавров – пятнадцать-шестнадцать метров при весе ископаемого окаменелого костяка в несколько тонн. Самые крупные динозавры – зауроподы, остатки которых тоже были найдены экспедицией 1946 года, достигают двадцати пяти метров длины, и костяки их весят уже по нескольку десятков тонн. Если добавить к этому, что полная очистка скелета от породы - работа настолько трудоемкая, что длится годы, и поэтому на месте раскопок приходится брать скелет с облекающей его породой, расчленяя его лишь на отдельные глыбы – монолиты, то станет ясным, что раскопки динозавров технически еще сложнее добычи полезных ископаемых. В самом деле, нужно не только извлечь из земли кости, но извлечь их целыми в виде больших глыб огромной тяжести. Эти глыбы перевезти из труднодоступных бездорожных районов Гоби за тысячу километров к железной дороге. Нужно не только завезти в Гоби большую группу рабочих, препараторов и ученых-исследователей, обеспечив их всем необходимым, но и доставить в безводные гобийские впадины большие количества лесоматериалов, гипса, воды и горючего, необходимых для ведения раскопок и упаковки добытых коллекций».

Успех был огромен! Подобные этому открытия случались в разных странах, но до сих пор во многих американских учебниках и справочниках по палеонтологии Ефремова называют «отцом» современной палеонтологии, соединившим геологические и палеонтологические данные в единую науку.

Поэтому никто не удивился, что сразу же по возвращению Ивана Ефремова из Монголии, его труд наконец-то опубликовали. Кстати, Монголия принесла Ефремову документальную повесть «Дорога ветров», отрывки из которой начали публиковать в 1954 году в «Комсомольской правде».

За тенью минувшего

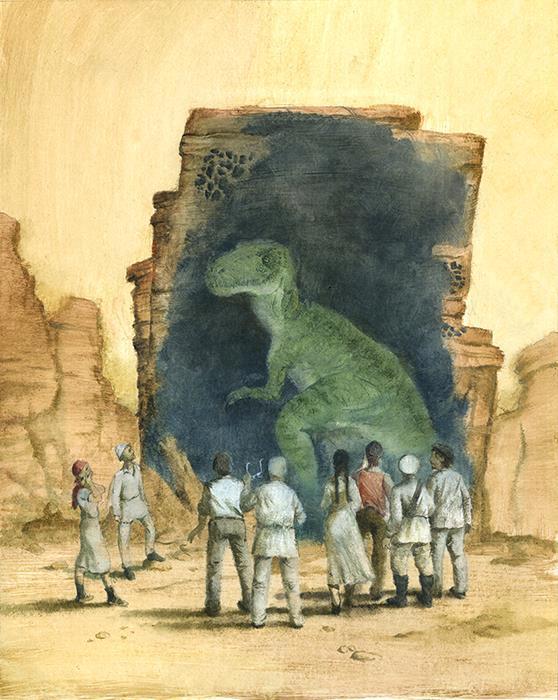

Но вернемся к рассказу «Тень минувшего» опубликованного в 1945 году. Ее сюжет: Палеонтологическая экспедиция ведет раскопки в Казахской ССР, на удалении 350 километров от Талды-Сай. В пустыне обнаружено поле костей динозавров, так что, ученые побросав менее срочные дела, отправились в путь. Когда же разбивали лагерь, неожиданно обнаружилось, что родник пересох и до воды не докопаться. Пришлось взрывом динамита расширить вход в родник, благодаря чему обнаружился пласт окаменевшей смолы, имеющий гладкую зеркальную поверхность. Вечером на этом самом черном зеркале группа ученых видит мираж тираннозавра.

Скажете, миражи в пустыне – обычное дело, но тут мираж видели сразу несколько человек и видели одно и тоже. Странное видение заинтересовало руководителя экспедиции, Сергея Павловича Никитина, который посчитал, что стал свидетелем редкого фотографического эффекта – светового отпечатка без бромосеребрянного процесса. Но если природа была способна сделать одну фотографию без использования специальной камеры, быть может, найдутся и другие такие же снимки.Учёный начинает искать подобные отпечатки и конструирует оптическую аппаратуру, способную видеть природные фотографии.

Интересно что советский физик Юрий Николаевич Денисюк прочитав этот рассказ заинтересовался идеей голографии настолько, что посвятил этой теме свою жизнь и сегодня его имя можно прочитать в энциклопедии среди основоположников оптической голографии. Не было бы рассказа Ефремова, и кто знает, что было бы с голографией и была бы она вообще.

История одного прототипа

В 1937 году в лаборатории И.А.Ефремова Палеонтологического института в Москве появилась новая сотрудница Мария Фёдоровна Лукьянова (1906–1979) в будущем советский палеонтолог, заведующая препараторской Палеонтологического института АН СССР, опытный препаратор и раскопщик. Нетрудно посчитать, что в то время ей исполнился всего 31 год, и называли ее никак не Мария Федоровна, а просто Маруся. Именно под этим именем она вошла в рассказ «Тень минувшего».

Уже через год работы в лаборатории, Ефремов взял Марусю в экспедицию в Татарскую АССР местечко Ишеево, где она трудилась наравне со всеми остальными, с азов постигая эту не самую легкую науку. Одной из первых её препараторских работ была очистка неполного скелета хищного диноцефала Doliosauriscus из этого местонаходжения. В процессе работы Лукьяновой был обнаружен череп лантанозуха, позднее описанный И.Ефремовым как новый вид – Lanthanosuchus watsoni[1].

Не удивительно, что после такого более чем удачного старта, Лукьянова участвовала в качестве раскопщика и препаратора во всех экспедициях И.А.Ефремова в Поволжье, Приуралье, Гоби (Монгольская палеонтологическая экспедиция АН СССР) и др. В 1959–1960 годах работала в составе Советско-Китайской палеонтологической экспедиции.

Интересный факт: В 1955 году на «Ереванской киностудии» был снят художественный фильм «Призраки покидают вершины». Режиссеры кинокартины: Эразм Карамян и Степан Кеворков, авторы сценария: Эразм Карамян и Григорий Колтунов. В титрах Ефремов не упоминается, но знакомые с его творчеством читатели без труда определили, что в основу киносценария лег рассказ Ивана Ефремова «Озеро горных духов», написанный им в 1944-м и опубликованный в 1946 году.

Озеро высоко в горах, в этом месте люди то и дело замечают таинственные тени. Местная легенда называет их «горными духами». Многие пытались добраться до спрятанного самой природой озера, но мало кому это удавалось. Но однажды озеро обнаружили участники геологической экспедиции, которые поняли, что перед ними редкое ртутное озеро, которое и было причиной этого необычного явления.

Авторы сценария дали героям другие имена и предусмотрительно расположили озеро в ином месте, что, однако не помешало быстро дознаться до правды.

Переходя в легенды

Наверное, Ефремов так бы и ездил по всем этим замечательным раскопкам, извлекая из-под земли все новых и новых чудовищ, но судьба имела на него другие планы. В начале войны ученый был эвакуирован в Алма-Ату (Казахская ССР), оттуда — во Фрунзе (Киргизcкая ССР), где заболел тяжёлой формой лихорадки тифозного типа, вследствие чего получил тяжёлую болезнь сердца. Болезнь надолго приковала Ефремова к постели. Что привело к неожиданному результату, бившая подобно гейзеру энергия Ефремова устремилась по новому руслу, он начал писать «рассказы о необыкновенном», в которых сочетается научная фантастика и приключения. В этих рассказах он предсказал открытие алмазных месторождений в Якутии и голографию. Небольшой повестью «Катти Сарк» Ефремов непосредственно повлиял на судьбу знаменитого британского парусника, ныне отреставрированного энтузиастами и стоящего на берегу Темзы. В 1949 году он создал «Путешествие Баурджеда», в 1953 «На краю Ойкумены», объединённые общим заглавием «Великая дуга». 1957 «Туманность Андромеды». Затем «Лезвие бритвы», «Час Быка» и в 1972 году выходит последний роман писателя «Таис Афинская», который он так и не увидел изданным.

Ефремов умер от сердечной недостаточности в 65 лет, и был похоронен на кладбище в поселке Комарово. Но спустя еще много лет, его читатели продолжали присылать в редакции письма для Ивана Антоновича, будучи уверенными в том, что тот жив. Возможно, причиной такой ошибки сделались посмертные издания рассказа «Каллиройя» и повести «Тамралипта и Тиллоттама», фрагменты которой вошли в роман «Лезвие бритвы» – то немногое, что удалось обнаружить и извлечь из архива писателя. А может быть потому, что Иван Антонович обладал воистину титанической энергией, позволяющей думать о Ефремове как о человеке, который был просто обязан побороть смерть, дабы вернуться в этот мир обновленным с очередными грандиозными планами и оригинальными идеями.

Как я уже писала выше, после смерти Ивана Антоновича в его квартире был произведен тщательный многочасовой обыск, что искали в доме покойного фантаста — так и осталось неясным. По одной из версий «антисоветскую пропаганду», по другим свидетельств того, что писатель умер насильственной смертью. Об этом в своей статье «Туманность» пишет А.Измайлов, ссылаясь на В.Королева, в то время как Н. Петров, О. Эдельман цитируют того и другого в статье: «Шпионаж» и «насильственная смерть» И.А.Ефремова». Да, именно шпионаж, причем, если вначале о Ефремове шептались как о человеке, которому помогли найти те самые кости динозавров в Монголии, то позже было выдвинуто предположение, будто бы в Монголии Ефремова и самого подменили, вернув вместо него похожего на Ивана Антоновича как две капли воды шпиона-двойника. Исходя из этой версии как раз и было внесено предположение, что желая после избавиться от своего шпиона, Ефремова отравили, послав ему отравленное письмо. В.Королев так и пишет, будто бы писатель скончался за своим рабочим столом, перед смертью вскрыв подозрительный конверт. По свидетельству супруги, Ефремов умер ночью в своей постели.

По поводу версии «шпионажа» или «антисоветской деятельности» говорило и то, что после смерти писателя было запрещено издание пятитомного собрания его сочинений, а роман «Час быка» изымался из библиотек. «Таким образом, до середины семидесятых годов Ефремова не издавали, о нем стало нельзя упоминать даже в специальных трудах по палеонтологии, хотя Ефремов являлся основоположником целого научного направления. Причины запрета остались неясными»[2].

Вот какие страсти по Ивану Ефремову, впрочем, ничего странного. Бросьте камень в воду, по поверхности побегут круги. А обрушьте скалу? Да, масштаб личности писателя и ученого Ивана Антоновича Ефремова сопоставим не то что с горой, а наверное с целым континентом. Возможно что-то подобное происходило после того, как ушла под воду Атлантида, нам же остается только перечитывать удивительные книги Ефремова в который уже раз восторгаясь его гением.

[1] Ивахненко М.Ф.Тетраподы Восточно-Европейского плакката – позднепалеозойского территориально-природного комплекса.

[2] Н. Петров, О. Эдельман. «Шпионаж» и «насильственная смерть» И. А. Ефремова».