Краски мира: поморы

Автор: Szomorú OrsolyaЧто ж, стартовал конкурс этнических рассказов, а у меня сегодня длиннопост о поморах :) Русский Север затягивает)

"Кто в море не ходил, тот Бога не молил"

Поморская поговорка.

Поморы - очень интересный... народ? Хотя мне больше нравится рассматривать их как этнографическую (за счёт мест расселния)/этнорелигиозную (за счет смеси старообрядчества и приемлющих новые обряды) группу (вау, смотрите, кто умные слова выучил). Но вот тут какое дело.

Есть мнение, что поморы - это больше термин географический, чем этнографический. Есть и упирающие на то, что поморы совершенно точно субэтнос. Так или иначе, в отдельный народ их многие историки не выделяют, но условия их жизни, занятия, промыслы, климат, определили их своеобразие. Самый отличительный признак можно дилетантски сформулировать как "северные морские русские люди". Считается, что поморы - это потомки славян и выходцев из Великого Новгорода. Волны переселения были не один раз. Это и покорение Новгорода Московским княжеством (15 в.) и последующие походы.А Новгород был крайне уникальный город, одни вечевые традиции чего стоят. Это заметно по новгородским архаизмам в поморском городе, вроде "дягнуть" (расти).

Расселялись поморы преимущественно по берегу Белого моря. Отмечалось, что они обитали в Архангельской, Олонецкой и Вологодской губерниях. Выделяется такое понятие как "поморский берег" - от города Онеги до города Кемь. Конечно, поморы расселялись и дальше (Мурманская область, например, Соловецкий монастырь также связан с поморами), но это было основное место концентрации.

Поморы, промыслы и скандинавы.

Само название "поморы" говорит о том, что море играло крайне важную роль в их жизни. Море не воспринималось на греческий, например, манер, как продолжение земли, это не дом, а суровое пространство, полное опасностей. Но, несмотря на это, море давало пропитание.

Особенное место занимала добыча трески. Жители Белого моря называли себя «трескоедками»: рыба была основой их рациона, а рыболовство — главным промыслом. В сказках приключения часто начинались с поездки на тоню — так называлось место сезонной ловли.

Выехали на тоню, заметали этот невод, и, когда стали подтягивать его к берегу, оказалось, что невод полон рыбы. Целый день провозились братья, высачивали рыбу из мотни, а к вечеру, уставшие, говорят: Ну и чудо, такого еще не бывало. На день невод развязали, на второй развязали, а рыбы никогда столько не было!»

В феврале на тони выезжали покрутчики — наемные работники. На каждое судно «крутились» четверо, главным был кормщик. Он должен был знать рыбные места, уметь разделывать и солить рыбу. Кормщик получал высокую зарплату и весомую часть добычи.

На побережье Белого моря издавна добывали гренландского тюленя и моржа. Для зверобойного промысла поморы объединялись в артель по 5–7 человек или в более крупную группу, которой управлял атаман.

Хотя, конечно, добывали и палтуса, зубатку, сельдь, сёмгу, морской окунь, пикшу и т.д. и т.п., при чём мы говорим не только о морском промысле, но и о речном и озерном, с добычей рыбы вроде налима и щуки.

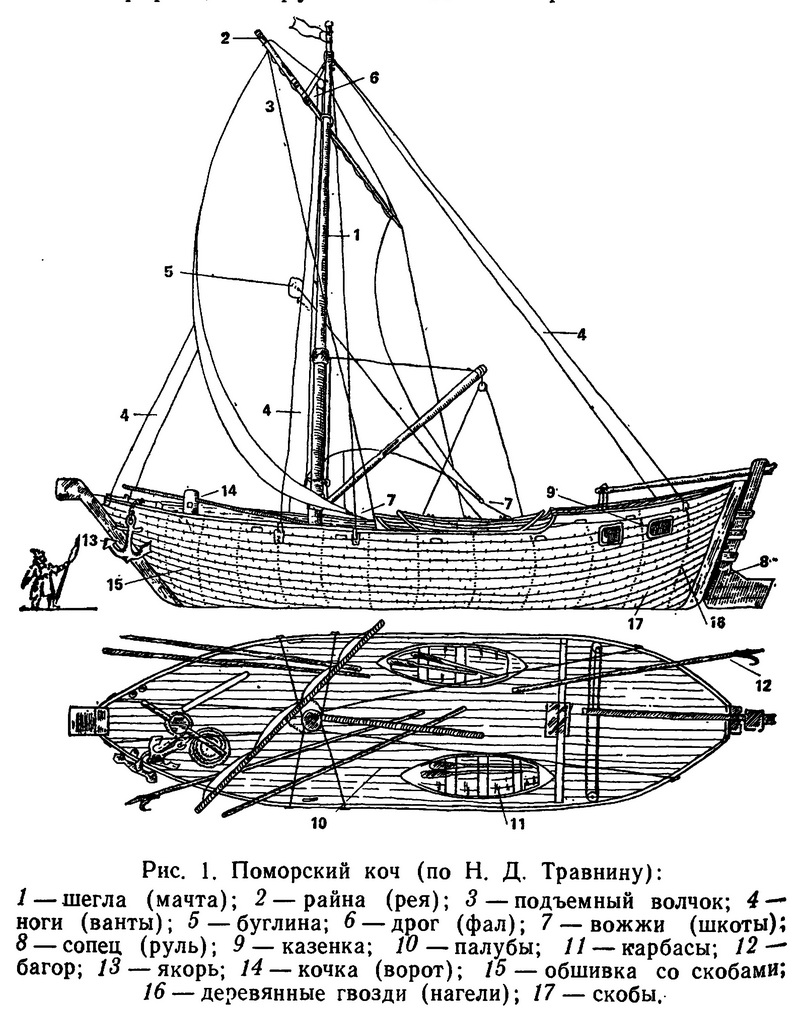

Поморы строили кочи — легкие парусные суда для плавания по северным морям. Особая форма делала их маневренными, и кочи почти никогда не погибали во льдах.

В отличие от традиционного предствления славян как неких пахарей, поморы были преимущественно торговцами (привет, Новгород!), доходили аж до северных берегов Норвегии, и это со всеми языковыми барьерами! В Северной Норвегии даже формировалась смесь норвежско-русского языка. Филологи отмечают уникальность того, что эта смесь породила очень интересное представление: поморы считали, что они говорят на норвежском, а скандинавы полагали, что это они научились русскому языку. Естественно это была не совсем правда, но народы друг-друга понимали. Кстати, скандинавы с удовольствием покупали поморскую пеньку. Чудо-штука была, в морской воде не гнила.

Промышленной добычей соли поморцы занялись примерно в XII веке. «Поморка» с побережья Белого моря считалась самой чистой и качественной. В царской грамоте 1546 года говорилось: «Которую де соль возят с Двины двиняне, в той соли кардехи [щебня] и подмесу никакого не живет». Соль высшего качества получали из подземных «рассольных пластов», найти которые было непросто.

Жемчужный промысел начинался в поморских деревнях c началом лета. Мужчины ныряли за раковинами в море, а женщины и дети собирали их в корзины из пересыхающих рек. Поморы плели из жемчуга бусы и серьги-«бабочки», драгоценным шитьем украшали пояса и головные уборы. У них была пословица: «Женка в наряде — мужик ейной добытчик».

Самосознание.

Крайне интересный перечень того, чего не было в жизни поморов:

- Ордынского владычества и азиатского влияния.

- Крепостного права (привет, Новгород!)

- Жёсткой догматизации, т.е. сочетание старо и новообрядчества.

Поморский дом.

В качестве примера: дом-двор Третьякова из деревни Гарь, XIX век. В таких домах жилая часть очень маленькая. Как правило, одна большая комната, в которой находится печка, а оттуда проход на «кухню». В одной комнате и ели, и спали, и гостей принимали. Спали обычно на скамейке, которая находится практически по всему периметру комнаты. Реже — на печке, когда не топили. Дело в том, что дым при топке большой глинобитной печи поднимался под высокий сводчатый потолок, опускался на полки-воронцы, идущие по периметру всей избы, а затем вытягивался через резной дымарь на крыше.

В качестве примера: дом-двор Третьякова из деревни Гарь, XIX век. В таких домах жилая часть очень маленькая. Как правило, одна большая комната, в которой находится печка, а оттуда проход на «кухню». В одной комнате и ели, и спали, и гостей принимали. Спали обычно на скамейке, которая находится практически по всему периметру комнаты. Реже — на печке, когда не топили. Дело в том, что дым при топке большой глинобитной печи поднимался под высокий сводчатый потолок, опускался на полки-воронцы, идущие по периметру всей избы, а затем вытягивался через резной дымарь на крыше.

Это называется топить по — черному, поэтому и изба называется черная или курная. Дома были с очень узкими окнами. Это делалось для того, чтобы не было холодно. В такие узкие окна вставляли куски прозрачного льда. Он подтаивал и образовывал прочное соединение с бревнами. Передняя, жилая часть дома на высоком подклете соединена сенями с массивным двухэтажным двором.

На первом этаже находился хлев для скота, а на втором хранили сено, хозяйственный инвентарь, пряли пряжу, шили одежду, мололи зерно. Напротив дома находится амбар, построенный, как и дом, без гвоздей. Во входной двери прорезано отверстие специально для кошки: чтобы беспрепятственно могла зайти — мышей ловить.

Верования поморов.

Христианская вера у поморов–промышленников сочеталась с дохристианскими представлениями о силах и явлениях природы. Шпицбергенские промыслы были тяжелыми, суда часто гибли во время штормов, охотники и зверобои погибали от цинги и в ходе промысла. Условия, в которых оказывались люди во время зимовок, способствовали сохранению старых языческих представлений о системе мира и созданию новых.

Народные песни сохранили одушевленный образ Груманта – сурового батюшки, который в зависимости от поведения и настроения промышленников мог дать им удачу и награду или не принять их. Таким он, например, предстает в песне С. С. Суханова, побывавшего на шпицбергенском промысле в 1784–1785 гг.:

«Грумант, угрюмый, прости!

В родину нас отпусти,

На тебе жить так страшно!

Бойся смерти всечасно».

В представлениях поморов Грумант наказывал за желание отделиться от команды, обособиться, единолично получить как можно больше добычи и использовать при этом помощь злых сил.

Злым духом Шпицбергена был Грумантский Пес. Чтобы задобрить Пса, промышленники должны были по прибытии на остров убить оленя–самца и бросить его на особой формы утес, называемый «болван без шапки», т. е. отдать ему первую свою добычу. Охотник, желающий получить помощь Грумантского Пса в промысле, ночью, во время новолуния, должен был отправится один в пещеру утеса «болвана без шапки». Там очертить ножом возле себя круг и воткнуть нож вне черты круга. Через некоторое время он услышит лай, а потом в пещеру вбежит огромный черный пес, который будет своим лаем водить охотника по острову и пригонит к нему несметное множество оленей, песцов, наведет на громадное количество гагачьих гнезд. Но если этот промышленник умрет на Шпицбергене, то тело его, зарытое в землю или засунутое в щель горы, останется неповрежденным. По другой версии легенды, Грумантский Пес никогда не разрешит забрать добычу с острова и не отпустит охотника домой.

Верили поморы и в старуху–цингу с 11 сестрами, которые, чтобы погубить кого–либо из охотников, принимали на себя образ его невесты и являлись к нему во сне. Охотник, уставший от промыслов и долгой зимы, желая встречи с любимой хотя бы во сне, уходил от товарищей в глубину острова и ложился спать в какой–нибудь отдельной избушке, чтобы ему не мешали. Так часто начиналось проявление цинги, которая могла привести к смерти промышленника.

Когда промысел заканчивался и поморы собирались домой, то вновь обращались за помощью к Господу Богу, чтобы благополучно добраться домой:

«Якорь, парусы подняли,

Мольбы к Богу возсылали

Чтоб попутный ветер в пути

Дал к Архангельску придти!»

По возвращении домой промышленники заказывали благодарственный молебен в храме.

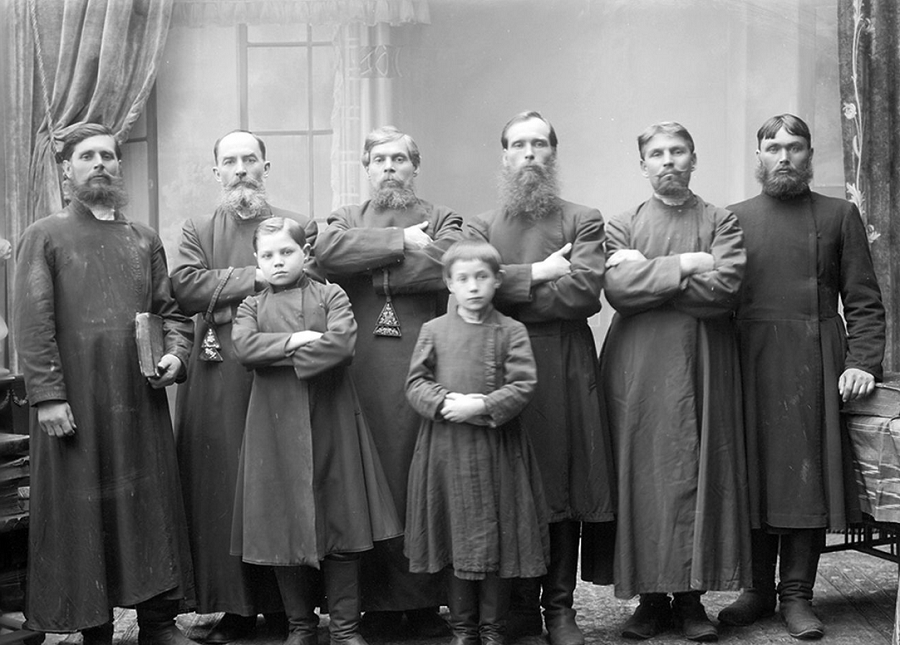

Старообрядцы.

Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ) — современное официальное название брачного поморского согласия старообрядцев, не приемлющих священства (безпоповцев). Как и многие безпоповские согласия, ДПЦ не имеет трехчинной иерархии; принятые у поморцев таинства (Крещение, Исповедь) совершаются мирянами (духовными наставниками). Согласие старообрядцев-безпоповцев, которые после смерти последних дораскольных священников отказались от практики приема беглых попов (беглопоповство), то есть священников, переходящих из Русской Православной Церкви. В условиях отсутствия священства службы стали вестись избранными грамотными мирянами. На основе иноческого соловецкого устава был создан Поморский устав для ведения службы мирянам, в котором были опущены слова, произносимые священством.

Также в Поморье на реке Выг был организован Выговский монастырь, ставший духовным центром всего согласия с конца XVII до середины XIX века. По ним и все согласие получило наименование Поморского. Выговский монастырь имел свои представительства в Петербурге и в Москве.

В течение всего XVIII века среди староверов-поморцев велась полемика о бессвященнословном браке, то есть о возможности заключения брака в условиях отсутствия священства. В итоге брачный чин был утвержден в Выговском общежительстве на Соборе 1798 года. Несогласные с этим решением получили наименование старопоморцев. Благодаря введению брачного чина поморцы узаконили супружеские отношения, что со временем было признано и государством. Это привело к возможности законной передачи имущества по наследству.

Официальная церковная организация была образована после издания манифеста 17 апреля 1905 «О свободе вероисповедания». Первый Всероссийский собор поморцев прошел 1–10 мая 1909 года в Москве. Церковное общество староверов-поморцев стало именоваться Старообрядческой Поморской Церковью.

К концу 1930-х годов легальная церковная жизнь ДПЦ прекратилась: многие наставники были репрессированы или находились на нелегальном положении. С тех пор «по нужде» стал широко распространен институт «наставниц» — женщин, руководящих общинами за отсутствием наставников-мужчин.

После присоединения Прибалтики к СССР местный поморский христианский центр (Высший старообрядческий совет), созданный в Вильно еще в 1925 году, не стал закрываться, что послужило началом легализации безпоповского старообрядчества в СССР.

В мае 2006 впервые с 1912 года в Санкт-Петербурге (в Рыбацком) прошел III Всероссийский Собор Древлеправославной Поморской Церкви.

Поморские женщины

В семейной жизни поморов ценилось взаимное уважение. Супруги обладали практически равными правами. Когда муж надолго уходил в поход — на Мурманскую страду, на Кедовский путь, в норвежские плавания, — жена становилась главой семьи. Поморы называли такую хозяйку «большухой».

Часто жены и сами ходили в море. Некоторые женщины становились кормщиками на рыбных промыслах и управляли мужскими бригадами.

От крутого бережка

Лодочка отъехала,

Вы кажите дорогому,

Что на лов уехала.Поморская частушка

Женщина была главным героем многих поморских сказаний. Верная подруга помогала мужу, проходила все испытания наравне с ним, а иногда даже превосходила его в выносливости, силе или мужестве.

Не князь, не посол, не воин —

Женочка с Рязани, сиротинка,

Перешла леса и пустыни,

Толкучие горы перелезла,

Бесстрашно в Орду явилась… <…>

Бери себе и брата, и мужа,

Бери с собой и милого сына.

Воротися на Русь да хвастай,

Что в Орду не напрасно сходила. <…>

Гей, рязанские мужи и жены,

Что стоите, тоскою покрыты?

Что глядите на Авдотьину радость? Я

вас всех на Русь отпущаю.

Гей, женка Авдотья Рязанка!

Всю Рязань веди из полону,

И будь ты походу воевода

Женщины на побережье Белого моря были более самостоятельными, чем в других районах дореволюционной России. Одна из поморских легенд рассказывала о женщине, которая в одиночку плавала к своему мужу «в гости». На крупной мореходной лодке — карбасе — поморка обогнула побережье Белого моря, вышла в Баренцево и добралась до мужа.

Как обычно, информация взята из бездн Интернета) Если на АТ есть представители поморов - расскажите что-нибудь интересное!)

https://www.youtube.com/watch?v=biMqxl2BtCA

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/23754/1/iurg-2001-20-18.pdf

https://kizhi.karelia.ru/library/ryabininskie-chteniya-2015/1499.html