Высказывания Великих людей. Дмитрий Иванович Менделеев

Автор: Xpath***

Статья

***

Высказывания Великих людей.

Дмитрий Иванович Менделеев

Многие из нас знают Дмитрия Ивановича Менделеева как выдающегося химика, создателя системы химических элементов. Но это только часть заслуг и достижений великого ученого. Он был физиком, занимался исследованиями в области геологии, гидродинамики, метрологии. Этого человека современники называли глубоким знатоком промышленности, приборостроения, экономики, воздухоплавания. Несмотря на свою занятость наукой, Менделеев много времени уделял общественной деятельности. Этот великий человек обладал нестандартным мышлением, был настоящим трудоголиком.

Многие из нас знают Дмитрия Ивановича Менделеева как выдающегося химика, создателя системы химических элементов. Но это только часть заслуг и достижений великого ученого. Он был физиком, занимался исследованиями в области геологии, гидродинамики, метрологии. Этого человека современники называли глубоким знатоком промышленности, приборостроения, экономики, воздухоплавания. Несмотря на свою занятость наукой, Менделеев много времени уделял общественной деятельности. Этот великий человек обладал нестандартным мышлением, был настоящим трудоголиком.

В пятнадцать лет молодой человек окончил гимназию. Его мать приложила немало усилий, чтобы юноша продолжил образование. В 1850 году поступает в Главный московский педагогический институт, где когда-то учился его отец.

В возрасте двадцати одного Менделеев года блестяще выдержал выпускные экзамены, а его дипломная работа о явлении изоморфизма признана кандидатской диссертацией. В 1857 году стал приват-доцентом при Санкт-Петербургском Университете. Затем в течении двух лет проходил стажировку в различных университетах Франции и Германии.

В 1859 году сконструировал пикнометр, прибор для определения плотности жидкости. Через год открыл критическую температуру абсолютного кипения жидкостей. В 1863 году вышел его учебник «Органическая химия», который удостоен Демидовской премии. В 1865 году Менделеев защитил докторскую диссертацию, в которой заложил основы нового учения о растворах, и стал профессором Санкт-Петербургского университета.

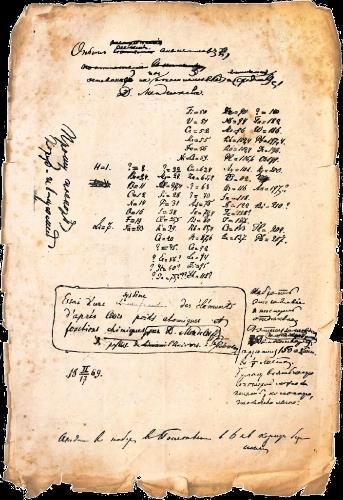

Дмитрий Менделеев открыл периодический закон 1 марта 1869 года, закончив работу над «Опытом системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». По легенде, мысль о системе химических элементов пришла к Менделееву во сне, однако известно, что однажды на вопрос, как он открыл периодическую систему, ученый ответил: «Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг готово». Открытие Менделеевым периодического закона стало не только одним из крупнейших событий в истории химии XIX столетия, но и в известном смысле одним из самых выдающихся достижений человеческой мысли минувшего тысячелетия.

Дмитрий Менделеев открыл периодический закон 1 марта 1869 года, закончив работу над «Опытом системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». По легенде, мысль о системе химических элементов пришла к Менделееву во сне, однако известно, что однажды на вопрос, как он открыл периодическую систему, ученый ответил: «Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг готово». Открытие Менделеевым периодического закона стало не только одним из крупнейших событий в истории химии XIX столетия, но и в известном смысле одним из самых выдающихся достижений человеческой мысли минувшего тысячелетия.

Группа реакционных ученых на выборах в действительные члены Санкт-Петербургской Императорской Академии наук 23 ноября 1880 года забаллотировали кандидатуру Менделеева. Во время голосования Дмитрий Иванович получил по девять голосов «за» и «против».

Такое решение вызвало большой общественный резонанс, в газетах начали размещать просты. Научные круги, также встали на сторону Менделеева. В этом же году 14 научных обществ и учебных заведений России избрали ученого своим почетным членом.

***

Дми́трий Ива́нович Менделе́ев (27 января [8 февраля] 1834, Тобольск — 20 января [2 февраля] 1907, Санкт-Петербург) — русский учёный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, воздухоплаватель, приборостроитель. Профессор Императорского Санкт-Петербургского университета; член-корреспондент (по разряду «физический») Императорской Санкт-Петербургской Академии наук.

***

14 апреля 1859 года 25-летний приват-доцент Петербургского университета Дмитрий Иванович Менделеев почтовым дилижансом выехал из Петербурга в Варшаву. Целью поездки, как писал академик Фрицше, было «посетить иностранные лаборатории и воспользоваться советами знаменитых иностранных химиков, личное знакомство с которыми никак не может быть заменено одним чтением их сочинений». Три месяца путешествовал он по Европе, прежде чем остановил свой выбор на Гейдельбергском университете. В то время здесь работали такие светила науки, как Р. Бунзен, Г. Кирхгоф, Э. Эрленмейер, Г. Кариус. Да и сам Гейдельберг пришелся по душе молодому человеку. На такой выбор немаловажное влияние оказала и большая колония молодых российских ученых, повышающих здесь свое образование: химики А. Бородин, П. Алексеев, Л. Кисенко; физиолог И. Сеченов; медики С. Боткин, Э. Юнге, Л. Беккерс; ботаники Л. Ценковский, А.Фаминицын, М. Воронин и другие.

Решив устроить свою домашнюю лабораторию, Менделеев съездил за приборами в Париж, а на обратном пути заехал в Бонн к знаменитому «стеклянных дел мастеру» Г. Гейслеру, чтобы поучиться у него работать со стеклом. В декабре 1859 года была намечена и согласована с Бунзеном программа работ, включающая исследование капиллярности.

«Химик, который не есть также физик, есть ничто»

При обсуждении первых результатов этой работы с немецкими учеными Менделеев приходит к мысли разобраться в том, как влияет на капиллярность повышение температуры жидкости. Именно в это время Бунзен сказал своим ученикам знаменитые слова: «Химик, который не есть также физик, есть ничто!» Использование физических методов исследования приводит Менделеева к необходимости повышения давления в сосуде с жидкостью. В результате он определяет новый параметр, известный теперь как температура абсолютного кипения.

И всё же надежды Менделеева «в капиллярности найти ключ к решению многих физико-химических задач» не оправдались. Теперь его занимает вопрос зависимости сцепления жидкостей от веса частиц. В конце апреля 1860 г. он едет в Мюнхен к знаменитому Либиху. Либих любезно принял россиянина, много рассказывал ему об исследованиях, проведенных в Гиссене, и о его русских учениках – А.Воскресенском, Н.Зинине, В.Ильенкове, Н.Соколове и других . Менделеев, в свою очередь, делится с Юстусом Либихом своими планами. Вернувшись в Гейдельберг, Дмитрий Иванович снова садится за работу.

О возвращении в Россию речь не идет по двум причинам. Первая – это ситуация на родине, о которой красноречиво свидетельствует письмо Сеченова к Менделееву: «…Неурядица на святой Руси страшная. Петербургская публика к науке охладела…В России работать…гораздо труднее, чем за границей, климат скверный. Жизнь дорогая. Вот почему меня тянет назад», (т.е. за границу). Вторая причина - это намечающийся в Карлсруэ 3 сентября 1860 г. Международный съезд химиков.

«Решающий момент в развитии моей мысли…»

На этом съезде впервые во всей полноте был поставлен кардинальный для того времени вопрос о различии атомов и молекул, об атомных и молекулярных весах, о формулах химических соединений. «Решающим моментом в развитии моей мысли о периодическом законе я считаю 1860 год, съезд химиков в Карлсруэ, в котором я участвовал…», - пишет много позднее Д.И.Менделеев.

В это же время гейдельбергские учителя предлагают ему заняться исследованием органических соединений – главным направлением химии второй половины XIX столетия. И эта идея (от которой он сначала упорно отказывался) оказывает колоссальное влияние на быстрое признание молодого ученого, на изменение его семейного и материального положения.

В 1861 г. он возвращается в Россию. Для намеченных экспериментов Менделееву требуется определенная сумма денег. И он решает подать документы на соискание Демидовской премии. Менделеев пишет первый учебник органической химии на русском языке. Фундаментом этой работы являются три открытия, сделанные в Германии: первое – разработанный Ю. Либихом простой быстрый и точный метод определения состава органического вещества; второй – открытие синтеза Ф. Вёлером; третий – открытие этими учеными явления изомерии, то есть возможности существования тел одинакового химического состава, но с разными свойствами.

Уже весной 1862 г. Менделеев получает за свой труд полную Демидовскую премию – 1000 рублей, сумму по тем временам немалую. Разрешились его материальные проблемы, и он сделал предложение своей будущей жене. Венчание состоялось в апреле 1862 г. Написание же «Органической химии» систематизировало взгляды самого автора и явилось важным шагом на пути к его главным открытиям: созданию периодической системы химических элементов и разработке первых представлений о металлоорганических соединениях.

«Мне были известны труды, предшествовавшие моим»

Так написал Менделеев в примечании к своим «Основам химии». В библиотеке Менделеева хранится книга немецкого химика Л. Гмелина за 1843 год, в которой сделана попытка объединить в таблицы известные на тот период свойства некоторых металлов и соединений. В 1853 году английский химик Дж. Гладстон обратил внимание на сходство химических свойств элементов с близкими атомными весами (платина, родий, иридий, осмий, палладий и др.). Спустя четыре года швед Ленсен опубликовал статью, в которой объединил в некие «триады» сходные по химическим свойствам элементы: рутений-родий-палладий, осмий-платина-иридий, марганец-железо-кобальт. А в книге А Штеккера «Теория и эксперименты для определения атомных весов элементов», которую Д.И.Менделеев привез из своей заграничной командировки, есть отмеченная им еще в 1859 году фраза: «Вышевыставленные отношения между атомными весами… химически сходственных элементов, конечно, едва ли могут быть приписаны случайности, но ныне; мы должны предоставить будущему отыскание закономерности, проглядывающей между указанными числами» .

В 1865 г. Дж.А.Р. Ньюлэндс опубликовал список из 62 элементов, расставленных в порядке возрастания атомных весов в 8 столбцах и 7 группах. Все элементы в этих столбцах и группах были пронумерованы. Ньюлэндс подчеркивал, что номера химически сходных элементов отличаются друг от друга на число 7 (или кратно 7). Картина напоминала музыкальную гамму – восьмая нота повторяет первую. Поэтому он и предложил назвать свою таблицу «законом октав».

Уже одно то обстоятельство, что в таблице не оставлены свободные места для еще не открытых элементов, лишает ее значения системы, выражающей закон природы. Несмотря на столь существенное различие, некоторые исследователи пытаются приписать Ньюлэндсу соавторство в открытии периодического закона . Еще более жаркие споры идут по поводу соавторства в открытии периодического закона элементов в отношении немецкого химика Лотара Мейера.

Здесь хочется заметить, что сущность этих споров мне до конца непонятна: наука едина и достижения одних ученых всегда опираются на работы других, в каких бы странах они ни проживали.

В немецкой энциклопедии Brockhaus die Enziklopädie сказано буквально следующее: «M. stellte gleichzeitig und unabhändig von J.L.Meyer 1869 ein Periodensystem der chem. Elemente auf...» (Менделеев одновременно и независимо от Юлиуса Лотара Мейера в 1869 году представил Периодическую систему химических элементов .

Уж не знаю, по этой ли, по другой ли причине, в зале общей химии Немецкого Технического музея в Мюнхене рядом с огромной таблицей Периодической системы нет ни имени Менделеева, ни имени Мейера.

«Было бы поспешно изменять доныне принятые атомные веса»

Профессор химии университетов в Карлсруэ и Тюбингене Лотар Мейер в своей статье «Natur der Atome: Gründe gegen ihre Einfachheit»), опубликованной в 1864 году, пытался сравнить свойства металлов с близкими атомными весами, а также свойства молекул и радикалов с учетом их молекулярных весов. Вот фраза из его статьи: «Можно предположить, что разница атомных весов этих элементов изменяется так же, как у аналогичных органических соединений или радикалов, и также зависит от разницы в составе их так называемых атомов. Эти атомы могли бы быть неделимыми величинами, и тогда соединения атомов высших порядков определяли бы состав и свойства сложных соединений и радикалов». Мейер экспериментировал с метиловыми соединениями и легкими металлами (литием, натрием, калием), пытаясь из сравнения их свойств вывести новые закономерности.

Уже в своей первой статье по поводу Периодической системы элементов (опубликованной сразу же и в немецкой печати! ) Менделеев решительно отошел от предложенного Мейером сравнения свойств металлов и органических соединений и остановился лишь на первых. Он, в частности, писал, что ступенчатое изменение атомных весов металлов должно найти свое отражение в ступенчатости изменения их свойств и (отдавая, очевидно, дань уважения Лотару Мейеру) что «величина атомных весов определяет характер элементов, как величина молекул – единство свойств тела».

В 1870 году, уже после появления первых сообщений Менделеева о периодическом законе, Мейер опубликовал кривую изменения атомных объемов элементов. Она действительно отражала одно из свойств периодического закона, но всё дело в том, что сам автор статьи не смог разглядеть в ней общей закономерности природы – периодичности. Именно в этой особенности –периодической зависимости свойств элементов от изменения их атомных весов -заключается отличие работ Менделеева от всех его предшественников.

Не будем повторять здесь общеизвестные истины о том, как открывались предсказанные Менделеевым химические элементы - экаалюминий, экабор и экасилиций (для которых были оставлены свободные места в таблице Менделеева!). Отметим лишь, что Фридрих Энгельс, отмечая научный подвиг Менделеева, в своем труде «Диалектика природы» писал: «Менделеев, применив бессознательно гегелевский закон о переходе количества в качество, совершил научный подвиг, который смело можно поставить рядом с открытием Леверье, вычислившего орбиту еще неизвестной планеты - Нептуна».

Ну, а что Лотар Мейер? Он долго не мог смириться с мыслью о том, насколько далеко ушел вперед тот, кто когда-то приезжал учиться в Германию. Когда Менделеев указал Лекоку де Буабоданур на ошибку в определении плотности галлия – предсказанного Менделеевым как экасилиций, - Лотар Мейер в журнале «Либиховские Анналы» раздраженно писал: «Было бы поспешно изменять доныне принятые атомные веса на основании столь непрочного исходного пункта».

Даже упомянутая ранее немецкая энциклопедия вынуждена была показать некоторые существенные отличия в работах Менделеева и Мейера. О Менделееве сказано, что он на основе своей системы предсказал наличие и свойства новых элементов. В отношении Мейера его соотечественники ничего подобного сказать не посмели.

Д.И. Менделеев внес также огромный вклад в создание теории металлоорганических соединений – важнейшей отрасли современной химии и химической промышленности, о чем до последнего времени исследователи умалчивали. Но это, как говорится, уже другая история.

Недостатки классификации Майера.

Периодическая таблица Мейера была неполной по сравнению с периодической таблицей Менделеева, которая была опубликована в том же году с замечательными предсказаниями открытий определенных элементов.

Классификация Мейера была подтверждена исследованием различных физических свойств, таких как атомный объем, атомный размер и т.д. связано с атомными весами, не имеющими эмпирической или логической основы или классификации, и такие значения трудно запомнить. С другой стороны, периодическая классификация Менделеева основывалась на Периодическом законе, который позволял предсказать появление новых элемкетов и даже их химические свойства.

Этот небольшой листок обычной писчей бумаги относится к числу наиболее ценных документов в истории человечества. Ныне он хранится в Музее-архиве Д. И. Менделеева при Санкт-Петербургском университете. Учёный отпечатал в типографии оттиски «Опыта системы…» с заглавиями на русском и французском языках и разослал их своим отечественным и зарубежным коллегам.

Этот небольшой листок обычной писчей бумаги относится к числу наиболее ценных документов в истории человечества. Ныне он хранится в Музее-архиве Д. И. Менделеева при Санкт-Петербургском университете. Учёный отпечатал в типографии оттиски «Опыта системы…» с заглавиями на русском и французском языках и разослал их своим отечественным и зарубежным коллегам.

***

„Умейте всегда перенестись на точку зрения противоположного мнения — это и есть истинная мудрость.“

„Истина открывается в тиши тем, кто её разыскивает.“

„Истина открывается в тиши тем, кто её разыскивает.“

„Теория, не проверяемая опытом, при всей красоте концепции теряет вес, не признается; практика, не опирающаяся на взвешенную теорию, оказывается в проигрыше и убытке.“

„Школа — это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее.“

„Национализм во мне столь естественный, что никогда никаким интернационалистам его из меня не вытравить.“

„Гипотезы и теории, доктрины и схемы во многих областях наук – готовые целые атласы карт. Их бросить – значит надо от пути отказаться. В лесу фактов или в океане мысли одинаково можно заблудиться без теорий и доктрин.“

„Гипотезы и теории, доктрины и схемы во многих областях наук – готовые целые атласы карт. Их бросить – значит надо от пути отказаться. В лесу фактов или в океане мысли одинаково можно заблудиться без теорий и доктрин.“

„Не трогать веру нельзя. Она — основа религии, а любая религия в ваши дни — грубое и примитивное суеверие. Суеверие есть уверенность, на знании не основанная. Наука борется с суевериями, как свет с потемками…“

„Плоды моих трудов — прежде всего в научной известности, составляющей гордость — не одну мою личную, но и общую русскую…“

„Нам особенно нужны хорошо образованные люди, близко знающие русскую природу, всю нашу действительность, для того, чтобы мы могли сделать самостоятельные, а не подражательные шаги в деле развития своей страны.“

„Справедливо считать творцом научной идеи того, кто не только признал философскую, но и реальную стороны идеи, который сумел осветить вопросы так, что каждый может убедиться в её справедливости, и тем самым сделал идею всеобщим достоянием.“

„К педагогическому делу надо призывать, как к делу морскому, медицинскому или тому подобным, не тех, которые стремятся только обеспечить свою жизнь, а тех, которые чувствуют к этому делу и к науке сознательное призвание и предчувствуют в нем свое удовлетворение, понимая общую народную надобность.“

„К педагогическому делу надо призывать, как к делу морскому, медицинскому или тому подобным, не тех, которые стремятся только обеспечить свою жизнь, а тех, которые чувствуют к этому делу и к науке сознательное призвание и предчувствуют в нем свое удовлетворение, понимая общую народную надобность.“

„Наука есть достояние общее, а потому справедливость требует не тому отдать наибольшую научную славу, кто первый высказал известную истину, а тому, кто сумел убедить в ней других, показал её достоверность и сделал её применимой в науке.“

„Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян.“

„Гипотезы облегчают и делают правильной научную работу — отыскивание истины, как плуг земледельца облегчает выращивание полезных растений.“

„Сжигать нефть — всё равно, что топить печку ассигнациями.“

„Мне не нужны доказательства. Законы природы исключений не терпят и этим явно отличаются от правил и правильностей, подобных, например, грамматическим.“

„Господа московские и всякие иные русские капиталисты! Пустите ли вы французов, немцев, шведов, англичан и американцев эксплуатировать и это русское богатство и нажить на нем хороший барыш или сами догадаетесь взять его, когда вновь вам указывает на большое наживное дело тот, кто давно следит за судьбой русской нефтяной промышленности и ничего больше не хочет, как того, чтобы она развивалась до тех размеров, какие соответствуют природным запасам страны. Покажите миру хоть на этом деле, что можете сами справиться со своим богатством, когда дана вам широкая, разумная свобода и есть русский пример. Вам, господа русские капиталисты, предстоит осветить и смазать Россию и Европу, разделить эту службу с Америкой да по пути превратить четырехкопеечный продукт в пятирублевый, отчего пристанет кое-что и к вашим рукам, и к рукам тысяч рабочих, которые потребуются для того, чтобы поворотить эти миллионы пудов, втуне лежащие под землей.“

„There is nothing in this world that I fear to say.“

"Нет ничего в этом мире, что я бояся бы сказать"

***

P.S. В статье использованы материалы с сайтов Wiki, biographe.ru, В. Финман (partner-inform.de)

***

P.P.S. Ссылки на книги серии "Прекрасное Далеко" на сайте "Author Today":

1 том: "https://author.today/work/158738"

2 том: "https://author.today/work/160692"

3 том: "https://author.today/work/160794"

4 том: "https://author.today/work/160793"

5 том: "https://author.today/work/161507"

6 том: "https://author.today/work/164282"

7 том: "https://author.today/work/165770"

8 том: "https://author.today/work/166566"

9 том: "https://author.today/work/167204"

10 том: "https://author.today/work/167209"

11 том: "https://author.today/work/167210"

12 том: "https://author.today/work/167325"

13 том: "https://author.today/work/169944"

14 том: "https://author.today/work/169947"

15 том: "https://author.today/work/170143"

16 том: "https://author.today/work/170216"