"Из надёжной гавани — в море, за Отечество умереть. Там подстерегают жёлтые черти нас..."

Автор: Алекс Никмар

"Из пристани верной мы в битву идем,

Навстречу грозящей нам смерти,

За Родину в море открытом умрем,

Где ждут желтолицые черти!"

Этот эпиграф - куплет знаменитой песни, созданной на слова стихотворения «Der „Warjag“» австрийского писателя и поэта Рудольфа Грейнца, которое он написал под впечатлением подвига экипажа крейсера "Варяг" 9 февраля 1904 года (название поста - дословный перевод с австрийского оригинала текста)...

Итак, 9 февраля. Мог ли я пройти мимо этой флотской даты? Конечно же мог, но не стал этого делать. 9 февраля (27 января по старому стилю) - знаменательный день в флотской истории РИ. Он не овеян великой победой или великим морским географическим открытием, напротив - это день поражения в бою. Да, поражения, но поражения особенного - поражения, родившего Славу и Традиции, которые, надеюсь, живы до сих пор.

Итак, 9 февраля. Мог ли я пройти мимо этой флотской даты? Конечно же мог, но не стал этого делать. 9 февраля (27 января по старому стилю) - знаменательный день в флотской истории РИ. Он не овеян великой победой или великим морским географическим открытием, напротив - это день поражения в бою. Да, поражения, но поражения особенного - поражения, родившего Славу и Традиции, которые, надеюсь, живы до сих пор.

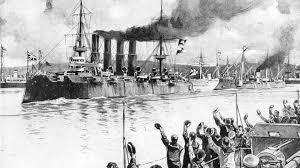

Именно этот день 1904 года вошел в историю России как день героического боя ставших легендарными крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с явно превосходящей их по силе японской эскадрой под командованием контр-адмирала Уриу (В состав этой эскадры входили 2 броненосных крйсера: «Асама» и «Чиода», 4 бронепалубных крейсера: «Нанива», «Ниитака», «Такичихо», «Акаси» и 8 мимоносцев, что говорит о практически полном превосходстве японцев над двумя российскими кораблями).

Именно этот день 1904 года вошел в историю России как день героического боя ставших легендарными крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с явно превосходящей их по силе японской эскадрой под командованием контр-адмирала Уриу (В состав этой эскадры входили 2 броненосных крйсера: «Асама» и «Чиода», 4 бронепалубных крейсера: «Нанива», «Ниитака», «Такичихо», «Акаси» и 8 мимоносцев, что говорит о практически полном превосходстве японцев над двумя российскими кораблями).

Стоит ли здесь приводить перипетии боя русских кораблей с японскими, прошедшего в этот день на внешнем рейде Чемульпо? Думаю, что не стоит. Итоги боя плачевны: российский крейсер избит и частично лишен возможности оставаться боеспособной боевой единицей, он затоплен. Канлодка "Кореец", оставшаяся в полностью исправном состоянии, взорвана. Если отбросить эмоции и пафосный ореол геройства, то счёт уничтоженных вражеских кораблей в той войне открыли японцы и счет этот был 2:0 в их пользу.

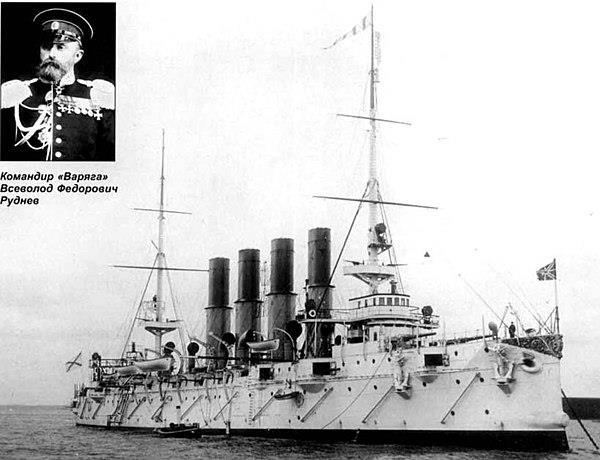

Были ли действия командира "Варяга" Руднева правильными - не мне судить, да и вообще - как их можно судить, спустя более века с того злополучного дня - на это у меня нет никакого морального права. Однако для общего информирования моих друзей и читателей, думаю стоит отметить, что в тогдашнем Петербурге, в Зимнем дворце, долго метались, определяясь с тем: считать ли Всеволода Федоровича Руднева героем или предать его суду за некомпетентность (кстати: командиром боевого корабля, а тем более - какого-то флотского соединения он никогда больше назначен не был - а это для интересующихся историей флота, говорит о многом)... В итоге и он (Всеволод Руднев), и весь экипаж "Варяга", как и "Корейца" стали героями - так было надо на фоне явно обозначившихся неудач общей кампании.

После этого, среди подвигов российских моряков, бой крейсера «Варяг» стал настоящей легендой. Хоть это сражение, как и другие в той войне, было вчистую проиграно, да и в целом Русско-японская война 1904–1905 годов не вызвала победных восторгов среди населения РИ, но подвиг варяговцев остался, как мы видим - уже в веках.

Хорошо это или плохо? "Странный вопрос!" - скажете вы, но я поясню, почему я всегда его себе задаю. Я вообще считаю, что понятие "подвиг" очень странное, с точки зрения признания самопожертвованности тех, кто "просто" погиб на войне, кто остался неизвестен, ко отдал свою жизнь или стал калекой, на фоне, к примеру - "боёв местного значения", на общем фоне всего того страшного - что называется словом "война".

Однако почему же именно подвиг "Варяга" стал легендарным, учитывая то, что большая часть экипажа благополучно добралась до Петербурга, да и сражение с кораблями адмирала Уриу происходило ввиду берега и готовых прийти на помощь спасательных средств иностранных "стационеров"?..

Не вопрос, что бой со стороны российских моряков имел все признаки отчаянной храбрости и геройства - в честности исполненного долга экипажа российского крейсера никто не сомневается, но почему именно "Варяг" стал символом чести российского флота???

Почему им стал не крейсер "Рюрик"? Почему не миноносец "Стерегущий"? Почему, в конце-то концов, им стал не эскадренный броненосец "Ослябя"? Ни "Князь Суворов"? Ни "Бородино"? Ни "Александр 3"? Почему им не стали старые тихоходные броненосные крейсера и "броненосцы, берегами охраняемые", чей подвиг был уже в том, что они через полмира смогли добраться до Цусимы и стали буквально мишенями для почти безнаказанно расстреливавших их японцев?

Почему в общем сознании населении РИ и современной РФ (стран СНГ) не отложилось, что именно в отношении экипажей этих кораблей должны в большей степени звучать слова "Наверх, вы товарищи, все по местам! Последний парад наступает! Врагу не сдается наш гордый корабль, пощады никто не желает!.."

Ну да ладно, память воинов, отдавших жизни за свою страну, за её честь - священна. Ответ наверное в том, что героями обычно назначают, хотя очень часто - справедливо и заслуженно.

В любом случае "Варяг" - это символ, глубокое уважение к которому испытывают моряки и просто люди во всем мире. Вот, к примеру, фото берегов далёкой Шотландии. возле которых упокоился ставший легендарным российский крейсер:

(Мемориал крейсеру «Варяг» в селении Лендалфуте с видом на залив Ферт-оф-Клайд, Шотландия)

(Мемориал крейсеру «Варяг» в селении Лендалфуте с видом на залив Ферт-оф-Клайд, Шотландия)

Теперь, позволю себе несколько слов о другом.

Русско-японской война всегда стояла и стоит в стороне от военных конфликтов 19-20 веков, как война, в которой война на море коренным образом влияла на ход боевых действий на суше, предопределяла их ход и, в конечном счёте - определившая итог всей войны. Почему российский флот тотально проиграл все боевые столкновения с японским? Был ли он качественно и численно слабее японского?.. - отнюдь нет. Были ли его адмиралы глупее японских - нет. Была ли подготовка российских матросов и боевые качества офицеров РИФ хуже, чем в японском флоте - однозначно нет. Главные, знаковые поражения, такие как гибель "Петропавловска", проигранные сражения в Жёлтом море и у злополучного острова Цусима - в каждом из этих событий РИФ преследовала фатальная неудача, а японские корабли - наоборот - невероятная удача. Почему так? Почему не разрывались снаряды русских броненосцев, прошивавшие насквозь боевую рубку флагманской "Микасы"? Почему японцы выбрали зажигательные снаряды против хорошо бронированных новейших ЭБр Второй Тихоокеанской эскадры, хоть логика говорила, что правильно было бы выбрать, наоборот - бронебойные? Почему в логически правильных и теоретически обоснованных действиях российских адмиралов были заложены основы нелогичного и необъяснимого поражения? Почему? Почему? Почему?..

Вот эти вопросы заставляют меня раз за разом искать информацию и всё глубже изучать историю той далёкой восточной войны. Если есть желание - присоединяйтесь, дорогие друзья, может истина где-то рядом и найдётся в результате нашего общего поиска...

Вот, в общем-то и всё, о чем я хотел написать. Спасибо за внимание. Всем добра и мира.

И напоследок, если у кого возникнет соответствующее настроение, вот ссылка на фильм "Крейсер "Варяг" (1946 год):

https://www.youtube.com/watch?v=s3or0DRS_uc

Интересным является тот факт, что в роли крейсера «Варяг» снимался не менее легендарный (уже в другой ипостаси) бронепалубный крейсер "Аврора", который, кстати, был участником РЯВ и сражения при острове Цусима. На время съёмок фильма на «Авроре» была поставлена четвёртая (фальшивая) дымовая труба, поскольку настоящий крейсер «Варяг» был четырёхтрубным.

Приятного просмотра.