Благородный храм искусства

Автор: Д. В. АмурскийКогда-то в Москве существовал государев горохов двор, на котором хранился зелёный горошек для царского стола (а может и не только зелёный). Выращивали этот горошек по соседству, на Гороховом поле. Отзвуки тех давних времён ещё видны в названии церкви — храма Вознесения на Гороховом поле, и в названии Горохового переулка. Храм Вознесения стоит там, где начинается улица Радио (бывшая Вознесенская) и заканчивается улица Казакова (бывшая Гороховая).

Но вернёмся на Гороховый переулок. Хоть он и небольшой — на нём немало красивых зданий. Самое интересное, на мой взгляд, здание появилось здесь в конце XIX века.

Во второй половине XIX века в Москве проживало около двадцати тысяч немцев. Многие из них обитали в Лефортово, бывшей Немецкой слободе. Центрами немецких общин Москвы, конечно же, были церкви и благотворительные религиозные организации. В 1853 году была создана Евангелическая богадельня, в 1858 — Дамское попечительство о бедных женщинах и детях евангелического вероисповедания (Evangelischer Frauenverein). В 1862 году при этой организации открылся приют для детей-сирот в возрасте от 2 до 10 лет. Сначала дети жили во флигеле Евангелической богадельни на Немецкой улице (ныне Бауманская улица). 25 сентября 1887 года их переселили в особняк Якова Лерха, швейцарского гражданина, который располагался на Гороховом переулке и был построен в 1885 году.

Особняк Якова Лерха был в 1885 — 1894 годах полностью одноэтажным. Вторые этажи на торцах здания появились только в 1894 году, когда этот дом купил В. А. Леман, председатель правления Московского промышленного банка.

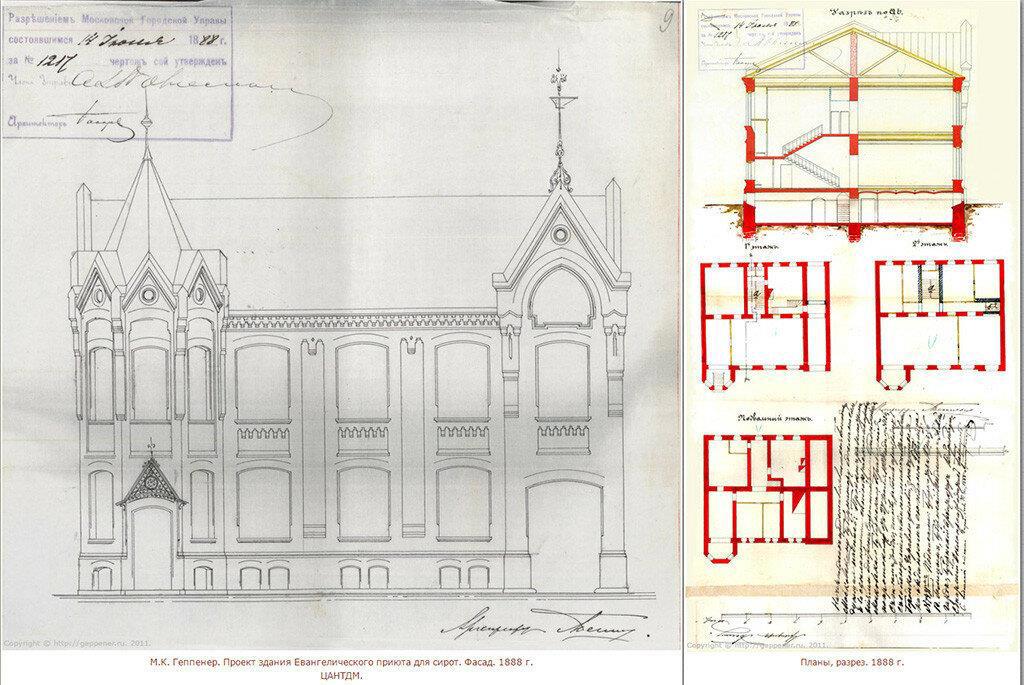

В следующем году Дамское попечительство о бедных женщинах выкупило участок с городской усадьбой по соседству. Максим Карлович Геппенер, который в 1876 — 1878 годах служил архитектором Московского императорского воспитательного дома, а в 1879 году стал архитектором Московского Николаевского сиротского института, в 1887 году как раз закончил строить Четвёртую московскую женскую гимназию на Садовой-Кудринской улице и пожарную каланчу в Сокольниках. Освободившись от этих объектов, Геппенер взялся за проектирование приюта в Гороховом переулке.

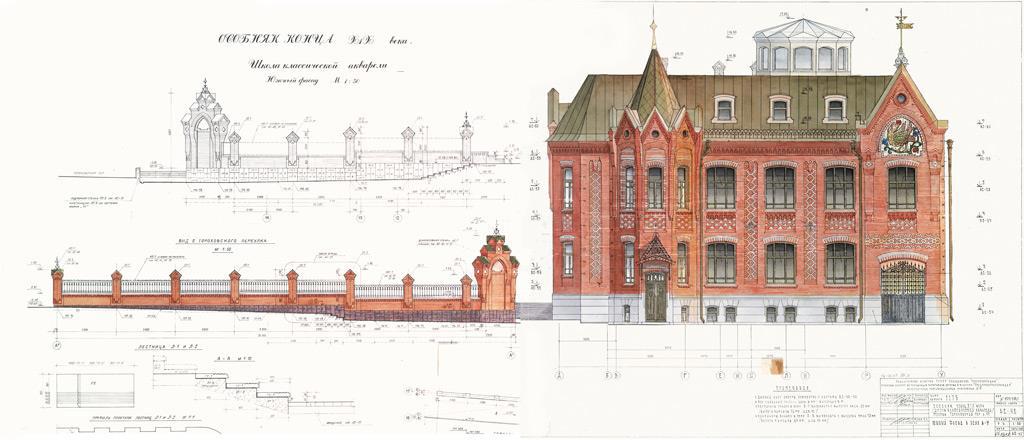

В 1889 году Евангелический приют для сирот был окончен. Геппенер выстроил из красного кирпича замечательное здание в эклектичном духе с башенкой на углу и орнаментом, выложенным по фасаду белым кирпичом.

В этом здании поселились 43 ребёнка обоих полов и их воспитатели. Среди них были не только сироты, но и дети бедных родителей. Подвалы здания отвели под хозяйственные нужды и квартиры служащих, на первом этаже разместили парадный зал и три жилых комнаты, на втором — квартиры преподавательниц, спальни и учебные классы. Распорядок дня воспитанников был следующим:

подъём в 7 утра;

завтрак (молоко с хлебом) в 8-30;

занятия с 10 до 12 часов;

обед в 12-30;

полдник (молоко с хлебом) в 16 часов;

ужин в 19 часов;

отбой в 20 часов.

Воспитанники приюта находились на полном содержании немецкой евангелической общины. Их обучали письму, чтению и счёту на русском и немецком языках. Кроме того, дети занимались рукоделием. После выпуска из богадельни ученики могли продолжить обучение в Школе для бедных детей и сирот.

Евангелический приют для сирот успешно работал более четверти века, но в мае 1915 года в Москве прошли антинемецкие погромы. На сирот погромщики не покушались, но некоторые особенно бдительные граждане написали донос властям о том, что в приюте воспитывают детей в немецком духе. Чиновники провели тщательное расследование, отправили наверх отчёт, в котором охарактеризовали заведение самым лучшим образом. Но это не помогло — власти на всякий случай закрыли приют в начале 1916 года.

После Великой октябрьской революции в здании располагались Детский дом для питания, Мособлпромсовет, потом Архитектурно-планировочное Управление Мособлсовета и под конец — Мастерские архитектурно-художественного фонда при Областном союзе художников и Московский областной художественный фонд. В конце XX века здание реконструировали. Все работы проводила мастерская № 9 Института "Спецпроектреставрация" под руководством архитектора О.И. Журина. Получилось у них очень хорошо.

Яркой новой деталью фасада стало панно, изображающее птицу Сирин над главным входом.

Яркой новой деталью фасада стало панно, изображающее птицу Сирин над главным входом.

А ещё вернули металлические шпиль и флюгер, утраченные в советское время, а также кованый козырёк на фасаде башни.

Отреставрированное здание передали Школе акварели художника Сергея Николаевича Андрияки. И это было очень правильное решение. Сколько прекрасных особняков по Москве заняты посольствами или государственными учреждениями, что почти исключает возможность увидеть их интерьеры. А в Школу акварели Андрияки можно войти. Мы воспользовались "днём открытых дверей", чтобы познакомиться с этим зданием.

Парадный зал украшает винтовая лестница. Благодаря ей это немаленькое помещение кажется ещё больше.

В парадном зале выставлены работы Сергея Андрияки. Вот, кстати, он сам, рассказывает о школе:

К парадному залу примыкают несколько залов поменьше, в которых тоже выставляются картины. В этот раз там демонстрировались работы Олега Молчанова, но фотографировать там не разрешалось.

Если подняться по винтовой лестнице, то попадаешь в ещё один большой зал, в котором тоже много картин Сергея Андрияки.

А ещё можно было прогуляться по всей школе, зайти в классы и посмотреть, как проходит процесс обучения.

В коридорах школы выставлены лучшие работы учащихся и их преподавателей.

А ещё в этой школе есть замечательное кафе в подвальном этаже!

Это просто здорово, что здание, построенное с самыми благородными целями, продолжает использоваться на благо детей, обладающих талантом. Было очень приятно увидеть настоящий храм искусств!