Что произошло за 100 лет с русским.

Автор: КорольковНаш современный алфавит, тот самый, который учили еще в детском саду, — это совсем не то, что когда-то. В старославянской кириллице было 43 буквы, тогда как в нашем алфавите их всего 33. (про то что глаголица ещё шире и осмысленнее сейчас уже совсем поздно дискуссии устраивать).

Декрет «О введении новой орфографии» — третья крупная реформа русского языка за предыдущую тысячу лет.

По этому декрету из алфавита навсегда исключили буквы «ять», «фита», «и десятеричное», как-то сама-собой постепенно исчезла «ижица». А вот «ё» только-только появилась там «официально», хотя еще в 1797 неофициально ее признал Николай Карамзин.

Кроме того, в связи с реформой, исчез твердый знак на конце слов (и частей сложных слов) — это серьезно сократило расходы на печать. А еще поменялись окончания в некоторых падежах существительных, что приблизило звучание речи того времени к нашей — современной.

Врубка: Бѣлый, блѣдный, бѣдный бѣсъ /Убѣжалъ голодный въ лѣсъ./ Лѣшимъ по лѣсу онъ бѣгалъ,/Рѣдькой съ хрѣномъ пообѣдалъ…". Стихотворение, которое учили школьники, чтобы запомнить правописание слов с «ять»

Вот, например, несколько пар «до и после»:

новаго — нового, лучшаго — лучшего, новыя — новая.

Благодаря реформе 1918 изучать русский язык стало проще. А в условиях того времени это было самой актуальной задачей. По переписи 1919 года лишь 41,7% населения страны от 8 лет и старше умели читать, писать — и того меньше. То есть больше половины жителей страны были тотально неграмотными, не могли писать ни писем, ни заявлений, не могли прочесть название родного города или даже своей фамилии.

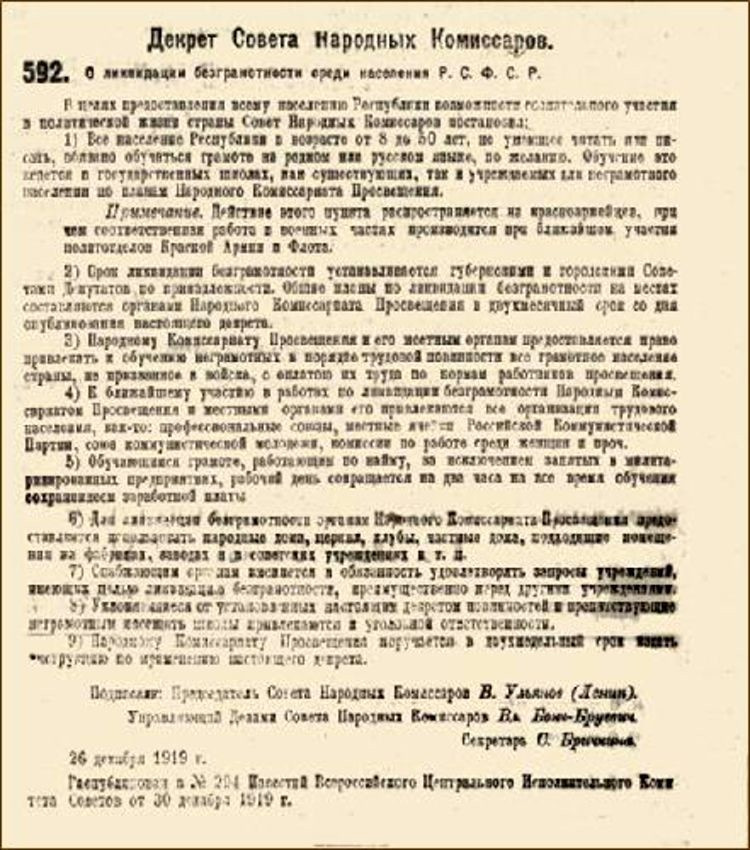

Закономерно, что именно в том же году был издан декрет «О ликвидации безграмотности в РСФСР», который положил начало масштабному ликбезу, да такому, что до сих пор это слово мы употребляем в обиходе. В 1920−1920 годы СССР ежегодно тратили на просвещение порядка 12% бюджета.

Краткость — сестра советского словопроизводства

В советский период истории в культуру страны ворвались новые реалии. Соответственно, появились новые понятия, которые должны были эти реалии как-то объяснять — комсомолы и пионеры, партбилеты и рабфаки…

Все это врывалось в жизнь людей того времени, смешивалось с привычной «домашней» речью, с диалектами, приобретая иногда причудливые формы. Появлялось много бытовых слов, даже жаргонных, в которых можно было увидеть весь жизненный уклад простого советского человека — авоська (сумка-сетка), денатурат (денатурированный спирт с добавками неприятного запаха и вкуса), жлоб (скряга), макулатура (бумажный хлам или низкопробная литература), невозвращенец (человек, уехавший за границу и оставшийся там), уклонист (человек, взгляды которого отличались от «генеральной линии» партии), хула-хуп (большой легкий обруч), чифирь (очень крепко заваренный чай), шлягер (модная эстрадная песенка).

Главная же и такая любимая школьниками «фишка» советского времени — сокращение всего, что только можно сокращать. Аббревиатуры и сокращенные словосочетания прочно укрепились в языке того времени и переплыли в наш XXI век. Например, такие слова, как ЦУ (ценное указание), вуз, стенгазета, ГЭС, ТЭС и АЭС у нас уже не ассоциируются с конкретным историческим периодом — мы используем их в нашей речи как самостоятельные и «полноценные» слова.

Буква Ё — история с продолжением

В 1942 употребление буквы Ё стало обязательным, но уже в 1956 ее стали использовать для уточнения произношения, что и делается по сей день. В том же 1956 году «двойные» прилагательные стали писать через дефис, а до этого все было слитно, только посмотрите: темнокрасный, синезеленый — именно так до этого времени было грамматически правильно. Изменилось написание и некоторых других слов — адэкватный/адекватный, диэта/диета, цынга/цинга, жолудь/желудь, итти/идти и т. д.

Лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся!

Настоящей отдушиной советского быта стал кинематограф. Крылатые фразы из популярных советских фильмов, которые вся страна смотрела по первому и второму каналам, стремительно «влетели» в русскую речь и язык. Это удивительное явление стало частью самобытной культуры, которая сейчас объединяет и Россию, и постсоветское пространство.

А если копнуть ещё глубже и сверится с Далем, то ещё много интересного вылазит.

Современное значение слов не имеет ничего общего с приведённым у Даля:

«порно» — наречие со значением «крепко, надёжно, дюже, прочно, споро».

«Двач» — «предмет, состоящий как бы из срослых двойней, близнят».

«Клубняк» — «вообще всё клубоватое, образующее клубки».

«Прикол» — существительное, обозначающее действие по глаголу «прикалывать».