Бег на месте

Автор: Евгений КрасНовости смотрите? Слушаете? А новости наших «партнёров»? А новости от «великих укров»? Славно так всё выглядит, да? Можно так сказать, что полнейший «плюрализм» мнений. Причём само это слово в данном случае очень удобное – его писать можно по слогам и соответствующим образом расшифровывать. Вот эндак примерно: плю-ра-лизм. Ну и начинаем – «плю» – это от слова «плювать» в смысле на всех и особенно на то, что там есть на самом деле; «ра» – это не бог, а от слова «ралли» в смысле гонки за деньгами «спонсоров»; «лизм» – это от слова «лизать» или подлизываться к тем самым «спонсорам», которые заплатят за нужный им «угол взгляда» на происходящие события.

И если кто-то думает, что весь этот «плюрализм» придуман только что, то он очень серьёзно заблуждается. Так было всегда. Боюсь, что так будет ещё очень долго. И даже, если все люди мира «…будут жить в одной стране, над которой будет вечный солнца свет», то и тогда ничего особо не поменяется, ибо останутся личные интересы отдельных людей. Останется «я начальник, ты – дурак», а с ним и «плюрализм».

И в прошлом всё было точно так же. Поменялись методы работы, поменялись способы распространения знаний, но главное было точно таким же. Осталось мифотворчество о происходящем и происходившем. В особенности о втором. Так как здесь преград меньше – свидетелей нет, а свидетельства можно или скрыть, или подогнать под нужный «спонсору» вариант.

Вот и гуляют по экранам мониторов совсем «независимые мнения» вообще «независимых экспертов» никак не совместимые с другими, столь же «независимыми мнениями». Со временем всю эту благодать собирают в кучки, отсортировывают через мелкое сито, формируют новые «концепции» и предлагают их новым поколениям «спонсоров», которые выбирают подходящие их целям. Именно этим и занимается «наука» под названием история.

Это есть факт. И с этим ничего не поделаешь.

Главный признак того, что вам «вешают лапшу на уши» прост и незатейлив на самом деле – это когда в описании прошлого всё просто и понятно. Чтобы это понять, не нужно быть семи пядей во лбу – достаточно чуть внимательнее рассмотреть детали. Ведь дьявол кроется именно в деталях. Тут, правда, придётся заглянуть немного глубже, чем учебник по истории для нашей средней (весьма) школы. Очень полезно поинтересоваться находками археологов (это не просто в нашей державе). И уж точно не слушать «мудрых пояснителей». Они не бывают «независимыми» просто по определению, и они тоже могут ошибаться, даже если на самом деле очень хотят узнать истину. Короче – думайте сами и не спешите с выводами.

Я тут уже написал в серии заметочек в разное время про события прошлого до и во время так называемого «ига». В них частично и довольно поверхностно, без подробностей, описано насколько сложной в те времена была ситуация на территории нашей страны и в ближайшем её окружении. Пришлось уделить много внимания и так называемой «Куликовской битве», из которой усилиями поколений политиков и руками историков была создана легенда об эпической битвы «Руси» против «Орды».

Исходя из имеющихся крайне скудных и совершенно ненадёжных данных об этом времени вообще и конкретном событии в частности, на сегодня можно предположить, что скорее всего битва таки была. Также совершенно ясно, что она была точно не там, где сейчас указывают. И ещё понятно, что причины, масштаб и действующие лица этого события не могут считаться ясными и не вызывающими вопросов. Понятно только то, что это точно не было битвой одного государства против другого государства, одного народа против другого народа. «Национально-освободительной войны» не было. Всё было куда сложнее и неоднозначнее.

Следующей по своему значению эпической легендой является «стояние на Угре» или, как её называли в давние времена «угорщиной». Понятно, что рядовое событие не стало бы основой для серьёзного мифотворчества. Зачем раздувать из мухи слона, когда под руками есть сам слон? Нужно просто немного им повертеть, чтобы он предстал в новом свете. Вот и «угорщину» немного повертели… в результате сейчас это событие демонстрируют, как окончательный финал эпохи «ига». Ну, а что же там было на самом деле, кто и зачем там стоял, и почему это стояние стало большим шагом в политике?

Для этого неплохо внимательно посмотреть на главных действующих лиц этого события. Ими стали Иван Васильевич (он же Иван третий, он же Иван Великий) и Ахмат (не удостоился специальной клички). Первый в нашей околонаучной литературе носит сейчас звание «Великий князь», а второй – «хан». Это значит в одно и то же время много и вообще ничего. Это ведь именно «сейчас» их так называют, ну а тогда испытывающее большое влияние с юга «Орда» называла Ивана «эмиром», а наши летописи величали Ахмата «царём». Слова, слова… Сейчас название «Великий князь» супротив «хана» призваны поддерживать сказку про «национально-освободительное» от «ига» движение. В те же времена называя Ахмата именно «царём» летописцы видимо поддерживали законность верховного правителя государства, которое мы сейчас знаем под названием «Золотая орда» (Большая Орда) и подчинённость ему «князя», хоть бы и «Великого». Феодализм-с.

Непонятно, да? То есть получается, что наши летописи через звания назначают Ивана бунтовщиком? Думаю, что – да. Именно так оно и есть. То есть Иван, выступив против своего правителя, в современном понимании объявил «независимость» своей части единого государства. Великий князь этим заявляет, что не считает более верховного правителя достойным своего звания и не намерен далее подчиняться ему. Теперь – почему? Здесь уже важны сами личности.

Нужно заметить, что судьбы обоих правителей в чём-то схожи. Вот только результаты оказались разными…

Иван был сыном Великого князя Василия 2. Он родился в 1440 году и ещё в детстве стал невольным участником бурных и кровавых событий. Потомки Дмитрия Донского тогда увлечённо делили власть. Но страна-то была одна и в процессе активное участие принимали южане. Например, царь-хан Золотой Орды Улу-Мухаммед, которого сместили конкуренты, после ряда приключений захватил Казань, заявив о своём собственном государстве, которое мы сейчас знаем, как Казанское ханство. В этом качестве он начал довольно удачно воевать с Московским княжеством, и в 1445 году взял в плен Великого князя Василия 2. Потом Улу-Мухаммед получил за него выкуп и отпустил домой, но для Василия это не было «подарком судьбы». Его место решил занять галицкий князь Дмитрий Шемяка. Для этого он провёл натуральную спецоперацию.

Представляете, он дождался пока Василий поехал на богомолье, явился в Москву со своим «спецназом», арестовал бояр, верных Великому князю, захватил в заложники его жену и мать. Вскоре люди Дмитрия Шемяки захватили и самого Василия. Малолетнего Ивана и его брата Юрия московский воевода сумел под шумок увезти в Муром.

Сказать, что самоназначенный князь действовал грубо – ничего не сказать. Осенью того же года он повелел ослепить Великого князя Василия и доставить к нему его детей, пообещав освободить их отца… ну, бандит, да и только! Разумеется, наврал. И слепого князя и его детей на самом деле выслали в Углич под стражу.

«Большие люди», остававшиеся в Москве, вполне разумно сообразили, что ничего хорошего от нового правителя ждать не приходится. Часть от греха сбежала. Обстановка накалялась. Шемяка наконец понял, что дело может кончится очень плохо, и попытался исправить положение, как мог. Он предоставил князю Василию, получившему прозвище Тёмный, в кормление город Вологду. Там и начали собираться все многочисленные враги Шемяки. Вскоре Шемяке пришлось уносить ноги из Москвы. Он хотел укрыться в родном Галиче, но было уже поздно – война следовала за ним по пятам. Он собрал войско, но был разбит, бежал в вольный Новгород, где и был отравлен в конце концов.

Вернувший власть Василий стал Тёмным не только по прозвищу. Он стал подозрительным, жестоким и решительным. Дальнейший его путь был обильно забрызган кровью. Он умер в 1462 году, оставив Москву Ивану, которому было 22 года, и у него уже много чего было за плечами.

Молодой князь женился на дочери князя Бориса Тверского, а в 1458 году удачно повоевал с «ханом» Сеид-Ахметом, который хотел пограбить земли княжества. Иван был очень осторожен, тщательно продумывал все свои шаги, заботился об укреплении своей власти и своего княжества. Московский кремль стал могучей крепостью, а московская дружина мощной и хорошо вооружённой. Это позволило молодому князю расширить свои владения за счёт северных и восточных соседей. В 1468 году только что овдовевший Иван дотянулся до Казани, осадил её, освободил из рабства пленников.

Такая активность не могла остаться незамеченной. На следующий год ему предложили в жёны племянницу последнего императора Византии – Зою Палеолог. Знатная иностранка свою главную задачу выполнила успешно, нарожав Ивану шесть дочерей и пять сыновей… правда три дочери умерли ещё маленькими (такие были времена). Но куда важнее для Великого князя были появившиеся связи с Европой. Оттуда пригласили хороших мастеров в области каменного строительства (своих было маловато), оружейников и прочих нужных людей. Да – «утечка мозгов» тоже не вчера появилась.

Следующей целью Ивана стал Новгород. И он её сумел достичь вовремя, успев перехватить «добычу» у литовских князей. Правда при этом остался недовольным польский король Казимир, но тут уж что поделаешь! Простым новгородцам стиль правления Ивана понравился. Были, разумеется, и недовольные (сторонники Казимира), но справились и с ними. Авторитет князя рос, росла и мощь его княжества.

Были и другие напасти, с которыми Великому князю пришлось как-то справляться. Их звали Андрей и Борис, и они были братьями Ивана. И эти братья были возмущены некоторыми его решениями настолько, что они решили искать помощи у Казимира. Ну, ещё бы – их брат рвался к власти и останавливаться не собирался… а нам? Но до близкородственной войны дело всё же не дошло.

Дело в том, что на юге тоже внимательно следили за грызнёй в северных улусах. В этой мутной воде можно много чего наловить. Тем более, когда в родных местах ловить нечего. В 1472 году на Оке появились «татары», но осторожный и предусмотрительный Иван оказался к этому готов. Попытку форсировать реку пресекли, а Великий князь просто перестал платить налоги центру. Царь Ахмат был очень недоволен – нужно было готовиться к войне, а в его владениях было всё очень непросто…

Про него известно значительно меньше. Его отец, Кичи-Мухаммад умер в 1459 году, оставив престол сыновьям – Махмуду и Ахмату. Младшему Ахмату достались земли Поволжья и всё, что к востоку от Волги. К западу правил старший брат. Проблемы были у обоих, но нам интересен младший. Он был женат на сестре потомка самого Тамерлана. Глупо было бы, чтобы Ахмат этот факт не использовал и не попытался захватить Хорезм. Была большая многоходовка, но в целом для Ахмата всё сложилось не очень удачно. Но тут, в 1471 году в своей ставке в Хаджи-Тархане неожиданно умер старший из братьев – Махмуд.

Ахмет поспешил на Волгу. Там уже собрались многочисленные «наследники». Предстояла серьёзная борьба. Ахмату страсть, как нужно было продемонстрировать свою пригодность занять трон. Борьба за Хорезм ушла на второй план. Ставка на Волге была важнее.

Едва утвердившись на троне старшего брата, Ахмат оказался в гуще событий. Ему хватило ума заключить в 1471 году союз с Казимиром 4 Ягелоном. Вовремя. На следующий год на Волге узнали о выпаде Москвы. Это было очень серьёзно. По сути, это означало окончательный распад «Орды», как единого государства. Царь Ахмат оказался перед выбором без выбора. Нужны были решительные действия, но их ещё нужно было выбрать… и не ошибиться. Ахмат выбрал войну с Москвой, точнее подготовку к войне.

А тут ещё в 1474 году к нему пожаловали послы (шпионы) из Венеции с подарками в надежде получить в его лице противовес в их борьбе с турками. Царь был и рад бы помочь, но его союзник Казимир отказал Ахмату в проходе войска через его земли. Венецианцы поняли, что на Волге им ловить больше нечего и удалились домой. Оставались ещё союзники в Крыму, но туда вломились турки. Единственное, что смог сделать Ахмат – сохранить красивую мину в плохой игре. Он послал султану Мехмеду 2 ярлык на правление, которому он был не особенно и нужен. Ставленника Ахмата в Крыму сменил Менгли-Гирей, для которого Ахмат был изрядной опасностью со всеми вытекающими последствиями.

Иван Васильевич эти годы действовал очень расчётливо и решительно. В конце концов результаты его правления были очень впечатляющими. Вот его могучая фигура на памятнике «тысячелетия Руси»:

У его ног поверженные враги. Он уже не просто Иван 3, он здесь – Иван Великий.

Итак, фигуры были расставлены, время на раздумья кончилось. Наступила пора действовать. Последняя попытка – в Москве появляются послы Ахмата с требованием выплаты дани за пять лет. Иван сделал то, что потом вдохновит многих художников:

Да, он топчет бумагу и выгоняет послов.

В 1480 году Ахмат двинул на Русь всё, что смог собрать. Понимая, что против усилившейся Москвы этого маловато, он делает крюк в пути в сторону земель Литвы. Там он надеется усилить своё войско за счёт полков Казимира, но у того внезапно (или предсказуемо?) на границе возникает серьёзная проблема в лице войска крымчака Менгли-Гирея. Казимиру стало не до Москвы. Сейчас поговаривают, что это произошло не случайно, а в результате переговоров с предусмотрительным Иваном. Может быть, может быть…

Обиженные братья Ивана быстро поняли, куда дует ветер, и срочно замирились с Иваном. Московское войско, и без того немалое, приросло их дружинами. Пришли тверские полки, пришли и другие. Нужно заметить, что Ивану численность была далеко не безразлична, ведь он защищался. Это значит, что противник выбирает точку для удара, а московскому войску нужно буквально угадать её. Это невозможно, поэтому приходится перекрывать все возможные направления сильными заставами и держать главные силы на равном удалении от всех. Войско широко, на 70 вёрст, растянулось вдоль берега Угры, перекрывая все переправы.

Великий князь предусмотрел всё, что только можно было предусмотреть. Он был готов к любому развитию событий, находясь с главными силами в Кременце, в 50 верстах от берега Угры. Он даже казну и семью вывез из Москвы в тыл, и приготовил город к осаде. Были готовы к борьбе и гарнизоны пограничных крепостей.

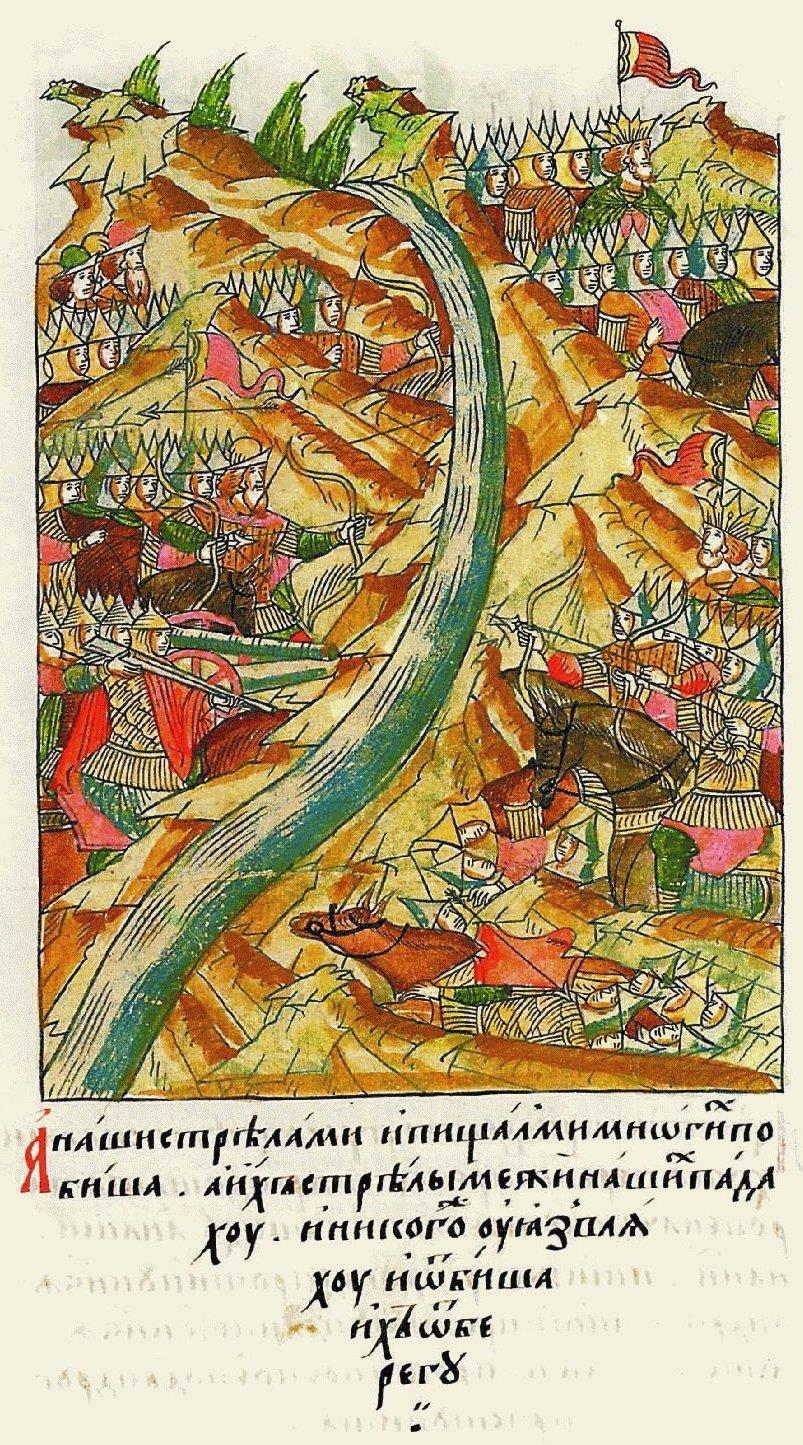

В октябре войско Ахмата подошло к Угре со стороны Литовского княжества. Сразу в нескольких местах попытались форсировать водный рубеж, но получили сильный отпор. В войске Ивана было достаточно не только самострелов, но и огнестрельного оружия. Четырёхдневные попытки перейти Угру закончились ничем. Два войска встали на двух берегах… ситуация выглядела патовой.

В прошлом, да и сейчас раздаются голоса о том, что, мол, князь проявил нерешительность и даже трусость. Это либо эмоции, либо «заказуха». Давайте подумаем… а зачем, собственно, московскому войску нужно было очертя голову бросаться в бой? У них всё было хорошо – они могли в любой момент пойти отдохнуть в ближайшую крепость. Там есть снабжение, еда, банька там… все дела. У противника положение с точностью до наоборот. Они стоят в чистом поле далеко не летом, на чужой враждебной территории. Сидят, значит, на мёрзлой земле и ждут незнамо чего. А ночью так и вообще кошмар. Ведь противник-то находится на своей земле и напасть может в любой момент. В любой! То есть расслабляться нельзя. Расслабиться – это умереть. Ведь враг – вот он, до его берега чуть больше ста метров. Сами понимаете, что настроения такое положение не поднимает.

Каждый день такого стояния для атакующей стороны – это как проигранный бой:

Время шло. В конце октября ударили ранние морозы. Река начала покрываться тонким льдом. Ещё немного и броды будут неважны – реку можно будет перейти в любом месте. Полегчало войску Ахмата? Отнюдь. Московское войско неожиданно снялось и ушло в глубь своих земель. Они как будто приглашают на решающую битву. И что теперь делать царю Ахмату? Его войско голодное и холодное послать вперёд? Туда, где на каждом шагу болота, засеки, пограничные крепости, засады. Туда, где их ждут далеко не с караваями? Это просто самоубийство…

Знал Ахмат или его ждал «сюрприз»? Наверное знал, но сделать уже ничего не мог… дело в том, что пока его войско морозило седалища на берегу Угры, в его столицу на лодьях наведалась дружина во главе с князем Василием Звенигородским. Оп-па… а защищать столицу некому – все ушли Москву грабить. К Василию с удовольствием присоединился крымский царевич Нур-Девлет. Хорошо они вдвоём там повеселились…

Получается так, что Василий, хоть и стоял на месте, но всё же нападал он, а не Ахмат. Причём нападал жёстко. Бил наотмашь, точно и сильно. Бил так, чтобы навсегда «закрыть этот вопрос». Всё просчитал. Это был не тактический успех, а стратегическая победа.

Ахмат принимает решение идти назад. Напоследок он посылает Ивану письмо с требованием выплатить дань… забавный такой. Это был конец. Воины, которые шли грабить, вернулись в степи «босы и наги». К тому же всю дорогу их преследовала московская конница. Денег у Ахмата для войска не было. Он его распустил. А на следующий год его самого зарезали в собственном шатре другие «охотники за удачей».

Великого князя Ивана Великого ждала другая судьба. На следующий год Иван отправляет войско на помощь Пскову, воевавшему в одиночку с Ливонией. Февраль, морозы… немцы не ожидали, что именно в этот момент на них навалится Москва всей своей мощью. Захватили пленных, что не смогли унести – сожгли. «…отомстиша за своё вдвадесятеро и более». Осенью Иван Васильевич от лица Пскова и Новгорода заключил с Ливонией мир на 10 лет.

В 1483 году Великий князь шлёт войско против вогулов. С боями дошли до Иртыша и потом до Оби, спустились по ней до низовий и благополучно вернулись домой. В том же году умирает князь Василий Рязанский и его племянник, получивший место дяди, заключает договор с Москвой, в котором отказывается от прав внешних сношений. Снова бунтует Новгород, но и его Иван Великий снова усмиряет.

В 1485 году Великий князь узнаёт о том, что Михаил Тверской вопреки договору вступил в переговоры с Литвой. В ответ московская рать осадила Тверь, и Михаил бежит в Литву. Тверь оказывается под рукой Москвы.

В 1487 году начали делить власть в Казани. Как тут обойтись без Ивана Великого? Его полки, сотрясая Казанское ханство до основания, идут к столице. Перепуганные горожане открывают ворота. На Казанском троне оказывается ставленник Ивана Мухаммед-Эмин. А чтобы чего не вышло при нём оказывается московский гарнизон.

Заключённый ещё в 1480 году стратегический договор с Менгли-Гиреем развязывает руки крымчаку. С этого момента Польско-Литовским войскам стало не до Москвы, да и Большой Орде было над чем задуматься.

Разными путями, но всегда удачно Иван Васильевич к 1490 году сгрёб под свою руку множество русских земель. С этого момента стала ясно видна перспектива добиться главной цели – стать настоящим государем всея Руси. Единственное препятствие – соседнее польско-литовское государство, наполовину состоящее из русских земель. Иван объявляет польским послам, что более не считает такое владение законным. Основная претензия – насаждение на этих землях католицизма.

После смерти в 1492 году короля Казимира, Великий князь Литовский Александр от греха подальше отдаёт Ивану целый ряд городов и просит руки его дочери Елены. Династический брак был заключён, но Александр всё же сделал ужасную ошибку – попытался перекрестить свою жену и несколько русских князей в католическую веру… ну, как тут обойтись без войны?

Огромная Московская рать, гремя пушками и пищалями, двинулась в Литовские земли, сокрушая всё, что попадалось на пути. Дошли аж до Чернигова. Литовцы попросили помощи у Ливонии. Те откликнулись на призыв и даже на первом этапе поимели мелкие успехи, но Москва немного отошла, перегруппировалась и на следующий год уже грабила Дерпт и Ригу, разгромив войско магистра Вальтера фон Плеттенберга. Немцы не успокоились и в 1502 году осадили Псков. Зря. Ливонцы, потеряв кучу людей и обоз в придачу, еле унесли ноги. Договор 1503 года закрепил успехи.

Иван Великий умер в 1505 году, оставив своему сыну Василию 3 огромное государство…

Так что всё это было? Национально-освободительная война, или как?