Рецензия Сергея Удалина на книгу "Триалоги"

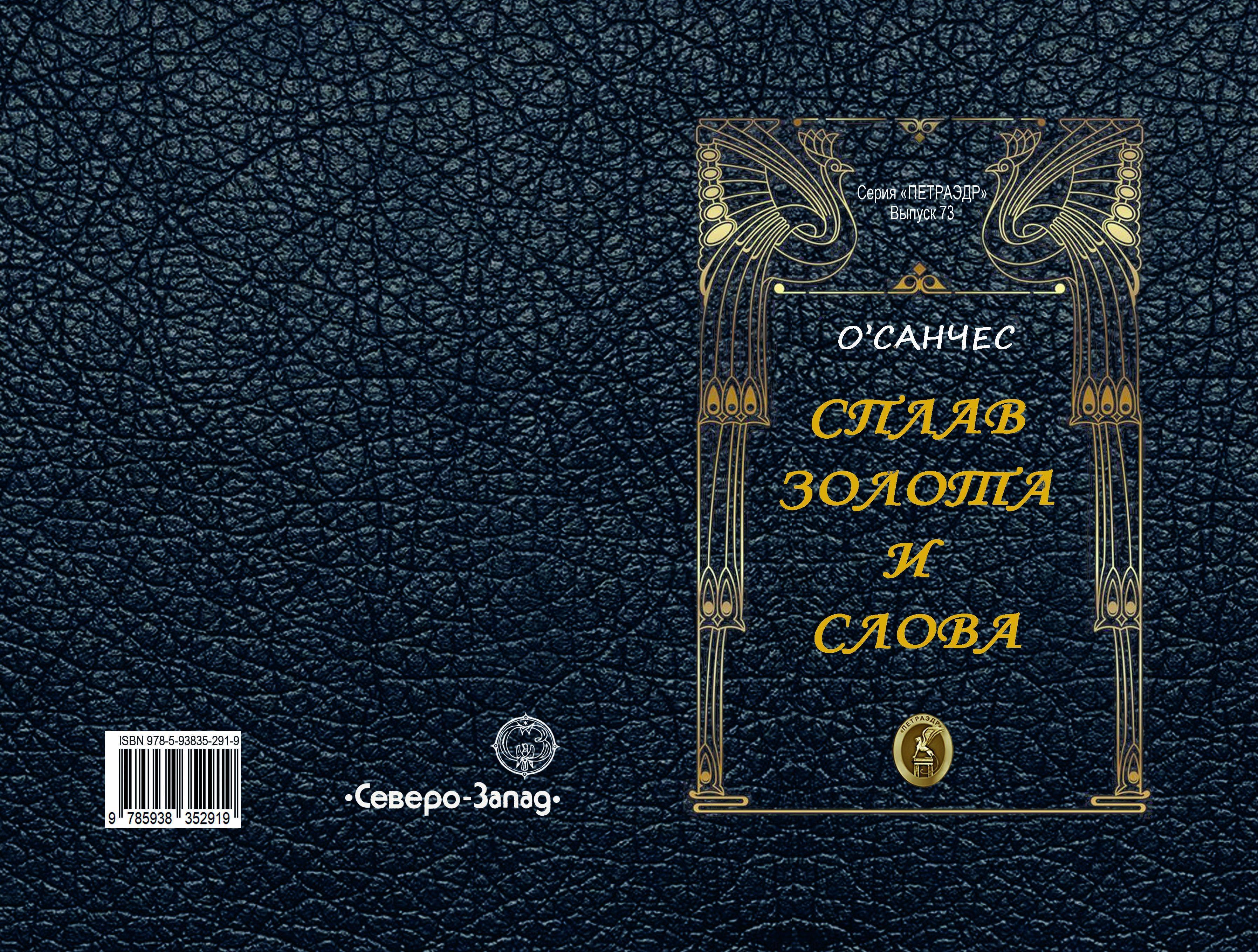

Автор: Андреева Юлия ИгоревнаСама книга "Триалоги" была издана 2 раза и оба тиража закончились. Выкладывать здесь произведения других авторов я не могу, но вот у одного из участников проекта О'Санчеса недавно вышла новая книга афоризмов "Сплав золота и слова" книгу можно приобрести в Лаке писателей (Невский, 66) или у автора. Но так как О'Санчес еще не завел себе страничку на АТ, пишите, я дам контакты для связи.

Скромное обаяние несовершенства

Нет, никак не поворачивается язык назвать вышедшую недавно в серии «Петраэдр» книгу «Триалоги» просто сборником афоризмов. Во-первых, потому она не является вместилищем многовековой мудрости человечества, в котором найдётся подходящее крылатое выражение для любой жизненной ситуации, не содержит высказываний Цицерона и Юлия Цезаря, Вольтера и Гёте, Ницше и Шопенгауэра, а предлагает вниманию читателя всего лишь плоды наблюдений и размышлений троих наших современников. А второе и, пожалуй, главное отличие заключается в том, что построена она совсем по другому принципу, чем большинство подобных изданий.

Обычно сборники афоризмов оставляют странное, неоднозначное впечатление. Притом что каждый отдельно взятый хороший афоризм – это настоящее произведение искусства, квинтэссенция, особым образом приготовленный концентрат мысли. Почти по Микеланджело – взять идею, отсечь от неё всё лишнее, случайное, необязательное, и, если у автора-скульптора достанет таланта, мастерства и терпения, в результате получится изысканный, прекрасный, совершенный монумент.

Всё это так, но попробуйте представить себе огромное количество упорядоченно расположенных монументов. Вам ничего не напоминает эта картина? Правильно – кладбище, некрополь. Не правда ли печально звучит – кладбище человеческой мудрости. Нет, некоторые люди любят побродить среди могил, полюбоваться изящностью линий и отточенностью форм, поискать знакомые имена, в конце-то концов. Но большинство появляется на кладбищах лишь по особо памятным дням, что поклониться дорогим могилам, может быть, что-то там подправить, подчистить, прибрать, а потом вернуться к своим обычным делам. А памятники остаются стоять забытым, никому не нужным совершенством. Возможно, я несколько переусердствовал в метафорах, но такие вот сборники оказывают медвежью услугу жанру афоризма, выставляя его… ну, хорошо, пусть не мёртвым, но во всяком случае застывшим, окаменевшим, архаичным.

И тем не менее многие современные авторы, не желая смириться с утверждением, что всё уже сказано до нас, продолжают работать в этом жанре. Всё-таки афоризм обладает огромной притягательной силой, велико искушение самому пройти тест на звание «Микеланджело слова». Некоторые даже его проходят, заодно привнося в традиционный, консервативный жанр что-то своё, новое, оригинальное.

И вот известный петербургский писатель и поэт Юлия Андреева решилась собрать в одной книге произведения нескольких мастеров афоризма – Бориса Останина, Александра Смира и О’Санчеса. Причём собрать тоже по-своему, необычным, неожиданным способом. Конечно же, она не могла не почувствовать необходимости как-то осовременить, приблизить к читателю, оживить эту застывшую форму. И решение проблемы нашлось в близкой для составителя театральной области. Решение смелое, рискованное, уже одним этим вызывающее уважение. Не хотелось бы подробно цитировать предисловие к книге – «Пролог», по авторской версии – оно заслуживает внимательного и полного прочтения, но дать хотя бы общее представление об идее сборника «Триалоги» всё-таки нужно:

«Маленький театр для пьесы на три голоса… Я хочу создать спектакль, не написав, а собрав пьесу из уже написанного, сказанного, напечатанного… Три голоса, три образа, три философа-поэта, каждый в своём мире, и все вместе в моём маленьком театре».

Однако вынужден сразу отметить, что воплотить идею в полной мере, поставить пьесу в её привычном традиционном виде составителю так и не удалось. Скорее уж получился этакий театральный капустник, КВН, импровизация в духе программы «Слава богу, ты пришёл». И – прошу прощения за каламбур – слава богу! Если не забывать о главной цели – оживить сборник, сделать его более динамичным и увлекательным, то всё обернулось даже к лучшему, цель достигнута, пусть даже и несколько иными средствами, чем планировалось.

Подозреваю, что изначальный замысел был в принципе невыполним. Хотя бы потому, что из философов как правило получаются неважные исполнители. И авторы книги это правило блестяще подтвердили. Нет, в самом деле, блестяще. Какое-то время они старательно удерживались в выбранных для них режиссёром образах; выбранных, кстати, весьма удачно, близко к характеру, насколько я могу судить со стороны. Все трое выполняли прямо на сцене поистине ювелирную работу – создавали афоризмы на глазах у изумлённой публики. Но каждый при этом использовал свои излюбленные методы.

Борис Останин оттачивал до совершенства саму мысль, вытягивая из плотного, спутанного клубка размышлений, впечатлений и воспоминаний тонкую, сверкающую нить парадоксальной истины:

«Я в Боге – как в доме. Но и Он во – мне как в доме. Матрёшка Мёбиуса»;

«Души у меня, возможно, нет… а вот боль есть. Или душа это и есть боль?» ;

«Жну там, где не сеял; но и сею там, где не буду жать».

О’Санчес, напротив, шлифовал форму подачи мысли – фразу. Иногда она обезоруживала грубоватой солдатской прямотой, порой восхищала изощрённым сарказмом, а временами покоряла прямо-таки мальчишеским озорством:

«Иные философские истины хочется высечь не на камне, а розгами на чьей-нибудь заднице»;

«Хороших людей на свете больше, чем плохих, но плохие живут дольше и гораздо ближе»;

«Доверяя, не проверяй, не делай вторую глупость»;

«Они со мной по-человечески – я с ними по-человечески, так что пусть не обижаются»;

«Господи, мне бы Твои заботы!»;

«До меня природа занималась суетой и пустяками»;

Александр Смир занимался самым неблагодарным делом – выискивал скрытый смысл в звучании отдельных слов. Подобно какому-нибудь средневековому каббалисту, пытающемуся из обычных, всем известных букв составить Тайное Имя Бога. Мало того, он ещё и норовил выразить невыразимое в жёсткой форме иронического двустишия, изводя при этом по завету Маяковского «тысячи тонн словесной руды». Неудивительно, что безусловные удачи посещали его реже, чем коллег. Зато если уж посещали, то это были настоящие жемчужины, перлы в хорошем смысле слова:

«Две вещи хороши –

барышни и барыши»;

«Ну и нравы

по ту сторону канавы!»;

«Светало,

но как-то устало»;

«Пока любим –

непоколебим»;

Но всё это – до поры до времени, как уже было сказано. Настоящим философам претит однообразие, их тяготят жёсткие рамки. И вот уже Останин выдаёт лаконичную, безукоризненно выверенную максиму или вдруг затевает игры со смыслом и звучанием слова:

«Почему я не догнал черепаху.

(Объяснительная записка Ахиллеса)»;

«Земля наша обширна,

места для лагерей хватит»;

«Эти люди полые, мало того: разнополые» ;

«Перлопричины».

Вот О’Санчес огорошивает зрителей изящным двустишием:

«Инь! Я не знаю иных богинь»;

«Миром правят Горыныч, Яга и Кощей.

Я считаю, что это в порядке вещей».

И даже Смир, ненадолго приостановив «раскопки» поэтического скрытого смысла, удивляет прозаическим, но всё так же каллиграфически выписанным парадоксом:

«С корабля на бал

сбежали крысы»;

«Мысль не вписалась

в поворот извилины»;

«Словно дерево упавшее,

меня счастье придавило».

А после, блеснув неожиданными гранями таланта, каждый с невозмутимым видом возвращался в свой привычный образ. А ближе к концу представления они и вовсе повадились выходить за кулисы на перекур, то по одному, а то и сразу вдвоём, оставляя О’Санчеса, как если и не самого молодого, то уж точно самого энергичного, разностороннего и неиссякаемого, отдуваться за всех, заполнять паузу и удерживать читательское внимание. В общем, вели себя на сцене абсолютно раскованно и непредсказуемо, как в жизни.

И надо признать, что и рваный ритм, и непрописанность сценария, и даже периодические неудачи авторов – всё это только делает книгу ещё более живой, естественной, не окаменевшей. Наглядно показывает, что перед нами не безукоризненные мраморные монументы, а живые люди, не чуждые человеческим слабостям, но зато и умеющие преодолевать трудности. Если кто-то не нашёл подходящего ответа на вопрос, за него отвечает другой, если кто-то почувствовал, что прежняя тема исчерпана, он задаёт новую тему.

Собственно, книга и заканчивается так вот неожиданно, как будто авторы ушли перекурить, или может быть, промочить горло, да и раздумали возвращаться, почувствовали, что на сегодня достаточно. Но только на сегодня. А будет ещё и завтра, и

послезавтра. Несовершенство – оно ведь созвучно, сосмысленно словам несовершённость, незавершённость, незаконченность. Значит, продолжение следует. Продолжение афоризмов, продолжение жизни…

Сергей Удалин