Еще о ручных гранатах той войны.

Автор: Николай БергДля пишущих про Великую Отечественную в подмогу.

Начало разговора вот тут https://author.today/post/280947

И если с тем, что РГ-42 и Ф-1 определенно были лучше немецких гранат - колотушки и яйца, не говорю о прочих суррогатах и эрзацах, никто не спорил, то про РГД-33 публика все же высказывалась сурово и ставила немецкие выше.

И в кои веки решил разобраться поподробнее с РГД-33. Находили мы их много, но в общем толком не понимали, что да как с этой гранатой. Сложная, да. Но, черт возьми и с массой плюсов, опять же ставящих ее выше немецких, как ни удивительно.

При упоминаемых недостатках:

сравнительно с гранатами под УЗРГ (Ф-1 и Рг-42) РГД-33 имела такие недостатки:

- сложность механизма, его дороговизна и требовательность к производству

- длинный запал, который легко мог быть деформирован при носке, что вызывало подрыв детонатора. Запал, кроме того, часто терялся при его носке вне гранаты (так посеял запал незабвенный старшина Федот Васков"

- возможность метнуть гранату без запала (внешне наличие запала не контролируется - надо заглянуть под задвижку)

- большая 'мертвая масса' рукоятки, которая практически не дробится на осколки

- невозможность инициировать запал без резкого замаха. То есть закатить гранату в блиндаж, щель в амбразуре, или просто за угол дома не выйдет - только метать с замахом от плеча.

- Малополезный чехол - "рубашка", между тем, имеющий большую массу. (с этим не согласен - в обороне самое оно. И не только я. "По поводу чехла не согласен, немцы во время войны сделали такие же для своих колотушек М24. Даже использовали свою гранату с чехлом от РГД-33. На немецких М24 тоже сразу не определишь есть там детонатор или нет, надо было сначала свинтить корпус гранаты с рукоятки, а затем вставить во втулку тёрочного устройства капсуль-детонатор."(с))

Напомню про немецкие ручные массового применения гранаты:

Колотушки в разобранном виде.

Заряд аммонал. 180 грамм. Дальность броска 50 метров.

Корпус гранаты из тонкой жести, осколков практически не дает. После дергания за шнурок - 6-7 секунд горит замедлитель, потом взрыв. Еще раз напомню - дернул за шнурок - после этого гранату требовалось без промедления бросить в цель. Вне зависимости от того, насколько удобным был момент для броска.

Это немецкие гранаты-яйца (Eihandgranate M39 (ручная граната «Яйцо» образца 1939 года; русское написание M-39)

Для применения гранаты следовало отвинтить колпачок, взяться за него и энергично дёрнуть шнур, после чего немедленно бросить гранату в цель.

Задержка времени взрыва зависела от запала: голубой колпачок обозначал задержку в 4,5 секунды, жёлтый — в 7,5 секунд. Запал Brennzunder Eifer 39 с красным колпачком (задержка в 1 секунду) и сходный по конструкции тёрочный воспламенитель мгновенного действия Zundschuranzunder 39 с серым колпачком в гранатах не использовались, так как после выдёргивания шнура не оставляли времени для броска (навыпускали вначале, но в войсках их как огня боялись и выпуск прекратили).

Если шнур был выдернут недостаточно резко, тёрочный механизм не срабатывал, о чём свидетельствовало отсутствие взрыва по истечении 30 секунд, после которых граната уже не представляла опасности.

На фото - боец кидает РГД-33

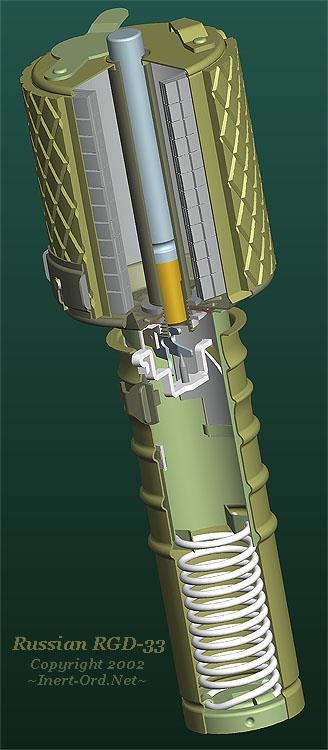

Сама граната с надетым на корпус оборонительным кожухом.

Ручная граната РГД 33 - это противопехотная осколочная граната дистанционного типа, которая широко использовалась советскими войсками в первые годы Великой Отечественной войны. Основным ее поражающим элементом являлись осколки. Интересной особенностью этой гранаты было то, что ее можно было использовать как наступательную, так и оборонительную гранату. В уставах того времени было описано даже то, как использовать РГД 33 в борьбе против танков и огневых точек противника.

Граната РГД 33 относилась к двойному типу гранат. У нее имелся специальный кожух с насечками, который применялся при использовании гранаты в обороне. Он легко надевался на гранату и при ее подрыве давал больше количество осколков. При взрыве гранаты с одетым на нее оборонительным кожухом образовывалось более 2000 осколков.(с)

В 1933 году граната РГД 33 принимается на вооружение РККА и вскоре становится обязательной частью снаряжения пехоты и мотострелковых воинских частей.

Заряд - тол. 200 грамм. Дальность броска 35-40 метров.

Граната состоит из трех основных частей:

• корпус, содержащий взрывчатое вещество и осколочный материал;

• рукоятка, снабженная ударным механизмом и пружиной;

• запал, выступающий в роли детонатора.

Разобранная граната - "рубашка", корпус, рукоятка.

Во избежание загрязнения гнезда детонатора или попадания в него посторонних предметов, оно закрывалось специальной задвижкой. В начальных моделях она сдвигалась в сторону, в более поздних была заменена на поворотную.

При использовании снаряда в наступательном режиме убойная сила осколков сохранялась в радиусе 5 -10 метров от эпицентра взрыва (с какого-то бодуна в справочнике Прибылова от 2004 года указано, что у колотушки заряд больше и дальность полета осколков выше. На деле наоборот). При установки кожуха - "рубашки" этот параметр составлял уже 30 - 35 метров. Именно поэтому бросок в таком виде рекомендовался исключительно из укрытия или окопа.

В войска граната приходила исключительно в разобранном состоянии: корпус отдельно, рукояти отдельно, запалы, соответственно, отдельно. В таком же виде их получали и бойцы.

Сборка снаряда осуществлялась непосредственно перед боем, но не устанавливалась только рукоятка. Установка запала осуществлялась уже в бою, перед броском или на стадии подготовки к нему.

Последовательность действий была следующей:

1. Вставить запал и поставить гранату на предохранитель.

2. Взвести пружину, путем оттягивания и поворота рукояти.

3. Снять предохранитель и метнуть в цель.

При отмене броска, то есть исключении третьего пункта, выполнялась обратная последовательность.

Замах при броске приводил в действие ударник, благодаря которому происходило накалывание капсюля детонатора, за этим и следовал взрыв. Механизм подрыва имел замедлитель, вследствие чего подрыв происходил спустя 3,5 - 4 секунды после броска. (при установке детонаторов для противотанковых гранат - взрыв при ударе о поверхность, без замедления, что описал в "Лехе").

Граната поставлялась в войска в разобранном виде - отдельно в ящиках лежали рукоятки с вмонтированными в них ударно-спусковыми механизмами, отдельно корпуса с зарядом ВВ и отдельно запал. При получении гранаты на руки солдат привинчивал рукоятку к корпусу (после этого рукоятку от гранаты отделить становилось невозможным) и укладывал в гранатную сумку. Запал боец хранил отдельно.

При подготовке гранаты к бою необходимо было, удерживая гранату за корпус левой рукой, потянуть правой рукой внешнюю трубку рукоятки на себя и повернуть вправо, взводя ударник, и отпустить. Затем следовало повернуть предохранительную чеку на рукоятке так, чтобы чека закрыла собой красную точку на рукоятке. Граната становится на предохранительный взвод. Затем следовало открыть отверстие в верхней части корпуса, опустить туда запал и вновь закрыть его. С этого момента граната готова к применению.

Для применения гранаты необходимо был повернуть предохранительную чеку так, чтобы вновь открылась красная точка на рукоятке. После этого выбиралась цель и время броска, и граната металась в цель. При отказе от броска можно было чеку повернуть в безопасное положение.

Граната имела интересую систему предохранения - при броске срабатывал инерционный механизм, который заставлял ударник наколоть капсюль и через 3.5-4 сек происходил взрыв. Если броска не было, то граната оставалась на боевом взводе(с).

Мощный заряд ВВ обеспечивал гранате хорошее фугасное и осколочное действие. Однако подготовка гранаты к применению требовала выполнения слишком много действий. В условиях военного времени, когда значительная часть бойцов не имела достаточной обученности, применение гранаты РГД-33 представляло для них значительные трудности. Кроме того, иногда требуется взорвать гранату без броска, например, засовывая ее в оборонительное сооружение противника, в люк танка и т.п. РГД-33 этого не позволяла.

Сложность ударно-спускового механизма, требовавшего квалифицированных рабочих, точной обработки деталей не позволяла наладить массовое производство гранат в военное время.

Опыт применения гранат РГД-33 в боевых условиях показал, что оценка данная гранате при ее полигонных испытаниях очень завышена. Она даже не имеет, сколько ни будь серьезных преимуществ перед гранатой обр. 1914/30. Уже в 1941 году на замену РГД-33 была разработана граната РГ-41, которая после кратковременной апробации в войсках была доработана и поставлена на вооружение под индексом РГ-42. Простота конструкции и надежность применения обеспечила ей необыкновенно долгую жизнь. До сего времени РГ-42 состоит на вооружении в Российской Армии. Гранаты же РГД-33 очень быстро были израсходованы в боях 1941-42 годов. К 1943 году на фронте эта граната уже не встречалась. (Тут не согласен, попадались и на местах более поздних боев)

Граната без запала практической опасности не представляет.

Для копающих:

С запалом, вставленным в гранату - представляет опасность при встряхивании, перемещении гранаты, нагревании. Недопустимы попытки выбить запал из гранаты - запал снаряжен гремучей ртутью, чувствительной к ударам и трению, к тому же запал обычно закисает в запальной трубке намертво.

При обнаружении гранаты держать ее только за корпус, не допуская нагрузки на рукоятку. Определить наличие запала можно осторожно сдвинув крышку запальной трубки.

Гранаты с вставленным запалом находятся на боевом взводе (в не взведенную гранату запал не вставляется) и требуют осторожного обращения. Характерный признак гранаты находящейся на боевом взводе - некоторое расстояние между корпусом гранаты и наружной трубкой рукоятки (граната на фото находится на боевом взводе). У гранат с вставленным запалом нельзя пытаться отвинтить или оттягивать назад рукоятку, передвигать движок предохранителя, нельзя отламывать рукоятку, нельзя ударять по гранате и рукоятке, нельзя ронять или бросать гранату. Довольно часто попадаются запалы от РГД-33, в просторечии называемые "карандаш" из-за внешнего сходства. Запал снаряжен чувствительным и мощным взрывчатым веществом и представляет серьезную опасность при ударах, нагревании, переноске.(с)

Немецкие части с удовольствием пользовались трофейными боеприпасами, которые получили у них название Handgranate 337(г). И да, на свои колотушки они тоже делали "рубашки", а нам попадались колотухи с напяленными на них рубашками от РГД-33.

Это вполне понятно, потому как немцы в колотушки пихали не только аммонал, а все подряд. (Порох с алюминиевой пудрой,с опилками,с селитрой, аммонал мешали с порохом, попадался порох с мелинитом...Процент несработок дичайший (с).

В итоге повторюсь - РГД-33 вполне себе дельная граната. Особенно хороша для мирного времени и применения обученным бойцом с СВТ. Обученным, грамотным, толковым.

Но очень сложна в изготовлении (сравним с колотушкой).

Большой расход металла - рукоятка к примеру для боя мало что дает, масса деталей. Но напомню - ее можно было взвести, а кидать - когда надо. То есть возня с подготовлением гранаты к бою - проходила до боя. И тут она куда колотушки лучше. Напомню, что свинчивать колпачок у колотушки и яйца - требуется время. С болтающимися запальными шнурками не побегаешь. И да - наши гранаты менялись к лучшему и максимально упрощались, без потери качества и боевых возможностей. У немцев - наоборот.

Спасибо за внимание!

https://museumkchr.ru/exhibits/244-ruchnaja-granata-rgd-33.html

https://guns.allzip.org/topic/36/118781.html

https://war-time.ru/item/granata-rg-42

http://www.dogswar.ru/boepripasy/granaty/6519-rychnaia-granata-eih.html

https://militaryarms.ru/boepripasy/granaty/stielhandgranate/

https://ru.wikipedia.org/wiki/Eihandgranate