С крестом животворящим по воде аки по суху...

Автор: Алекс НикмарПривет, друзья! Давно не писал блог, и вот потянуло меня на возвышенное...

Человеку мало места на суше. Он хочет жить на воде, под водой, в воздухе и даже в космосе. И везде, куда направляется человек, он берет с собою своих богов. Наверное без них он просто не может, и возможно - что так оно и есть...

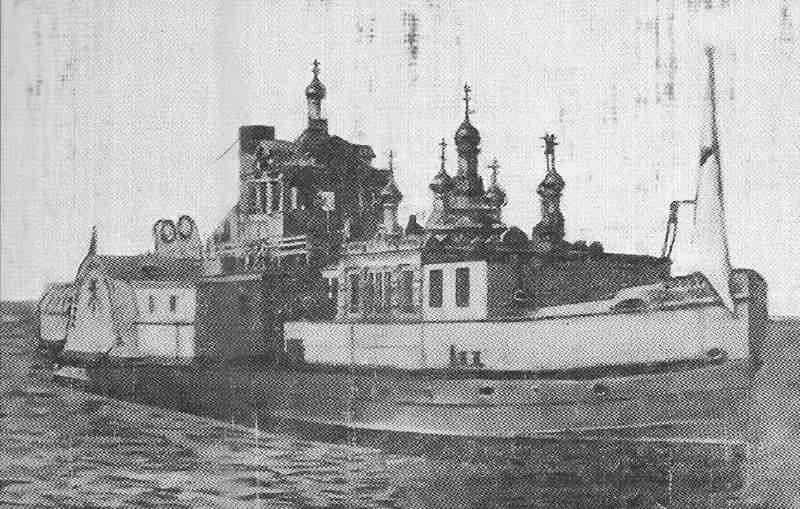

На фотографии - плавучий храм Николая Чудотворца (плавал по Каспию в начале 20 века), он был построен на базе колёсного полуморского парохода и до 2004 года был единственным в Российской империи (и будущей РФ) кораблем, на котором располагался действующий православный храм.

История этого необычного корабля имеет удивительную предысторию деловой активности на Каспии в начале прошлого века, чем-то живо напоминающую плавучий город из «Острова погибших кораблей» — приключенческого романа русского и советского писателя-фантаста Александра Беляева (вот не заинтересуйся я плавучими храмами и никогда не узнал бы, что такой город был в действительноси, пусть и без экзотических персонажей, но зато - в России!.. - история так удивительна, что порой никакие сюжеты для книг и выдумывать не надо - смотри в своё прошлое и сюжеты накроют тебя с головой!  )

)

Но вернёмся к предыстории создания интересующего нас плавучего храма. Она такова.

В начале XX века, на Каспийском море, в 220 км от Астрахани, располагался «плавучий город», представлявший собой сотни морских судов, барж, шхун и плавучих контор со штатом служащих, контролировавших движение морских грузов. Его население в сезон достигало 100 тысяч человек. Причина существования этого необычного поселения была в том, что мелководье в устье Волги не позволяло морским судам добираться до Астрахани, поэтому большинство «населения» города в течение 7-8 месяцев в году даже не ступало на берег – работы хватало!..

Молится верующим, населявшим этот чудный город, было негде – в смысле у них не было своей церкви, а молится так, как завещал Иисус Христос, в те времена было как-то непринято. В связи с этим, епископ Астраханский и Енотаевский Георгий (Орлов) вдруг озаботился отправлением духовных потребностей моряков и рыбаков. В чем была его забота - осталось неизвестным, может он и действительно был православный бескорыстный подвижник, оставим это исследователям, однако уже 28 декабря 1908 года на собрании членов Кирилло-Мефодиевского общества и Астраханского епархиального комитета с его подачи было принято решение приобрести для этой цели пароход и соответственно его оборудовать.

На собранные старанием упомянутого епископа средства от благотворителей и монастырей был приобретен колёсный полуморской пароход. На нём выстроен пятиглавый храм, снабженный всей необходимой утварью, иконами и колоколами, вмещавший церковный хор и до 500 прихожан. Около рубки была устроена небольшая касса (а как же в церкви без этого?..), в которой продавались свечи, лампады, иконки святых. Тут же находился краник, где христиане брали святую воду. Вся команда парохода, кроме капитана и механика, состояла из священно- и церковнослужителей.

На борту располагались также аптека, каюта для фельдшера и палата на несколько больных. Содержание штата взял на себя Чуркинский монастырь, командировавший на борт иеромонаха Иринарха, иеродиакона Серафима, трёх певцов и монаха-фельдшера Дамиана.

В день освящения храма — 11 апреля 1910 года, была послана епископом Георгием телеграмма Императору Николаю II, на которую тот отвечал: «Искренне радуюсь доброму делу удовлетворения духовных нужд ловецкого населения и благодарю всех за выраженные чувства».

29 мая 1910 года, в день Великой Пятницы, плавучий храм вышел в свой первый рейс.

Плавучий храм обслуживал не только упомянутый нами плавучий город, и частновладельческие шаланды, но и прибрежные сёла Кордуан и Кривобузанск, Сурковка и Александрия, жители которых принимали участие в её строительстве. Помимо русских, деятельность плавучей церкви была направлена и на христианизацию некрещёных калмыков (прикомандированный к штату храма иеромонах Иринарх знал калмыцкий язык).

По составленному расписанию в первую и последующую навигации плавучий храм посещал определённые для него участки акватории, удаленные друг от друга примерно на 50 вёрст. На каждом месте он стоял один-три дня. С начала путины и до осени все были в ожидании его прихода. Потом судно вставало на зимовку в астраханском порту в районе Элинга или на Адмиралтейском затоне.

Судно выдержало ни один шторм и ни разу не пострадало. Отслужив пять навигаций, плавучий храм в навигацию 1916 года не вышел к ожидавшему её рыболовецкому люду.

Причина этого была такова: 15 (28) февраля 1916 года газета «Московская копейка» писала: «прибыл в Астрахань преосвященный Филарет, он нашёл, что плавучий храм ветх, и признал, что его содержание дорого. А так как ни по каким каноническим правилам продажа храма не разрешается, то епископ Филарет поступил так: плавучий храм превратился в „износившийся пароход“ и, как передаёт „Астр. Л.“, продана на слом, как продаются старые пожарные насосы и др. рухлядь»..

Намерение продать плавучий храм вызвало протесты, а сам епископ Филарет (Никольский) был 24 мая (1 июня) 1916 года уволен на покой по жалобе игумена Чуркинского монастыря.

После Октябрьской революции с судна были сняты купола. Согласно рукописи краеведа Петра Семёновича Лебедева, в 1918 года Плавучая церковь была превращена в морское спасательное судно с припиской к Бакинскому порту. Но по Регистру судно не прошло к плаванию в море и было возвращено в Астрахань в распоряжение Рыбтреста. Потом оно было переоборудовано в плавучий театр и представлено в распоряжение рыбаков, получив название «Иосиф Сталин», а позднее «Моряна». В 1960-е годы в нём находилось общежитие в посёлке Оранжерейный.

На этом история плавучих православных храмов России не закончилась.

12 июля 2000 года на Центральной набережной Волгограда была освящена плавучая несамоходная церковь речного класса «Святитель Николай», построенная силами местных энтузиастов. Несколько раз перебуксированная с места на место по Волге и Волго-Донскому каналу, храм обслуживал прибрежные посёлки. В 2008 году из-за аварийного состояния понтона церковь была перенесена на берег, став приходским храмом посёлка Октябрьский.

5 июня 1998 года в своё первое плавание отправился плавучий храм «Святитель Иннокентий» (своё название церковь получила в честь выдающегося русского православного миссионера, совершавшего свой духовный подвиг в Сибири и на Аляске) Он был сделан из обычного дебаркадера при поддержке немецкой организации «Церковь в беде». Храм был приписан к церкви великомученицы Параскевы.

Освящен этот плавучий храм архиепископом Германом 22 мая 1998 года на Центральной набережной Волгограда.

Этот плавучий храм передвигается с помощью буксира «Князь Владимир». Его навигация представляет собой мессионерское плавание, в течение которого храм передвигается вверх по Дону до границы Волгоградской области, а затем возвращается вниз по Дону до поселка Пятиморск. По пути храмом делаются остановки во всех станицах и хуторах по берегу Дона, в которых нет действующих церквей. Для жителей совершаются богослужения, молебны, требы, ведется просветительская и миссионерская работа.

Современная судьба этого плавучего храма мне неизвестна.

А это плавучий храм "Святой равноапостольный князь Владимир", в который переделали списанный малый десантный корабль проекта 106К

Этот уникальный плавучий храм на базе десантного корабля был реконструирован около 2004 года волгоградской общественной организацией «Парус» при поддержке благотворительного фонда. С этого времени «Святой Владимир» находится в районе набережной имени Высоцкого в Волгограде, и на борту корабля-храма совершаются богослужения.

На «Святом Владимире» находятся частицы мощей прославленного адмирала Федора Ушакова, переданные архимандритом Варнавой — настоятелем Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря. Кроме того, епархиальным руководством Петербурга «Святому Владимиру» переданы частицы мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Всем мира и добра. Спасибо за внимание и да прибудет с нами Бог!