Глаза и уши Генштаба.

Автор: Андрей УлановВ серии статей про деятельность НКВД во время войны мы уже упоминали, что едва ли не главнейшей задачей особых отделов было доведение до "верхов" достоверной информации о происходящем. Но и особисты были отнюдь не единственным источником информации.

Все хорошо, прекрасная маркиза.

С недостатком своевременной и качественной информации даже о собственных войсках столкнулся вскоре после начала войны и Генеральный штаб Красной Армии. Причем дело было не только лишь в происках немецких диверсантов из "Бранденбурга-800", перегрызавших провода антенны радиостанций.Основными причинами проблем назывался "Невысокий уровень оперативной подготовки, отсутствие боевого опыта, да и опыта командования вообще, организаторских способностей у ряда командующих (командиров), командно-начальствующего состава, составившего основу полевых управлений фронтов, армий, штабов корпусов, дивизий". А складывавшаяся далеко не в пользу Красной Армии обстановка в начале войны приводила еще и к боязни "правдиво докладывать в сводках и донесениях в Генеральный штаб о случаях неуспешных действий своих войск и невыполнении ими поставленных задач".

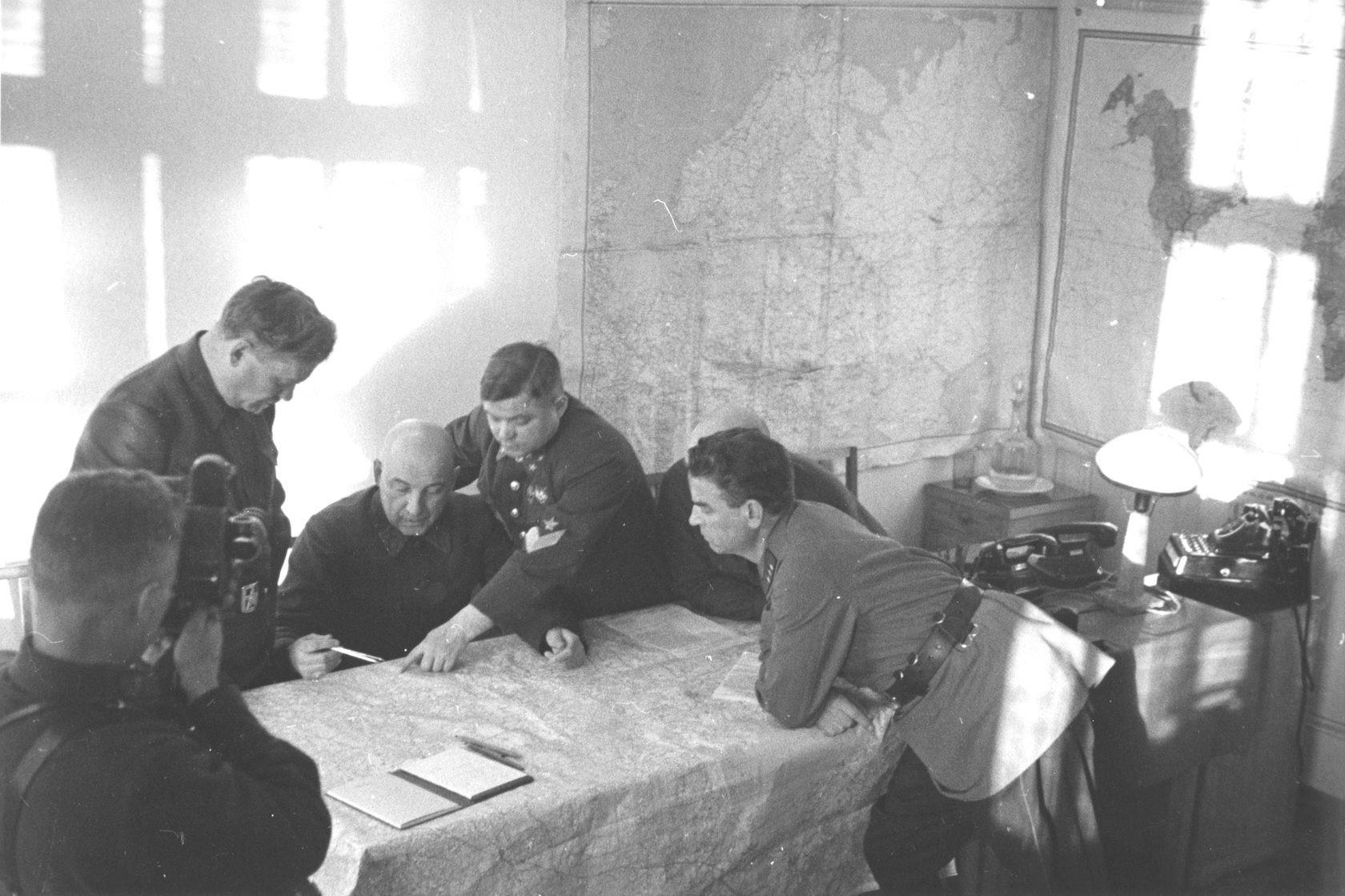

В итоге уже в конце июля 1941 года специальным постановлением Государственного Комитета Обороны (ГКО) СССР №300с было принято решение о создании группы офицеров ГШ КА, которые должны были находиться в войсках, где-то помогая советом, где-то - делом. Но главной из задачей были доклады.

Надо отметить, что приходилось этим офицерам порой совсем не легко.

Клюшкой и пистолетом….

Например, находившийся в 30 Армии подполковник Грамаков в сентябре 42-ого докладывал:

"Танковые бригады, находящиеся в составе 30 Армии, ведут бои с первых дней ржевской операции, т.е. с 29.7.42 г. по настоящее время, без отдыха и предоставления им времени для укомплектования и приведения в их в порядок.

На поставленный мной вопрос Командарму 30 генерал-лейтенанту т.Лелюшенко, какие танковые бригады намечаете вывести на укомплектование и приведение их в боевую способность? Он ответил: "Вы таких вопросов не задавайте, мне нужно взять Ржев, и уходите отсюда пока не избил клюшкой. Вы лучше поставьте вопрос перед т.генерал-лейтенантом Федоренко, чтобы мне прислали 30-40 танков".

Такое количество танков для ржевской операции составляет ничто, так как Командарм 30 к началу операции имел 430 ходовых танков и в процессе боев подошла еще одна танковая бригада и 148 танковый батальон. Таким образом, Командарм 30 имел на участке армии около 500 танков."

Еще раньше на стол в генштабе лег доклад майора Матусевича, командированного в 13 танковый корпус:

"13 тк за семь дней боев понес массовые потери в материальной части и людском составе. Всего корпус потерял 153 боевых машины, т.е. более 90% танков. В то время, как противнику нанесен незначительный урон.

Массовые потери корпус понес вследствие плохого руководства боевыми операциями командиром корпуса полковником Танасчишиным, который на мои указания в боевой операции 27.7 вместо исправления неправильных действий танковых бригад нанес мне оскорбление и угрожал оружием, о чем мной было донесено на Ваше имя шифровкой.

Кроме этого в отчетном докладе о боевых действиях корпуса, полковник Танасчишин дает очковтирательские цифры нанесенных потерь противнику, преувеличивая их в 2,5-3 раза".

Вопрос о цифрах вражеских потерь в самом деле был особенно болезненным – особенно в начальный период войны, когда требовалось хоть как-то компенсировать в глазах начальства собственные высокие потери при отсутствии достигнутого результата. К сожалению, принцип «пиши поболе, чего их, басурман, жалеть» плохо работал даже для пропаганды, а в случае оперативных документов приводил к неадекватным оценкам состояния противника. Во второй половине войны ненаучной фантастики по части вражеских потерь стало меньше, но тем не менее донесения в стиле: «по докладу уничтожено 300-400 румын и немцев, при личном выезде на месте боя оказалось убито 8 румын и 2 немца» в отчетах офицеров ГШ встречались регулярно.

Танки грязи… бояться?

Сидевшему на Крымском фронте офицеру ГШ КА капитану Житнику повезло чуть больше. По крайней мере, в своем докладе он про угрозы лично ему не упоминает, хотя вполне возможно, что и ему "прилетало", если не клюшкой, то крепким словом от командарма 44 армии:

"Генерал-лейтенант Черняк за время работы в 44 А проявил очень много грубости, граничащей в гражданских условиях с хулиганством (в отношениях с подчиненными), но нигде не завоевал успеха проявлением тактической грамотности. Он не руководит боем, не вникает в сущность обстановки, не умеет делать необходимые выводы из обстановки. Это опасно для армии".

Не приходиться удивляться, что в таких условиях дела в 44-й армии, да и на всем Крымском фронте шли не очень. Например, действие танковых частей во время наступления капитан описывал следующими фразами: "Танки 20.3 беспомощно тыкались по фронту, но пехоте не помогли". "Танки, выполняя задачу, двумя разведтанками взорвались на минном поле, остальные шесть танков получили задачу: взять автоматчиков из боевых порядков первого эшелона наступавших войск и танко-десантов выполнить задачу. Танки догнали пехоту, но под воздействием сильного пулеметного и минометного огня по остановившимся танкам и не окопанной пехоте, автоматчики не попали на танки, два танка загорелось, остальные повернули обратно, не выполнив поставленной задачи".

Поимом отсутствия взаимодействия с пехотой большие потери танков, по докладу капитана Житника были вызваны еще и тем, что в атаку их посылали без учета состояния грунта. В результате танки: "не шли на боевых скоростях, а ползли или просто засели в грязи".

В общем, картина докладе вырисовывалась довольно мрачная. Пь мнению капитана, дивизии 44 армии после тяжелых боев уже были не способны наступать, да и в обороне их стоило бы считать за один-два батальона, способных удержать позиции лишь за счет артиллерии.

И даже отдельные вроде бы положительные фрагменты доклада выглядели… странно:

"О "куртизанках".

Они в свое время сыграли положительную роль. Многие из женщин и сейчас выполняют благодарную работу, но при 44 А стало традицией, что ни начальник, то со своей девушкой".

Судя по тому, что данный фрагмент доклада был подчеркнут, в Генштабе подобные сообщения тоже вызвали легкую оторопь.

Надо заметить, что капитан, как и его коллеги, не только критиковал отмеченные им недостатки, но и выдвигал предложения по их исправлению. Увы, если новые танки на Крымфронт могли прислать, хоть и с трудом, то с грамотными офицерами так не получалось.

Пехота за танками не пошла.

Эта фраза регулярно встречалась в докладах офицеров ГШ КА на протяжении всей войны. Например, упомянутый выше подполковник Грамаков писал в своем докладе в августе 1942 года.

"13.8 танки должны были в 5.00 пройти свою пехоту и совместно с пехотой 52 СД атаковать д.Голахово. Танки вышли в атаку точно по приказу, трижды атаковали деревню, но пехота так и не появилась. Было выяснено, что 439 полк 52 СД имел 12 человек. Командование 52 СД планировало и рассчитывало на подход пополнения, которое подошло к 10.15 утра, причем без гранат и почти без патронов.

Командование 119 тбр в известность поставлено не было. Полку нечем было атаковать и полк не собирался идти в атаку. Командир 52 СД подполковник Найдышев, зная это, сознательно дезинформировал Члена Военного Совета фронта дивизионного комиссара Смакачева, заявив ему: "Пехота обливается кровью, а танки не идут".

В конце следующего, 1943 года советские войска вновь форсировали Керченский пролив и высадились в Крыму. Примерно в тех местах, где годом ранее писал свои рапорты капитан Житник, теперь составлял доклад его коллега, подполковник Арканов.

"85 тп – 4.12.43 г. выйдя с исходных позиций – Аджи-мушкай (23 танка Т-34) с десантом на танках атаковал противника…. Несмотря на неоднократное возвращение танков за пехотой, пехота за танками не пошла, десант, в основном, был уничтожен арт-огнем пр-ка, а часть его сошли с танков при подходе к Булганак…

Потери полка за 4.12.43 г – сожжено 2 танка, подбито 2.

5.12.43 года повторилось то же, что и 4.12.43 го. Танки выходили в Булганак, выс. 101,6, обратно в Булганак, но как и 4.12.43 г пехота с танками не шла. Пр-к видя неоднократные танковые атаки на одном и том же направлении, усилил арт.огонь и подтянул через северную и западную окраину Булганак – 7-8 самоходных орудий, с которыми наши танки вели борьбу. Из 19 танков Т-34, выходивших в атаку 5.12, сожжено 14, подбито – 4".

К счастью, в конце 43-его немцы были уже "не те", что годом ранее, поэтому несмотря на длинный список отмеченных подполковником недостатков, основной плацдарм в Крыму был все-таки удержан.

Когда бог наводил порядок на земле, авиация была в воздухе.

Офицеры Генштаба отслеживали деятельность не только наземных частей, но и воздушных. И здесь их доклады зачастую также были далеко не радужные. Например, в разгар Курской битвы находившийся при штабе 2-й Воздушной армии подполковник Кузьмичев сообщал:

"Наша истребительная авиация, ведущая борьбу за завоевание господства в воздухе , поставленную задачу не выполнила.

Имея в начальный период численное превосходство в истребителях, мы не сумели удержать инициативу в воздухе в своих руках.

Противник вытеснил нас со своей территории и перенес все воздушные бои и сражения на территорию наших войск…

…

Наши истребители летали очень много, жгли бесчисленное количество горючего (только за 5.7.43 года сделано 907 самолетовылетов истребителей), затрачивали большие физические усилия, отдельные летчики проявляли подлинный героизм в борьбе и все де господство оставалось на стороне противника".

Причиной этого, по мнению подполковника, являлась плохая организация управления. Например, в 6-й гвардейской армии Чистякова, оказавшейся под атакой танковых соединений Манштейна на южном фасе, радиостанция наведения оказалась… неисправной. В результате приехавшие к линии фронта командиры истребительных дивизий оказались в роли беспомощных наблюдателей. Между тем, в Курской битве именно удары люфтваффе сыграли большую роль в продвижении Манштейна -- массированные налеты на узком участке буквально выжигали оборону, Особенно доставалось противотанковой артиллерии.

Необходимое лекарство.

Доклады командированных в фронтовые части офицеров поступали в Генштаб на протяжении всей войны. Они были довольно разные по содержанию и уровню исполнения -- кадровый голод касался и Генштаба, у которого тоже «в резерве не было Гинденбургов». Учиться им пришлось в бою, вместе с остальной Красной армией.

Андрей Уланов