Порты Киликии

Автор: Элиза ГвиччиолиКиликийское армянское государство — армянское феодальное княжество, а затем королевство, существовавшее в Киликии с 1080-го по 1375 гг., равнинная Киликия — до 1515 г. Возникло в начале XI века в результате массового бегства армян с территории Армении после нашествий сельджуков, а также захвата Византией Васпуракана, Ани и Карса и переселения армян в западные области империи. В 1080 г. горная Киликия была провозглашена приближённым армянского царя Рубеном, основателем династии Рубенидов, независимым княжеством. В 1097 г. армяне в союзе с крестоносцами изгнали сельджуков из равнинной Киликии. С конца XI века до 1182 года Киликийское армянское государство вело успешные войны с Византией и отстояло свою независимость. Наибольшего расцвета Киликийское королевство достигло при Левоне II (с 1198 г. — король). При нём успешно развивалось сельское хозяйство, ремёсла, торговля. Крупными торговыми, культурными и ремесленными центрами стали города Сис (столица), Тарс, Адана, Айас. С 1266 г. Киликийское армянское государство вело почти беспрерывные войны с египетскими султанами. В 1375 г. в борьбе с мамлюками королевство пало.

Существование армянского королевства Киликия совпало со временем крестовых походов, и оно не могло оставаться в стороне от происходящих в регионе исторических событий. Киликийская Армения, будучи христианским государством, оказывала крестоносцам в восточном Средиземноморье всяческую поддержку, в том числе и военную. На европейских морских картах-портоланах Армянское королевство даже выделяли зеленой рамкой, тем самым отмечая его как благоприятную для европейцев территорию.

Но если первые крестоносцы пользовались максимальной поддержкой Армянского королевства, то во время последующих походов отношения между армянами и крестоносцами были не столь однозначными: выяснилось, что их интересы не всегда совпадали. Тем не менее, они сохраняли относительно дружеские отношения на протяжении всего периода существования Армянского королевства Киликия.

Негоцианты-христиане помимо Кипра широко пользовались и армянскими портами. В подтверждение тому можно привести факт присутствия Венецианских и Генуэзских факторий в Айасе — главном порту Киликийской Армении. Они имели эксклюзивные права и привилегии в армянских портах, такие как низкие налоги и таможенные пошлины. Армянские историки рассказывают даже о морском сражении между венецианцами и генуэзцами на рейде порта Айас из-за нерешенных спорных вопросов между ними.

Европейское влияние привело к появлению армян-католиков в Киликии. До сих пор армян-католиков в Армении называют франками. Однако широкого распространения в Киликии католицизм не получил. Большинство армян сохраняло приверженность Армянской Апостольской церкви.

Королевство поддерживало относительно хорошие торговые отношения также и с соседними мусульманскими странами. Тому доказательством — договор, подписанный Киликийской Арменией и Египетским султанатом в 1285 году.

Армянские порты посещались как европейскими судами, так и арабскими (мусульманскими) с Ближнего Востока и африканского побережья Средиземного моря. Также и армянские суда посещали как порты Европы (в том числе и северной), так и порты мусульманских стран.

О морской активности армян свидетельствуют историки и путешественники. Историк Киракос Гандзакеци описал морское сражение армянского царя Левона II с пиратами, в котором Левон одержал победу, потопив флагманский корабль неприятеля и обратив в бегство остальные.

Марко Поло в своей «Книге чудес света» пишет, что во время пребывания его отца, дяди и его самого в армянском порту Айас армянский король (Левон III) подарил им полностью оснащенную галеру. По свидетельству Марко Поло, это был большой военный корабль. Воистину царский подарок, свидетельствующий о мощи государства!

Прибытие братьев Поло в Айас, иллюстрация из книги Le Livre des Merveille (XV в.)

Арабский историк Ибн аль Варди, описывая осаду армянского портового города Айаса египетскими мамлюками, повествует о трех больших армянских военных кораблях, находившихся в это время в гавани, и упоминает их названия – Айас, Атлас и Шама.

Историк Алишан в своей книге «Сисван» приводит документы о закупках армянами кораблей и их комплектующих (например, большого количества галерных весел) в Венеции. В то же время приводятся свидетельства о строительстве кораблей в самом Армянском королевстве. Среди самых распространенных профессий в Киликийской Армении приводится профессия мастеров корабельных дел (навашинарар).

Развитие морской торговли непосредственно связано с законами, регулирующими эту торговлю. Законы, регулирующие береговое право, стимулировали развитие морской торговли. Киликийской Армении принадлежат некоторые новшества в области морского права.

В ранг государственных был возведен свод законов Мхитара Гоша «Датастанагирк», т.е. «Судебник» (1184 год), 105 статья которого провозглашала отказ от берегового права – права присваивать потерпевший крушение корабль и все его имущество. Закон обязывал возвращать потерпевшие кораблекрушение у берегов Армении корабли и их груз законным владельцам и запрещал присваивать добычу, как это было принято в те времена. Необходимо отметить, что подобный закон, к примеру, во Франции, был принят лишь 500 лет спустя.

На основании этого закона в 1201 году были подписаны договоры с Венецией и Генуей о возврате потерпевших крушение кораблей и их грузов законным владельцам. В 1285 году подобный договор был подписан и с Египетским султанатом, несмотря на то что Киликийская Армения и Египет периодически воевали друг с другом. Продуманная, мягкая политика правителей Киликии в отношении купцов стимулировала развитие торговли.

Венецианский историк Маринус Сантус в своей книге «Секретная книга крестоносцев» (между 1306-м и 1321 гг.) писал о 25 портах Армянского царства Киликия. В своем послании королю Франции Филиппу IV Красивому он призывал: «…снарядить 10 галер, хорошо вооруженных, с 250 человек на каждой, для охранения моря; а триста всадников и тысячу отборной пехоты отправить для обороны Армении; ибо было бы великим стыдом и потерею для всего христианства, если утратится эта страна».

Сегодня трудно найти места всех этих портов. Однако самые известные до сих пор поражают своей мощью и впечатляющим видом. Отметим некоторые из них.

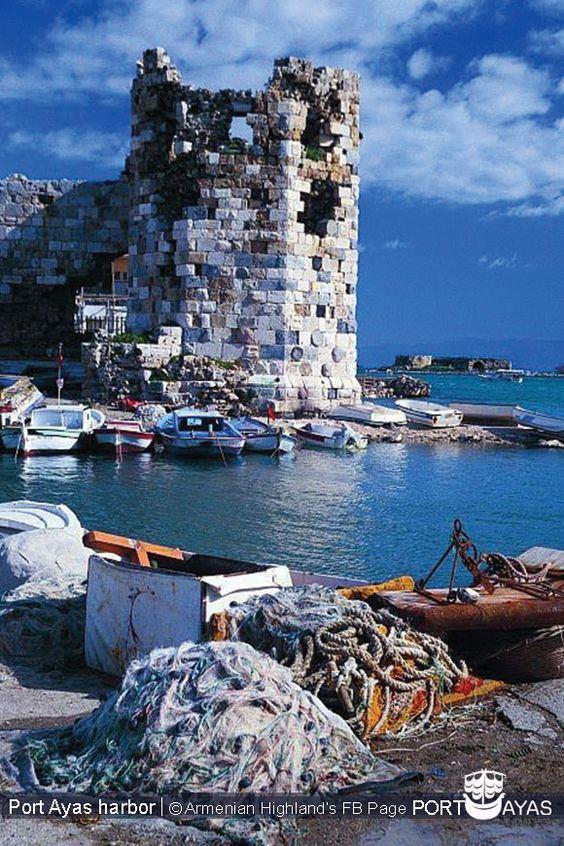

Айас

Главный порт Киликийской Армении был расположен на берегу Армянского залива (сейчас – Александреттский залив) в северо-восточном углу Средиземного моря. В Средние века являлся крупнейшим портом Киликийского королевства и одним из центров международной торговли. Известен как «Золотой порт Армении» или «Золотой порт многих кораблей».

В древности носил имя Эгея. Ввиду экономической и стратегической значимости города за него боролись Византия, Рим, Парфия, Армения. В течение XIII и XIV столетий Айас несколько раз переходил от армян к мусульманам. Из-за того, что Айас конкурировал с портом в Александрии, мамлюки несколько раз атаковали город. В 1337 г. султан ан-Насир Мухаммед захватил порт, но затем вернул его по мирному соглашению. В конце концов, 25 мая 1347 г. мамлюки окончательно захватили город и разрушили его.

Корикос

На сегодняшний день крепость расположена на территории Турции, в провинции Мерсин. Один из торговых центров Киликийского королевства. Точно неизвестно, когда было основано первое поселение на его месте. В разное время находился под контролем римлян, византийцев и сменивших их в XI веке армян. После оставления острова византийцами, армяне, построив ряд башен и стен, реконструировали фортификационные сооружения. Заново отстроенный и укрепленный город стал наряду с Айасом важным морским торговым центром Киликийского армянского королевства. Приблизительно в 1360 г. эмир Алеппо Бек Тимур с египетским войском, захватив Тарс и Адану, вторгся в Киликию. C этого момента армянское королевство Киликии не имело доступ к морю. Будучи отрезанным от основных войск армянского короля, гарнизон крепости прекрасно понимал, что рано или поздно остров падет. На созванном по этому случаю совете, после очередной отбитой атаки мамлюков, было решено передать город под контроль короля Кипра Пьера I. Находясь под властью кипрского короля, не уделявшего особого внимания городу, крепость утрачивает былое значение. В виду потери городом статуса торгового, и непрекращающихся нападений мусульман, армяне начали массово покидать крепость, перебираясь в христианские страны Европы. В 1448 г. опустевшая и измотанная боями крепость была захвачена караманидами. После падения острова город-крепость окончательно опустел.

Анамур

Его руины находятся на берегу Средиземного моря в современной Турции. Город является самой южной точкой Малой Азии. Согласно легендам, город основали финикийцы, затем здесь правили хетты. Первое достоверное упоминание о нём относится к IX в. до н. э., когда город находился под властью ассирийцев. Затем его захватили персы, у которых его отвоевал Александр Македонский. Затем после правления Селевкидов, он ненадолго отошёл к Коммагене. В I в. до н. э. наступила римская эпоха, ставшая для города периодом расцвета и богатства. В III в. город достиг своего расцвета, и большинство сохранившихся построек относятся именно к этому периоду. Упадок наступил в Византийский период, из-за опустошительных набегов арабов. В XII в. город завоевали сельджуки. В XIII в. здесь правили цари из Малой Армении. Крепость была построена в 1198 г. Левоном II. Постоянно подвергалась атакам Румского султаната. Взята султаном Кейкубадом в 1220 г. В XIII—XV вв. принадлежала Караманогулларам, а в XV в. — город перешёл к Османам.

Источники: