Кузнь ларечная, или что хранилось в шкатулках древнерусских красавиц

Автор: Скворцова КсенияУкрашения во все времена были неотъемлемой частью человеческой культуры. Так, в хорватском городе Крапина археологи обнаружили когти орлана-белохвоста, которые неандертальцы, видимо, использовали для создания ожерелья аж 135 000 лет назад.

Клады, богатства, украшения… Именно около них часто закручивается сюжет ярчайших исторических и вымышленных драм. Вспомним хотя бы сокровища Нибелунгов, Кольцо Всевластия, пояс Дмитрия Донского, Священный Грааль.

В общем, поняла я, хочешь писать про условное средневековье, будь добра, узнай, вокруг чего кипели страсти в эту эпоху. Поэтому сегодня поговорим о древнерусских украшениях. Предупрежу сразу, это краткий очерк, никак не претендующий на археологическую и реконструкторскую детализацию (за ними можно обратиться, например, к книге М.В. Седовой).

Если замужние женщины прятали волосы под головными уборами, то девушки, наоборот, старались всячески привлечь внимание к своим волосам, символу здоровья и девичей красоты. В зависимости от достатка в косы вплетали ленты, жемчужные нити, украшали причёски птичьими перьями и пухом, раковинами-ужовками.

Косы старались заплетать так, чтобы они казались толще и пышнее, а на конец надевали косники (накосники), которые, как правило, представляли собой обтянутые тканью и расшитые колоколообразные куски кожи или бересты.

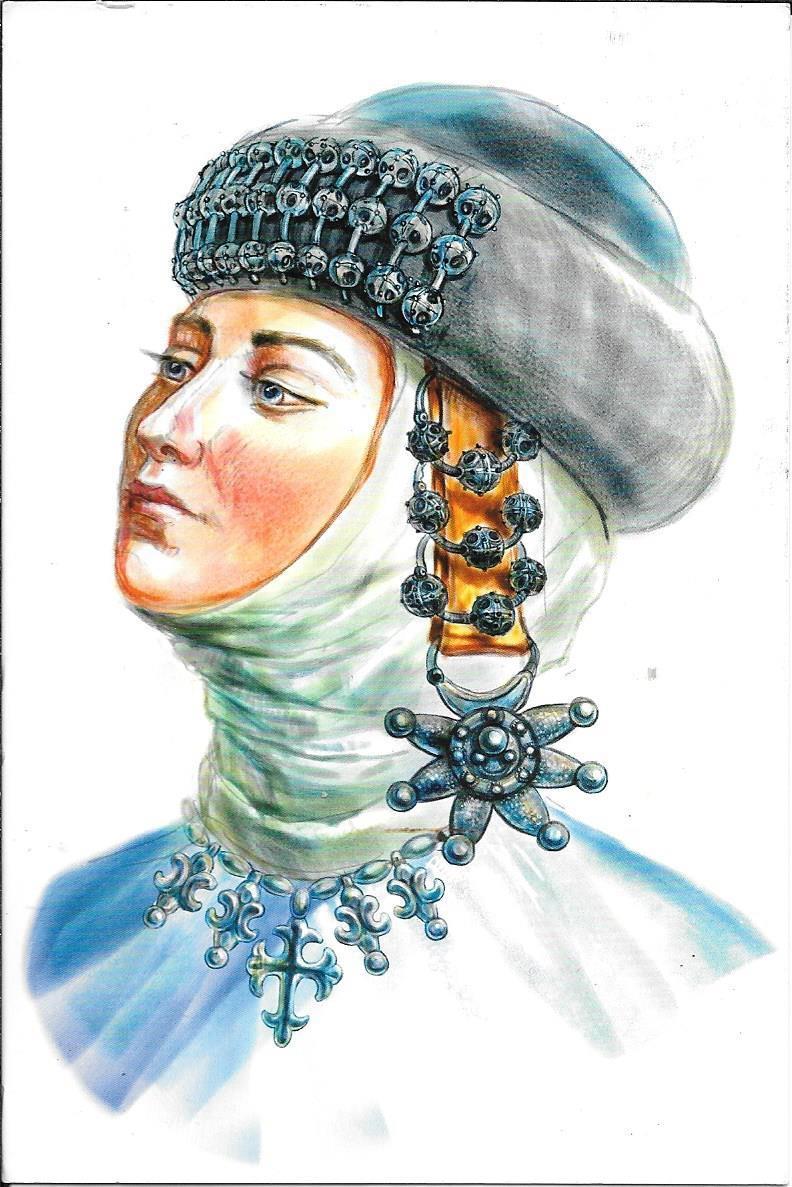

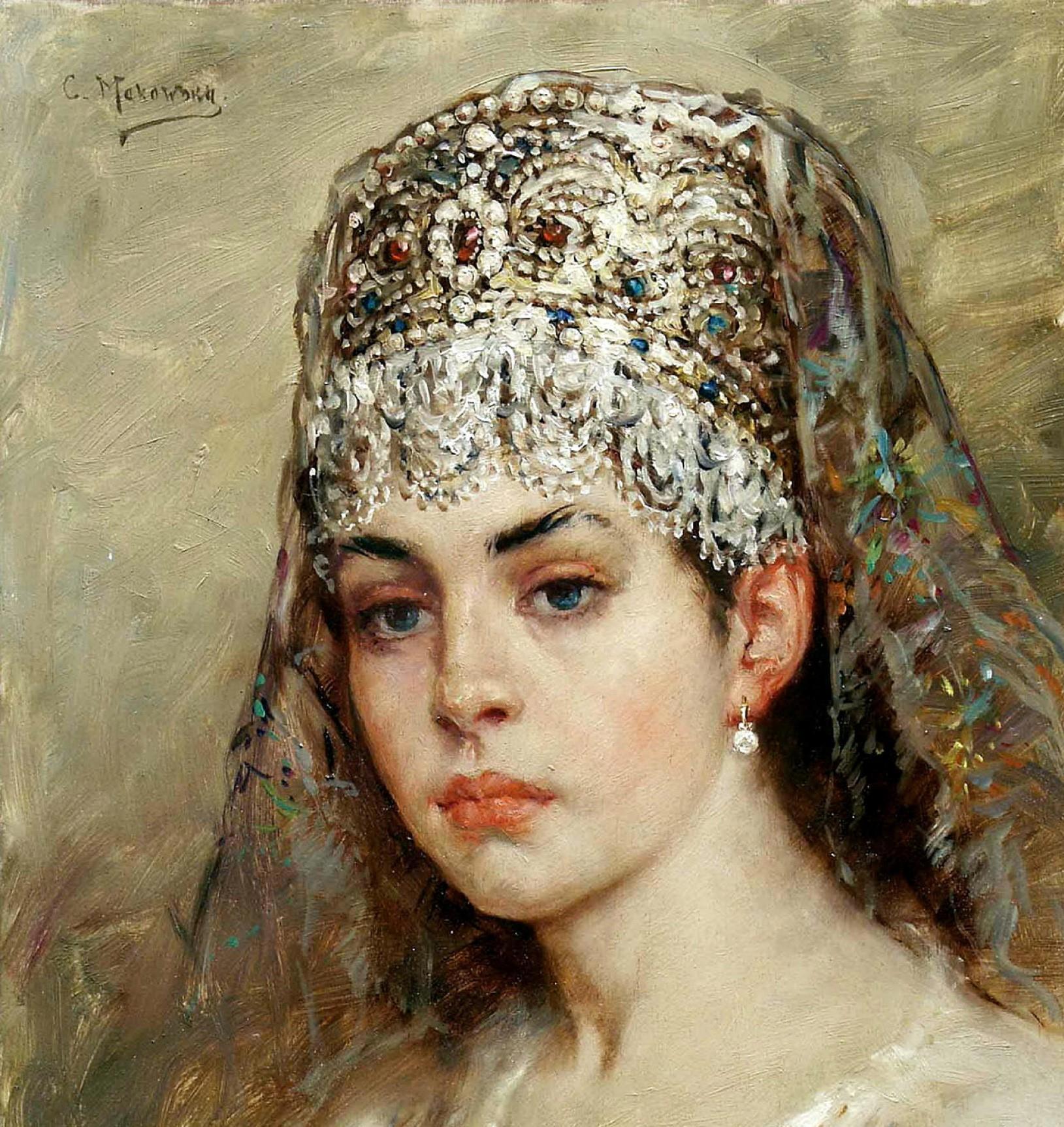

Девушки носили на голове очелье (чело, чёлка, перевязка, начельник), тогда как замужние женщины надевали повойник, который сверху покрывался кикой, убрусом или иным родом платка. К головным уборам в домонгольскую эпоху прикрепляли височные кольца, ставшие визитной карточкой древнего славянского женского костюма. По форме колец археологи могут определить принадлежность их хозяйки к племенам кривичей, радимичей, вятичей, словен, северян, дреговичей. Судя по этнографическим данным, эти кольца могли называться наушницы, заушницы, усерязи.

Интересно, что серьги как элемент женского убора вошли в обиход гораздо позднее и до 15-16вв. оставались скорее предметом мужского гардероба. Это подтверждается как материалами захоронений, так и, например, знаменитым свидетельством Льва Диакона о внешности князя Святослава Игоревича: «в одно ухо у него была вдета золотая серьга; она была украшена карбункулом, обрамлённым двумя жемчужинами».

Другой разновидностью височных подвесок были колты. В отличие от усерязей, они делались более массивными и полыми. Возможно, внутрь колтов вкладывались благовония.

Одним из первых дошедших до нас упоминаний этих украшений является берестяная грамота, датированная 1100‒1120вв., в которой некая Нежка велит своему брату Завиду выковать ей «три колтка».

Ещё одним подвидом височных украшений являются рясна (рясны). Древнейшие образцы изготавливались из металла, иногда к ним прикреплялись колты. В более позднюю эпоху рясна составляли нитки из жемчуга и драгоценных камней и подвесок.

К более поздним украшениям допетровской Руси можно отнести поднизь - сетку или бахрому из жемчуга, бисера или цепочек, крепившуюся к очелью или кике и спускавшуюся на лоб.

В период раннего средневековья широко были распространены подвески, которые шумели и звенели, отгоняя злых духов. Их носили как прицепленными к одежде с помощи булавок («занозок»), так и на поясе.

Среди шейных украшений популярностью пользовались гривны, подвески, мониста, бусы, ожерелья, цепи, гайтаны.

Гривны представляли собой жёсткий незамкнутый обруч, литой или свитый из перекрученной проволоки. Являлись как женским, так и мужским украшением. Малые гривны носили на руке в качестве браслета. Шейные гривны были распространены среди других народов, яркой разновидностью является кельтский торквес.

Ожерелья составлялись из бусин, подвесок (зооморфных фигурок, лунниц, крестов), бисера, монет. В более позднее время под ожерельем понимали род накладного воротника, расшитого драгоценными камнями («яхонты черевчаты», «репьи жемчужные», «искорки изумрудные», «лалы алые») и золотыми или серебряными нитями. Отдельный вид такого украшения – накладное ожерелье из меха бобра или соболя.

На руках у наших предков красовались браслеты, называвшиеся обручи, запястья, зарукавья, наручи. Последние, например, использовались для того, чтобы удержать бывшие в моде длинные рукава.

На руках у наших предков красовались браслеты, называвшиеся обручи, запястья, зарукавья, наручи. Последние, например, использовались для того, чтобы удержать бывшие в моде длинные рукава.

Разнообразием и равной любовью как мужчин, так и женщин, могли похвастаться и перстни. Перстни-печатки назвались иногда жиковинами (жуковинами). В источниках встречается и название «напалки». Кольца аристократов хранились в специальных шкатулках, называвшихся перстеневиками.

Ювелирные украшения в общем именовались «кузнь ларечная», «золотая кузнь», «золота и сажень», «низанье». Хранились они в уборном ларце, где помимо всего прочего русские красавицы держали и свой немалый арсенал косметики. Но об этом как-нибудь в другой раз.