Саперно-маскировочный взвод.

Автор: Алексей ДягилевОдин хороший человек попросил рассказать про "саперно-маскировочный взвод". В штатке стрелковой дивизии РККА я такой не нашёл, но решил чутка копнуть в интернете и докопался. А дальше тема меня заинтересовала и понеслось.

Так что же из себя представляет такое подразделение, как - саперно-маскировочный взвод, и имеет ли он отношение к маскировке?

В теорию "глубокого прорыва" органично вписывались разведывательно-диверсионные действия в тылу неприятеля. А неприятель этот был уже вполне ясен: национал-социалистическая Германия. Поэтому в январе 1934 года начальник Генерального штаба РККА издал директиву, предписывающую создание специальных диверсионных подразделений в Красной Армии. К началу 1935 года они были созданы и развернуты вдоль западной границы СССР, то есть вдоль границы с Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей и Румынией.

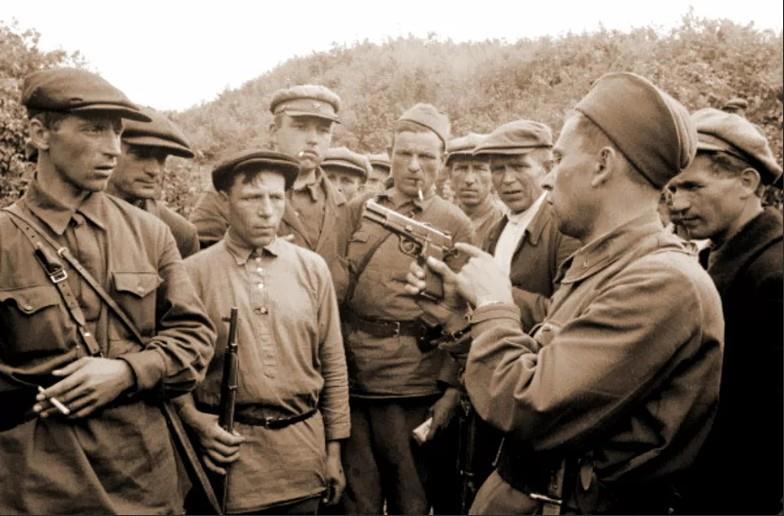

В целях обеспечения секретности директива предписывала именовать эти подразделения "саперно-маскировочными взводами" и формировать их при саперных батальонах дивизий. В конце 1935 года такие подразделения, численностью по 40 человек каждое, имелись уже во всех без исключения приграничных стрелковых и кавалерийских дивизиях РККА западных военных округов. Предполагалось, что в случае войны такой взвод может действовать как в полном составе, так и мелкими группами, по 5-7 человек.

Задачи "саперно-маскировочных" взводов были сформулированы следующим образом: переход государственной границы пешим порядком (при ведении наступательных действий), либо укрытие на своей территории (в случае внезапного нападения противника), с последующим выдвижением к тем объектам во вражеском тылу, которые будут им указаны командованием, конкретно начальником разведки дивизии. Необходимо вывести эти объекты из строя, дезорганизовать работу тыла вражеских войск, сеять панику, развертывать партизанское движение. Основной упор предписывалось делать на диверсии, разведывательные задачи ставились только как попутные. Радиосвязь с диверсантами не предусматривалась, допускалась передача информации в случае крайней необходимости с помощью связных.

Личный состав для взводов "маскировщиков" отбираются из числа комсомольцев, прослуживших в Красной Армии не менее двух лет, после тщательного изучения и проверки кандидатов органами государственной безопасности. Предпочтение отдавалось тем из них, кто закончил среднюю школу, имел хорошее физическое развитие, владел немецким языком и положительно себя зарекомендовал во время службы.

Затем в течение одного года отобранных бойцов обучали в составе взвода. Основной упор в обучении делали на огневой подготовке, минно-подрывном деле, тактике диверсионно-разведывательных действий, ориентировании и совершении маршей в условиях бездорожья. Большое внимание командование уделяло выработке у бойцов физической выносливости, а также изучению германской армии (организация, уставы, форма одежды и знаки различия, вооружение, боевая техника, документы, карты). В том же 1935 году начали действовать специальные курсы для командиров этих взводов, расположенные на одной из учебных баз Главного разведывательного управления РККА в окрестностях Москвы.

После года службы в составе взвода разведчиков-диверсантов увольняли в запас и компактно расселяли в населенных пунктах вдоль границы. Там их устраивали на работу, строили за счет государства дома, выдавали в личное пользование домашний скот, перевозили на новое место жительства их семьи. В основном, они поселялись в селах, иногда — в небольших городах на окраинах, где жители вели образ жизни, мало чем отличавшийся от сельского. В ближайших воинских частях для них хранилось вооружение и снаряжение (стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатка и средства взрывания, карты местности, сухие пайки, медикаменты).

На территории сопредельных государств (Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии) агенты разведуправления генштаба приступили к созданию опорных баз для "саперов-маскировщиков". Эти базы создавались главным образом в сельской местности, на хуторах, хозяева которых сотрудничали с советской разведкой. Хозяева таких хуторов должны были хранить запас продовольствия для диверсантов, оружие, взрывчатку и средства взрывания иностранного производства (немецкого, польского, румынского и т.д.). Была отработана система паролей, явочных мест, взаимного опознания. Предполагалось, что в ходе боевых действий вооружение, снаряжение и продовольствие диверсантам будут также доставлять самолеты, сбрасывая груз на парашютах по сигналам с земли.

Теорию обкатали на практике. После начала гражданской войны в Испании, направив туда профессионалов-диверсантов.

У испанцев, в последний раз партизанивших во время наполеоновских войн, не было ни навыков, ни специалистов-диверсантов, способных решать специфические задачи партизанской борьбы в тылу современной регулярной армии. Увидев это, старший военный советник Яков Берзин предложил верховному командованию РККА и лично Сталину направить в Испанию хорошо подготовленных, опытных командиров и специалистов — выпускников спецшкол. Их ускоренно обучили испанскому языку и они начали свою деятельность в роли советников и инструкторов.

Диверсионные действия в Испании осуществляли как мелкие (5-10 человек), так и крупные (50-100 человек) отряды. Их выводили в тыл противника пешим порядком через линию фронта. Продолжительность действий составляла от 10 суток до 3-х месяцев. На первом этапе войны предпочтение отдавалось небольшим группам, затем — крупным. В последующем их объединили в 14-й (Партизанский) корпус, подчинявшийся разведотделу Главного штаба Республиканской армии. Радиосвязь с группами из-за ее ненадежности, громоздкости переносных радиостанций и их острой нехватки практически не использовалась. Разведывательные данные командиры групп сообщали после возвращения из тыла противника.

Отряд партизан, которым командовал испанский капитан Доминго Унгрия, пользовался советами советского профессионального диверсанта И. С. Старинова. Именно он стал основой для создания партизанского корпуса. За те 10 месяцев, что в отряде находился Старинов, было совершено около 200 диверсий и засад, в результате которых потери противника составили более двух тысяч человек. Самой крупной операцией явилось уничтожение в феврале 1937 г. под Кордобой поезда со штабом итальянской авиадивизии и марокканцами. Собственные потери составили за это время всего 14 человек причем одного убили в Валенсии анархисты, одного — свои при возвращении из тыла противника, один погиб при установке мины, а 11 погибло в боях.

Однако в 1937-38 гг. все саперно-маскировочные взводы были расформированы, курсы по подготовке командиров для них закрыты, опорные базы на территории сопредельных государств ликвидированы. Причиной этого недальновидного решения стало то обстоятельство, что в новом руководстве Наркомата обороны возобладала глубоко ошибочная точка зрения на характер действий Красной Армии. Стала популярной идея о том, что она будет вести только наступательные действия, причем на территории противника и в высоком темпе, большими массами танковых и механизированных войск, при непрерывной поддержке авиацией. Следовательно, для активных действий диверсионных групп в тылу врага, а тем более для развертывания там партизанского движения, не будет ни времени, ни условий, ни особой нужды.

30 ноября 1939 г. началась война СССР с Финляндией, продолжавшаяся три с половиной месяца (до 13 марта 1940 г.). Боевые действия происходили морозной зимой в исключительно тяжелых природных условиях. Красная Армия несла большие потери. Помимо бездарного командования и сурового климата, причиной неудач РККА стало фактическое бездействие разведки. Вся агентурная сеть на территории Финляндии была парализована: радиостанции у резидентов отсутствовали, почтовые сообщения через третьи страны безнадежно запаздывали, связники гибли во время попыток преодоления линии фронта, либо попадали в руки финской контрразведки.

Война очень быстро показала необходимость заброса в тыл противника армейских разведывательно-диверсионных подразделений. Пришлось вновь создавать их в пожарном порядке и выводить на неприятельскую территорию без соответствующей подготовки и обеспечения. Результаты оказались печальными: ни одна группа, заброшенная в тыл финской армии, свою задачу не выполнила. Более одной трети их состава погибло в результате действий контрразведывательных органов противника, кроме того, многие просто замерзли в снегах Карелии и Лапландии.

К моменту нападения Германии на СССР в Красной Армии по-прежнему отсутствовали формирования, специально предназначенные для проведения диверсий в тылу врага.

Без комментариев...