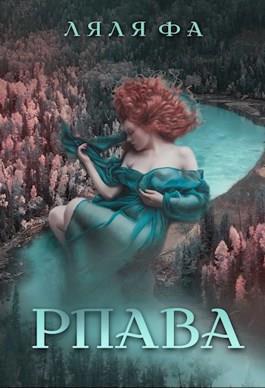

Делюсь мнением. "Рпава" Ляли Фа

Автор: Vitali Klatt

Что бросается в глаза – стиль.

Стиль мне уже встречался. Принято считать, что это под старину, когда глаголы или прилагательные ставятся в конце предложения. Стиль разошёлся широко среди автодидактов исторической прозы, но если вы глянете действительно древнерусский текст, например «Слово о полку Игореве», то заметите, что и тыщу лет назад люди говорили так же, как и сейчас, только слова были старинные. Вот сравните: «а всядем, братие, на свои бръзыя комони, да позрим синего Дону.» Да не обидится на меня Ляля-Фа, но стиль рассказа - это разговорный стиль мастера Йода из «Звёздные войны». Впрочем, и мастер Йода тут неоригинален, он сам перенял его у индонезийцев или японцев.

Этот стиль непривычен и сложен для чтения. К нему надо привыкать, и главное успеть привыкнуть прежде, чем устанешь читать.

(если честно, я не люблю такой стиль, но я был силён)

Но если откинуть все предрасудки, то можно сказать, что стиль - есть эксперемент автора. Это попытка написать черезвычайно по-другому. И чтобы так написать, автору пришлось долго работать над текстом. И я скажу, что автору действительно удалось подать (увы не былинную), но иную атмосферу.

Текст красив, нет, текст очень красив. Он сладок. Вот например: «Мягкой гладью, зеркалом тёмным, журчащими порогами, широко и вольготно несла свои воды Рпава. Игривой девочкой где-то в горах, капризной девушкой между утёсов, спокойной матерью через весь Дол к мужу своему Рудру полноводному и дальше, слившись в объятиях вечных, до самой Большой Воды, где всё пережитое растворялось и успокаивалось.» Можно наслаждаться, тут действительно ощущается мягкость, спокойствие, умиротворение, даже какая-то сонность… Но, здесь мы имеем два предложения, состоящих в основном из определений, причём второе предложение есть продолжение первого и состоит только из череды второстепенных членов предложения. На примере отдельно этого предложения, дочитав его до конца, не ясно, что тут собстна происходит (если я не ошибаюсь, то в последнем предложении присутствует стилистическая ошибка. Впрочем… может, так тоже можно)

Я, кстати, до конца рассказа читал имя ГГ, как Плава. Ну, во-первых – это река (в моём понимании так более уместно), а во-вторых – мне так было проще. Из-за сложности текста, я так экономил, чтобы уж совсем не взрывать мозг.

Концентрируясь на чрезмерной витиеватости текста, я уловил себя на том, что упустил, как и где Рпава успела помочь соседям. Тут, как говорится: за деревьями и леса не увидел. Диалоги, взгляды, блики, мысли - на рубь, а дело - на копейку. Читаю и понимаю, что рассказ уже идёт к кульминации, а чувство такое, будто пропустил добрую часть.

А ведь часть и в самом деле пропущена.

Содержание очень хорошее. Красивая алегория на поговорку: "не делай добра - не получишь зла". Не стану судить: правильно ли так рассуждать, или неправильно – тут у каждого своё мнение. И автор не делает никакого вывода. Зло не наказано, зло живёт своею жизнью в своём параллельном мире и продолжение событий остаётся открытым: свершится ли возмездие, или Рпава, не смотря на всё, при следующей просьбе о помощи станцует любимый народный танец на граблях? Нам не это не важно. Не об этом писала автор. А писала автор об обиде, о том, что не всякое зло можно наказать, и что чувство мести надо куда-то деть, и что даже благородная и нужная месть тоже бывает не всегда уместна. А эмоции… А что эмоции? Эмоции надо нашептать камню и швырнуть его в реку.