Мессершмидт в Сибири

Автор: Д. В. АмурскийВсе, кто интересовался историей Второй мировой войны, знают фамилию Мессершмитт. Фирма сына виноторговца Вильгельма Мессершмитта выпустила десятки тысяч боевых самолётов, которые несли смерть и разрушения по всей Европе.

Но эта же фамилия в другом варианте её написания так же связана с человеком, который принёс России много пользы и отдал ей значительную часть своей сознательной жизни. И пусть его работы не были закончены и никогда не дождались публикации во всей полноте, деятельность этого человека заслуживает, чтобы написать о ней несколько десятков строк. Но начнём издалека.

Высокородный Карл Леопольд был большим поклонником шведского короля Карла XII. Он участвовал в военных походах своего кумира, подражал ему в одежде, жестикуляции и манере речи. За это его считали чудаком, а принц Евгений Савойский даже называл его "обезьяной Карла XII".

Но 31 июля 1713 года умер старший брат Карла Леопольда, Фридрих Вильгельм, и "чудаку" досталось герцогство Мекленбург-Шверинское. Оно граничило со шведскими владениями в Северной Европе, так что новому герцогу пришлось отказаться от прежних пристрастий и искать союза с русским царём, чья армия в союзе с Данией и Саксонией хорошо потрепала шведов в Померании и соседних землях. К тому же Карл Леопольд не смог найти общего языка с крупнейшими своими вассалами и представителями городов.

Герцог Мекленбург-Шверинский хотел, чтобы русская армия помогала ему сохранять власть над герцогством, а Пётр I предполагал использовать портовые города Мекленбурга как стоянку для русского флота, который бы охранял от шведов торговые пути. Близость государственных интересов решили скрепить брачным союзом. Сначала Карл Леопольд посватался к Анне Иоанновне, вдовствующей герцогине Курляндской, но, вероятно, из опасений, что он будет претендовать на земли своей супруги, царь Пётр вскоре назначил ему невестой Екатерину Иоанновну.

Ради этого взаимовыгодного брака 27 января 1716 года Пётр I выехал из Петербурга и направился в Данциг. По пути он встречался с союзниками по антишведской коалиции. 8 апреля 1716 года в Данциге отпраздновали свадьбу Карла Леопольда и Екатерины Иоанновны.

Данциг в 1628 году.

В Данциге на русского царя произвёл хорошее впечатление кабинет естественной истории, созданный врачом Кристофом Готвальдом в конце XVII века и расширенный его сыном, Иоганном Кристофом Готвальдом. После смерти последнего этим собранием заведовал профессор Иоганн Филипп Брейн. Пётр, который мечтал о создании музея при Академии наук, способного соперничать с лучшими европейскими, купил самые интересные ему предметы из кабинета за 1000 рублей и попросил Брейна порекомендовать ему ученого, который мог бы заниматься сохранением и преумножением этой коллекции в России. Брейн посоветовал своего приятеля, врача Даниэля Готлиба Мессершмидта.

Мессершмидт был сыном старшего инспектора данцигских складов. Отучившись два года в Йенском университете и потом несколько лет в университете Галле, Даниэль Готлиб в мае 1713 года получил степень доктора медицины и открыл врачебную практику в родном городе. Круг интересов Мессершмидта не ограничивался медициной, поэтому он согласился поступить на русскую службу, чтобы заниматься музеем.

Данциг приблизительно в 1700 году.

Прибыв в начале апреля 1718 года в Россию, немецкий врач узнал, что всё обстоит немножко не так, как ему обещали. Коллекция Готвальдов попала в Кунсткамеру, которой заведывал лейб-медик царя и архиятр Роберт Карлович Арескин. Арескин предполагал, что Мессершмидт возьмёт на себя труды по разбору и описанию библиотеки и коллекций Кунсткамеры. Но когда Роберт Карлович занедужил и отправился на железные воды в Оленец, где вскоре и скончался, его обязанности поручили бывшему лейб-медику царевны Натальи Алексеевны Лаврентию Лаврентьевичу Блюментросту, который выбрал себе другого помощника, собственного брата, Ивана Лаврентьевича.

Пётр I в это время был занят делом царевича Алексея и переговорами с Карлом XII. Так что встретиться с ним получилось у Мессершмидта только в ноябре 1718 года. После часовой беседы с Даниэлем Готлибом российский монарх решил отправить немецкого врача исследовать Сибирь. По пути Мессершмидт должен был проводить изыскания на стыке географии, натуральной истории, медицины, ботаники, эпидемиологии, краеведения, археологии и этнографии. Кроме того, ему вменялось описывать "вообще всё достопримечательное", но особенно собирать потребное для аптекарского дела: травы, цветы, коренья, семена и прочее, годное в лекарственные составы.

За труды ему обещали платить 500 рублей серебром в год. Но и расходы предстояли очень большие. К тому же Даниэль Готлиб не знал русского языка, но это его не пугало.

Подготовка экспедиции заняла три месяца. 1 марта 1719 года Мессершмидт погрузил свои вещи и книги на шесть подвод и выехал из Петербурга в Москву. Его сопровождали двое слуг и два солдата-денщика. В Москве пришлось ждать оказию, посольство в Китай. Только 16 июня 1719 года назначили посла, Льва Васильевича Измайлова, который должен был заключить торговый договор с богдыханом Канси. Потом новый посол сам готовился в отъезду. Лишь в начале сентября 1719 года (5 или 7 числа) Мессершмидт смог выехать из Москвы вместе с подводами Измайлова.

Путь их пролегал через Коломну, потом по Оке до Нижнего Новгорода, по Волге до Казани, оттуда на санях через Хлынов, Соликамск, Туринск, Тюмень в Тобольск. Мессершмидт предложил своему непосредственному начальнику Блюментросту, чтобы его изыскания делались на всём пути русского посольства в Китай, но заведующий Императорской библиотекой и Кунсткамерой запретил это, указав, что нанимали Даниэля Готлиба для исследования Сибири.

Так что здесь пути Мессершмидта и Измайлова разошлись. В Тобольске немец пробыл с 24 декабря 1719 года по 1 марта 1721 года, совершая оттуда выезды в близлежащие населённые пункты для изучения флоры, фауны и местных архивов. Уже 25 июня 1720 года он отправил в столицу подробный отчёт об увиденном, а сразу после этого предпринял поход по рекам Тоболу, Исети, Нейве, Туре и Пышме, вернувшись в Тобольск только в декабре.

Тобольск. Гравюра В. Соколова с рисунка И. Х. Беркана. 1730 — 1740-е годы.

В этом же городе содержались пленные шведские офицеры. Двое из них, Филипп Иоганн фон Страленберг, известный тогда под именем Ивана Филипповича Табберта, и Даниил Каппель захотели присоединиться к экспедиции. Мессершмидт обратился к тобольской администрации с ходатайством, и 27 февраля 1721 года сибирский губернатор Алексей Михайлович Черкасский разрешил "швецких арестантов обер-офицера Ивана Филиппова Табберта и ундер-офицера Даниила Каппеля" отпустить вместе с Мессершмидтом в экспедицию. Помимо них в её состав входили рисовальщик Карл Густав Шульман, слуга и переводчик Петер Кратц, повар Андрей Геслер, два русских солдата-денщика и 14-летний русский мальчик Иван Путинцев, купленный немецким учёным в Ялуторовской слободе за 12 рублей.

Стоит отметить, что Мессершмидту постоянно приходилось решать административные проблемы. Так, в конце 1720 года ему пришлось писать жалобу в Правительствующий сенат на то, что местные власти не оказывают ему никакой поддержки. В жалобе имелись такие слова: "куда в ведомство ни поедешь, в требованиях его командующие чинят остановку, а в споможения никакого себе не имеет". Даже простейшая просьба отправить в Санкт-Петербург сундучок с диковинами, собранными за первый год экспедиции, не выполнялась несколько месяцев, хотя Мессершмидт просил не кого-нибудь, а самого вице-губернатора.

Служилые люди, отправленные с немцем в Сибирь, получали лишь 11 алтын в месяц. Но даже такое крошечное жалованье Мессершмидту приходилось постоянно выпрашивать у властей. Так, в январе 1720 года он добивался того, чтобы троим драгунам, охранявшим экспедицию, наконец-то заплатили за 1719 год. Сохранилось его ходатайство в Иркутскую воеводскую контору с аналогичной просьбой от января 1724 года.

По пути Мессершмидт вёл журнал. Первая запись в нём датирована ноябрём 1718 года. Писал большинство записей кто-то из помощников Даниэля Готлиба на русском языке чётким разборчивым почерком. Помимо дат и географических названий на первых 160 страницах проставлялись ещё и номера записей. Лишь на последних 42 страницах нумерация пропала. Последние записи от декабря 1727 года делал сам Мессешмидт на немецком языке.

Этот журнал в кожаном переплёте форматом 33 на 21 см хранится в Санкт-Петербургском филиале Архива Российской академии наук.

1 марта 1721 года экспедиция выехала из Тобольска и направилась по берегу Иртыша через Барабинскую степь. 30 марта Мессершмидт и его подчинённые достигли Томска, где пробыли до конца июня, собирая материалы для коллекций по всем научным направлениям. Далее двигались вверх по реке Томь, зайдя в Кузнецк, потом вниз по реке Абакан до Абаканского острога, откуда ненадолго съездили в Саянский острог.

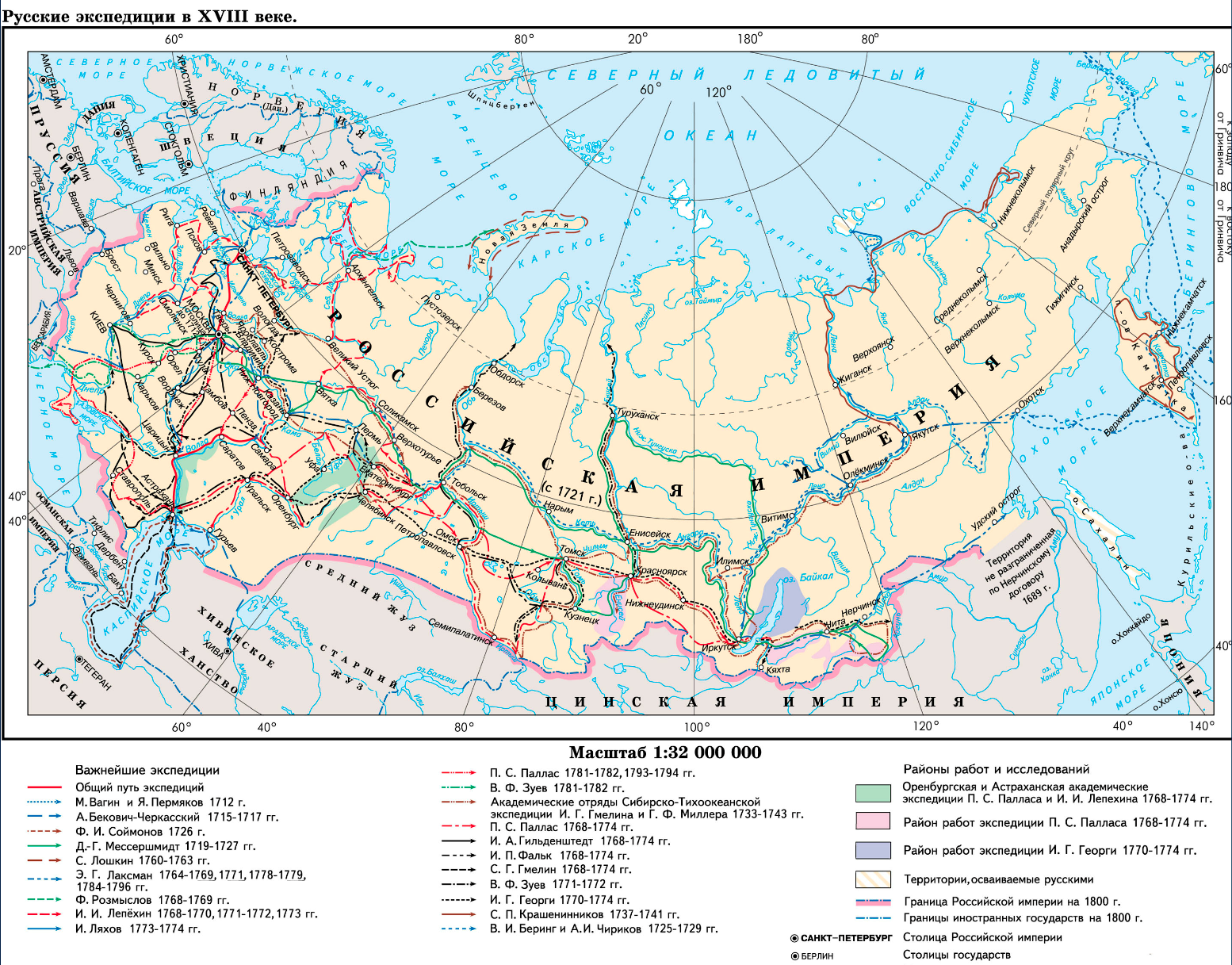

Маршрут экспедиции Мессершмидта в 1721 — 1722 годах.

В Абаканском остроге уже самому Даниэлю Готлибу пришлось выживать в условиях полного безденежья: ему задерживали жалованье за полгода. Приходилось питаться хлебом и сухарями, но экспедиции очень помогли местные жители: один абаканец подарил Мессершмидту 50 кренделей, а прачка принесла ему яйца, молоко и калачи. А ведь нужно ещё было как-то выкупать все диковины, встреченные по пути.

24 февраля 1722 года экспедиция достигла Красноярска. Оттуда направились к верховьям Абакана и Енисея и далее до деревни Большой Кемчуг. Там в мае 1722 года Мессершмидту пришлось расстаться с Таббертом и Каппелем: 30 августа 1721 года со Швецией был заключен Ништадтский мирный договор и всех шведских пленных, наконец-то, начали собирать для отправки на родину. Табберт и Каппель поехали в Тобольск, а Даниэль Готлиб с оставшимися помощниками — в Ачинск, из которого направились изучать Саянские горы.

Зимовали в Красноярске. Местный воевода Зубов был недавно снят за взятки и продажу должностей. Новый воевода, Д. К. Шетнёв, два месяца отказывался выдавать Мессершмидту жалованье за 1722 год. 27 декабря 1722 года на этот счёт пришло специальное распоряжение из столицы. Лишь после этого начальник экспедиции смог получить деньги, но с него было удержано по копейке с каждого рубля на содержание местного госпиталя.

Красноярск. Гравюра А. Я. Колпашникова с рисунка И. В. Люрсениуса. 1735 год.

В следующем году Даниэль Готлиб предпринял поход в Мангазею, город на реке Таз, через который в первой трети XVII века осуществлялась интенсивная торговля пушниной с английскими и голландскими купцами. Но российские государи опасались проникновения чужеземцев в Сибирь и в 1619/1620 году "Мангазейский морской ход" был запрещён под страхом смертной казни. А сам город во второй половине XVII века пришёл в запустение, был упразднён царским указом в 1672 году и окончательно оставлен в 1677 году.

Мессершмидт посетил городище, оставшееся после Мангазеи, летом 1723 года. По пути он описал язык, обычаи и расовый тип енисейских остяков (хантов). После этого экспедиция прошла вверх по реке Нижняя Тунгуска, описала этнографические особенности тунгусов (эвенков), обнаружила месторождения разнообразных полезных ископаемых и через верховья реки Лены пришла в Иркутск 19 декабря 1723 года. Такой длительный маршрут и в наше время очень сложен. Представьте себе, каково было проходить там в XVIII веке!

В следующем году в конце февраля экпедиция переправилась по льду озера Байкал и прибыла в Селенгинск, где Мессершмидт смог пообщаться с Лоренцом Лангом, шведским инженером на русской службе. Ланг входил в состав посольства Л. В. Измайлова в Китай, а потом пробыл два года в Поднебесной в качестве торгового агента. Так что этот наблюдательный швед рассказал Даниэлю Готлибу много полезного о местности к востоку от Байкала.

Далее экспедиция направилась в Удинск, в конце июня прибыла в Читинский острог, а оттуда по рекам Ингода и Нерча добралась до Нерчинского острога. После этого Мессершмидт со своими людьми сплавились на плотах по реке Шилке, вошли в реку Аргунь и 18 июля 1724 года прибыли в Аргунск. Оттуда, с заходом в Нерчинский Завод, добрались до озера Далайнор. По реке Улдза добрались через местные озёра и водоразделы до реки Онон, а по ней проникли в Туранскую впадину, из которой выбрались по реке Тура в реку Ингода.

Маршрут экспедиции Мессершмидта отмечен на этой карте зелёной сплошной линией.

До Читинского острога экспедиция добралась только в следующем году. Именно там 21 января 1725 года Мессершмидт наблюдал сильное землетрясение. Он записал в своём дневнике:

"21 января в 7 часов вечера, при совершенно тихой погоде неожиданно началось довольно сильное землетрясение, которое потрясло весь острог. Я боялся, что мой дом, который был очень старый, развалится, так как балки трещали и всё, что висело на стенах комнаты, двигалось подобно часовому маятнику. Первые колебания земли продолжались около четверти часа, а в 7 часов 45 минут всё снова начало двигаться, но медленнее и не очень долго."

На следующий день Даниэль Готлиб обнаружил вокруг своего дома небольшие расщелины шириной с большой палец. Лёд на реках Чите и Ингоде вследствие землетрясения сильно потрескался, но никаких других следов не наблюдалось.

Было собрано уже так много разнообразных материалов для научных коллекций, что Мессершмидт решил отправляться в обратный путь. Тем более что Блюментрост прислал распоряжение о возвращении экспедиции. Дорога пролегла через Удинск, Иркутск, Енисейск, Маковский острог, далее вниз по Оби через Нарым, Сургут, Самаров-Ям в Тобольск.

В Тобольске известия о том, что какой-то немец везёт множество саней с сундуками, дали повод таможенникам подозревать, что это контрабандист с золотом или мехами. Как только Даниэль Готлиб остановился, его схватили и повезли к губернатору князю Михаилу Владимировичу Долгорукому, даже не дав переодеться. Долгоруков велел таможенникам немедленно осмотреть те сани, которые немец хочет взять с собой на квартиру, и, если там найдут товары, обложить их десятинной пошлиной. Инспектор задержал два тюка.

Через неделю в присутствии губернатора вскрыли все тюки и сундуки с коллекциями. При этом таможенники Мессершмидта обзывали вором и мошенником, а Долгоруков ругал его всячески. Никакой контрабанды, разумеется, не нашли, но чтобы продолжить свой путь, Даниэлю Готлибу пришлось уплатить пошлину и сделать ценный подарок (по сути — дать взятку) губернаторскому сыну. Лишь после этого от путешественника отстали. Но все тюки и сундуки экспедиции опечатали, а в столицу отправили донос о том, что Мессершмидт вёл себя непочтительно к начальству, слишком многие вещи назвал им своими личными, что таможенники посчитали очень подозрительным.

В марте 1726 года подводы экспедиции выехали из Тобольска. Их путь лежал через Тюмень, Туринск и Верхотурье в Соликамск. По пути Мессершмидт продолжал собирать материалы по этнографии и языку остяков на Оби и вогулов в Зауралье.

Дорога из Соликамска до Санкт-Петербурга заняла три с половиной месяца. Выехав 14 декабря 1726 года, участники экспедиции проследовали по Каме до устья Обвы, затем вверх по Обве к Чепце и вдоль Чепцы до Хлынова. Из Хлынова отправились 5 декабря 1727 года и через Нижний Новгород, Муром, Владимир, Москву добрались до Санкт-Петербурга империи 27 марта 1727 года. Даниэль Готлиб 1 марта 1719 года выезжал оттуда на шести подводах, а вернулся на четырнадцати, полностью груженных сундуками с коллекцией и личными вещами.

А далее началась чёрная полоса в жизни Мессершмидта. Уже на следующий день все сундуки с собранными материалами и все личные вещи немца были арестованы. Иван Лаврентьевич Блюментрост назначил специальную комиссию, которая должна была провести осмотр вещей и отобрать те, которые необходимы для Кунсткамеры. Попутно выяснилось, что на некоторых сундуках печати Тобольской таможни оказались повреждены. Это объяснялось плохим состоянием российских дорог (поклажа неоднократно падала с саней или с подвод на ухабах), но Блюментрост посчитал это доказательством злого умысла со стороны Мессершмидта. Так что "в награду" за тяжёлое семилетнее путешествие и научное подвижничество Даниэль Готлиб лишился части личных вещей, жалованья за три месяца 1727 года, а также его заставили 13 сентября 1728 года подписать обязательство не публиковать оставшиеся у него коллекции, рисунки и другие материалы без разрешения Медицинской канцелярии (которой руководил И. Л. Блюментрост) и Российской Академии наук и художеств (которой руководил Л. Л. Блюментрост).

17 марта 1728 года Даниэль Готлиб женился на немке из Санкт-Петербурга, Бригитте Элен Бёхлер. Ему показалось, что он видел её в ходе экспедиции в своих видениях. От российских властей в лице братьев Блюментростов Мессершмидт смог добиться только 200 рублей вознаграждения. Разочарованный, он решил вернуться в Данциг. 16 сентября 1729 года семья Мессершмидтов покинула Санкт-Петербург. Но неудачи продолжали преследовать Даниэля Готлиба. 27 октября 1729 года корабль, на котором Мессершмидты направлялись в Данциг, затонул. Всё то немногое, что исследователь смог вырвать из цепких лап Блюментростов, ушло на дно Балтийского моря. Так что на родину Даниэль Готлиб вернулся без записей, без каких-либо диковин, которые можно было бы показывать европейским учёным. Да и деньги подходили к концу.

Медицинская практика Мессершмидта ещё в 1718 году перешла к другому врачу. Данцигское научное сообщество уже позабыло о Даниэле Готлибе, так что его рассказы о бескрайней Сибире и её чудесах никого не интересовали. К тому же путешественнику очень хотелось продолжить работу над своими коллекциями и записями. Невостребованность на родине привела к тому, что уже в 1731 году Мессершмидт вернулся в Санкт-Петербург.

Но в столице Российской империи он тоже оказался никому не нужен. Тот же Лаврентий Блюментрост, президент Академии наук, был не в фаворе у императрицы Анны Иоанновны и даже при желании ничем помочь не смог бы. А секретарь Академии, Иван Данилович Шумахер, отличался деспотичным и высокомерным нравом. Так что вскоре Даниэль Готлиб оказался практически без средств, его покинули жена и дочь. Возможно, если бы Мессершмидт обратился за помощью к какой-либо высокопоставленной особе, он бы получил покровительство. Но немец отличался неуживчивостью, независимостью и нежеланием кому-либо угождать. Его знания и умения почти никого не интересовали. 25 марта 1735 года он скончался, не дожив полгода до пятидесяти лет.

К сожалению, большая часть коллекций Мессершмидта погибла во время пожара в Кунсткамере 5 декабря 1747 года. Но большинство рукописей Даниэля Голлиба сохранились до нашего времени. Его карты и географические описания использовались при проведении академических экспедиций XVIII века. К ним обращались даже в XIX веке. А этнографические и лингвистические записи Мессершмидта не потеряли своей актуальности и в наше время, поскольку являются источниками ценнейших сведений.

В сквере у речного вокзала в Ханты-Мансийске в 2010 году поставили памятник Великим Сибирским экспедициям. По четырём сторонам от белоснежной колонны, увенчанной бронзовым ангелом с лавровым венцом, стоят четыре бронзовых изваяния. Они изображают Витуса Беринга, Дмитрия Овцына, Герарда Фридриха Миллера и Даниэля Готлиба Мессершмидта.

Мессершмидт получился у скульптора гордым, но печальным. Примерно таким он был и в своей жизни. Осталось свидетельство современников о том, что он был "человек мягкий, но сумрачный и малообщительный, который считал унижением добиваться заслуженного вознаграждения".