Иранская прелюдия.

Автор: Андрей Уланов25 августа 1941 года советские и английские войска начали совместную операцию против общего врага. Однако в этот раз противником не был гитлеровский рейх или его сателлиты. Целью операции "Согласие" стала оккупация Ирана, формально считавшегося нейтральным. Однако важное стратегическое положение и огромные запасы нефти были слишком важным фактором, чтобы позволить кому-то проявлять "прогерманские настроения".

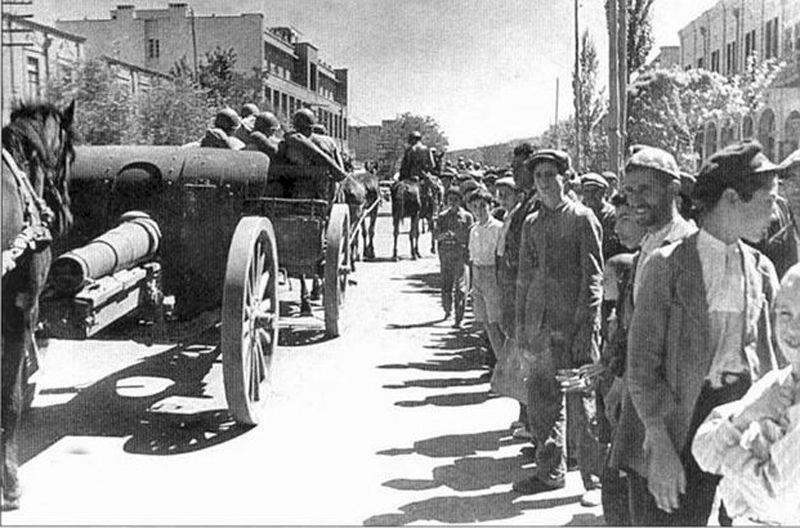

Формально войска советского Закавказского фронта действовали образцово. Захват господства в воздухе, высадка морского десанта, несокрушимая стальная армада в тысячу танков, специально подготовленные горные дивизии.

Однако в штабах частей, осуществивших эту операцию, далеко не все происходившее оценивалось положительно. "Иранский поход" продемонстрировал умение советских войск добиваться результата при почти полном отсутствии сопротивления со стороны противника… и высветил множество проблем.

Сильна Красная Армия, но связь её погубит.

Раздел отчета штаба ЗакФ об управлении войсками начинался красноречивой фразой: "Как только войска перешли границу (переправились на противоположный берег р.Аракс) управление войсками было потеряно".

Далее на нескольких страницах весьма красноречиво описывалось, почему в ходе всей операции штаб фронта даже без влияния противника действовал в "тумане войны" – или в "дыму гашиша", учитывая специфику региона. Сводки не высылались или оказывались устаревшими, проводная связь использовалась слабо, высылаемые делегаты на автомашинах возвращались обратно через сутки и больше. Командиры отрывались от штаба, пытаясь "вручную" рулить частями, в результате оставшиеся в штабах офицеры даже в тех случаях, когда командованию удавалось "достучаться" до них, они могли дать в лучшем случае "предположительную" информацию. В худшем же – просто ложную, как это случилось с 54-й танковой дивизией или со 65 гсд ( с последней – четыре раза).

Другая танковая дивизия – 6-я – из-за утери управления войсками после выполнения задач 1-ого и 2-ого дня так и не получила новых приказов и начала действовать "по своему разумению", двинувшись на город Тавриз. Только через три дня штабу фронта удалось восстановить контроль над "одичавшей" танковой дивизией и развернуть её в нужном направлении. В отчете самой дивизии об этом дипломатично написали: "Управление по радио, несмотря на наличие мощной радиостанции, не всегда удается осуществить, особенно со штабом армии…"

Броня крепка и танки наши быстры…

Подробно про свое участие в "персидском походе" отчитался и 24-й танковый полк. У него неприятности начались еще с советской стороны границы – шедшая впереди пехота и транспорт 20-й гсд создавали непроходимые пробки на горных дорогах. Особенно плохо приходилось, когда стрелковые части устраивались на ночлег "устилая буквально каждый метр дороги". В результате когда полк "ночью (очень темной)"[так в документе] сосредоточился около границы, у командования не осталось ни времени, ни возможности провести рекогносцировку – остаток дороги был наглухо забит артиллерией и повозками.

Кое-как в назначенное время удалось вывести в исходное положение 1-й эскадрон полка, который и занялся выполнением боевой задачи – непосредственной поддержкой пехоты 20-й гсд. К счастью, сопротивление противника почти отсутствовало, поэтому обошлось практически без потерь. Только в одном месте, встретив отпор у иранской погранзаставы, командир стрелкового полка приказал танку "подойти ближе к зданию заставы и забросать её защитников ручными гранатами из танка". В процессе выполнения этого приказа иранцы сами забросили на танк связку ручных гранат, осколки от которой пробили люк, убив башенного стрелка.

С рассветом танки вырывались на оперативный простор, а пехота отстала – "только 5-6 человек пехотинцев 20 гсд случайно усевшиеся на два танка, не оторвались от нас". К счастью, иранское сопротивление так и не усилилось и танковый полк, продолжая движение, захватил небольшой город Ардебиль. Танкисты очень оригинально решили проблему местной тюрьмы, поменяв местами охранявших её жандармов и заключенных. Хуже получилось с военным городком – находившиеся там иранцы уже было сдались командиру разведвзвода лейтенанту Шевцову, но тут прилетели "сталинские соколы"… В результате налета лейтенант и два бойца получили ранения, а из пленных удалось задержать лишь трех офицеров и пятерых солдат – остальные во время бомбежки разбежались.

Когда же 30 августа полк вновь восстановил связь с командованием 44-й армии, его командиры наверняка тут же пожалели об этом. Сначала поступил приказ вернуть все отставшие танки в Сераб, поскольку полк будет выведен обратно в СССР. Через день последовал противоположный приказ – подготовиться к переходу в Казвин. В результате такого дерганья к утру 10 сентября в Казвине оказалось только 31 танк из 57 имевшихся.

Нам Сталин дал стальные руки-крылья…

В штабе ВВС фронта тоже нашлось что сказать по поводу подчиненных. Боевые потери в ходе операции были сравнительно небольшие – 3 самолета, сбитых вражескими зенитками достоверно и еще 1 – предположительно. Еще 4 самолета не вернулись по неизвестным причинам, зато на своей территории произошло 15 катастроф и 18 аварий. 85% всех происшествий случилось в частях бывшей 26 АДДД ГК (Авиационной Дивизии Дальнего Действия Главного Командования), причем в качестве основных причины назывались: незнание фактической подготовки летного состава, неудовлетворительная ночная и штурманская подготовка, неграмотная эксплуатация материальной части, "зазнайство и переоценка своих сил" и даже проявления трусости отдельными экипажами. Учитывая, что АДД вроде бы числились элитой ВВС, все это наводило на достаточно грустные мысли.

Впрочем и та самая матчасть тоже не блистала. Так, уровень оснащенности БАО (батальонов аэродромного обслуживания) к началу операции выглядел так:

грузовых автомашин – 22%

автобензозаправщиков – 17%

легковых автомашин – 12%

Водомаслозаправшиков – 9%

Причем даже эти цифры не являлись окончательными – 25% имевшихся в наличии машин имели негодную резину.

Отдельно в докладе было отмечено такое явление, как "невоспитанность личного состава в духе честности и правдивости даваемых ими донесений". Так, в 132 АДДД обнаружили, а в 26 и 133 АДДД еще и разбомбили аэродромы противника в Маранде, Тавризе и Миане. В штабе ВВС фронта по этому поводу смогли только выжать фразу: "фактически во всех указанных пунктах нет никаких аэродромов" и еще раз отметили, что бомбардировочная авиация не умеет использовать имеющиеся фотоаппараты.

Правда, успехи в авиаразведке у ВВС тоже имелись – например, штаб 44 армии отметил, что благодаря посылаемым на разведку самолетам они смогли получать сведенья… о собственных дивизиях, связь с которыми была потеряна.

Отметили "эффективность" советских летчиков и моряки Каспийской флотилии, по которым летуны отбомбились в первый же день операции. Этот налет "вызвал у командования флотилии нервозность", в результате которой корабли в последующие дни "открывали беспорядочный огонь по своим самолетам" и даже один раз попали, повредив самолет и ранив летчика в ногу.

Мы – горные кавалеристы и про нас…

Учитывая рельеф Ирана, особенно его северной части, в составе Закавказского фронта имелось большое количество специальных частей – горно-стрелковых и горно-кавалерийских. Однако назвать часть "горной" легко. А вот суметь воевать или хотя бы действовать в условиях реальных гор, как оказалось, заметно труднее. В частности, про поход 20 гсд, действовавшей в горной местности, в отчете было указано, что этот марш "показал несовершенство организации нашей горной дивизии, которая оказалась очень громоздкой, особенно тылы". Что касается действовавшей рядом 17 гкд, то ей пришлось использовать трофейный транспорт – верблюдов – и все равно дивизия оказалась не в состоянии обеспечить себя продовольствием и фуражом.

Упомянутая выше Каспийская флотилия имела задачу высадить 105 гсп с дивизионом артиллерии. Как отметили в штабе армии: "только благодаря полной пассивности противника десант не потерпел неудачу – ибо выгрузка его по условия погоды производилась медленно и в начале без артиллерии и лошадей, которых удалось выгрузить лишь к 15.00 следующего дня".

Последнее должно было стать особенно тревожным сигналом для штаба Закавказского фронта. Но увы…

Если бы, да кабы…

Фактически во всех советских отчетах между строк явно читалось – как хорошо, что не пришлось всерьез драться. И действительно, хотя отдельные случаи сопротивления со стороны иранских войск случались, по большей части армия шаха предпочитала разбегаться или (если не получилось) сдаваться в плен.

Но все могло сложиться совсем иначе, окажись слухи о "немецком влиянии" более близкими к истине. В ходе Первой Мировой боевые действия в Турции наглядно показали, насколько серьезным противником может стать восточная армия, "армированная" европейскими военными советниками.

А что такое схватка с по-настоящему серьезным противником, командующий Закавказским фронтом генерал-лейтенант Д.Козлов и его начальник штаба генерал-майор Ф.Толбухин узнали очень скоро.

Андрей Уланов.