Вновь про Анну Ахматову

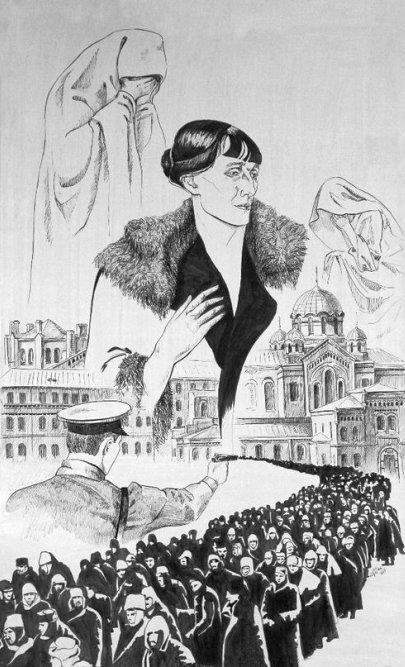

Автор: Александра ДовгулёваАнна Ахматова часто видела символы в своей жизни. Немного мистическое, удивительно поэтичное восприятие мира, должно быть, помогало справляться ей с трудностями и ценить воспоминания. В то же время, она легко впитывала в себя экзотические, необычные образы из других культур, делая их, пусть и неосознанно, частью собственной личности.

Была ли она суеверной? Сложно сказать. Тем ни менее, сама эпоха в которую она жила, которую переживала, была слишком непредсказуемой и сумбурной, чтобы остался хоть один шанс не верить в судьбу.

Владимир Казимирович Шилейко, второй муж Ахматовой, был эгоистичным, хоть и талантливым человеком. Он был умён и образован, отчего им было просто очароваться. Он переводил эпос о Гильгамеше с ходу, передавая смысл красотой русского слова, например. Такое мало кому под силу даже среди востоковедов. И именно он придумал своей тогда ещё юной жене необычное прозвище: Акума.

Акума. Так её звал второй муж, так её будут звать и другие близкие люди до конца жизни. Анне нравилось это прозвище, мистическое и необычное. В переводе с японского, дословно, это слово означает "Демон женского пола", попросту колдунья, чародейка, ведьма. Простая женщина могла бы обидеться, на такое "ласковое сравнение", но не Ахматова.

Мрачная мистика, пусть не такая жуткая, как, например, у Эдгара Аллана По, станет частью её образа навсегда. Потусторонняя, но земная, лирическая героиня Ахматовой будто бы одной ногой стоит в нашем, реальном мире, другой - в мире незримом и тонком. Акума, колдунья...

У Анны было ожерелье из кусочков перламутра неправильной формы. За внешнюю схожесть, она прозвала его "Зубы врагов". Однажды, когда её в очередной раз вызвали на допрос, нить на нём порвалась. Она не знала тогда, чем кончится этот день. Может, она и не вернётся домой вовсе? Однако, собирая на лестнице рассыпавшиеся бусины, женщина отметила про себя: зубы-то враги об неё обломают....

***

Незадолго до своей смерти, Анна Ахматова написала короткую автобиографию. Пара страниц, с перечнем главных событий её жизни. "1 октября 1912 года родился мой единственный сын Лев", среди прочего можно найти здесь.

Лев Гумилёв был единственным ребёнком Николая Гумилёва и его жены Анны. Однако, воспитывали его, в основном, родственницы первого мужа. Как так вышло? Сначала это было осознанное решение, связанное с публичным и сумбурным образом жизни молодых супругов. Николай Гумилёв много путешествовал, участвовал в экспедициях; Анна Ахматова была в начале своей блистательной поэтической карьеры, из-за чего она редко бывала дома. В Санкт-Петербурге не было родни, которая могла бы сидеть с малышом, не было денег и на дорогую прислугу. Затем случилась революция, неспокойные года перемен и смуты. Затем, брак Николая и Анны окончательно распался.

Маленький Лев рос в полной уверенности, что мать бросило его несчастного отца, такого удивительного и идеального. В рассказах тётушки и бабушки, Николай выглядел настоящим гером. Он охотился на львов в Африке и добывал маски шаманов. Когда Николай приезжал навестить сына - одаривал его необычными подарками и рассказывал невероятные истории.

Анна Ахматова отдавала половину своих доходов на содержание мальчика, но об этом в семье не упоминалось: родственники бывшего мужа не были на её стороне.

Второй брак Анны не был долгим и удачным. Третий оказался более долговечным. Именно став женой Пунина, Анна Ахматова поселилась в знаменитом Фонтанном доме, где, по правде, никогда не была хозяйкой по-настоящему и делила кров не только с мужем, но и с его бывшей женой и её ребёнком. Когда Лёва, чтобы получить хорошее образование, приехал к матери, та жила крайне бедно. Доходов от переводов едва хватало, а сын спал в коридоре на сундуке. Хуже того было то, что они с матерью, оказались совершенно разными людьми. Отсутствие родительского присмотра и вовсе отдалило их друг от друга. Ценности, манера речи, приоритеты и политические взгляды - всё было различным.

Лев стал студентом, однако на втором курсе впервые попал под следствие за пропаганду антисоветских идей. Во время допросов, стало понятно: многие думают, что источником убеждений сына, должна быть мать. Однако, Лев не стал свидетельствовать против неё. В этот раз его отпустили, но вскоре, он вновь попал в тюрьму по обвинению в терроризме, а затем, был сослан на строительство Беломорканала. Это было страшное место, продуваемое ледяными ветрами. Ахматова убеждала себя, что Лёва справится: он не был избалован, привык к недоеданию и сну на полу. Она пыталась как-то облегчить участь сына. Вскоре, он вернулся в Петербург на доследование. Теперь он содержался в Крестах, а Анна Ахматова, проводила многие часы в тюремных очередях. Именно этот опыт станет основой её "Реквиема".

В 1939 году Анна Ахматова пишет письмо Сталину. В результате, Льву выносят относительно мягкий приговор: пять лет лагерей. Он отбывает в Норильск. Начинается война.

Дальше Лев Николаевич отправляется на фронт в качестве поощрения. Он ходит в рядовых всю войну и доходит вплоть до Берлина. Его не могут представить к крупным наградам из-за сомнительной биографии, но военная служба освобождает его от лагерей.

Он вновь становится студентом, вновь возвращается к матери. Пропасть между ними ещё больше. Лев осуждает мать, ослабшую после Тифа, но всё ещё изображавшую из себя королеву. Манера речи и поведения женщины кажется ему фальшивой. Анна же, кажется, совсем не понимает, что пережил её сын, что бесследно такое для человека не проходит.

Лев вновь студент. Он занимается наукой и достаточно успешно. Однако из аспирантуры его исключают: он отказывается осудить мать, когда та попала в немилость за свои стихи. Устроиться на работу сложно, единственное место, которое ему удаётся найти - библиотека психиатрической лечебницы.

В 1949 году, он вновь арестован. На этот раз ему выносят суровый приговор: десять лет каторжных лагерей. Это сделало пропасть между матерью и сыном необъятной. Между ними всё ещё есть любовь, но гармонии, как не было, так и нет. Льву кажется, мать забыла его. Посылки слишком малы, письма слишком пространные. Она пишет о липовых листьях и о том, как гуляла в саду вместо новостей о невесте; вместо сигарет, кофе и алкоголя (тюремной валюты) она присылает печенье. Намеренно ли? Едва ли. Ахматова чувствует, что сын злится, но не понимает почему.

Лев оказался сильным. Он вернулся и в этот раз. По словам очевидцев, никто не видел Анну Ахматову такой умиротворённой и счастливой как в тот день, когда она встретилась с сыном. Однако, и теперь понимания между ними не возникло.

Ахматова, больная и постаревшая, хочет, чтобы сын заботился о ней и обижается на него за то, что тот не хочет. Она не понимает через что прошёл Лев и почему он не считает себя чем-то обязанным перед матерью. В его глазах, увы, она эгоистичное чудовище. Взаимные обиды так и не исчезнут, лишь редкие встречи будут объединять их.

Лев Гумилёв пережил мать на 26 лет. Он стал доктором наук вопреки всему. Это был сильный, выдающийся человек.

***

"Пролог" или "Сон во сне" - пьеса над которой Анна Ахматова работа дважды в жизни и не успела закончить.

По изначальной задумке, это история о двух лунатиках, сомнамбулах, о мужчине и женщине, которые встречаются друг с другом во сне. Один герой знает о своей болезни, другой - нет. Они существуют между сном и явью из-за особенностей, которыми отметила их жизнь. Грань между этими мирами зыбкая. Текст так и не был завершён и имел необычную трудную историю создания. Сохранившиеся отрывки сильно отличаются от концепции.

Пьеса имеет и другое название Энума Элиш, оно является отсылкой к вавилонской культуре, к культовой песне и мифе о сотворении мира. Произведение сочетает в себе поэтические и прозаические отрывки. С ними Анна Ахматова выступала на публике вплоть до конца жизни. Эти выступления вызвали большой интерес. Критики отзывались об отрывках положительно, а театры были заинтересованы в постановке...

Впервые Анна Ахматова работала над Энума Элиш в Ташкенте в сороковых годах. Там она провела годы войны, куда её принудительно эвакуировали из Ленинграда. В пути она заболела Тифом и едва не умерла. Тифозный бред поразил её. Когда болезнь отступила, Ахматова стала писать пьесу о лунатиках. В 1942 году значительная часть была закончена. Н.Я Мандельштам упоминает о том, как Ахматова читала пьесу в своих воспоминаниях. Произведение слушатели сравнивали с работами Гоголя и Кафки. В Пасху 1943 года рукопись закончена, а позже, боясь очередного обыска, Ахматова её сожгла.

Автора обвиняли в декадентстве, именно поэтому в послевоенные годы, она попадает под запрет. Начинается настоящая травля, её исключают из Союза Писателей, лишают всех регалий и выплат. Обыски повторяются. В фонтанном доме несколько арестов. Отчаянье заставляет Анну уничтожить то, что было создано в Ташкенте.

К концу жизни, она вспоминает о старой задумке. Время изменилось, изменилось и положение Ахматовой. Теперь она знаменита и уважаема, стара, больна и некрасива. Её печалит то, что пик её славы пришёлся не на время рассвета её красоты. Она пишет, путешествует, выступает... Работа над пьесой идёт бодро в 1964 году, так же продолжается и в 1965. Она использует разрозненные заметки и уже написанные фрагменты текста, вспоминает и о структуре, которая была у Ташкентской версии пьесы. В ней было три части, а ещё пьеса в пьесе. В поздней версии можно найти много мотивов, присущих зрелому творчеству. Заключённые, отношения между писателями. Здесь нет декадентской обречённости, но есть современное модернистское видение.

***

Надеюсь, вам было интересно!

Рекомендую познакомиться:

Элизабет Барийе "Ахматова и Моддильяни. Предчувствие любви"

Элизабет Барийе "Ахматова и Моддильяни. Предчувствие любви"

Черных Вадим "Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. 1889-1966"

Черных Вадим "Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. 1889-1966"

Хейт Аманда "Анна Ахматова. Поэтическое странствие"

Хейт Аманда "Анна Ахматова. Поэтическое странствие"

Фильм "Луна в зените" 2007 г.

Фильм "Луна в зените" 2007 г.

Тематический сайт об Анне Ахматовой

Тематический сайт об Анне Ахматовой

Все изображения к посту найдены в интернете