Вещный мир "Странствия духа": продолжаем охотиться

Автор: Юлия ЛиморенкоНиже имеются невкусные подробности, лучше не читать за едой :)

Охота на медведя — ядро охотничьей ритуальной традиции лесных охотников востока Евразии, но не одним медведем люди-то живут. В повести упоминается ещё несколько видов охоты на разную дичь.

Дальше идёт разная дичь, связанная с описанием и особенно с фотографиями.

Помимо охоты ка таковой, когда охотник бродит по лесу с копьём или сидит в засаде, в лесной зоне всегда использовали самоловы. Капканов у этнических родственников героев повести не было — металл нужен хороший. Обходились силками и слопцами. Что такое силок, наверняка все представляют: простая самозатягивающаяся петля. А вот слопец... о-о...

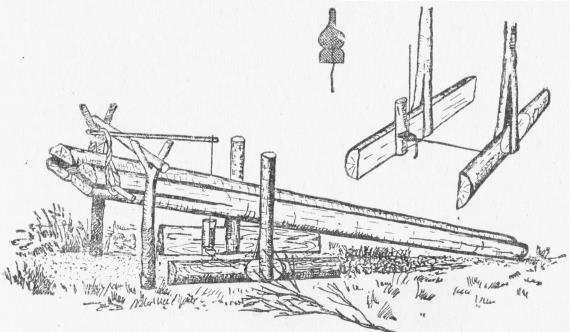

Вот по такому рисунку вы бы много поняли о его устройстве? (Взято отсюда.)

Не очень-то понятно, правда? Фото ещё непонятнее. Но смысл простой: дичь лезет под брёвна жратЪ, сбивает сторожок — и опа, на неё рушится всё, что сверху, а оно тяжёлое. Глухарю хватит.

Не очень-то понятно, правда? Фото ещё непонятнее. Но смысл простой: дичь лезет под брёвна жратЪ, сбивает сторожок — и опа, на неё рушится всё, что сверху, а оно тяжёлое. Глухарю хватит.

Конструкция может быть и немного другой, принцип тот же.

Обычно слопцы настораживают на боровую дичь, но некоторые народы ставят точно такие же ловушки на пушного зверя: лису, куницу, даже на росомаху, хотя там брёвнышки нужно заметно тяжелее. В повести такие ловушки и называются слопец.

Но есть один зверь, на которого ставят другие самоловы, — это соболь. Он, в отличие от лисы и зайца, бегает в основном не по земле, а по деревьям. Ставить на него слопец на земле — дело бесполезное, да и приманку быстро занесёт снегом. Приманкой для соболя служит тухлятинка — её специально проквашивают заранее, чтобы воняло аппетитно.

Самолов на соболя мне в поездках не показали — не встретился. Но увдиеть его удалось в фильме о русских старожилах Ангары — у них промысел точно такой же, как у аборигенов. И специальный самолов на соболя они называют падь. Сибирские коренные народы такого слова не знают, в источниках я его не встречала — только в словаре Аникина, но там вообще всё есть, как в Греции. Фото и рисунков тоже не нашла, попробую описать словами.

На опоры (примерно 1 м высотой) горизонтально устанавливается бревно, а над ним — второе: его подпирает сторожок. Брёвна немного фиксируют верёвками одно над другим, чтобы не раскатились при падении. На нижнее бревно кладут приманку, соболь лезет туда, сбивает сторожок, и второе бревно падает сверху.

При таком устройстве приманка дольше остаётся не заваленной снегом и отчётливо пахнет. Кроме того, соболь не очень обращает внимание на следы на земле, ему пофиг. Можно аккуратно топтаться вокруг пади, потом замести веткой, и нормально. А то и снегом присыплет само собой. Лиса на это не купится — умная, а соболь не боится ничего, что ходит по земле.

Ловушки проверяют каждые два-три дня. Во-первых, многое зависит от погоды: если пурга, ты не найдёшь ловушку и сами можешь потеряться. Во-вторых, ставить их приходится довольно далеко от стоянки. Русские старожилы вообще уходят на зимний промысел на месяц-два, как только ложится снег. Живут в зимовье, отстоящем на несколько дней пути от деревни, а пади стоят в 10-15 км уже от зимовья. Лесные охотники коренных народов иногда делают так же, но в повести описаны времена, когда уходить далеко за зверем не было нужды: поселения маленькие, зверь не особенно пуганый, к тому же нет огнестрела, охота тихая.

Понятное дело, когда зимой достаёшь соболя из ловушки, он мёрзлый. Поэтому дальше сложное дело: разморозить его так, чтобы не порвать шкуру. По ритуальным правилам соболя вносят в жилище на почётное место (сразу за очагом, напротив двери), кидают в очаг кусочек жира или масла и дают соболю «понюхать» — как будто он гость, а дальше осторожно размораживают. Кости соболя, как и кости медведя, не бросают где попало, а хоронят на маленьком лабазе подальше от жилья. Правда, новый лабаз для каждого соболя не делают — кладут все кости на общий. Это вам не медведь, да и костей мало. Мясо соболя, понятно, люди не едят, зато охотно едят собаки, а ещё из него делают приманку для будущих соболей. Соболь не брезгует каннибализмом, особенно если мясцо подтухшее.

Помимо боровой птицы, пушных зверей и медведей, охотятся на перелётную птицу весной (это у всех народов одинаково) и на копытных. Это тоже целая церемония: олень и лось для лесного охотника — основа жизни. Боровая дичь — это, конечно, еда и перья, но еды там чуть, хотя мясо вкусное. Этот вид охоты требует и в засаде посидеть, и побегать по лесу. Иногда оленей приманивали на соль. Чтобы убить такое животное, нужна сильная и твёрдая рука: удар будет только один, промажешь или недостаточно вгонишь копьё — уйдёт.

Перед такой охотой всегда просили благословения у божеств и у духов охоты, проводили особое гадание: в какую сторону идти за оленем. Когда добыли, обязательно кормили очаг — клали в огонь лучшие кусочки мяса и жира.

Разделывать крупную добычу было принято прямо на месте, иначе не дотащишь домой. Разделывали не на голой земле, а на слое лапника — чтобы не осквернять землю-мать кровью. Пока туша не замёрзла, отделяли обычно заднюю ногу и брали её с собой, а остальное подвешивали на дереве, чтобы не съели хищники. Потом за оленем приходили большой толпой и уносили на стоянку. Добыть еду — дело не одного человека и даже не одной семьи, а всего рода. В роду никто не оставался голодным, пока есть хотя какая-то охота.

Известен родовой обычай, который тунгусы называют нимат, у других народов свои названия. Смысл в том, что охотник после удачной охоты отделяет часть добычи тем, кто не охотится сам: вдовам, старикам, больным. И так делает каждый охотник. Если нужно старикам перекрыть жилище новыми шкурами, род договаривается: добываем шкуры для такого-то. В роду нет ничьих людей — все свои.

Оленя используют целиком — безотходное производство. Мясо, костный мозг, жир, требуху едят. Рога, копыта и кости идут на разную утварь и украшения. Из подшейного меха оленя выбирают длинные красивые волоски и х пучки пришивают на одежду как украшение. Шкура идёт на шубы и сапоги, а главное — на покрышку жилища.