Поколения ракет-носителей

Автор: Михаил Юрьевич СалтыковВ истории техники порой применяют деление на поколения конструкции. Наиболее известныпоколения реактивных истребителей, менее известны поколения ядерных реакторов.

А вот для ракет подобного деления, на сколько я знаю, ни кто не предлагал. И я, кажется, понял почему. Ракетостроение развивалось очень неравномерно и с кучей национальных особенностей, о которых надо бы написать отдельный пост. И в плане, к примеру, массы ПН мы не увидим устойчивого роста из-за Сатурна-5. А по применяемым технологиям продвинутые водородные ступени и высокоэффективные керосин-кислородные двигатели проиграли ракете вроде бы на технологиях начала 1960х, но многоразовой. Но, все равно попробую.

Первое поколение

«Я его слепила из того что было» Это, как правило, конверсионные МБР, но имеется и полностью-гражданский Авангард. Главный же признак поколения — отсутствие ступеней с повторным запуском двигателя. Это очень сильно ограничивает возможности формирования орбиты, но на тот момент актуальной была задача хоть как-то выползти в космос с уж какой получится ПН.

Это, как правило, конверсионные МБР, но имеется и полностью-гражданский Авангард. Главный же признак поколения — отсутствие ступеней с повторным запуском двигателя. Это очень сильно ограничивает возможности формирования орбиты, но на тот момент актуальной была задача хоть как-то выползти в космос с уж какой получится ПН.

Самое неожиданное что к первому поколению относится Шаттл. Хотя он, очевидно, и мог запускать свой маршевый двигатель повторно, но для более высоких орбит чем околоземная использовал твердотопливный разгонный блок однократного запуска — планы адаптировать Центавр с многократным запуском были отменены после Челленджера.

Представители (не все): Р-7, Восток, Союз, Атлас-1. Да, Союз все еще первое поколение ибо, на сколько мне известно, не умеет повторно запускать блок И, а для выведения грузов на орбиты отличные от опорной использует разгонные блоки «Фрегат» и «Волга». С ними он становится следующим поколением.

Второе поколение

Добавили верхнюю ступень с возможностью многократного включения. У СССР это были Молния и Протон-К (версия с блоком ДМ), у США Атлас-Эйбл и Тор-Эйбл. Что дает возможность многократного включения? Самое простое — перейти с одной круговой орбиты на другую, по-выше. Нужно минимум два импульса. Да, можно обойтись отдельной ступенью на второй импульс, но так сильно дороже из-за того что у ступени своя двигательная установка и система управления. А еще систему разделения ступеней можно испытать только в полете что означает высокие требования к контролю качества, а значит цене. Кроме того по-настоящему круговых орбит на самом деле нет, а есть эллиптические разной степени вытянутости. И после выхода на орбиту выгодней подождать возврата в перицентр для более эффективного маневра для перехода на вытянутую переходную орбиту. Или нам может требоваться прожиг в строго определенном месте для выхода на ту орбиту какая нужна, а не какая получится.

Второе поколение ракет уже позволило создавать спутниковые группировки связи и наблюдения за Землей, запускать зонды к другим планетам. Недостатком его было лишь отсутствие гибкости в полезной нагрузке. В 60е это ни кого особо не волновало — вписаться бы в то что есть. Но постепенно спутникостроение пришло к унификации и разделению труда. Коммерческий спутник стал состоять из серийной платформы и устанавливаемой на нее серийной же полезной нагрузке. Да и не только коммерческий — ВВС США стало использовать тот же принцип для своих спутников связи.

И оказалось что спутники бывают очень разной массы, и ракеты возят вакуум. Это хорошо видно на таблице здесь для Морского Старта. Возникла идея создать модульную ракету.

С другой стороны космическая гонка 60х оставила в СССР и США наследство в виде зоопарка носителей легкого, среднего и тяжелого классов от разных производителей, который хотелось как-то оптимизировать. Т.е. добившись возможности запуска ПН на все желаемые орбиты начали бороться за снижение стоимости запуска. С переменным успехом.

Третье поколение

Унификация по классам. Как ни странно, первым представителем поколения стал Титан-3. Сумрачный американский гений додумался к бывшей МБР добавить не только третью ступень, что уже делалось неоднократно, но и два твердотопливных ускорителя. Так появились Титан-IIIC и выше. Эксплуатировавшиеся параллельно с трехступенчатым легким Титаном-IIIB до 1987 года.

В СССР решили пойти дальше и использовать первые ступени от новой средней ракеты «Зенит» как боковые ускорители для тяжелой ракеты «Энергия-М» и сверхтяжа «Энергия».

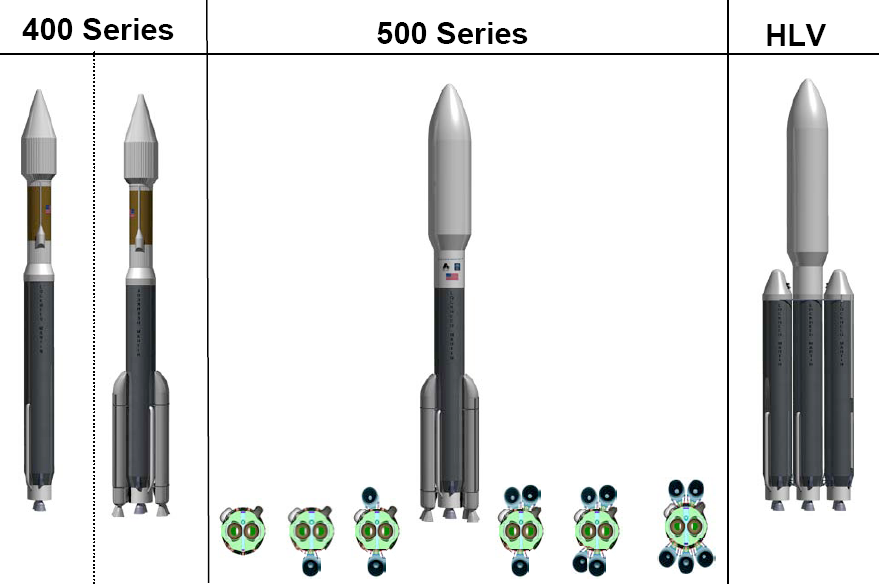

После осознания проблем Шаттла в США запустили программу EELV, результатом которой стали Атлас-5 и Дельта-4. Суть обоих ракет в базовой ракете с весьма скромной полезной нагрузкой для увеличения с возможность навесить твердотопливных ускорителей увеличив ПН до сколько надо:

И опцией навесить вместо ТТУ две первые ступени для вывода особо-тяжелых грузов.

Вроде все здорово — платишь только за то что нужно. И даже дешево... По меркам США где альтернативой на тот момент были Шаттлы и Титаны за 400-500 миллионов долларов запуск у каждого.

Кроме американцев в тонкую настойку ПН обмазыванием ускорителями попытались японцы с H-IIA. Тут вариантов всего 4, из которых на данный момент эксплуатируются только 2. Кроме того имеется H-IIB, с более широким двухдвигательным центральным блоком и четырьмя ускорителями.

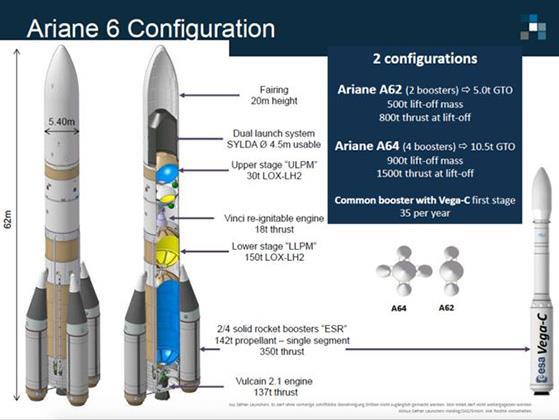

Французы готовят к первому полету Ариан-6

С тяжелой и легкой версиями, различающимися числом ускорителей. При том что ускоритель унифицирован с первой ступенью сверхлегкой ракеты.

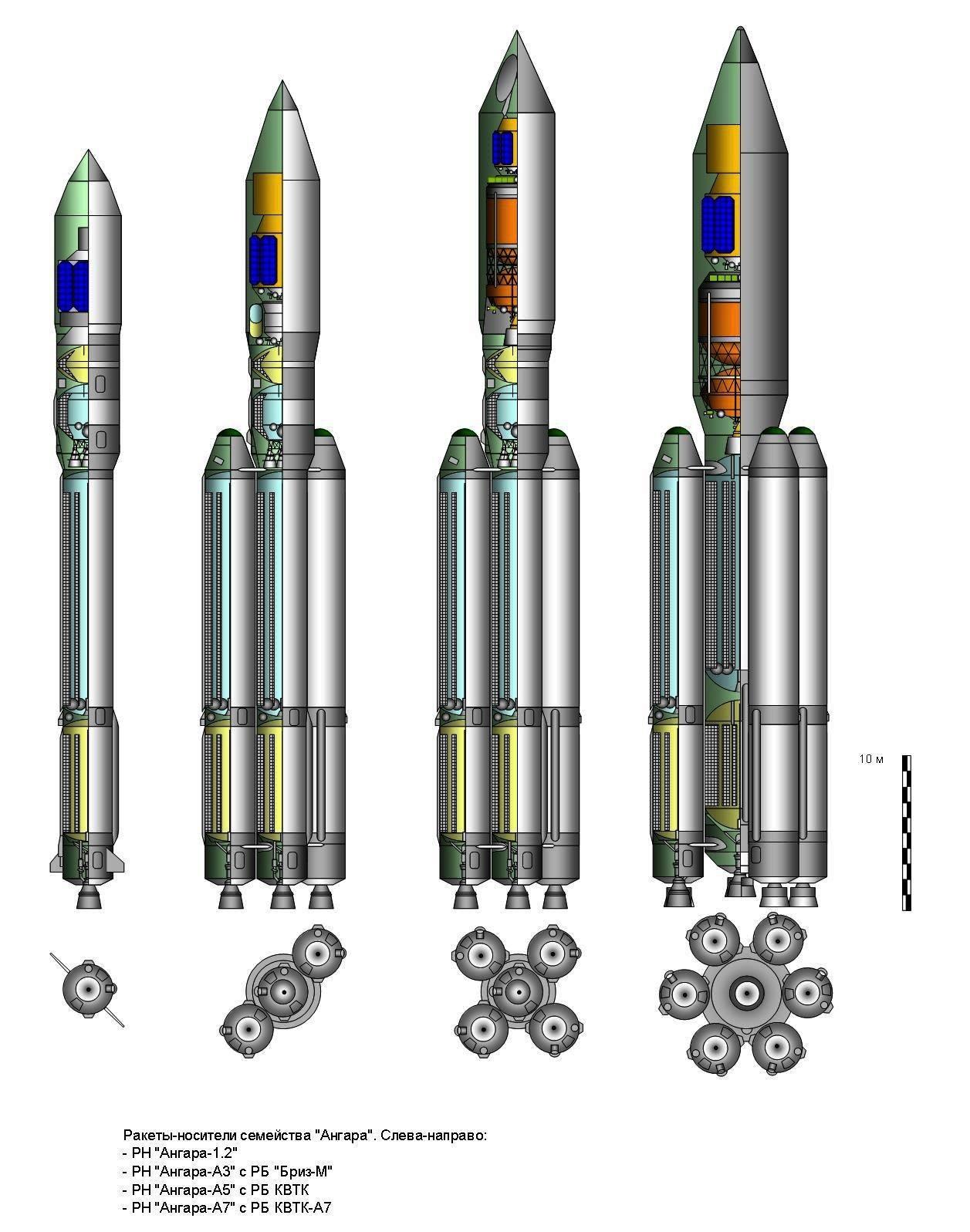

В уже РФ попытались создать одно семейство ракет на все классы — Ангару. Изначально задумывалось семейство ракет из универсальных ракетных блоков закрывающих легкий класс Ангарой-1, средний — Ангарой-3, и тяжелой Ангарой-5. И еще были планы на Ангару-7, но нужно было делать новый стол и ожидались проблемы с безударным отделением боковых УРМ. По факту имеем пока только легкую и тяжелую версии, которые может даже начнут полноценно эксплуатироваться.

Не судьба

Проблемой стали затянувшаяся на 20 лет разработка и на 8 лет — внедрение в производство. А так же отсутствие политической воли к радикальной перестройке отрасли. Ангара-3 означает проблемы у РКЦ «Прогресс», производящего «Союзы». При этом авария одного универсального блока означала бы приостановку полетов всех ракет использующих блок до выяснения причин. Последний аргумент стал официальной причиной того что в США летали обе линейки EELV.

Последнюю проблему решили обойти китайцы, отказавшись от унификации ракетных блоков в программе «Великий Поход», но оставив унификацию по двигателям — самой дорогостоящей части ракеты. Да, в случае аварии двигателя сказать все равно придется останавливать эксплуатацию использующих его ступеней, но не в случае аварий по другим причинам.

Поколение 3+

Унификация уже не по классам, а даже по ступеням. На нижнюю, более крупную, ступень ракеты ставится несколько двигателей с верхней ступени. Такое пытался провернуть Королев на Н-1, но там не взлетело. Кроме того общий двигатель J-2 использовали 2я и 3я ступени Сатурна-5.

Наконец Маск на Фальконе-9 обошелся одним двигателем (ну модификациями одного двигателя) на всю ракету. Повторить пока смогли только новозеландцы на Электроне, который буквально маленький Фалькон-9. А поскольку двигатель верхней ступени должен уметь повторно запускаться и работает дольше чем двигатель первой ступени встает вопрос о многоразовости.

Поколение 4

С многоразовой первой ступенью и ракетной посадкой. В зависимости от полезной нагрузки можно выбирать варианты от возврата на старт, до платформы в океане или вообще полета в один конец. Пока что только Фалькон. Разумеется, присутствуют все фичи прошлых поколений: сверхтяжелая Хэви, настраиваемая выбором точки возврата ступени ПН и повторное включение двигателя второй ступени.

Поколение 5

Пока что отсутствует. Создавший 4е поколение Илон Маск хочет добить многоразовость до полной в проекте «Старшип». Заданный в третьем поколении тренд на борьбу за снижение себестоимости запуска пока еще актуален ибо до нижнего теоретического предела (цены топлива) пока еще очень далеко. Так что либо Старшип, либо одноразовая, но предельно-удешевленная вторая ступень, как у Нейтрона:

Наконец многоразовость может быть не посадкой на Землю, а использованием последней ступени уже на орбите. Но последнее требует наличия инфраструктуры по добыче «космического» топлива на Луне или астероидах.