Древлехранилище Михаила Погодина

Автор: Д. В. АмурскийВ мае 1830 года Александр Сергеевич Пушкин сильно проигрался в карты. Денег, чтобы отдать долг, у великого поэта не было, и он обратился к Михаилу Петровичу Погодину, издателю и главному редактору журнала "Московский вестник". Погодин не купался в роскоши и не имел богатых родственников. Всё, чем располагал издатель, было заработано собственным умственным трудом. Однако же он изыскал возможность выдать Пушкину 1800 рублей ассигнациями в счёт будущих публикаций.

Михаил Петрович Погодин был внуком крепостного крестьянина. Его отец благодаря своим талантам и сообразительности сделался домоправителем графа Салтыкова и в 1806 года сумел получить вольную для себя и своей семьи.

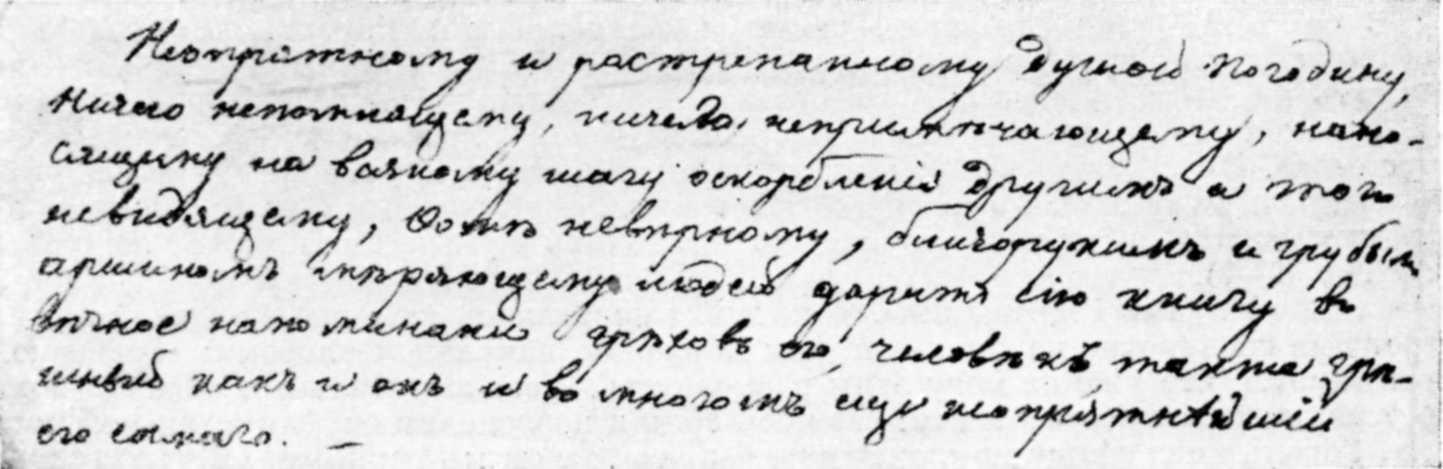

Мальчик Миша ещё в детстве пристрастился к чтению. Получив начальное образование дома, он с 1814 по 1818 годы обучался в Московской губернской гимназии, а с 1818 по 1821 годы — на словесном отделении Московского университета. Ещё в гимназии он увлёкся русской историей, и одновременно с литературной, журналистской и научной деятельностью, в которых достиг немалых высот, Погодин стал коллекционировать предметы старины. На это хобби уходили все свободные средства Михаила Петровича. Чтобы пополнить коллекцию, он и сдавал жильё в наем, и держал частный пансион, и умело брал кредиты. "Адская скупость" Погодина при выплате гонораров авторам, сотрудничавшим с его журналами, стала почти легендарной. А невероятная настойчивость, с которой Михаил Петрович требовал у Гоголя статей в журнал "Москвитянин" привела Николая Васильевича в такое возмущение, что когда он вручил Погодину экземпляр только что изданной книги "Выбранные места из переписки с друзьями", то снабдил её дарственной надписью:

"Неопрятному и растрёпанному душой Погодину, ничего не помнящему, наносящему на всяком шагу оскорбления другим и того не видящему, Фоме Неверному, близоруким и грубым аршином меряющему людей, дарит сию книгу, в вечное напоминание грехов его, человек, также грешный, как и он, и во многом ещё неопрятнейший его самого".

Однако же, когда Гоголь находился в 1838 году в Италии и оказался почти без денег, именно Погодин прислал ему две тысячи рублей с указанием "Ты отдашь их мне тогда, когда разбогатеешь, что, без сомнения, будет".

Николай Васильевич Берг, русский поэт и журналист, писал о Михаиле Петровиче:

"Он был иногда мелочен в скупости, думал о всякой полушке, выходившей у него из рук. Если нужно было написать несколько строк к приятелю, он, постоянно обложенный бумагами, бумажками, которые валялись на всех столах и стульях его кабинета, никак не шёл и не брал первую, которая на него взглядывала, а искал чего-то невозможного на полу, под стульями, в корзинках со всяким сором, где лежали груды старых конвертов, брошенных записок, по-видимому, никуда не годных и ни к чему не нужных, — но они были нужны хозяину: от них отрывался клочок, уголочек, на нём писались два-три слова к приятелю".

Надо сказать, что Погодин помогал бедным, никак того не афишируя, а ещё жертвовал немалые суммы на издание книг, необходимых для народного просвещения. В 1865 году мать писательницы Надежды Степановны Соханской, Варвара Григорьевна, организовала крестьянское религиозно-просветительское братство на Волыни в селе Яполоть. Погодин, узнав про это, подарил братству 200 рублей и бесплатно опубликовал в своём сборнике "Утро" воззвание Н. С. Соханской к благотворителям.

А его так называемая "скупость" была лишь единственным средством, позволявшим пополнять коллекцию, которую называли "древлехранилищем". Собрание Погодина состояло из 17 разделов: коллекция древнерусских грамот, старинных рукописей, судебных актов, старопечатных книг, автографов знаменитых исторических деятелей и писателей (в частности, Петра I, Ломоносова, Державина, Кантемира, Суворова, Румянцева, Пушкина, Гоголя), картин, икон, рисунков, портретов, бюстов, гравюр, монет, медалей, лубков, образцов оружия, предметов быта. Раритеты хранились в кабинете Погодина, занимавшем целых три комнаты парадной анфилады на первом этаже главного усадебного здания.

Главный дом городской усадьбы М. П. Погодина в конце XIX века.

Усадьбу Михаил Петрович приобрёл в декабре 1835 года у престарелого князя Дмитрия Михайловича Щербатова, отставного полковника. Купил очень удачно. Герцен позднее написал злобный памфлет "Как Вёдрин купил в Москве дом", в котором изобразил эту покупку в сатирическом ключе. Помимо двухэтажного дома в классическом стиле с мезонином и с полукруглой террасой со стороны двора и флигеля, в усадьбе имелись липовая аллея, парк с прудом и громадный сад на 10000 квадратных сажен, куда весною всегда прилетал соловей.

О хобби Михаила Петровича знали, наверное, все в городе. Как писал Н. В. Берг, "имя Погодина как собирателя — знатока всякой старины сделалось известным в Москве всем и каждому. Кто бы ни добирался каким ни на есть путём до редкой рукописи, монеты, картины, — нёс её прежде всего к Погодину, а потом уже к купцу Царскому, хотя Царский был собиратель и знаток с большими средствами, но не так компетентный, несколько бестолковый, дававший иногда за вещь, которой цены не было — какие-нибудь пустяки; а Погодин сразу говорил, чего принесённый предмет стоит, и дело большей частью кончалось без особенно длинных разговоров, иной раз даже через лакея, а не лично".

Но когда дети Михаила Петровича подросли (а у него было два сына и две дочери), он стал задумываться об их будущем. И предпочёл расстаться с большей частью своей коллекции, чтобы было на что дать детям хорошее образование, а дочерям позднее — хорошее приданое. Он предложил своё "древлехранилище" Модесту Андреевичу Корфу, директору Санкт-Петербургской публичной библиотеки. А уж барон Корф, узнав о том, что его библиотека может получить 2 000 рукописей, около 800 старопечатных книг, до 5 000 подлинных грамот и юридических актов, а другие государственные учреждения — монеты, иконы, оружие, печати и прочие редкости, обратился к самому императору Николаю I и убедил того выделить в 1852 году на покупку 150 000 рублей серебром из государственной казны. Рукописи, книги и грамоты были переданы в Публичную библиотеку, археологические и нумизматические древности поступили в Эрмитаж, а древности церковные — в патриаршую ризницу.

М. П. Погодин в 1860-х годах.

Нужно ли говорить, что после этой сделки количество недоброжелателей у Погодина резко увеличилось. В обеих столицах нашлись люди, которые с негодованием осуждали такую трату государственных денег на какую-то рухлядь и старьё. Больше всех возмущался граф Андрей Фёдорович Ростопчин, коллекционер и меценат. От отца он унаследовал картинную галерею и библиотеку, которые значительно пополнил. С 1850 года картинная галерея Ростопчина на Садовой улице открылась для посетителей. Вход был бесплатным, а студентам-художникам даже разрешалось копировать картины, которых насчитывалось почти три сотни. Но в 1852 году у Ростопчина начались финансовые проблемы. Галерею пришлось закрыть, а картины перевезти в Санкт-Петербург для продажи. Вот граф из зависти и поливал грязью более удачливого коллекционера.

Про Погодина в Москве и раньше рассказывали, что он скряга, думающий только о деньгах. Александр Николаевич Островский, написавший пьесу "Банкрут, или Свои люди — сочтёмся" и получивший приглашение прочитать своё творение в усадьбе возле Девичьего поля, долго сомневался, прежде чем дать согласие. Первая публичная читка состоялась в кабинете Погодина 3 декабря 1849 года. Позднее, ближе познакомившись с Михаилом Петровичем, Островский стал ценить и уважать этого неординарного человека.

В усадьбе Погодина неоднократно проходили литературные вечера. На них многие известнейшие литераторы читали свои произведения. Среди гостей Михаила Петровича стоит назвать Николая Васильевича Гоголя, который неоднократно жил у Погодина, Михаила Юрьевича Лермонтова, который приезжал на именины Гоголя, Александра Николаевича Островского, Алексея Феофилактовича Писемского, Сергея Тимофеевича Аксакова, Петра Яковлевича Чаадаева, Александра Ивановича Тургенева, Фёдора Николаевича Глинку, Фёдора Ивановича Тютчева, Льва Николаевича Толстого и многих других.

Как писал Н. В. Берг, "популярность Погодина (несмотря на пустые толки, которые о нём ходили и которым масса верила) была в эпоху, нами изображенную, — чрезвычайна. Это было имя известное не только у нас, но и за границей, особенно в землях славян: в Праге, Белграде, Софии. Он везде был свой. И эта популярность делала главнейшим образом то, что Погодину удавалось многое, о чём другому нельзя было и подумать. Он мог собрать к себе, по тому или другому поводу, решительно всю Москву, если бы в этом была надобность. Мы уже не раз говорили, что к нему ехал всякий, даже его недруг. Летом помогали делу прекрасные условия, внешняя обстановка пиршества: огромный сад, какого у других и богатых людей не было. Обедали в старой липовой аллее, без сомнения, помнившей французов. Потом в ней же и гуляли, не то по боковым, тоже тенистым, аллеям и вокруг обширного пруда".

В 1850 году в Москву переселился купец Василий Александрович Кокорев. Вскоре он подружился с Погодиным и стал приходить к Михаилу Петровичу на литературные вечера. Возможно, именно это побудило Кокорева начать собирать картины русских и иностранных художников. Части его коллекции живописи потом попали в Третьяковскую галерею, Эрмитаж и Русский музей.

Василий Фёдорович Тимм. Портрет Василия Александровича Кокорева. 1860-е годы.

В знак искреннего уважения к Михаилу Петровичу Кокорев сделал тому подарок: построил на территории усадьбы Погодина в 1856 году новый флигель в "русском стиле", так называемую Погодинскую избу. Двухэтажный деревянный сруб на каменном фундаменте спроектировал молодой архитектор Николай Васильевич Никитин. "Изба" стала его первой самостоятельной работой.

Погодинская изба в 1909 году.

Погодину подарок очень понравился. В новом флигеле он размещал гостей, а также остатки своей знаменитой коллекции. А ещё раздумывал о том, чтобы перебраться туда самому: "Не знаю, не перейду ли заниматься в избу, а может и ночевать".

Говорят, что в "избе" хранился сюртук Пушкина, в котором он стрелялся с Дантесом, покрытый кровью великого поэта. Погодин очень дорожил этой реликвией.

Василий Григорьевич Перов. Портрет Михаила Петровича Погодина. 1872 год.

Михаил Погодин умер 8 декабря 1875 года. Его усадьба была уничтожена фашистами во время авианалёта на Москву в 1941 году. Но ещё стоит в Москве "Погодинская изба". А предметы из коллекции Погодина хранятся в Эрмитаже, Оружейной палате и Российской национальной библиотеке.

Погодинская изба в декабре 2022 года.