Скрепки и "словесный портрет" – на чем "сыпались" вражеские шпионы.

Автор: Андрей УлановСоветских людей воспитывали в духе постоянной бдительности. О том, что враг не дремлет, говорило радио, газеты и даже популярные песни про "коричневую пуговку" и пионера Алешку. Но вот пришла война…

Вместо качества – количество.

В самом начале войны обстановка менялась настолько быстро, что засылка агентов для немцев не имела особого смысла – хватало воздушной разведки, радиоперехвата и опросов пленных/перебежчиков. Кроме того, сплошь и рядом случалось так, что реальную обстановку, в том числе и по частям Красной Армии, в немецких штабах знали лучше, чем в советских.

Зато именно в начальным периодом войны связана большая часть легенд о действиях легендарных немецких диверсантов из подразделения "Бранденбург-800". На самом деле как раз в начале войны у "бранденбургов" были большие проблемы не то, что документами, а даже с советской формой и с людьми, знающими русский язык. В частности, именно из-за нехватки формы провалился захват моста в Екабпилсе 28 июня – большая часть группы, включая командира, погибла, ну а важный мост взлетел на воздух.

В любом случае "бранденбурги" были больше боевиками-диверсантами (и все чаще ходили в бой как обычная пехота). Немецкое командование же чем дальше, тем больше интересовали вопросы разведки. Для получения нужных данных руководство абвера развернуло сеть разведшкол. "Курсанты" набирались из военнопленных, сроки подготовки, в зависимости от "глубины" предполагаемой работы, составляли от 2-х недель до нескольких месяцев. Учитывая, что одновременно в школе могло учиться несколько сот человек, обеспечить 100% лояльность "курсантов", конечно же, не получалось. При заброске на советскую территорию многие шли сдаваться прямиком в НКВД. А когда "органы" получали от сдавшихся точную информацию о месте высадки, особых приметах остальных агентов и имевшихся у них документах, остальное уже было "делом техники". Как правило, в рассылаемых ориентировках был именно "словесный портрет" и информация, какими документами располагали сдавшиеся "агенты-парашютисты".

Например, перед Курской битвой немцы забросили для диверсий на железной дороге 15 групп общей численностью 98 человек. Из них 25 сдались сами, а еще 63 поймали благодаря их показаниям.

По тундре по железной дороге

Пожалуй, самым феерическим провалом, причем для обоих сторон, стал "печорский десант" – засылка группы диверсантов, которые должны были взорвать мост через реку Печора, по которой шла железная дорога из Воркуты и поднять восстание в лагерях. Но после приземления переодетые в форму НКВД диверсанты застрелили своего командира – бывшего колчаковского офицера Николаева – и пошли сдаваться настоящему НКВД. К сожалению, когда в контрразведке попытались устроить с их помощью радиоигру с абвером, выяснилось, что специальную карту с местами для выброски грузов у них отобрали вместе с другими личными вещами при аресте бойцы ВОХР. Вернуть из отобранного удалось лишь два носовых платка и три банки от лимонной кислоты.

Туда не ходи, сюда ходи.

Некоторым агентам все же везло – до поры. Один из них в июле 43-его три дня бродил по тылам Красной армии, дважды проверялся патрулями НКВД и в итоге спокойно перешел линию фронта назад, к своим новым хозяевам. Другому его камераду, бывшему офицеру Красной Армии Недвайло, повезло меньше – "пользуясь существующей у нас беспечностью и ротозейством" он прошел и проехал на попутках по советскому тылу две сотни километров, но в итоге был задержан в районе станции Поныри. После поимки он же рассказал, что четверо таких агентов возвратились к немцам в Орел.

Увы, но и до 45 года регулярно устраиваемые проверки показывали: "часовые пароль знают, но, как правило, пропускают по отзыву "Свои". А в январе 44-ого в одной дивизии устроили разнос за то, что через линию фронта со стороны немцев сначала проехал на подводе местный житель со своей семьей, а затем прошли три перебежчика, которые сумели сдаться только артиллеристам в тылу.

В общем, на массовую бдительность надежды было мало. Ловить "паршей" по большей части получалось у ОКР "Смерш" и подчиненных им частей – в основном из погранвойск. Они-то умели "прокачивать" в голове и словесные портреты и особенности документов. Например, в мае 44-ого так отличился сержант погранвойск НКВД Максименко.

— Это же диверсант!..

— Тише… — Малышев испуганно приложил к губам палец и кинул быстрый взгляд на дверь, в которую уже ломился очередной посетитель. — Ко мне пока нельзя! — властно крикнул он посетителю.

Дверь закрылась, и полковник Малышев тихо спросил:

— Извините, с кем имею честь?..

Чумаков назвал себя и протянул удостоверение личности. Малышев открыл потертые корочки удостоверения и заулыбался:

— Сразу видна наша работа… Ржавчинка… А там все скреплено сверкающей проволочкой.

В романе Стаднюка "Война" именно на скрепках из нержавейки прокалываются немецкие диверсанты, приехавшие в Смоленск для захвата мостов через Днепр. У многих эта деталь вызывала сомнения – как же так, неужели великий и мудрый абвер мог допустить настолько глупую ошибку? Наверняка это выдумки, да и вот немецкие солдатские книжки тоже со ржавыми скрепками.

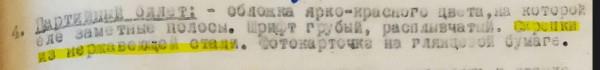

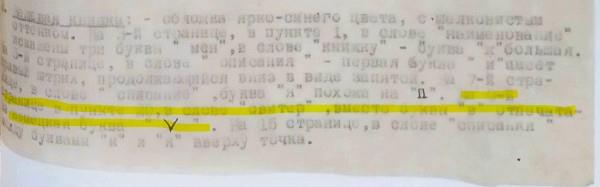

Тем не менее, в описании партийного билета у задержанного сержантом Максименко немецкого шпиона в числе прочих особенностей записаны "скрепки из нержавеющей стали". Впрочем, судя по другим документам, кто-то в абвере не перетрудился, готовя агентов для задания, поскольку в тексте из вещевой книжки встретились даже латинские буквы. вместо кириллических. Еще одного агента "со скрепочками" задержали вскоре в Прибалтике.

Что-то отличало Штирлица от жителей Германии. То ли мужественный профиль, то ли волевая осанка, то ли парашют, волочившийся за ним.

Скрепки – был 44-й, а в следующем году подготовка агентов у немцев совсем разладилась. 4 февраля 1945 года боец пограничных войск, проверяя документы у проезжавшего через заставу капитана, заметил, что удостоверении личности нет номера приказа о присвоении воинского звания, а командировочное предписание заверено печатью с номером части, а не номером полевой почты. Задержанный "капитан" тут же сознался, что заброшен в советский тыл с рацией для шпионской работы.

Цензура бдит.

Возможно, бойцы и офицеры Красной Армии проявляли больше бдительности, знай, сколько засылается вражеских агентов и как именно их ловят. Но вот незадача – знать про это им было нельзя. Когда в июне 44-ого газете "Сталинская гвардия" напечатали статью "Пример высокой бдительности" о поимке двух шпионов, цензура из штаба армии тут же напомнила, что сведенья о шпионской деятельности противника и методах борьбы с ними печатать запрещено согласно правилам по сохранению военной тайны.

Так что прочитать про ловлю агентов абвера советские люди смогли только после войны.

Андрей Уланов.

про скрепки (с) https://hranitel-slov.livejournal.com/91849.html