Византийские меры длины

Автор: Ярослав ВасильевКак-о так получилось, что в разнообразных фэнтези я встречаю почти всегда всего трисистемы различных мер и весов. Это метрическая (что понятно), если хочется подчеркнуть экзотику - берём европейскую систему, подражая англоязычному фентези (мили, лиги и так далее), при необходимости разбавляем или заменяем уже дореформенной российскоей с её аршинами и прочим. Но ведь еесть масса других, не менее интересных систем. И во многом более совершенных.

Вот одну такую и нашёл у себя. Восточная Римская империя, которую сейчас для удобства принято называть Византией. Для своей эпохи одно из самых развитых государств как по части государственного управления, так и по части разнообразного налогообложения, кадастровой системы и так далее. И всё это требовало развитой системы измерений.

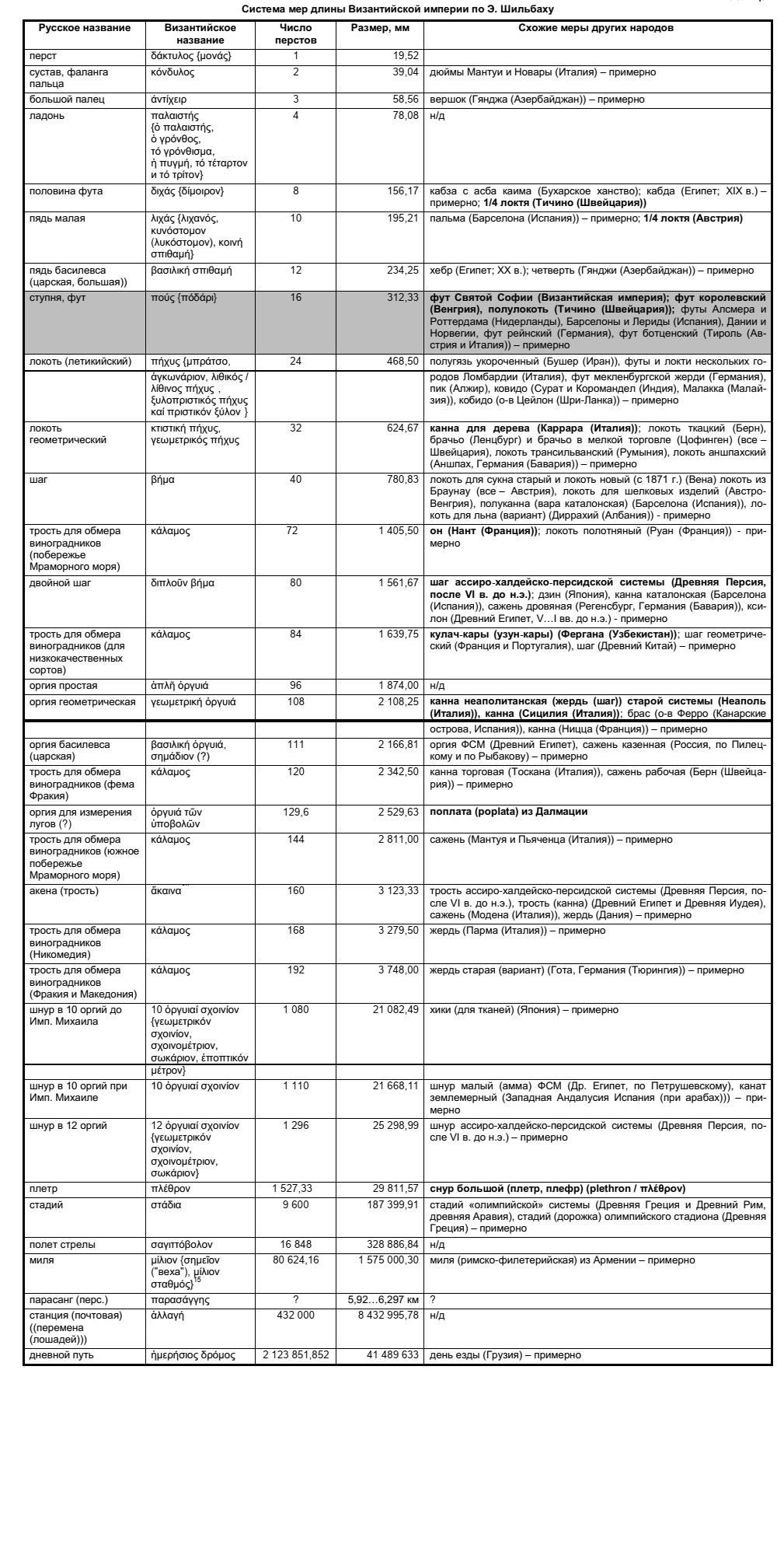

Византией историки начали заниматься сравнительно поздно. Здесь я предлагаю ознакомиться с одним из первых крупных исследований на эту тему - таблица по работам немецкого учёного Эриха Шильбаха (Erich Schilbach). Понятно, что за полвека (а Шильбах публиковал свою исследования аж в 1970 году) наука ушла вперёд, ряд положений и рассчётов уточнены и пересмотрены. Но как сводная таблица, особенно для авторов разных фэнтези, его исследования до сих пор интересны.

При первом знакомстве с византийской системой мер возникает вопрос: зачем византийцам понадобилось столько, в общем-то, близких по размеру мер: двойной шаг, три оргии («сажени») плюс 7 тростей?! Да еще два типоразмера землемерных шнуров… На самом деле византийские басилевсы довольно серьёзно впервые подошли к унификации системы налогообложения на огрмных территориях. По этой причине налогообложение земельных

наделов учитывало как вид земледелия (виноградарство или землепашество), так и плодородие земель конкретного надела. Виноградники измерялись тростями, и размер трости подбирался сообразно качеству возделываемой земли (и, следовательно, ценности собираемого урожая) так, чтобы с менее доходного надела брать меньший налог, но не путем дифференциации его ставок, а путем манипулирования площадью надела: менее плодородная земля измерялась тростью большего размера, поэтому площадь менее «выгодных» наделов оказывалась «в тростях» как бы меньше. Налоги же начислялись пропорционально именно площади «в тростях». В условиях имеющихся тогда средств учёта это был огромный шаг вперёд по сравнению с соседями.

Аналогично поступали и с пахотной землей, которая измерялась веревками, «сокарями»: «Разница величины сокаря частью зависела от качества измеряемой земли, частью от целей измерения, а частью от гражданскаго характера владельца участка. Что касается качества земли, то прежде всего пахотные земли различаются от пустошей, залежей и порослей. Первыя измеряются десятисаженным, последния двенадцатисаженным сокарем. Таким образом, например, участок пахотной земли в десять сокарей будет заключать в себе 100 квадратных сажен, а если это будут залежи, то на десять сокарей пойдет 120 квадр. сажен. Считалось далее правилом употреблять десятисаженный сокарь при измерении небольших участков ровной и хорошей земли, и двенадцатисаженный при измерении значительных плоскостей – поместий и селений, измеряемых в окружности, ибо подразумевалось, что в последнем случае могут встретиться овраги, ручьи и кустарники, которые нельзя считать удобными для возделывания. Что касается, наконец, гражданскаго

положения владельца участка, то в этом отношении на большой сокарь, называемый также царским, имели привилегию крестьяне при наделении их землей и при обложении податями. Общее право измерения крестьянской земли большою мерой основывалось на пожаловании крестьянам надбавки в вершок на каждую сажень». Как видим,

наделы с геометрически разными площадями могли оказаться одинаковыми с точки зрения учета их в целях налогообложения и наоборот.

Данные приведены по монографии Белобров В. А. «Византийская система мер длины: истоки и наследники».