Деньги белого Северо-Запада

Автор: Денис КащеевВ конце заметки о совзнаках (https://author.today/post/33856), упомянув пришедший им на смену рубль 1922-го года, именуемый "государственным денежным знаком", я предположил, что это едва ли не уникальный случай в российской истории, когда "денежность" денег пришлось прямо удостоверять на самих купюрах. Вероятно, в отношении выпусков, осуществленных центральной властью, это и в самом деле так, но в период гражданской войны деньги в России не печатал только ленивый, и для придания своим поделкам хоть какого-то авторитета словосочетание "денежный знак" использовалось повсеместно.

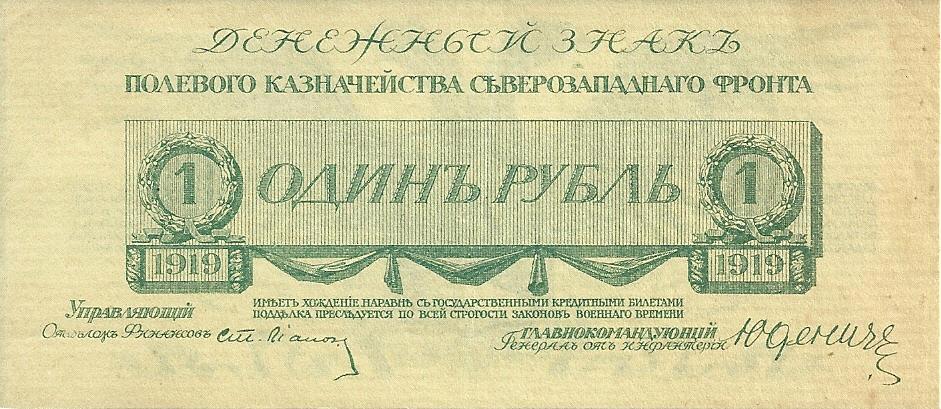

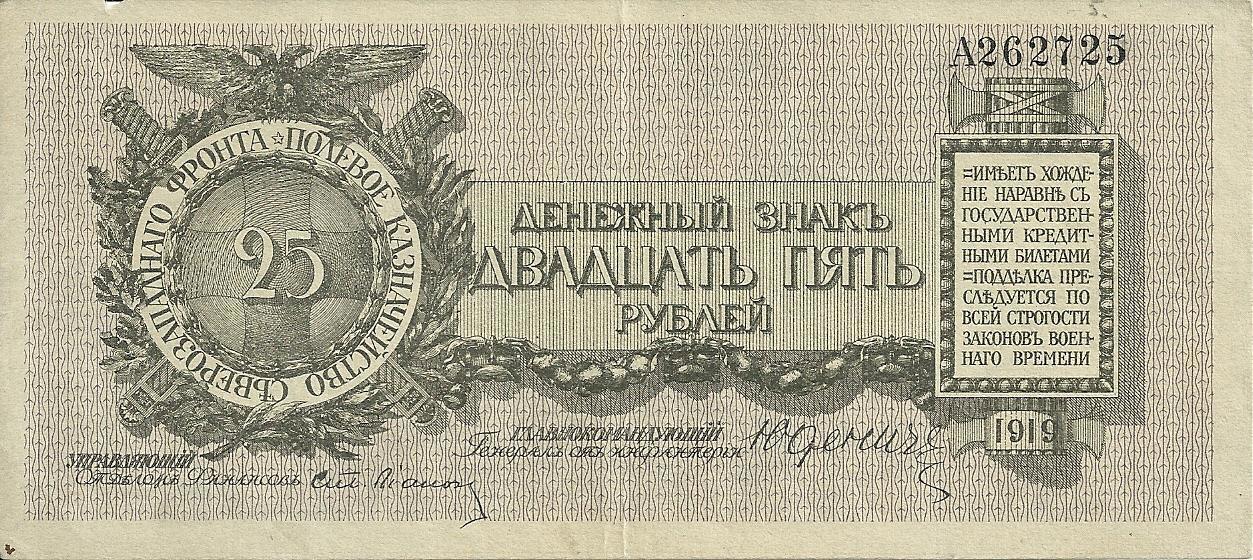

Одним из таких случаев стали денежные знаки Полевого казначейства Северо-Западного фронта, появившиеся в 1919 году.

В январе 1919 года некий созданный в Хельсинки "Русский комитет", среди многих прочих претендовавший на роль белого российского правительства, провозгласил лидером Белого движения на Северо-Западе России генерала Н.Н.Юденича, предоставив ему диктаторские полномочия.

Однако почти сразу после этого Юденич направил телеграфный доклад адмиралу Колчаку о признании последнего в качестве Верховного правителя. В свою очередь, 10 июня 1919 года Колчак официально назначил Юденича главнокомандующим белыми войсками в Северо-Западном регионе и перевел в личное распоряжение генерала 860.000 фунтов стерлингов. Фактически эти средства находились в лондонском банке. Впоследствии 500.000 из них были переведены в Стокгольм и послужили обеспечением выпущенных генералом денежных знаков.

Решение об их эмиссии было принято 4 июля 1919 года. Объем выпуска - 1 миллиард 200 миллионов рублей. Было объявлено, что по договору с Англией последняя обеспечивает курс обмена новых денег на фунты стерлингов из расчета 40 рублей за 1 фунт. Английское министерство иностранных дел немедленно открестилось от любых обязательств по этому поводу, но результат был достигнут: на первых порах в новые деньги многие поверили. Добавляло им авторитета обещание обмена на новые государственные кредитные билеты, которые планировалось выпустить после разгрома большевиков - "рубль за рубль". Срок начала обмена был установлен "через три месяца после захвата Петрограда". Следует отметить, что в тот момент скорое взятие Петрограда войсками Юденича мало у кого вызывало сомнения.

Купюры выпустили достоинством 25 и 50 копеек, а также 1, 3, 5, 10, 25, 100, 500 и 1.000 рублей. Имеются также неподтвержденные сведения о выпуске знаков номиналом в 50, 250 и 5.000 рублей.

Выглядели северо-западные деньги так:

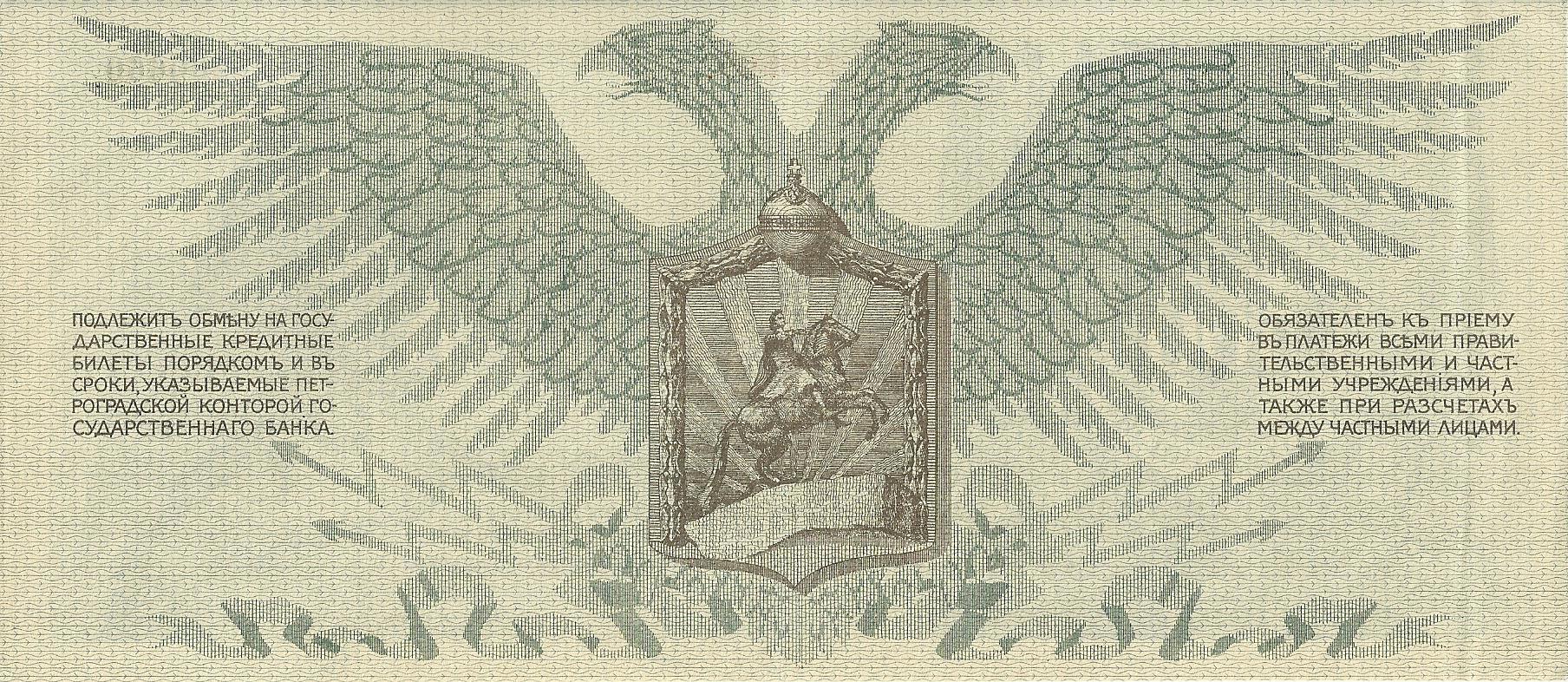

Оборотная сторона имела однотипное оформление у всех номиналов:

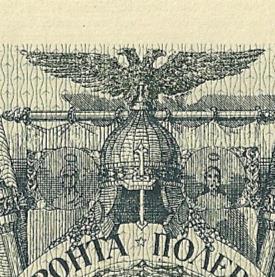

Выпуск новых денег в оборот сопровождал скандал: на купюрах в 500 и 1000 рублей под распростертыми крыльями орла были замечены мелкие изображения двух человеческих фигур, мужской и женской, с нимбами над головами. Возникло обоснованное подозрение, что это лики покойных государей Николая и Александры, а значит, деньги несут идею реставрации монархии - не особо популярную ни в рядах белогвардейцев, ни среди их зарубежных спонсоров.

Последовало разъяснение, что это, якобы, боги земного благополучия - Гермес и Гера (sic!).

Из за распростертых орлиных крыльев новые деньги получили прозвище "крылатки". Второе их народное название - "петроградки" - вызвано обещанием обмена в Петроградском Госбанке.

Поход войск Юденича на Петроград, начавшийся осенью 1919 года занятием Красного Села и Гатчины, провалился. Разбитая белая армия отступила в Эстонию, где в декабре была разоружена эстонским правительством. К этому моменту около 1 миллиарда рублей денежных знаков еще не успело поступить в оборот. Купюры остались в распоряжении генерала Юденича, равно как и фунты стерлингов, служившие им формальным обеспечением.

В ночь на 28 января 1920 года группа офицеров арестовала Юденича - якобы за попытку вывезти деньги за границу. По одной из версий, это была "инициатива снизу", по другой - провокация эстонских властей, желавших наложить лапу на деньги белых, по третьей - тоже провокация, но англичан, по четвертой - спецоперация большевиков (арестованный генерал был помещен в поезд, направлявшийся к границе РСФСР). Впоследствие было официально заявлено, что в поезде Юденич отказался разговаривать с арестовавшими его лицами. После вмешательства (якобы) представителей военных миссий союзников состав, не доехав до границы, вернулся в Ревель. При этом эстонская сторона утверждала, что это именно она развернула поезд. Так или иначе, после освобождения Юденич, укрывшийся в английской миссии, деньги отдал, но не эстонцам, а главе ликвидационной комиссии распущенной армии генералу Глазенапу.

Какое-то время после этого остававшиеся в обращении Северо-Западные денежные знаки еще скупались за бесценок иностранцами в надежде на возвращение белой армии и грядущие победы. Значительная часть "крылаток" была продана в Ревеле на обертку конфетных коробок. Основная же масса, так и не выпущенная в оборот, в итоге была продана на ревельскую писчебумажную фабрику для переварки на бумагу.