Фауст и Мефистофель (правда и вымысел)

Автор: EsterografixВ имени "Мефистофель", как мне кажется, заключена дрожь священника от испарений лаборатории. Данцер1 находит, что первоначальная форма этого слова была "Мефостофилы", и предполагает, что это была неуклюжая попытка соединить три греческих слова, чтобы означать "не любящий свет". В этом его поддерживает Байард Тейлор, который также считает, что так его понимал Гете. Превращение его, вероятно, произошло среди страшных газов, которыми окружал себя первобытный химик. Тот, кто начал с того, что "не любил света", стал знакомым людей, ищущих свет, и любителем их мерзких газов. У древних римлян было таинственное божество по имени Мефитис, чья роща и храм находились в Эсквилиях, рядом с местом, куда, как считалось, было смертельно опасно входить. Считается, что в роще Альбунеи к ней обращались против мефитических выделений земли. Серные источники также издревле считались излияниями из ада, и как Шварц, так и Роджер Бэкон особенно много занимались этим видом запаха. Учитывая, как много Асмодея, "прекрасного господина", вошло в состав Мефистофеля, и как он бежал из Ниневии в Египет (Товит), чтобы избежать дурного запаха, кажется иронией мифологии, что он должен появиться в Европе как мефитический дух.

Мефистофель - это воплощение всего того, что было сказано в предыдущих главах об ужасе аскета перед природой и гордости жизни, а также о проклятии средневекового священника на все знания, которые он не мог монополизировать. Миф о Фаусте - это всего лишь его тень, отбрасываемая на землю, черты его ужасной власти, как церковь хотела бы заставить людей бояться ее. Ранняя "Воронья книга" в Дрездене имеет следующий заголовок: "† † † † D. J. Fausti † † † † Dreifacher Höllen-Zwung und Magische (Geister-Commando) nebst den schwarzen Raaben. Romæ ad Arcanum Pontificatus unter Papst Alexander VI. gedruckt. Anno (Christi) MDI". В доказательство этого утверждения имеется предисловие, якобы являющееся прокламацией, подписанной упомянутым Папой и кардиналом Пикколомини относительно секретов, которые знаменитый доктор Фауст разбросал по всей Германии, повелевая: ut ad Arcanum Pontificatus mandentur et sicut pupilla oculi in archivio Nostro serventur et custodiantur, atque extra Valvas Vaticanas non imprimantur neque inde transportentur. Si vero quiscunque temere contra agere ausus fuerit, Divinam maledictionem latæ sententiæ ipso facto servatis Nobis Solis reservandis se incursurum sciat. Ita mandamus et constituemus Virtute Apostolicæ Ecclesiæ Jesu Christi sub pœna Excommunicationis ut supra. Anno secundo Vicariatus Nostri. Romæ Verbi incarnati Anno M.D.I.

Это дерзкая подделка, но это выдумка, которая больше, чем все, что действительно исходило из Рима, указывает на народное понимание того, что Церковь спорила не против действительности магических искусств, а против их применения лицами, не уполномоченными ею самой. Действительно, это была традиция, с которой не боролись священники, что различные церковники обладали такими способностями, даже папы, такие как Иоанн XXII, Григорий VII и Климент V. Первый Сильвестр, как говорили, имел дракона в своем распоряжении; Иоанн XXII осудил своих врачей и придворных за некромантию; и шепот, связывающий Ватикан с колдовством, продолжался достаточно долго, чтобы приписать покойному Пию IX силу дурного глаза. Такие ужасные способности Церковь желала приписывать только себе. Фауст - это легенда, придуманная для того, чтобы запечатлеть в народном сознании судьбу всех, кто ищет знания несанкционированными способами и в нецерковных целях.

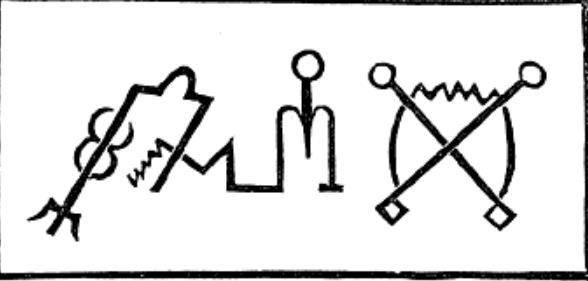

В только что упомянутой Книге Ворона есть положения о вызове духов, которые в своем смешении христианских и языческих формул странно напоминают торжественные процедуры, иногда проводимые нашими спиритическими медиумами. Маг (Magister) лучше всего должен быть один, но если присутствуют другие, их число должно быть нечетным; он должен заранее обдумать, какие дела он хочет вести с духами; он должен соблюдать Божьи заповеди; уповать на помощь Всемогущего; продолжать колдовать, хотя духи не появляются быстро, с непоколебимой верой; начертить круг на пергаменте кровью голубя; внутри этого круга написать на латыни названия четырех небесных четвертей; вокруг него написать еврейскими буквами имя Бога, а под ним написать Sadan; стоя в этом круге, он должен повторять девяносто первый псалом. Кроме того, есть печати красного и черного цвета с различными еврейскими, греческими и латинскими словами, главным образом с буквами Q, W, X, Y, Z, например, Yschyros, Theos, Zebaoth, Adonay. Образец (рис. 22), который я скопировал из дрезденской книги, там называется "Sigillum Telschunhab". Черный ворон" изображен в книге и объясняется как форма, в которой ангел Рафаэль научил Тобиаса вызывать духов. Также говорится, что маг в определенных случаях должен писать кровью рыбы (опять Товит) или летучей мыши на "девичьем пергаменте", который объясняется как кожа козы, но неприятно наводит на мысль о другом происхождении.

Рис. 22.- Печать из книги Ворона.

В этой книге, плохо напечатанной и, по-видимому, изданной в частной типографии, Мефистофель упоминается как один из главных князей ада. Он описывается как юноша, искусный во всех искусствах и службах, который приводит с собой слуг-духов или знакомых и быстро приносит сокровища с земли и моря. Во Франкфортской книге о Фаусте (1587) Мефистофель говорит: "Я дух, и дух летающий, могущественно правящий под небесами". В самых древних легендах он предстает в виде собаки, которая, как мы видели, является обычной формой божеств-покровителей, символом писца в Египте, стражем Аида и психопомпом различных мифологий. В семье Тобиаса появляется собака. Манлий сообщает, что Меланктион сказал: "У него (Фауста) была с собой собака, которая была дьяволом". Иоганн Гаст ("Sermones Conviviales") говорит, что он присутствовал на обеде в Базеле, который давал Фауст, и добавляет: "С ним были также собака и лошадь, обе, как я полагаю, были дьяволами, ибо они могли делать все. Некоторые люди рассказывали мне, что собака часто принимала облик слуги и приносила ему еду". В старых легендах эту собаку зовут Праэстигиар2.

Что касается человека Фауста, то он, похоже, лично был именно той фигурой, которую требовала церковь, и если бы монах, в облике которого появляется Мефистофель, был его реальным знакомым, он вряд ли смог бы сделать больше, чтобы ввергнуть обучение в немилость. Он родился во второй половине XV века в Книттлингене, Вюртемберг, от бедных родителей, но завещание дяди позволило ему изучать медицину в Краковском университете, и кажется очевидным, что он посвятил свои знания и способности работе по обману публики. О том, что он зарабатывал деньги своей "медиумичностью", можно судить только по той активности, с которой он ездил по Германии и рекламировал свои "способности". Это было в то время, когда за амулеты, филтры, манники из мандрагоры платили высокие цены, а колдовское возбуждение еще не было настолько развито, чтобы сделать торговлю такими вещами опасной. Похоже, что католическое духовенство поспешило использовать этого самозванца, чтобы направить свою мораль против обучения и определить его как первый плод Реформации; в то время как реформаторы с таким же рвением обрушили его обратно на папистов как результат их идолопоклонства. Меланшон называет его "отвратительным зверем, канализацией многих дьяволов". Первое упоминание о нем содержится в письме Тритемия от 20 августа 1507 года, который говорит о нем как о "претенденте на магию" ("Magister Georgius Sabellicus, Faustus Junior"), которого он встретил в Гельнхаузене; а в другом письме того же года, что и в Кройцнахе, Конрад Мудт, друг Лютера и Меланктона, упоминает (окт. 3 октября 1513 года) о визите в Эрфурт Георгия Фаустуса Гемитеуса Хедебю, "хвастуна и глупца, занимающегося магией", которого он "слышал, как тот разговаривал в таверне" и который "поднял против него богословов". В "Лейпцигских анналах" Фогеля (1714), хранящихся в подвале Ауэрбаха, под датой 1525 года записано посещение подвала доктором Иоганном Фаустом. Следовательно, у него уже были псевдонимы. Первый ясный рассказ о нем содержится в "Index Sanitatis" доктора Филиппа Бегарди (1539), который говорит: "За несколько лет он обошел все области, провинции и королевства, сделал свое имя известным всем и прославился своим великим мастерством не только в медицине, но и в хиромантии, некромантии, физиогномике, видениях в кристалле и других подобных искусствах. И не только прославился, но и был записан и известен как опытный мастер. Сам он не признавал и не отрицал, что это так, и что имя его Фаустус, и называл он себя philosophum philosophorum. Но сколько людей жаловались мне, что были им обмануты - невероятно много! Но какое это имеет значение?" -hin ist hin.

Эти последние слова могут означать, что Фауст только что умер. Должно быть, он умер примерно в это время, причем незаметно. Быстрота, с которой вокруг него начала расти мифология, заслуживает большего внимания, чем то, которое было уделено этому вопросу. В 1543 году у протестантского теолога Иоганна Гаста ("Sermones Convivialium") появляются рассказы о его дьявольской собаке и лошади, а также о том, что дьявол забирает его, когда его тело пять раз переворачивается лицом вниз. В 1587 году Филипп Камерариус говорит о нем как об "известном маге, который жил во времена наших отцов". 18 апреля 1587 года два студента Тюбингенского университета были заключены в тюрьму за написание комедии о докторе Фаустусе: хотя не разрешалось высмеивать эту историю, она считалась очень подходящей для использования в благочестивых целях, и осенью того же года (1587) оригинальная форма легенды была опубликована Шписсом во Франкфорте. В ней описывается, как Фауст вызывает дьявола ночью в лесу недалеко от Виттенберга. Злой дух трижды посещает его в кабинете, где на третий раз называет свое имя "Мефодий" и подписывает договор о служении ему в течение двадцати четырех лет за его душу. Когда Фауст пронзает себе руку, кровь вытекает в виде слов O homo fuge! Сначала Мефистофель служит ему как монах, приносит изысканные одежды, вино и еду. Многие предметы роскоши привезены из особняков прелатов, что свидетельствует о протестантской направленности книги; это также проявляется в возражениях дьявола против женитьбы Фауста, поскольку брак угоден Богу. Мефистофель превращается в крылатого коня, на котором Фауст проносится через многие страны и, наконец, прибывает в Рим. Три дня Фауст незаметно проводит в Ватикане, что дает автору еще одну возможность показать папскую роскошь, а также бессилие Папы и его кардиналов изгнать злые силы, которые забирают их блюда и кубки, когда они собираются пировать. Во время своих дальнейших воздушных путешествий Фауст заглядывает в райский сад, живет в султанском дворце в образе Мухаммеда и в конце концов становится фаворитом при дворе Карла V в Инсбруке. Здесь он вызывает в памяти Александра Македонского и его жену. Скитаясь по Германии, Фауст развлекается тем, что проглатывает груз сена и лошадей, отрезает головы и заменяет их, заставляет цветы цвести на Рождество, черпает вино со стола и вызывает Елену Троянскую, чтобы она явилась к студентам. Елена становится его любовницей; от нее у него есть сын Юстус Фаустус; но они исчезают одновременно с ужасным концом доктора Фаустуса, которого после полуночной бури находят только в осколках, которыми усыпана его комната.

Некоторые из этих легенд являются модификациями легенд, бытовавших до времен Фауста. Книга имела такой огромный успех, что новые тома и версии на ту же тему появились не только в Германии, но и в других частях Европы, - рифмованная версия в Англии, 1588 год; перевод с немецкого во Франции, 1589 год; голландский перевод, 1592 год; драма Кристофера Марлоу в 1604 году.

В "Трагической истории доктора Фаустуса" Марлоу масса легенд об оккультных искусствах, выкристаллизовавшихся вокруг человека, являющегося их ярким представителем, трактуется с достоинством, приличествующим сюжету, среди морального и исторического величия которого Фауст перестает быть той ничтожной личностью, которой он был на самом деле. Это именно тот персонаж, который создавался Церковью на протяжении тысячи лет, только внезапно сменивший потусторонние желания и цели на мирские. То, к чему он стремится, - это то, к чему стремится вся энергия цивилизации.

Злой ангел. Иди вперед, Фаустус, в этом знаменитом искусстве.

В котором заключено все сокровище природы:

Будь на земле, как в небе бог,

Владыкой и полководцем этих стихий.

Фауст. Как я пресыщен воображеньем этим!

Заставлю ли я духов принести мне то, что я пожелаю?

Разрешить все неясности,

совершить отчаянное предприятие?

Я прикажу им лететь в Индию за золотом,

Разграбить океан в поисках восточной жемчужины,

И искать во всех уголках новообретенного мира

За приятными плодами и княжескими яствами;

Я заставлю их читать мне странную философию,

И поведать секреты всех иноземных королей;

Пусть обнесут всю Германию медью,

И заставить быстрый Рейн огибать прекрасный Вертенберг;

Я прикажу им наполнить государственные школы шелком,

Чтоб ученики были одеты отважно.

За это он готов отдать свою душу, которую теология так долго объявляла ценой овладения миром.

Слово "проклятие" его не пугает,

ибо он путает ад с Элизиумом:

Да пребудет его призрак со старыми философами!

Добрый ангел предупреждает его:

О Фаустус, отложи эту проклятую книгу,

И не смотри на нее, чтобы она не искушала твою душу,

и не навлечет на тебя гнев Божий!

Читай, читай Писание: это богохульство.

Так, угасая среди грома Реформации, звучали отголоски голосов первых христиан, которые ликовали по поводу вечных мучений греческих поэтов и философов: анафемы Роджеру Бэкону, Социнусу, Галилею; крики, которыми встречали каждое великое изобретение. Нам нужно только подретушировать приведенные выше отрывки, чтобы сделать стремления Фауста устремлениями святого. Пусть золото ищут в Новом Иерусалиме, жемчужину - у его ворот, плоды - в раю, философию - у Афанасия, и никакой эгоистический голод и жажда их не огорчат ни одного "доброго ангела", о котором он когда-либо слышал.

Добрый ангел" еще не обрел крылья, которые скажут ему, что все, что он ищет, входит в задачу человечества, но предупредят его, что метод, с помощью которого он это получит, как раз тот, которым ему было велено искать золото и яшму Нового Иерусалима, - не выполняя их условия, а как объект некоего фаворитизма. Каждый человек, когда-либо пытавшийся получить блага молитвами или славословиями, которые могли бы снискать милость предполагаемого дарителя благ, вместо того, чтобы трудиться ради них, является Фаустом своей стороны - будь то сверхъестественной или инфернальной. Фокус-покус и вызывание, сгустки крови и таинства - все они одинаковы по своему происхождению; все они - подлые попытки получить преимущества перед другими людьми, не служа им и не заслуживая их. Для Вельзевула Фауст "построит алтарь и церковь"; но он, вероятно, никогда не входил в церковь и не преклонял колени перед алтарем с меньшим эгоизмом.

Сильная Немезида следует за Самостью, следя за тем, чтобы ее границы не были перейдены без возмездия. Его удовлетворения должны быть взвешены в равновесии с его отказами. И этот непреклонный закон применим к интеллекту и самокультуре в той же мере, что и к любой другой силе человека. Мефистофель - это "ядро зверя"; он - интеллект, испытывающий просто собачий голод по знанию из-за власти, которую оно приносит. Или, падая на другую часть человеческой природы, он - гордость, делающая себя ничтожной ради хвастовства; или страсть, продающая любовь ради похоти. Вновь появляется Мефистофель с дьяволами, которые дарят Фаустусу короны и богатые одежды, танцуют, а затем уходят. Человеку, который получил свою интеллектуальную и моральную свободу только для того, чтобы так ее потратить, Люцифер вполне может сказать, говоря словами Марлоу, -

Христос не может спасти душу твою, ибо он справедлив:

Нет никого, кроме меня, кто был бы заинтересован в том же.

Возможно, он мог бы даже лучше внушить Фаусту, что его душа не настолько значима, чтобы вызывать беспокойство.

Кое-что было достигнуто, когда в популярных драмах о Фаусте народу было показано, как мало дьявол заботится о кресте, который так долго считался достаточным оружием против него.3 Фауст и Мефистофель процветают в Ватикане, несмотря на все кресты, поднятые для их изгнания. Исповедание креста, которое когда-то означало мученическую смерть исповедующего, теперь стало означать мученическую смерть отрицающего. Протестантизм возлагал свою веру на теологию, вероучение и православие. Но Кальдерон де ла Барка соединил легенду о Фаусте с легендарным искушением святого Киприана, и в "El Magico Prodigioso" мы имеем, в впечатляющем контрасте, бессилие злых сил над сердцем чистой женщины, и его легкий вход в разум, полностью обставленный самыми здравыми чувствами теологии. Святой Киприан до своего обращения был поклонником языческих божеств4 , и даже после этого он однажды спасся, когда другие христиане подвергались мученической смерти. Возможно, из этого выросла легенда о том, что он призвал на помощь своих прежних божеств - теоретически превратившихся в дьяволов; след этой легенды - магическая "Книга Киприана", упомянутая в другой главе. В своем трактате "De Gratia Dei" Киприан говорит о своем духовном состоянии до обращения: "Я лежал во тьме и плавал по бурному морю мира, не имея пристанища для ног, не зная, как мне жить, и отчужденный от истины и света". Вот метафорическая "мерзкая глубина", из которой века не могли не вызвать духов, одним из которых является дьявол из драмы Кальдерона, который с потерпевшего крушение корабля идет подобно Христу по бурному морю, чтобы найти Киприана на морском берегу. Драма открывается сценой, которая напоминает самое опасное из искушений святого Антония. Согласно Афанасию, дьявол, не сумев покорить добродетель Антония прелестными образами, явился к нему в своем черном и уродливом облике и, чистосердечно признавшись, что он дьявол, сказал, что его победила необыкновенная святость святого. Антоний одержал победу над пробудившимся духом гордыни; но Киприан Кальдерона, хотя он и не признает дьявола, становится самодовольным от диалектической победы, которую ему уступил искуситель. Киприан доказывает существование и превосходство Бога, дьявол говорит: "Как я могу оспаривать столь ясное следствие?" "Ты сожалеешь о моей победе?" "Кто не сожалеет о проверке в соперничестве остроумия?". Он уходит, а Киприан говорит: "Я никогда не встречал более ученого человека". Дьявол тоже доволен, зная, без сомнения, что боги, созданные только умом, остаются в своей обители абстракции и не вмешиваются в мир чувств. Кальдерон достаточно искусен, чтобы отбросить суд над Киприаном в его языческую эпоху, но зеркало не менее верно отражает для тех, кто имел глаза, чтобы увидеть в нем слабость теологии.

"Войдите к дьяволу как прекрасный джентльмен", - таков первый признак искушения в драме Кальдерона - это снова Асмодей5 , и "гордость жизни", которую он приносит с собой, - это тщеславие умной теологической победы. Так достаточен этот проем для входа всякой другой гордости, что в следующий раз дьяволу не нужно маскироваться, а достаточно предложить ему безболезненную победу над природой и миром, включая Иустину, предмет его страсти.

Хочешь ли ты, чтобы я

чары над этим пустым и диким лесом,

Этот Вавилон из скал и вековых деревьев,

Наполнив его покровы ужасом

Захватывающим и странным?...

Я предлагаю тебе плоды

Годов трудов в воздаянье; что бы ни было

Твоя самая дикая мечта, представленная твоей мысли.

Как объект желания, будет твоим.6

Юстина знает меньше о философском боге Киприана и больше о силе целомудренного сердца. Дьяволу она говорит.

Мысль не в моей власти, но действие - да:

Я не двину ногой, чтобы следовать за тобой.

Дьявол вынужден, наконец, сказать.

Женщина, ты покорила меня,

только тем, что сама не покорилась.

Ему удается привести к возлюбленному лишь подделку Жюстины.

Подобно Мефистофелю Гете, дьявол Киприана не в состоянии в точности выполнить свои обязательства и, следовательно, не выигрывает в игре. Он позволяет Киприану двигать горы и побеждать зверей, пока тот не начинает хвастаться, что может превзойти своего инфернального учителя, но Дьявол не может привести Жюстину. Она сказала Киприану, что будет любить его и в смерти. Киприан и она вместе отрекаются от язычества в Антиохии и встречаются в камере незадолго до своей мученической смерти. Над их телами, лежащими мертвыми на эшафоте, появляется дьявол в виде крылатого змея и говорит, что вынужден сообщить, что они оба вознеслись на небо. Он спускается на землю.

То, во что превратилась история Фауста и Мефистофеля в народном сознании Германии, когда Гете возводил ее в бессмертный тип условий, при которых только гений и искусство могут выполнить свою задачу, хорошо показано в сенсационной трагедии, написанной его современником, драматургом Клингером. Следующий отрывок из "Фауста" Клингера не лишен определенной впечатляющей силы.

Ночь накрыла землю своим вороньим крылом. Фауст стоял перед ужасным зрелищем тела своего сына, повешенного на виселице. Безумие иссушило его мозг, и он воскликнул в диких тонах отчаяния:

"Сатана, дай мне только похоронить это несчастное существо, и тогда ты можешь забрать эту мою жизнь, а я сойду в твою адскую обитель, где я больше не увижу людей во плоти. Я узнал их, и мне противны они, их судьба, мир и жизнь. Мои добрые поступки навлекли на мою голову несказанное горе; я надеюсь, что мои злые поступки могли принести благо. Так должно быть в безумном смятении земли. Возьми меня; я хочу стать обитателем твоей мрачной обители; я устал от света, по сравнению с которым тьма в адских областях должна быть яркостью середины дня".

Но Сатана ответил: "Стой! Не так быстро, Фауст; однажды я сказал тебе, что ты один должен быть судьей своей жизни, что ты один должен иметь власть разбить часовые стекла своего существования; ты сделал это, и настал час моего возмездия, час, о котором я так долго вздыхал. Здесь и сейчас я вырываю у тебя твою могущественную волшебную палочку и заковываю тебя в узкие рамки, которые я очертил вокруг тебя. Здесь ты будешь стоять и слушать меня, и трепетать; я вызову ужасы темного прошлого и убью тебя медленным отчаянием".

Так я буду ликовать над тобой и радоваться своей победе. Глупец! Ты сказал, что научился познавать человека! Где? Как и когда? Ты когда-нибудь задумывался о его природе? Исследовал ли ты ее и отделял ли от нее чужеродные элементы? Различал ли ты то, что порождено чистыми порывами его сердца, и то, что исходит от воображения, испорченного искусством? Сравнивал ли ты потребности и пороки его натуры с теми, которыми он обязан обществу и господствующему разврату? Наблюдал ли ты его в естественном состоянии, когда каждое его нескрываемое выражение отражает его душу? Нет - ты смотрел на маску, которую носит общество, и принял ее за истинные черты человека; ты только познакомился с людьми, которые посвятили свое состояние, богатство, власть и таланты служению коррупции; которые принесли свою чистую природу в жертву твоему идолу-иллюзии. Однажды ты решил показать мне нравственную ценность человека, и как ты это сделал! Повел меня по широким дорогам порока, привел меня ко дворам могущественных оптовых убийц людей, ко дворам трусливого тирана во Франции, узурпатора в Англии! Почему мы прошли мимо особняков добрых и справедливых? Разве я, сатана, которого ты избрал себе в наставники, должен был указывать тебе на них? Нет; тебя привела туда слава принцев, гордыня твоя, жажда рассеяния. И что ты увидел там? Душераздирающих тиранов человечества с их спутниками, порочными женщинами и наемными священниками, которые превращают религию в орудие для достижения предмета своих низменных страстей.

Бросал ли ты когда-нибудь взгляд на угнетенного, который, вздыхая под тяжестью своего бремени, утешает себя надеждой на будущее? Искал ли ты когда-нибудь жилище добродетельного друга человечества, благородного мудреца, деятельного и праведного отца семейства?

Но как это было бы возможно? Как мог ты, самый испорченный из твоей расы, обнаружить чистого, ведь ты даже не подозревал о его существовании?

"Гордо проходил ты мимо домиков чистых и скромных, живущих, не знающих даже названий твоих искусственных пороков, зарабатывающих свой хлеб в поте лица своего и радующихся в свой последний час, что им позволено променять смертное на бессмертное. Правда, если бы ты вошел в их обитель, ты, возможно, не нашел бы там своего глупого идеала героической, экстравагантной добродетели, которая является лишь причудливым творением твоих пороков и твоей гордости; но ты увидел бы человека сдержанной скромности и благородной покорности, который в своей безвестности превосходит в добродетели и истинном величии души твоих хваленых героев поля и кабинета. Ты говоришь, что знаешь человека! А знаешь ли ты самого себя? Нет, еще глубже я войду в тайники сердца твоего и яростным взрывом разожгу пламя, которое ты разжег там для себя.

Если бы у меня была тысяча человеческих языков и столько же лет, чтобы говорить с тобой, все они были бы недостаточны, чтобы развить последствия твоих поступков и твоего безрассудства. Зародыш несчастья, который ты посеял, будет продолжать свой рост в грядущих веках, и будущие поколения будут проклинать тебя как автора их несчастья.

Узри же, дерзкий и безрассудный человек, важность действий, которые кажутся ограниченными для твоего кротового зрения! Кто из вас может сказать: "Время сотрет след моего существования! Ты, не знающий, что такое начало, середина и конец, дерзнул схватить смелой рукой цепь судьбы и попытался перегрызть ее звенья, несмотря на то, что они выкованы навечно!

Но сейчас я сниму завесу с глаз твоих, и тогда - брошу призрак отчаяния в душу твою".

Фауст прижал руки к лицу; червь, который никогда не умрет, уже грыз его сердце".

В Мефистофеле Гете заключена сущность и сумма всех дьяволов. Он - культура.

Культура, на которую облизывается весь мир,

прилипает и к дьяволу.

Он представляет собой интеллект, который усвоил разницу между идеями и словами, знает, что два и два - четыре, а также насколько удобной может быть ловкость рук, способная аккуратно выписать их пять.

Метафизика познает пользу и красоту!

Смотрите, чтобы вы наиболее глубоко усвоили

Что не подходит для человеческого мозга!

Великолепное слово, чтобы служить, вы найдете

Для того, что входит или не входит в ваш разум.

На словах пусть сосредоточится ваше внимание!

Тогда через самые безопасные ворота вы войдете

В храмовые залы уверенности.7

Он также знает, что только существующее мгновение приносит пользу; что теория серая, а жизнь вечно зеленая; что только тот, кто доверяет себе, собирает настоящие плоды. Таким образом, он - совершенно развитый интеллект человека, полностью владеющий всеми своими инструментами, отполированными до блеска во всем изяществе, тонкости, адекватности. В природе нет более совершенного символа такой силы, чем драгоценная змея с ее изысканными приспособлениями, - освобожденная от громоздких прозаических ног, равная крылатым благодаря своему гибкому позвоночнику, каждый зуб которой отличается артистизмом.

Из древней тюрьмы этот Ариэль был освобожден своим Просперо, чьим жезлом была Реформация, дух, тонко тронутый до тонких вопросов. Но его крылья не могут взлететь за пределы атмосферы. Древние небеса померкли перед ясным взором, но звездные идеалы стали ближе. Старые ады сгорели, но животное начало человека все свободнее ступает по своему пути, разорвав все цепи страха. Человек по-прежнему ходит между добром и злом, по волосяному мосту своей нравственной природы. Его способности, кажется, с одинаковой точностью приспособлены к любой стороне его жизни, верхней или нижней, - к мудрости или хитрости, самоуважению или самообману, благоразумию или эгоизму, похоти или любви.

Такова кажущаяся ситуация, но такова ли она на самом деле? Фауст" Гете - единственный ясный ответ на этот вопрос.

В одном смысле Мефистофеля можно назвать немецким дьяволом. Христианская душа Германии с самого начала была изменчивой. Древнее поклонение природе этой расы могло получить свое нормальное развитие в науке, и вместе с этой интеллектуальной эволюцией должна была сформироваться родственная религия, способная сохранить социальный порядок через честь человека. Но родная душа Германии была вырезана мечом и заменена беспородной еврейско-латинской душой. Метафорические ужасы тропических стран, смертоносные черви, жгучие и удушливые взрывы и зловония, с которыми разум живущих рядом с ними людей мог ознакомиться, встречаясь с ними в их писаниях, приобрели преувеличенные ужасы, когда их оставили для изображения запуганному воображению рас, не знающих их происхождения. От Потсдама и Гайд-парка до Захары большое расстояние.

Поэтому христианство омрачило природу на севере более страшными явлениями, чем когда-либо знал южный мир, и еще долго после того, как благочестивые люди там могли петь и танцевать, пуританский мрак нависал над христианами более высоких широт. Когда прогресс немецкой культуры начал работу по рассеиванию этих пустых страхов, суровость реакции была пропорциональна интенсивности заблуждений. Давно забытые способности почти безумно устремились в свой прекрасный мир, но уже без прежнего благоговения, которое когда-то преклоняло колени перед его явлениями. Это может остаться у немногих, но цинизм самых шумных отразится даже на лицах лучших. Гете впервые обратил свое внимание на Спинозу благодаря его портрету на одном из трактатов, где его действительно благородный лик был представлен с дьявольским выражением. Ортодоксы сделали это, но они могли сделать это только благодаря карьере Фауста, Парацельса и им подобных. Они тоже помогли превратить Вольтера в Мефистофеля.8

Гете был, вероятно, первым европейцем, который довел этот скептицизм до конца. Он был первым, кто признал, что моральное здание, основанное на монастырских теориях, должно последовать за ними; и он уже в своей собственной жизни поставил под сомнение право так называемой морали на ее верховную, если не тираническую власть над человеком. Наследственная совесть, пройдя через это яростное горнило, лежала перед Гете неукротимой, чтобы быть сметенной в пыль или отлитой в образ разума. Вокруг животной природы свободного человека оставалась лишь нить, которая казалась такой же тонкой, как та, что удерживала чудовище Фенриса. Она состояла только из чувств любви и чести. Но как Фенрис нашел мягкую невидимую нить крепче цепей, Фауст доказал, какие огромные санкции окружают тончайшие инстинкты человека.

Освобожденный от серой теории, Фауст с жадностью бросается на золотые плоды жизни. Изголодавшиеся страсти получат свое удовлетворение, чего бы это ни стоило бедной Гретхен. Плод превращается в пепел на его губах. Удовольствие получает не мыслящий человек, а опытный пудель, которого он взял себе в поводыри. Ни на один момент этой интриги вся его натура не может сказать: "Стой, ты честна!". Таков договор - это отличительный лейтмотив гётевского "Фауста".

Можешь ли ты ложью или лестью

Заставить меня на миг с собой успокоиться,

Обмануть меня в безмятежность? - Тогда иди.

И приветствуй жизни последний день.

Заставь меня умолять уходящий миг.

Не улетай, останься, ты так прекрасна!

Тогда я с радостью погибну.

Пышность и могущество двора, роскошь и богатство в равной степени не помогают ученому обрести мир с самим собой. Они символизируются в бумажных деньгах, которыми Мефистофель пополнял императорскую казну. Единственное упоминание о печатном станке, изобретатель которого Фуст был в какой-то степени связан с Фаустом, сделано для того, чтобы показать его силу, обращенную на работу по распространению невыполнимых обещаний.

В конце концов одно требование Фауста заставляет Мефистофеля дрогнуть. В качестве простой придворной забавы он хочет, чтобы тот воскресил Елену Троянскую. Не желая, чтобы Фауст смотрел на образец гармоничного развития человека, но вынужденный подчиниться, Мефистофель отправляет его к Матерям - здоровым первобытным инстинктам и идеалам человека, которые выразились в прекрасных формах искусства. Развращенные суеверием своих почитателей, проклятые христианством, они "имеют свой собственный Аид", как говорит Мефистофель, и он не желает вмешиваться в их дела. Появляется образ, и в Фаусте пробуждается чувство Красоты. Но по своему методу он остается христианином: его идея состоит в том, что рай должен быть взят штурмом, случайностью, желанием, молитвой, любыми средствами, кроме терпеливого выполнения условий, с помощью которых он может быть достигнут. Елена - цветок истории и культуры Греции; и так легко Фауст срывает и носит ее!

Елена исчезла, когда он попытался прижать ее к себе, Фауст усвоил второй урок. При следующей встрече с Еленой он не ищет интеллектуальной красоты, как в случае с Гретхен он искал чувственной и сладострастной. Он попал под обаяние, превосходящее обаяние Церкви или Мефистофеля; вековой развод между плотью и духом, главное преступление суеверия, от которого произошли все дьяволы, закончился для него с того момента, как он увидел душу, воплощенную и тело, порабощенное идеалом искусства Греции.

Искупление Фауста через искусство - это евангелие девятнадцатого века. Это ее одеяние, которое Елена оставляет ему, когда исчезает, и которое несет его, как облако, в страну, которую он должен сделать прекрасной. Самое чистое искусство - греческое - является выражением человечности: оно может быть так же мало обращено в угоду бесчеловечной самокультуре, как и суеверие, оскорбляющее природу. Когда Фауст может встретиться с Еленой и расстаться, не сжимаясь больше, он уже не бросается обратно в свой готический кабинет и к насмешливому дьяволу: его уносит, пока он не достигнет земли, где нужны его мысль и работа. На него падает слепота - или то, что теология считает таковой: поскольку она метафорична, это означает, что он спустился с облаков в мир, и реальная земля затмила возможное бессмертие.

Земная сфера мне достаточно известна;

Вид за ее пределы закрывает бессмертие:

Глупец, кто туда направляет свои немигающие глаза,

И за облаками своих пэров ожидает места!

Пусть стоит и смотрит вокруг!

Этот мир что-то значит для способного;

Зачем ему в Вечности странствовать?

Взор на выдуманный мир потерян, Осталось виденье реальности ясней. В каждом твердом хаотичном предмете Фауст теперь может обнаружить дремлющую красоту. Болота и лужи необузданного моря, угнетенные люди, бесплодие и потоп - все это пути к Елене - более благородной Елене, чем знала Греция. Когда он сменил одну сцену хаоса на порядок и увидел свободный народ, возделывающий счастливую землю, тогда, действительно, он осознал муки своей жизни и удовлетворен. В момент, который Мефистофель никогда не приносил ему, он кричит: "Стой, ты прекрасна!

Теперь Мефистофель, как и подобает творению теологии получения незаслуженного, призывает адские войска, чтобы захватить душу Фауста, но ангелы осыпают их розами. Розы жалят их сильнее, чем пламя. Розы, которые Фауст вызвал из веников, являются его защитой: они символизируют человека, завершающего свою природу самовоспитанием, которое находит свое удовлетворение в том, чтобы заставить какую-то внешнюю пустыню радоваться и цвести, как роза.

───

1

Scheible's 'Kloster', 5, 116. Zauberbücher.

2

Bayard Taylor's 'Faust', примечание 45. См. также его Приложение I., где приводится превосходное изложение легенды о Фаусте из лучших немецких источников.

3

Tertull. ad Marcion, iii. 18. S. Ignatii Episc. et Martyr ad Phil. Ep. viii. "Князь мира сего радуется, когда кто-либо отрицает крест, ибо он знает, что исповедание креста будет его гибелью".

4

См. его "Acta" Симеона Метафраста.

5

Меня очень поразило сходство между тупым карликом-монахом на старой настенной картине в подвале Ауэрбаха, предназначенном для Мефистофеля, и портретом Асмодея в ранних изданиях "Le Diable Boiteux". Но, как и полагалось дьяволам в те времена, они достаточно симпатичны.

6

Перевод Шелли.

7

Перевод Байярда Тейлора. Сцена iv.

8

См. "Физиогномику" Лаватера, пластины xix и xx, где какой-то художник показал, какие изменения можно сделать на заказ на интеллектуальном и доброжелательном лице.

Перевод Из книги Монкьюра Конвея "Демонология"