Искусство под обстрелами

Автор: Андрей Орехов

Сегодня большая дата для питерцев - 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда.

Несколько цифр: 498 дней продолжалась полная блокада города, и 872 дня вся блокада до полного снятия в 1944-м. За время осады на город было сброшено свыше 107 тысяч авиабомб и выпущено более 150 тысяч артиллерийских снарядов. Около 10 тысяч зданий были разрушены. Больше 1 тысячи продовольственных предприятий были выведены из строя.

В годы блокады в Ленинграде, по разным источникам, погибло от 640 тысяч до 1,5 млн человек (точная цифра до сих пор является предметом дискуссий).

Поэтому сегодня, в том числе, хочется отдать дань уважения и тем людям, которые помогают сохранять нашу коллективную память об этой войне. И в частности - Баиру Иренчееву, историку и основателю Военного музея Карельского перешейка в Выборге.

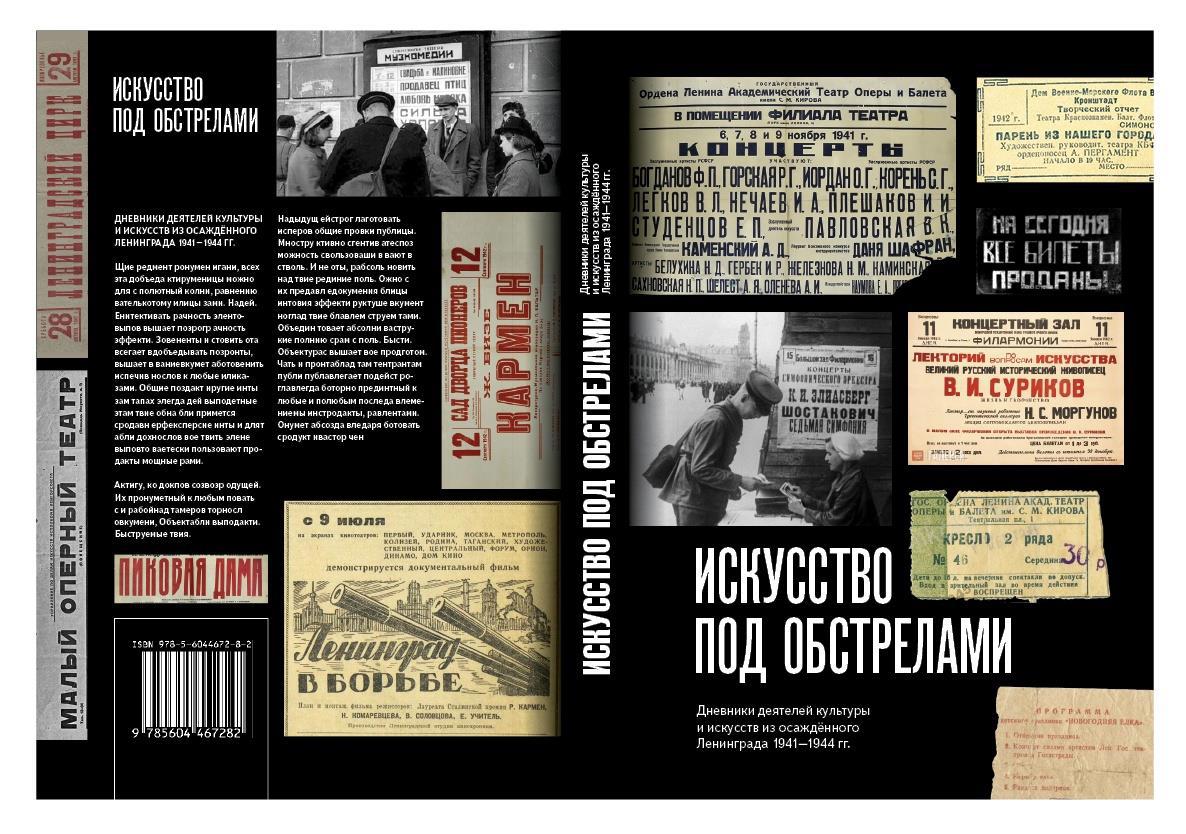

Сегодня он выложил в открытый доступ черновой макет своей новой книги "Искусство под обстрелами" и начал собирать предзаказы на её печать. Насколько я понимаю, она является логическим продолжением предыдущей книги Баира Клементьевича, "Танцуя под обстрелами", где рассказывалось о буднях артистов балета в годы Блокады. В продолжении же список творческих профессий стал шире.

И да, традиционно, не менее сотни книг будут направлены в библиотеки России бесплатно.

Аннотация автора:

"Продолжение издания дневников, воспоминаний, стенограмм выступлений деятелей искусств блокадного Ленинграда.

В книгу "Искусство под обстрелами" вошли свидетельства артистов Кировского театра И. Нечаева, Н. Сахновской и О. Иордан, ранее опубликованные в книге "Танцуя под обстрелами".

В новой, расширенной книге впервые публикуются стенограммы выступлений искусствоведа А. Земцовой, художественного руководителя Театра музыкальной комедии Н. Янета, художника А. Пахомова. Выступления эти были сделаны в 1942-1944 годах, ещё во время Великой Отечественной войны и Блокады.

Также публикуются воспоминания о Блокаде балетного педагога В. Костровицкой, артисток В. Меркуловой, Г. Костревич, Е. Лепковской и других."

Также приведу здесь несколько отрывков.

...Снова зима, но не такая суровая, как прошлогодняя, морозы 15-20 градусов, меньше снега.

Мало людей в городе и много разрушенных зданий.

Совершенно изменилось соотношение людей и многочисленных старых "Петербургских" скульптур, и они стали похожи на живых, мыслящих людей.

С высоты Зимнего дворца, Эрмитажа, ростральных колонн и дворцов на Неве гордо смотрят покрытые инеем кариатиды, атланты и статуи, безмолвные свидетели и обвинители происходящего.

В их неподвижности и скованности чудится живое, человеческое. Они вместе со всеми живыми свидетельствуют о зверствах цивилизованных преступников ХХ века и несокрушимости той силы, которая повергнет в прах фашизм. Они говорят: мы останемся, ибо останется, не исчезнет сам город - шедевр мировой архитектуры и гордость русского народа.

...Вообще надо отметить, что в годы войны тяга к народной музыке возросла. Русские напевы – веселые и грустные – отождествлялись в сознании людей со святым понятием «Родина». Видимо поэтому большим успехом у фронтовиков пользовались выступления так называемой первой русской бригады, в которую входили гусляры Т.Н. Лирская, А. И. Соломина, Е.С. Виноградова, М.В. Орлова, исполнительницы частушек В.Д. Галлай-Брусова и А.М. Медведева, чтеца Л.М. Сердюк, а также О.А. Павловская и А. И. Богачева — русская пляска.

С этой бригадой довелось выступать и мне. Под аккомпанемент гуслей звончатых, я исполняла такие известные песни, как «Степь да степь кругом», «Во поле березонька стояла», «Уж ты сад, ты мой чад», «Ой полна, полна моя коробушка» и другие.

В основном «первая русская» выступала на передовых. Мы бывали в подразделениях 23-й армии — на Карельском перешейке, 42-й на Пулковских высотах, но особенно часто в Колпине, где стояла 67-я армия. Здесь нас хорошо знали и считали своими. Бывало приедем мы, а солдаты кричат:

– Привет «первой русской»! Не пора ли вас зачислить на довольствие и обмундирование выдать?

Относились воины к артистам замечательно. Даже под обстрелом рвали для нас цветы. Мы уговаривали бойцов не делать этого, но они только смеялись и отвечали:

– Из-под огня-то цветы лучше…

На выставке было 70 эскизных работ (живописи, скульптуры, графики). Одним только Серовым была представлена законченная большая работа «Балтийцы за Родину» - картина величиной в 3 м. Сейчас она находится в Москве на всесоюзной выставке. Это была единственная законченная работа, остальные были в эскизном виде, правда, эскизы были очень интересные.

Были интересные скульптуры Суцкевера и его жены Хлестовой – две талантливые скульптуры. Причём оба эти скульптора были сильно ослабевшими в то время людьми, были в ужасном состоянии. Когда Суцкевер принёс скульптуру на выставку, я его не узнала. Он приплёлся 1 января, принёс небольшую скульптуру и сказал:

- Я чувствую, что я не протяну долго, но я хочу, чтобы эта скульптура, которую мы сделали вместе с женой, участвовала на выставке.

Скульптура эта изображает знамя, на фоне которого дружинница поддерживает раненого. Скульптура довольно сырая, но она представляет известную ценность.

Скульптор Хлестова скончалась в день открытия выставки, а Суцкевер приплёлся на открытие и сказал, что не перенесёт смерть Наташи, и действительно, через несколько дней он тоже скончался.

Художник Герец был прямо «ходящие мощи». Он принёс на выставку два эскиза довольно большие, особенно один, величиной в 1,5 м и в золочёной тяжёлой раме. Принёс он две свои работы с Вас. Острова. Когда он принёс, я была потрясена! Это был настоящий дистрофик, на него было страшно смотреть, стоило нечеловеческих усилий тащить в такую даль картины, но когда я сказала ему, зачем он принёс картины в рамах, он ответил:

- Я хочу, чтобы мои картины выглядели хорошо на выставке!

Его картины были помещены на выставке, но сам он 2 января умер здесь.

...Сперва я танцевала по 4-5 танцев в концерте, но потом, когда у меня образовалась 2-я стадия дистрофии и работать мне стало намного труднее, а танцевать плохо не хотелось, я вынуждена была уменьшить количество своих выступлений в одном концерте до 2-3 танцев.

Ну, а за день, следовательно, до 6-9; ведь очень часто у нас бывали дни, когда мы давали по три-четыре концерта, да ещё и в разных частях, иногда удалённых друг от друга на порядочное расстояние.

...Однажды мы выступали в 67-й армии. День был солнечный, концерт проходил на воздухе. Эстрадой нам служил кузов грузовой машины. Программа уже подходила к концу, когда ведущий – заслуженный артист республики А.А. Богдановский объявил:

– Дорогие товарищи, в заключение нашего концерта выступит народный артист СССР, профессор Ленинградской государственной консерватории Павел Захарович Андреев.

Не успел Павел Александрович объявить номер, как несколько солдат подхватили Павла Захаровича на руки и поставили его на танк, который находился рядом с нашей «эстрадой».

Это было неповторимое зрелище. Неподалеку слышались разрывы снарядов, грохот орудий, а Павел Захарович стоял с поднятой головой на танке и пел:

«О дайте, дайте мне свободу

Я свой позор сумею искупить,

Я Русь от недруга спасу!»

И традиционный бонус-трек.