Думские хулиганы в начале XX века

Автор: Д. В. АмурскийПосле того, как Первая русская революция заставила Николая II учредить Государственную Думу, жители империи открыли для себя специфический мирок парламентской политики. И в этом мирке наибольшую известность имели хулиганы и дебоширы.

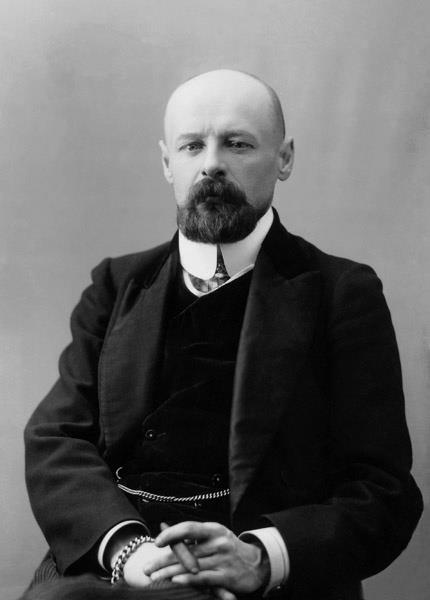

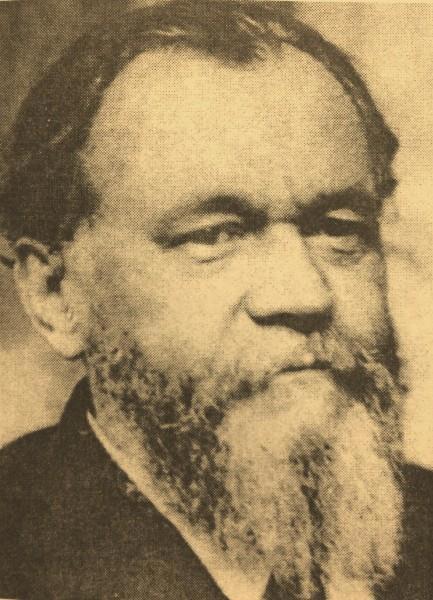

Самую худшую репутацию завоевал себе Владимир Митрофанович Пуришкевич, внук священника и сын бессарабского помещика.

Избранный во II и III Государственные Думы от Бессарабской губернии, а в IV Государственную Думу — от Курской губернии, Пуришкевич вряд ли был абсолютно здоровым в психическом плане человеком. В гимназии его называли "Володькой-сумасшедшим", а над его выходками смеялись все ученики. Но это не помешало Пуришкевичу окончить Кишинёвскую гимназию с золотой медалью, а потом получить по окончании историко-филологического факультета Новороссийского университета золотую медаль за конкурсное сочинение, посвящённое олигархическим переворотам в Афинах. Отправив 15 февраля 1894 года свой рассказ "Накута и Карни. Этюд" Льву Николаевичу Толстому, Владимир Митрофанович удостоился в марте того же года весьма лестного отзыва:

"Рассказ недурен и по форме и, в особенности, по содержанию. Недостаток его по форме в том, что он слишком цветист, по содержанию же в том, что он оставляет вопрос открытым, тогда как полное разрешение его дано христианством".

Будучи на государственной службе (чиновником для особых поручений при министре внутренних дел, а затем сотрудником хозяйственного департамента и Главного управления по делам печати Министерства внутренних дел) Пуришкевич аккуратно выполнял возложенные на него задачи, никак не проявив своего природного темперамента. Но став депутатом Государственной Думы Владимир Митрофанович сразу понял, как добиться известности, и выбрал для себя нарочито шутовскую манеру поведения.

Он редко спокойно сидел на своем месте, предпочитая расхаживать вдоль рядов во время чужих выступлений и, не обременяя себя элементарной вежливостью, выкрикивать свои комментарии, мешая другим депутатам. Причём зачастую эти комментарии были грубыми и неприличными, а само поведение Пуришкевича явно свидетельствовало о том, что он психически неуравновешен. Он не подчинялся председателю, а когда его изгоняли из зала — сам не уходил, дожидался охранников, садился на их скрещенные руки и торжественно "выезжал" с заседания.

В общей сложности Пуришкевича изгоняли с заседаний нижней палаты парламента 10 раз, а всего он получил 1302 замечания за неподобающее поведение. Для него было в порядке вещей бросить с кафедры стакан с водой в голову другого депутата. Он появлялся 1 мая на заседаниях Государственной думы с красной гвоздикой в застёжке брюк, мог сорвать театральный спектакль, показавшийся ему аморальным, регулярно устраивал скандалы в общественных местах. Подобное поведение принесло Пуришкевичу невероятную известность и популярность по всей империи. Журналисты и газетчики взахлёб рассказывали про его очередные выходки. Его имя сделалось нарицательным ещё при жизни. Даже Марина Цветаева писала в своём дневнике:

"Моя любовь в политике — Пуришкевич. Ибо над его речами, воззваниями, возгласами, воплями я сразу смеюсь и плачу".

При этом современники считали Владимира Митрофановича хорошим оратором. Он часто выступал, умел чувствовать настроение аудитории и легко овладевал вниманием людей. Говорил Пуришкевич невероятно быстро: ему не составляло труда произносить 90 и более слов в минуту. Так что на слушателей обрушивалась целая лавина слов, порой весьма остроумных.

Секретарь II Государственной Думы кадет Михаил Васильевич Челноков писал следующее:

"На кафедре беснуется Пуришкевич. Он говорит очень недурно, бойко, нахально, острит и вызывает гомерический хохот аудитории… Вообще Пуришкевич человек опасный, вовсе не такая ничтожная величина, как принято думать".

Гвардейский полковник Фёдор Викторович Винберг, хорошо знавший Пуришкевича по "Русскому собранию" и "Русскому народному союзу имени Михаила Архангела", оставил такую оценку личности Владимира Митрофановича:

"Этот человек был чрезмерно обуян личными чувствами, как-то — надменным самомнением, любовью к популярности и стремлением к исключительному преобладанию над всеми другими, большой пристрастностью и нетерпимостью к чужим мнениям, а потому и неуживчивостью характера, склонностью, под влиянием своих увлечений и чувств, не разбираться в средствах для достижения целей, и недостаточно обдуманно и осторожно относиться к тем или другим действиям своим. Главным недостатком его было поклонение своему "Я", шедшему в его психике впереди и выше всего остального <…> вне общего восхваления, лести и убеждения, вне превозвышения над всеми другими — ему жизнь была не в жизнь".

Большевики арестовали Пуришкевича 18 ноября 1917 году за участие в контрреволюционном заговоре и приговорили к 4 годам общественных работ. Но уже 17 апреля 1918 года по инициативе Ф. Э. Дзержинского и Н. Н. Крестинского Владимира Митрофановича отпустили под обещание не участвовать в политической деятельности, а 1 мая и вовсе амнистировали. Пуришкевич своё слово не сдержал и вёл активную деятельность в поддержку Белого движения на юге. Умер этот харизматический политик от сыпного тифа 24 января 1920 года.

На второе место среди российских парламентских хулиганов можно поставить Николая Евгеньевича Маркова, потомственного дворянина, сына писателя и этнографа. За свою думскую карьеру он получил 736 замечаний и взысканий за недостойное статуса депутата поведение.

А ведь в начале своей политической карьеры Николай Евгеньевич робел перед большой аудиторией. Но в политике, как и во многих других сферах человеческой жизни, успеха достигают самые нахрапистые и неистовые. Вот Марков и нашёл в себе силы, чтобы преодолеть природную застенчивость и сделаться вторым после Пуришкевича возмутителем спокойствия в Думе.

И Николай Евгеньевич бузил, да так, что порой доходило до дуэлей. 20 июня 1908 года Марков потребовал немедленного "удовлетворения" от депутата-кадета Осипа Яковлевича Пергамента. Московский губернатор Владимир Фёдорович Джунковский так описывал эту ситуацию и дуэль:

"20 июня в Государственной Думе разбирался вопрос о сыскных отделениях. Происходили дебаты, выступало много членов Думы, преимущественно левого крыла; очень много говорили, но о сыскных отделениях говорили только товарищ министра внутренних дел А. А. Макаров, члены Думы Замысловский и Пергамент. Остальные выступавшие депутаты занимались совсем другими вопросами, они острили и под шум и выкрики наносили друг другу оскорбления. Кончилось тем, что Марков 2-й потребовал от Пергамента удовлетворения и тот принял вызов.

Дуэль должна была состояться в ночь на 23 июня в Удельном парке. Дуэль не была тайной, во втором часу ночи масса автомобилей катила по направлению к Удельному парку. Катили автомобили с журналистами, с фотографами, репортерами. Одним словом, были все принадлежности французских парламентских дуэлей, о которых знали заранее все подробности. Когда подъехал на автомобиле Марков 2-й с Пуришкевичем, народу собралось уже много. Затем прибыл и Пергамент со своим секундантом Карауловым. Прибыла и санитарная карета с врачом. Шульгин, секундант Маркова 2-го, отмерил 25 шагов; команду должен был подать Караулов. Затем были испробованы пистолеты, для чего секунданты выстрелили в воздух. В этот момент из кустов появился пристав Лесного участка и от имени градоначальника заявил, что дуэль допущена быть не может, отобрал пистолеты, положил их в ящик и, заперев его, взял ключ с собой. Затем появилось 40 пеших и конных городовых, и все разъехались по домам. Разочарованная публика также.

Такой комичный финал не остановил их. На другой же день в дачной местности Зиновьево состоялась дуэль, так как уже всё было обставлено тайной. К счастью, всё обошлось благополучно. Противники выстрелили одновременно, никто не был ранен. Обменявшись выстрелами, противники пожали друг другу руки, честь была восстановлена."

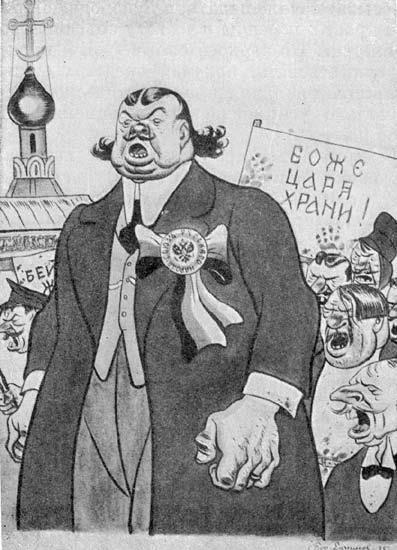

А ещё Марков отдалённо напоминал лицом Петра I и пытался использовать это сходство в своей политической деятельности. Николай Евгеньевич отпустил усики, чтобы больше походить на первого русского императора, а его соратники по партии называли Маркова "Медным всадником". Но прозвище не прижилось, а полноватое лицо монархиста-черносотенца вызывало у некоторых нестерпимое желание ударить...

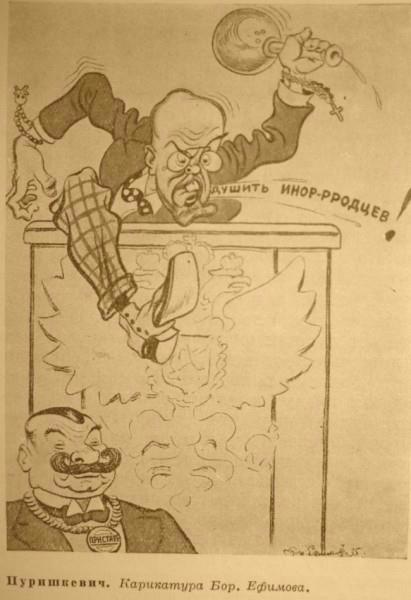

Борис Ефимович Ефимов. Карикатура на Н. Е. Маркова.

18 ноября 1911 года в зале "Русского собрания" Борис Владимирович Никольский делал доклад о новом курсе в политике и убеждениях правых. Когда он говорил о "тёмных деньгах", намекая на сомнительные источники финансирования "Союза русского народа" после разделения, граф Эммануил Иванович Коновницын выкрикнул с места: "Это ложь! Он врет"! Из-за этого в зале поднялся шум, и Никольский попросил у председательствующего устроить перерыв.

В перерыве к нему подошёл Н. Е. Марков и заявил, что так может говорить только провокатор. Руководству "Союза русского народа" было прекрасно известно, кто получает "тёмные деньги" (субсидии из фонда Министерства внутренних дел промонархическим политическим организациям), так что подобный словесный выпад докладчика был крайне сомнителен. Никольский не стал спорить, а просто ударил Маркова по лицу. Тот сразу же ответил тем же действием. Подбежавшие к драчунам правые политики сумели разнять буянов, но Никольский вызвал Маркова на дуэль.

Марков этот вызов принял, избрав своими секундантами Пуришкевича и Замысловского. Но руководство "Русского собрания" на экстренном заседании запретило дуэлянтам посещать свой клуб. Тогда Марков отказался стреляться и письменно извинился перед членами "Русского собрания", указав на то, что "нанесённый им Никольскому удар последовал уже по получении от последнего оскорбления действием". Эта несостоявшаяся дуэль привела к тому, что Марков возглавил "Союз русского народа", а Никольского исключили из "Русского собрания".

Приход к руководству в собственной организации не привёл к уменьшению скандальности в поведении Николая Евгеньевича на заседаниях Государственной Думы. 27 мая 1913 года Марков так откомментировал выступление Владимира Николаевича Коковцова, председателя Совета министров и министра финансов Российской империи, посвящённое вопросу о смете министерства финансов:

"А я скажу министру финансов просто — красть нельзя".

22 ноября 1916 года Марков трижды публично назвал председателя Государственной Думы Михаила Владимировича Родзянко "мерзавцем"! Оскорблённый политик хотел вызвать Маркова на дуэль, его едва уговорили не посылать вызов. Маркова удалили на 15 заседаний (максимально возможное наказание). Но, в то же самое время, популярность Николая Евгеньевича среди правых политиков увеличилась.

После Февральской революции Марков пытался создать новую организацию монархистов, но не преуспел в этом. Летом 1918 года он сотрудничал с немцами на оккупированных российских территориях. В 1919 году он примкнул к Николаю Юденичу. Весной 1920 года Марков бежал в Германию.

Постаревший Марков уже не пытался выглядеть похожим на Петра I.

После прихода Гилера ко власти антисемит Марков оказался востребован нацистским режимом. Так что думский клоун превратился в убеждённого фашиста. И если бы Николай Евгеньевич не умер 25 апреля 1945 года, возможно, он бы сидел на скамье подсудимых в Нюрнберге.

Третье место в "соревновании" думских хулиганов занимал социал-демократ Евгений Петрович Гегечкори. Ему объявляли 629 замечаний и взысканий за поведение, недостойное депутата Государственной Думы. Этот политик не пытался выглядеть клоуном, чтобы завоевать популярность. Он обладал горячим южным темпераментом, но когда было нужно — мог проявить сдержанность. Например, когда 17 ноября 1907 года кадет Фёдор Измайлович Родичев довольно резко высказался о "столыпинском галстуке", имея в виду репрессивную политику властей, а Пуришкевич кинулся его бить, именно меньшевик Гегечкори закрыл оратора от разбушевавшегося монархиста-черносотенца.

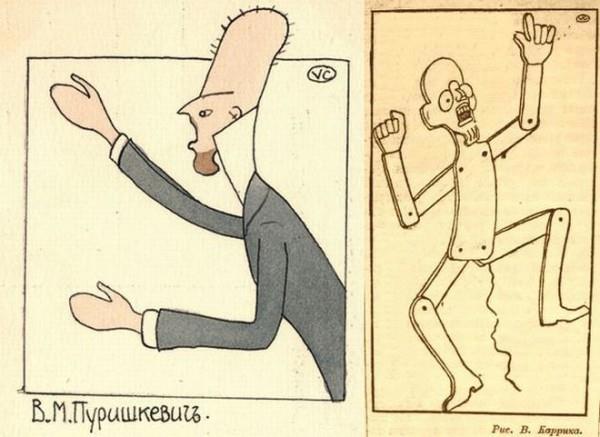

Карикатуры на депутатов Государственной Думы из журнала "Будильник".

В 1910 году в секретной записке Петербургского охранного отделения депутата Е. П. Гегечкори охарактеризовали следующим образом:

"Гегечкори — человек с высшим образованием. Характер резкий, болезненно самолюбивый и честолюбивый. В постоянной ссоре с большинством депутатов и сведущих лиц. Когда бывает не принято то или иное его предложение, выходит из себя и часто уходит с заседания. <…> На собрания не ходит и сведущих лиц, благодаря самолюбию, недолюбливает."

В газете "Новое время" от 7 декабря (24 ноября) 1911 года было напечатано следующее:

"Гегечкори, который не желает покинуть трибуны, несмотря на неоднократные просьбы М. Я. Капустина, даёт объяснение на тему: "Моё право говорить, никем оспариваемо быть не может, и я отсюда уходить не желаю".

В зале всё время стоит сильнейший шум. Шульгин 2-й громко кричит: "Кавказское нахальство", Чхеидзе с места ему отвечает: "Мерзавец, негодяй, с..., наглый шпик".

Так что большое количество замечаний и предупреждений Гегчкори скорее должно свидетельствовать о неприятии социал-демократических идей думским большинством, нежели о вызывающем поведении Евгения Петровича.

Е. П. Гегечкори в 1910 году.

После Февральской революции Гегечкори стал одним из лидеров социал-демократов на Кавказе. Но его меньшевистская ориентация немало поспособствовала отделению Закавказья от России. А когда в Грузии была установлена Советская власть, Евгений Петрович вместе с другими руководителями Грузинской демократической республики эмигрировал во Францию, где и умер 5 июня 1954 года.