Загадочные монеты Павла I

Автор: Денис Кащеев

Павел I, Император и Самодержец Всероссийский, вступил на престол 6 января 1796 года в возрасте 42 лет. В ночь на 12 марта 1801 года он был убит. За относительно недолгий период своего царствования, Павел издал и подписал 2.179 законодательных актов (в среднем 42 документа в месяц) и 5.614 именных указов.

Одна из затеянных Императором реформ касалась монетного дела. К моменту воцарения Павла финансы страны были в достаточно плачевном состоянии. Ежегодный дефицит казны колебался между 9 и 15 миллионами рублей, долг составлял около 200 миллионов рублей.

Для исправления ситуации Император замыслил действовать по двум направлениям. Первое - был взят курс на полный отказ от бумажных ассигнаций. Второе, непосредственно связанное с первым - повышение международного авторитета серебряного российского рубля.

На обоих направлениях были предприняты весьма нетривиальные меры, забегая вперед - не принесшие желаемого результата. За изъятие ассигнаций взялись с размахом. Например, было "приказано публично сжечь на Дворцовой площади перед дворцом бумажных денег на 5 миллионов". Для их замены планировался массовый чекан металлической монеты. Однако выяснилось, что серебра для этого в стране катастрофически не хватает (сюрприз!). Император повелел собрать серебряные сервизы "по наместничествам и по большим боярам и отливать из них рубли во множайшем количестве". Сам Павел выступил примером: "Я буду есть на олове до тех пор, пока курсы серебряного и бумажного рубля не стабилизируются".

Увы, экономику не обманешь. В декабре 1800 года правительство было вынуждено вновь приступить к печати ассигнаций. В итоге к концу правления Павла бумажных денег в обороте оказалось больше, чем было при Екатерине.

Но ассигнации ассигнациями, а самое интересное в эпоху Павла происходило с металлическими деньгами. На копейках заострять внимание не стану (а там тоже кое-что происходило нестандартное, вошедшее в историю как "павловский перечекан"), а про рубли расскажу.

С времен Петра I на русских рублевых монетах чеканился портрет правящего государя (с одной стороны) и государственный герб или монограмма Императора - с другой (фото из интернета):

Именно при Павле эта традиция прервалась (внятного объяснения причин этого так и не предложено, существующие же версии представляются молоправдоподобными). При том, что пробный рубль с портретом Императора был отчеканен и одобрен Павлом (что опровергает расхожее мнение, будто царю не понравился его портрет на монете) (фото из интернета):

Но в массовое производство этот образец не пошел.

Павлу внезапно пришла в голову идея, что российскому рублю пойдет на пользу, если он окажется приравнен по весу и цене к популярному в Европе талеру. Так появилось странное детище, вошедшее в историю как "банковская монета". Она считалась рублем, но номинал на ней указан не был. По размеру, и, соответственно, весу она превышала рубли, находившиеся в обороте, и фактически стоила 1 рубль 41 копейку. Но самым непривычным был дизайн монеты (фото из интернета):

Вместо портрета на монете была надпись: "Не нам, не нам, а имени твоему". Это сокращенная цитата из Ветхого Завета, некогда являвшаяся девизом Ордена Тамплиеров.

Нередко появление данной надписи на монете объясняют тем фактом, что Павел являлся Великим Магистром Мальтийского Ордена. Однако звание это Император принял лишь в конце 1798 года, а монета появилась двумя годами ранее! К тому же, Мальтийский орден наследовал вовсе не тамплиерам, а госпитальерам!

На идейное наследство тамплиеров претендовал никто иной как франкомасоны.

Так кто же тогда реально стоял за идеей, по сути, единой валюты для России и Европы?

"Банковских монет" было отчеканено не так много - менее 50 тысяч экземпляров. Но на них попытка приравнять рубль к талеру на завершилась. В следующем, 1797 году появилась новая монета того же размера и веса, на этот раз с надписью "рубль" (фото из интернета):

Ее тираж уже составил 950 тысяч штук. В историю нумизматики она вошла как "утяжеленный рубль".

И все же, реформа провалилась. В разумные сроки перечеканить по новому образцу все 100 миллионов рублей, находившихся на тот момент в обращении, оказалось невозможно ни технически, ни финансово. Наличие же в обороте сразу двух видов рублей оказалось крайне неудобным. Последнюю попытку что-то исправить правительство предприняло в следующем, 1798 году, задумав чеканку т.н. ефимков (фото из интернета):

Собственно, ефимок - это и есть талер. Название "евровалюты" того времени произошло от Иоахимсталера - монеты с изображением святого Иоахима, отчеканенной в Иоахимстале (название "доллар" от того же корня). В России эти монеты тоже были популярны - на них делали надчекан ("признак") и допускали в обращение еще в XVII веке, но для названия использовали не вторую половину исходного слова, как в Европе, а первую.

Так или иначе, павловские ефимки дальше пробы не пошли. В том же 1798 году был осуществлен возврат к екатерининскому стандарту монет (по содержанию серебра, по весу новая монета была легче, так как использовался металл более высокой пробы) (фото из интернета):

К слову, этот стандарт не менялся до 1915 года, когда был отчеканен последний серебряный рубль Российской Империи. Чего нельзя сказать о дизайне монеты: взошедший на престол Александр I немедленно его поменял: (фото из интернета):

Портрет он, правда, на монету так и не вернул: это произошло лишь при Александре III в 1886 году (фото из интернета):

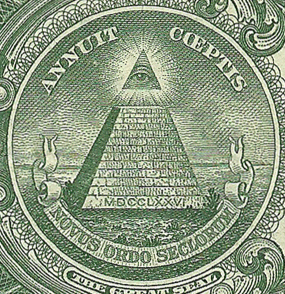

А вот девиз тамплиеров, исчезнувший с монет после смерти Павла, вернулся на официальный российский чекан в 1813 году, но не на монете, а на массовой медали, посвященной войне 1812 года (фото из интернета):

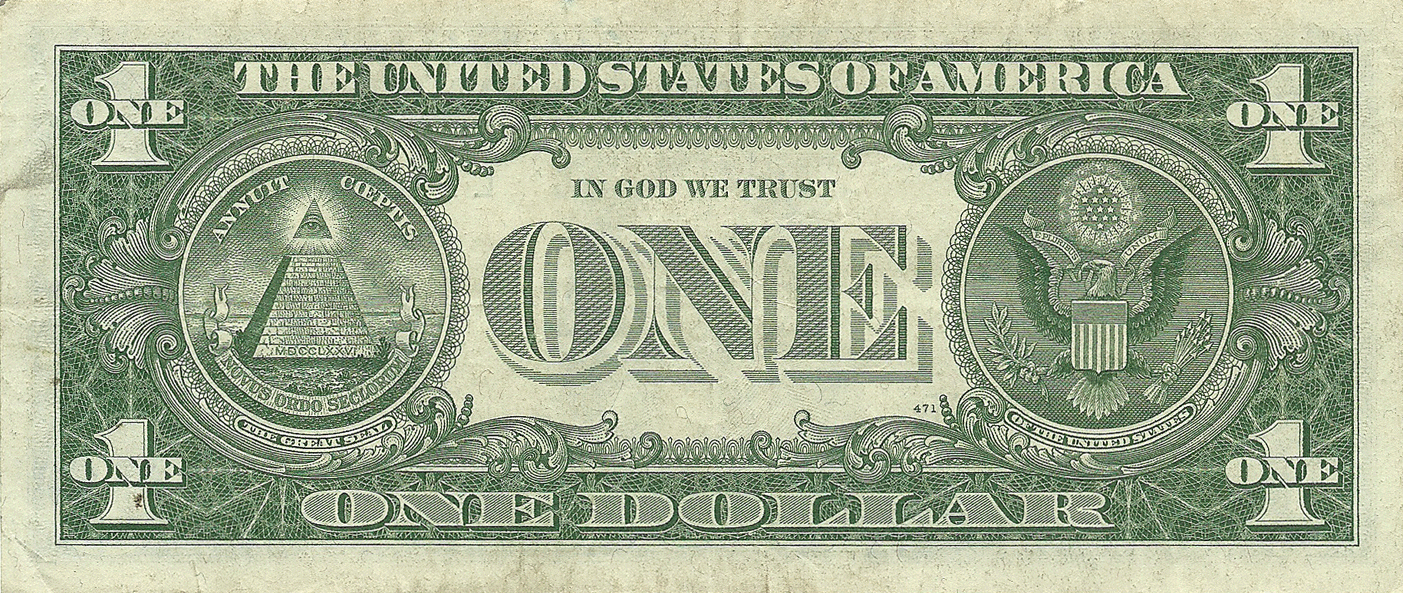

Обращает на себя внимание лицевая ее сторона. Да, такого рода символы в то время были, по сути, общеупотребимы, но все вместе выглядит любопытно.