Больше снимать не про кого?

Автор: Глеб СухоплечевВелика Россия, а вот не нашлось по мнению "российских кино-делов" достойного человека, о котором можно снять сериал?!!!! Столько достойных врачей, педагогов, военных, да и просто хороших людей. Про подонков снимать интереснее. Видимо, "творений" про маньяков Чикатило, Михасевича (Сериал "Душегубы") им мало показалось.

Практически готов к премьере детективный сериал про преступления одного из самых страшных маньяков Советского Союза времён "перестройки" - Сергея Головкина.

Нет, я конечно понимаю, что фильмы и сериалы на криминальную тему будут всегда востребованы и у них найдётся свой зритель... Внимание, вопрос - а что, тема исчерпана? В истории России столько выдающихся личностей было, столько событий - берите и экранизируйте.

Вот 18 век. Судьба лейтенанта российского флота Дмитрия Сергеевича Ильина, отличившегося в Чесменском сражении 7 июля 1770 года:

Когда на российский престол взошла Екатерина II, она предприняла решительные меры для возрождения флота. И в этом молодая императрица опиралась на новое поколение моряков, одним из которых был Дмитрий Ильин. Учился Дмитрий Сергеевич блестяще, в Морском кадетском корпусе числился он одним из первых учеников. В 1761-м Ильин получил звание гардемарина, с 1763 года – он уже кадетский капрал, а по окончании корпуса 5 марта 1764 года становится мичманом. В формуляр вносится запись: «Навигатские науки обучал по регламенту довольную часть артиллерии и фортификации, и рисовать знает». С воцарением Екатерины II заканчивается порочная практика держать флот в гаванях – теперь корабли вновь начинают много плавать, что служит прекрасной тренировкой для экипажей. Соответственно, в формуляре Ильина пять лет его жизни, с 1764-го по 1769-й, охарактеризованы следующим образом: «Ежегодно находился в плавании в Балтийском и Немецком морях».

Многообещающий молодой офицер быстро получил под свое командование корабль – это было крохотное суденышко, галиот «Кронверк», на котором Дмитрий совершал рейсы в Ревель, Любек и даже в Архангельск. В этот северный российский город Ильин в 1768 году доставил на своем «Кронверке» артиллерийские припасы для строящихся там кораблей, а в обратный путь взял на борт груз сухой трески.

С трудом пробившись в Кронштадт сквозь бушующую Балтику, Дмитрий узнал о начале русско-турецкой войны. В Петербурге решили нанести удар в мягкое подбрюшье Османской империи, отправив русскую эскадру туда, где ее никак не ожидали – в Средиземное море, в Греческий Архипелаг. Спешно отбирались корабли для Архипелагской экспедиции.

Час «икс»

Ильин загорелся энтузиазмом – вот она, долгожданная возможность совершить подвиг и выдвинуться! Увы, на момент возвращения «Кронверка» список офицерских должностей на судах, уходящих в Средиземное море, был уже заполнен, вакансий не оставалось. Ильин решил пробиться к адмиралу Григорию Спиридову, высидел у него в приемной и горячо попросил зачисления в экспедицию. И Спиридов снизошел до просьбы скромного офицера – велел назначить его командиром мортирной батареи бомбардирского корабля «Гром». Это небольшое судно было предназначено для обстрелов береговых укреплений и крепостей противника, а потому оборудовано несколькими большими мортирами для навесного огня.

7 августа русская эскадра вышла из Кронштадта и отправилась в путь вокруг Европы. Одолевали штормы – «Грому» в Северном море сломало грот-мачту, а уже выйдя из Портсмута он вынужден был вернуться туда для устранения новых поломок. В западноевропейских державах на поход русской эскадры смотрели со злорадством и недоброжелательством – мол, русские никудышные моряки, куда им против турок! «Гром» нагнал остальную эскадру лишь 5 апреля у берегов Греции. Дальше был русский десант на полуостров Морея, где поднялись греческие повстанцы, взятие крепости Наварин, сражение с османским флотом в заливе Наполи-ди-Романья, по итогам которого турки отступили к острову Хиос.

5 июля последовало знаменитое Хиосское сражение. Турки располагали почти вдвое большими силами (16 линейных кораблей, 6 фрегатов и 41-о более мелкое судно судно против девяти линейных кораблей, трех фрегатов и 17-и прочих судов у русских), но на стороне их противников были дерзость и решительность.

В четыре утра капитан-бригадир Самуил Грейг на корабле «Три иерарха» дал сигнал идти вперед и русская эскадра двинулась в сторону турок в Хиосский пролив. Сближение заняло несколько часов и после 11-ти противники вцепились в друг друга клыками орудийных калибров; били друг по другу с минимальных дистанций. Кульминационным моментом битвы стало сближение и столкновение русского 66-пушечного «Евстафия», на котором держал флаг Спиридов, с турецким 80-пушечником «Бурдж-у-Зафер», где находился турецкий адмирал Мустафа. Завязалась абордажная свалка, хотя после многочисленных попаданий «Бурдж-у-Зафер» уже горел. Пылающая мачта турецкого флагмана рухнула на «Евстафий», горящие обломки и искры пламени угодили в открытый люк порохового погреба – и оба корабля исчезли в огненном смерче.

После потери своего флагмана турецкий флот спешно отступил в Чесменскую бухту, находящуюся между Хиосом и западной оконечностью Анатолии. Там турки скучились в две тесных линии, укрепив фланги береговыми батареями. Уже вечером 5 июля «Гром» встал у входа в бухту и начал вести навесной огонь по османам. Ильин так умело руководил стрельбой, что его снаряды запалили мачты одного из турецких линкоров, вскоре горел и корпус.

Начальный успех следовало развить. Российское командование (главнокомандующий граф Алексей Орлов, спасшийся с «Евстафия» адмирал Спиридов, контр-адмирал Джон Эльфинстон) решили, что самое время применить брандеры – маленькие суда, которым надлежало сцепиться с противником и поджечь его. Естественно, осуществить подобное могли лишь отчаянные храбрецы.

Для командования четырьмя брандерами были отобраны капитан-лейтенант Роберт Дугдаль, капитан-лейтенант Фома Мекензи, мичман Василий Гагарин и лейтенант Ильин. Время перевалило за полночь и с русского корабля «Ростислав» взлетели две ракеты, подавая сигнал к атаке. «Ростислав», на борт которого перешел Самуил Грейг, должен был поддержать брандеры пушечным огнем.

Первым двинулся брандер Дугдаля, но на входе в бухту он был перехвачен двумя турецкими галерами. Дугдаль велел своим людям прыгать в лодку, поджег брандер, а потом эвакуировался с него сам. Но турки успели отойти от горящего суденышка на безопасное расстояние. Брандеру Мекензи удалось достичь неприятельской линии, но капитан-лейтенант неудачно сманеврировал и суденышко прижало к борту уже горевшего турецкого корабля. Впрочем, команда брандера успела покинуть его и благополучно вернулась на лодке к месту стоянки русской эскадры.

Земная слава и людская зависть

Напряжение нарастало. К 1 ч. 50 мин. ночи в атаку третьим по счету вышел Ильин. Когда его брандер проходил мимо «Ростислава», Грейг крикнул с борта линкора Дмитрию Сергеевичу: «Ни под каким видом не зажигайте, пока не сцепитесь с неприятелем!» Лейтенант, отстранив рулевого, самолично встал на руль. Брандер успешно проскочил в бухту – и Ильин под градом вражеских ядер направил его прямо на громадный турецкий 80-пушечник. Брандер на полном ходу врезался во вражеский линкор, в его борт намертво вцепились заброшенные русскими матросами крючья. Османы в панике беспорядочно палили с высокого борта из ружей. Ильин велел подпалить порох, рассыпанный дорожкой по палубе брандера – огненная змея с шипением быстро побежала в крюйт-камеру.

«Уходим!», – распорядился лейтенант. Его люди сноровисто попрыгали в лодку, тащившуюся на буксире за кормой брандера, перерезали веревку и начали быстро отгребать. Они едва успели удалиться на мало-мальки безопасное расстояние, как брандер рванул – а с него пламя перекинулось на линкор. Гигант заполыхал с носа до кормы, а вскоре взорвался и сам. Многочисленные пылающие обломки полетели на соседние суда, близко сгрудившиеся в тесной бухте. Другие корабли тоже вспыхнули, вскоре пламя охватило весь турецкий флот. В эти минуты Чесменская бухта напоминала жерло вулкана в разгар извержения.

Грейг отметил в вахтенном журнале: «Легче вообразить, нежели описать ужас, остолбенение и замешательство, овладевшие неприятелем: целые команды в страхе и отчаянии кидались в воду, поверхность бухты была покрыта множеством людей, но немногие из них спаслись». Турецкий же хронист писал с горечью: «Между тем, как Капитан-паша употреблял все усилия, чтобы отразить неприятелей, сии последние отправили несколько брандеров, наполненных нефтью и другими горючими веществами, против нашего Флота. Некоторые из наших кораблей им удалось зажечь; а другие, поспешая к ним на помощь и соединяясь с ними, также объяты были пламенем и сгорели».

Русские моряки сумели вывести из «жерла вулкана» турецкий 60-пушечный линейный корабль «Родос» и пять галер. Еще 14 линкоров, шесть фрегатов и большое количество мелких судов сгорели, воду в бухте покрыл слой пепла. Людские потери неприятеля исчислялись 11 тыс. человек.

После победы при Чесме русский флот получил господство над Восточным Средиземноморьем; вскоре россияне организовали блокаду Дарданелльского пролива, высаживали десанты в Сирии, брали Бейрут. Во многом эти события предопределили и общее поражение Турции в войне, по итогам которой она, в частности, потеряла Крым.

Имя Ильина в одночасье сделалось известным всей России, стихотворцы слагали оды в его честь. Он был назначен командиром бомбардирского корабля «Молния», мужественно сражался в последующих битвах Архипелагской экспедиции.

Увы, нашлись у Дмитрия Сергеевича враги, позавидовавшие столь громкой его славе. Сначала его обошли очередным званием, а потом враги подали анонимный донос: что якобы Ильин страдает падучей болезнью, которую скрывает. От этого обвинения Дмитрию Сергеевичу, пройдя по возвращении в Петербург медкомиссию, удалось отбиться. Тогда завистники начали оговаривать Ильина перед императрицей Екатериной II – дескать, он чересчур привержен зеленому змию и спился. Вообще-то, в тот суровый век на флоте пили буквально все – от адмирала до юнги – и нет никаких свидетельств о том, что Ильин пьянствовал как-то чересчур уж сильно, устраивая какие-нибудь дебоши и скандалы.

Окончательный удар по герою нанесли, когда его вызвали на прием к императрице. «Приём добродушного Ильина не был продолжителен; при виде государыни вместо слов он пал к ногам её величества и от душевного волнения не мог скоро подняться, а недоброжелатели Д.С. не преминули это отнести к пьяному его состоянию и поспешили его убрать из дворца, да и убрали навсегда. Д.С., не погибший в Чесменском бою, погиб от тех, кто захватил его славу, а те, в свою очередь, выбросив Ильина, торжествовали», – пишет современник.

Героя сначала спровадили на заштатную должность, а потом и вовсе отправили в отставку. После этого Ильин вернулся в свою родную деревню Демидиха, где прожил в бедности и вскоре наступившем забвении еще четверть века. Когда победитель при Чесме умер 31 июля 1802 года, это событие практически никто и не заметил…

Ведь можно из его истории получить отличный исторический и драматический фильм, основанный на реальных событиях?

Про Отечественную войну 1812 года есть просто потрясающая история - подвиг гренадёра Леонтия Коренного.

Свой подвиг, прославивший его в двух армиях, русской и французской, гренадер Леонтий Коренной совершил 4 октября 1813 года в ходе знаменитого сражения под Лейпцигом, названного «битвой народов».

К этому времени Коренной был уже бывалым бойцом, к которому с большим уважением относились не только молодые солдаты, но и убеленные сединами полковые ветераны. Грудь его украшал Георгиевский крест, полученный за Бородино, где он и его пять сослуживцев умудрились выбить французов из леса. Вот как описывался их подвиг в Истории лейб-гвардии Финляндского полка: «Во все время сражения с неприятелем находились в стрелках и неоднократно опровергали усиливающиеся его цепи, поражая сильно, и каждый шаг ознаменован мужеством и храбростью, чем, опрокинув неприятеля, предали его бегству и, выгнав его на штыках из лесу, заняли то место, которое ими несколько часов упорно было защищаемо».

Но то, что Леонтий Коренной совершил под Лейпцигом, даже в русской армии вызвало удивление, что же говорить о французах. А произошло следующее. Атакующий батальон финляндцев оказался отрезанным от основных сил и вынужден был сражаться в полуокружении, прижатым к высокой каменной стене. Многие солдаты и большинство офицеров были ранены и не могли самостоятельно под огнем неприятеля преодолеть стену. Тогда Коренной помог перебраться через стену раненому командиру батальона и нескольким офицерам, а затем с горсткой солдат стал прикрывать отступление сослуживцев. Вскоре в живых остался он один. Патроны кончились, и солдат отбивался от наседавших французов штыком и прикладом. Французы сначала хотели захватить его в плен. Но яростен русский солдат в рукопашной, его просто так не возьмешь. Пришлось противнику применить штыки. Видимо, потрясенные мужеством русского гренадера, французы пожалели солдата: среди полученных им 18 штыковых ран смертельных не было. Французы не стали добивать тяжело раненого солдата, а отнесли его на перевязочный пункт. Об удивительной стойкости русского солдата узнал Наполеон. Существует две версии того, как это произошло. По первой, о солдате, который в одиночку противостоял целому взводу, кто-то из офицеров доложил по команде. Информация дошла до Наполеона, и он захотел посмотреть на такого богатыря сам. По другой версии, Бонапарту рассказали об удивительном русском раненом, когда император посетил полевой лазарет.

Как Наполеон узнал о Коренном, не так уж и важно. Главное, как император поступил. Поговорив с солдатом, он приказал подлечить его и отпустить в свою часть. Бонапарт, сам с молодости слывший отчаянным храбрецом, умел уважать чужую смелость. А затем произошло и совсем удивительное. Наполеон приказал подготовить о подвиге русского гренадера Коренного приказ по войскам, в котором называл русского гвардейца героем, образцом для подражания и примером для французских солдат.

Когда раны у Леонтия Коренного немного зарубцевались, французы проводили его к аванпостам и пожелали счастливого пути. Вскоре Леонтий нашел свой полк. Каково же было удивление солдат, считавших его убитым, видеть Коренного сильно израненным, но живым. Можно представить изумление командира, когда солдат доложил, что прибыл из плена по распоряжению самого Бонапарта. Слова солдата проверили через пленных французов, все оказалось правдой. Об удивительном подвиге гренадера доложили главнокомандующему и императору.

Мужественного солдата произвели в подпрапорщики (высший унтер-офицерский чин) и назначили полковым знаменосцем. А от императора ему была пожалована особая серебряная медаль для ношения на шее с лаконичной надписью «За любовь к Отечеству». Самое удивительное в этой награде не то, что она была персональной. Персональные медали уже не раз в России учреждались, хотя и не для простых солдат. Удивительно, что носить её полагалось на шее, так тогда носили только высокие степени орденов. Даже этим фактом была подчеркнута особенность солдатского подвига.

Солдаты о герое «дяде Коренном» сложили песню, которую стали петь не только в Финляндском полку. Известно несколько её вариантов, но отличия между ними незначительные. Вот наиболее распространенный:

Мы помним дядю Коренного,

Он в нашей памяти живет,

Бывало, на врага какого

В штыки с ребятами пойдет.

Тогда булат зашевелится,

Бой рукопашный закипит,

Ручьем кровь вражья заструится, —

А Коренной вперед валит;

И вражьи все дивились войски,

Как в Госсе русский рядовой

Спасал начальников геройски,

Спас всех — и сдался головой.

Сам Бонапарт его прославил,

Приказ по армии послал,

В пример всем русского поставил,

Чтоб Коренного всякий знал.

Вот чудо-богатырь был малый,

Лихой фланговый гренадер,

Везде, всегда, в боях удалый,

Геройской храбрости пример.

Удивительно, что в те времена, когда и газет-то практически не было, подвиг Коренного стал широко известен в России. Художник Полидор Бабаев, родившийся в год Лейпцигской битвы, написал картину «Подвиг гренадера Леонтия Коренного». Для офицеров, отличившихся в годы Крымской войны при обороне Севастополя, в Туле были изготовлены револьверы, украшенные позолотой с травлеными рисунками, изображавшими подвиг Коренного.

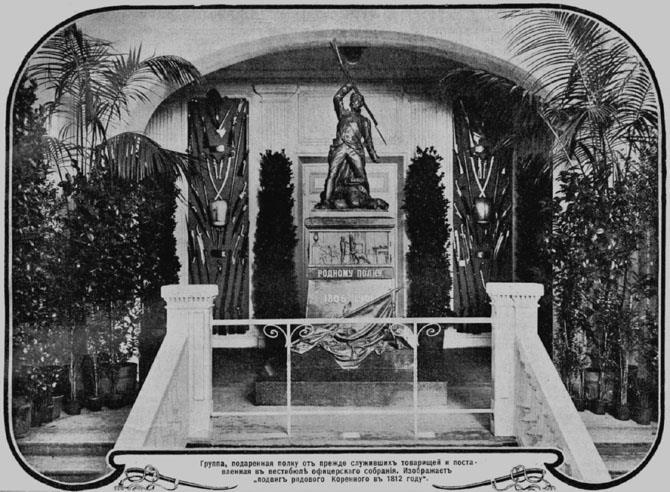

В 1903 году, когда отмечался столетний юбилей лейб-гвардии Финляндского полка, на средства офицеров у входа в офицерское собрание был установлен бронзовый памятник Леонтию Коренному, который был изображен в момент совершения подвига. На четырех барельефах, расположенных на пьедестале памятника, были изображены эпизоды из истории полка. К сожалению, в 30-годы памятник был демонтирован. Но его постамент дожил до наших дней и находится в Санкт-Петербурге в сквере у музея А.В. Суворова.

В Яндекс Дзене, когда об этом подвиге была выложена статья, конечно же, совершенно случайно, нашёлся комментатор, завизжавший в стиле "ДА МИФ ЭТО ФСЁ!!!" Когда его спросили, чем он может доказать свои слова, он, кроме "Ха-ха-хихи" ничего выдавить не смог.

А фотографии памятника гренадёру, между прочим, сохранились для истории.

Ну снимите вы кино про героев Великой Отечественной войны так, чтобы впоследствии ни одна сволочь не вякала -

Ну снимите вы кино про героев Великой Отечественной войны так, чтобы впоследствии ни одна сволочь не вякала -

Александр Матросов просто на доте подскользнулся

и прочую хрень.

Фильм "Небо" вот про российских летчиков в Сирии получился хорошим.. Но это реально капля в море.

Про пограничный конфликт на острове Даманский в 1969 мы тоже ничего не дождёмся. Китайцы же друзья.

Война в Чечне, кажется, вовсе забыта.

Так и живем.