Мангазея, прообраз острога Рачительный

Автор: Рина ЭмВ книге Чистые души, упоминается острог, который некогда существовал, а потом был покинут из-за таинственных событий. Что ж, роман фантастический, наверное и острог этот выдуман?

Конечно выдуман, но был у него реальный прообраз, некогда существовавший острог, который стал потом торговой факторией, а позже быстро развивающимся городком и назывался он Мангазея. Существовала Мангазея меньше века, а потом исчезла, будто не было.

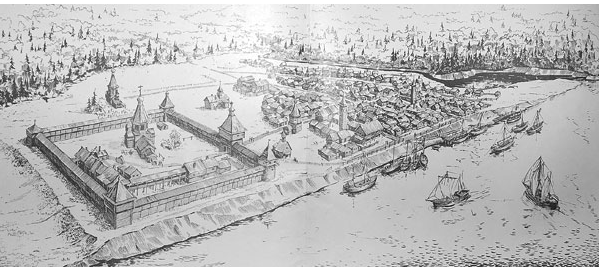

Рисунок реконструкция городища Мангазеи, создан экспедицией Белова.

Если взглянуть на карты того времени, мы увидим крошечную точку, городок Мангазея, у реки Таз, а дальше ничего - километры тайги до самого Берингова пролива. Последний оплот цивилизации на краю необитаемых лесов.

https://www.rgo.ru/ru. Фото с сайта Русского географического общества. Это карта поморских путей. Именно так до Мангазеи добирались на кочах еще при Иоанне Грозном.

Путь до Мангазеи начинался из Архангельского порта на берегу Белого моря. В то время купцы покупали кочи для плаваний по Ледовитому океану и поморы во множестве строили их из дерева, без использования железа, даже обшивку крепили вицами и пеньковыми веревками. На минуточку, эти суденышки отправлялись в плавание в Северный ледовитый океан!

На кочах проходили путь от Архангельска до полуострова Ямал, чтобы сократить путь и не подвергаться опасности застрять во льдах у северной оконечности полуострова, кочи волокли по суше через полуостров и называлось это ямальский волок. Большую часть пути суда шли по рекам Ямала, но все же некоторую часть приходилось волочь их по земле.

За Ямалом суда опускали в воду Обской губы, из нее попадали в Тазовскую, затем в саму реку Таз, а дальше всего-то 150 километров на юг, и вот она, Мангазея.

Северное лето коротко, достигнув Мангазеи купцам приходилось оставаться тут на зиму. В то время суда не успевали сделать рейс туда-обратно за один сезон и путешествие растягивалось на два года.

Зима в Мангазее - это ветра, холод, полярная ночь, морозы. Если попадешь в беду, некому помочь, никто не привезет пищи, ведь реки встали, и до весны, которая придет только в конце апреля, можно надеяться лишь на себя.

Но почему же в таком суровом климате, вдруг расцвел город? Крайний север в 16 веке был кладезью невероятно дорогого, важного, ценного ископаемого. За столетия до нефти и газа скудный северный край уже стал источником богатства, имея неограниченные запасы пушнины, которую продавали за границу буквально на вес золота.

Вот что пишет Буницкий П.Н. в книге К ИСТОРИИ СИБИРИ. МАНГАЗЕЯ И МАНГАЗЕЙСКИЙ УЕЗД (1601 Г.—1645 Г.)

«В 1624 г. один сибирский воевода писал в Москву, что некто Иван Афанасьев в прошлом 1623 г. "угонял" две черных лисицы — одну в 30 р., а другую в 80 рублей. Допустим, что Афанасьев был человеком совершенно бедным; шатался между дворами и питался Христовым именем. А продав черных лисиц за 110 рублей, чем он стал? На вырученныя деньги он мог купить по тогдашней средней цене: двадцать десятин земли (20 р.), прекрасную хату (10 р.), пять добрых лошадей (10 р.), десять штук рогатаго скота (15 р.), два десятка овец (2 р.), несколько десятков штук разной домашней птицы (3 р.) — словом полное хозяйство. Если же имел право, то в Сибири мог еще купить пар пять рабов (20 р.). Да у него еще оставался бы капитал про черный день в 30 р., а эта сумма порядочная, если возьмем во внимание, что в то время деньги были дороже нынешних по крайней мере в десять раз. Конечно такие счастливцы, как Иван Афанасьев, были редки, но попытать счастья каждый стремился, кому были известны богатства Мангазеи, да хоть половину иметь добычи его — и то хорошо. Только к половине 17 в. источник богатства в Мангазее истощился и местность эта была скоро совершенно забыта.»

Итак, Мангазея была своеобразным Клондайком 16 века и привлекала к себе множество народа. Уже в 1610 году, спустя менее 10 лет после основания, острог заменили деревянным кремлем с четырьмя башнями, одна из которых имела ЧАСЫ! Что совершенно невероятно для того времени.

В городе появился свой гостиный двор, посад на пятьдесят дворов, снабжали Мангазею, (непахотный город), как и Тобольск - речными путями, в летний период. Археологи нашли на месте городища ямы с шелухой подсолнечника, вишневыми и сливовыми косточками и прочими плодами более теплых краев.

Однако расцвет города закончился так же стремительно, как и начался. Некоторые говорят, что город был обречен с самого начала, ведь первый отряд из сотни казаков, посланный, чтобы основать новый острог в этой местности, попал в шторм, а остатки отряда разбиты и только следующий отряд казаков все таки добрался до реки Таз и основал острог, который станет основой Мангазейской фактории.

Упадок Мангазеи связывают с указом царя, Михаила Федоровича, запретившего под страхом смертной казни поморские пути. На ямальском волоке встал отряд стрельцов, рубивший всем проезжающим вопреки указу головы.

У указа были свои веские причины: английские и голландские купцы в то время начали бесконтрольные плавания по Белому и Баренцеву морю, торговали в обход казны и более того, как стало известно, собирались поставить вдоль рек свои остроги, а в будущем прибрать север себе.

Так же упадок города связывают с оскудением в следствии бесконтрольной добычи пушнины на этой территории, однако, другие города, Обдорск, (ныне Салехард), Тобольск и другие, переживали подобные трудности и дожили до наших дней.

Но не Мангазея, к сожалению городу суждено было прожить меньше половины века, пережить череду катастроф и исчезнуть. Ниже на фото раскопки Мангазеи и вид берега реки Таз, на котором когда-то стоял город.

Вот так теперь выглядит место на берегу реки Таз, где когда-то стоял город.