Linux. Впечатления после первой недели

Автор: Александр Виланов1. Вступление

Итак, попользовавшись неделю данным чудом научного прогресса, захотелось расписать свои впечатления для тех, кто тоже посматривает на линукс (или начнёт посматривать после прочтения). Ну или для тех, у кого нет занятий поинтереснее, чем чтение блогов на АТ. Это будет не столько гайд, сколько личный опыт простого смертного юзера с перечислением встреченных на пути граблей.

Без лишней воды сразу к делу. Решил я, значит, в первых числах февраля попробовать эту вашу пингвинью ось. Почему? Ну знаете такую поговорку: коту делать нехрен, он яйца лижет. Вот и я решил, что нахрен надо писать проду, если можно провести это время с пользой и потратить его на освоение новой операционки, даром что десятка вот уже не первый год работает без нареканий.

2. Что ставим?

Естественно, первым делом столкнулся с выбором дистрибутива. Сначала подумывал не заморачиваться и поставить самого популярного представителя в лице Ubuntu, но ещё немного погуглив, выяснил, что специально для домохозяек вроде меня создан Linux Mint, славящийся своим самым простым и дружелюбным в мире интерфейсом.

Ещё стоит отметить, что помимо самих дистрибутивов существуют разные графические оболочки, т.е. линукс не привязан к какому-то единому интерфейсу.

Как мы знаем, инструкции — это для слабаков, поэтому я не стал тратить много времени на курение гайдов и после краткого ознакомления отправился качать iso-образ с официального сайта. Как видим, нам предлагают на выбор три версии с разными графическими оболочками.

Если не вдаваться в подробности, то отличаются они главным образом потребляемостью ресурсов. Покуда комп у меня не самый слабый (и с некоторой натяжкой всё ещё игровой), я не стал заморачиваться и скачал самую первую и популярную — Cinnamon Edition.

3. Установка

Приятная особенность линукса в том, что его можно запустить без установки прямо с флешки (на научном языке LiveUSB), дабы прогнать на своём железе и убедиться, что всё работает как надо. Этакая демо-версия, если лень заморачиваться с виртуальными машинами.

Запускаем и видим, что предстаёт перед нами не терминал с заклинанием призыва Сатаны, а вполне себе виндовый интерфейс с хорошо знакомыми элементами и кнопочками.

Естественно, первым делом подлежит проверке работоспособность интернета. С ним вы решите любую проблему, а без него окажетесь в жопе. У меня при уже настроенном роутере и проводном подключении он подхватился моментально, не требуя никаких доп. настроек.

Убедившись, что с LiveUSB всё запускается без нареканий, приступил к установке, запускаемой там же с рабочего стола.

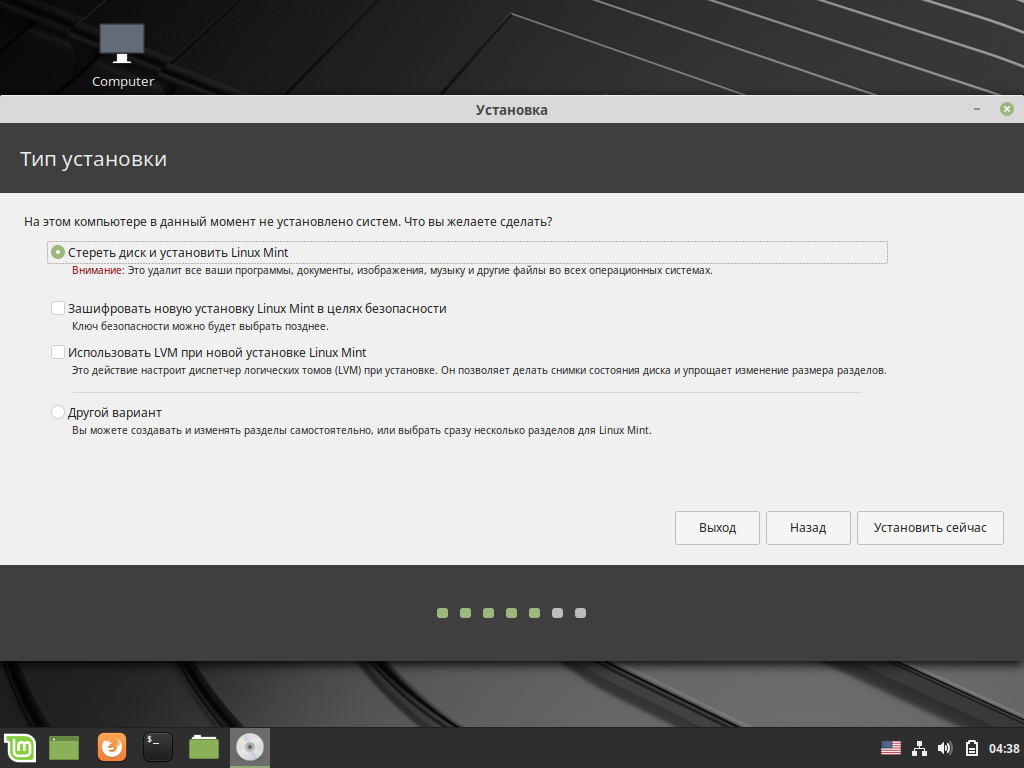

Спустя пару минут тыканья кнопочек «далее» дошёл до выбора типа установки. Если что, скрины ниже слизаны из интернета и местами отличаются от моей картины, но общую суть передают.

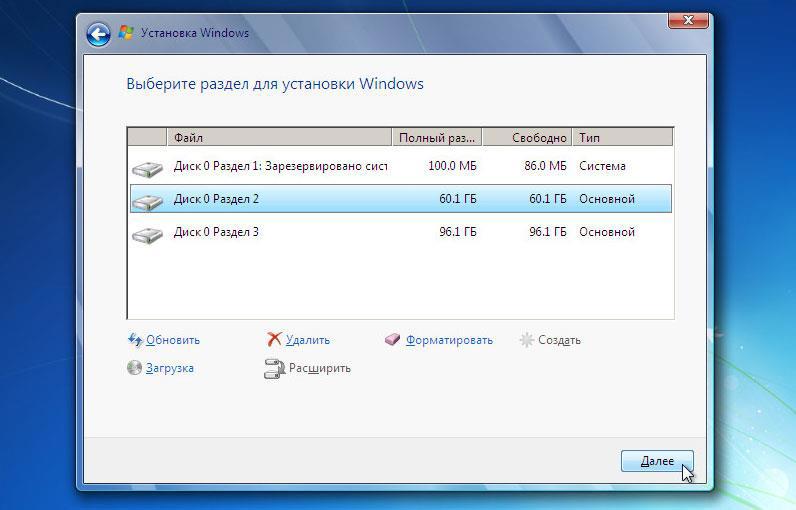

Выбирать автоматическую, естественно, не стал. Ещё не хватало лишиться своего архива хентая с лолями. Перешёл в ручную настройку разделов, и тут начались первые трудности. Если разбивка жёсткого диска на винде выглядит просто и понятно:

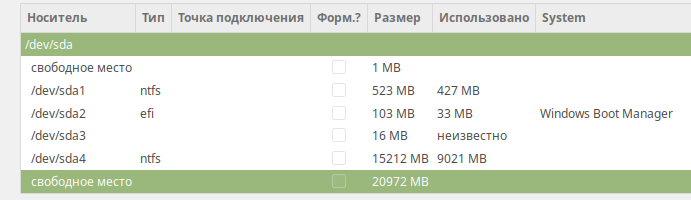

То установщик линукса выдал мне примерно такую ебанину:

Хотя на самом деле не всё так страшно. Даже без понимания, что означают все эти "дев сда", по размеру и файловой системе можно распознать диски C и D. Вот этот NTFS на сто гигов, к примеру, явно принадлежит винде, его и отдаём под новый линукс. Грохнул, превратил в корневой раздел с файловой системой Ext4.

Кроме этого, установщик потребовал создать EFI раздел. Гугл подсказывает, что размером он должен быть 512мб, а большего знать и не надо. Создал, снова нажал «далее». Процесс пошёл. Правда, позже я узнал, что неплохо бы создать ещё и раздел для файла подкачки, но насколько он мне нужен при 16гб ОЗУ, вопрос риторический. Пока что проблем с нехваткой памяти ни разу не возникало.

Ещё несколько минут ожидания, в течение которых мне не выскочило ни одного предложения подрубить вот эти 100500 невероятно крутых и полезных функций (передаю привет винде), и вот передо мной свеженький, готовый к работе Linux Mint. Скрина не будет, ибо интерфейс точь-в-точь повторяет LiveUSB.

В общем, хоть я и справился, но всё же было бы не лишним перед установкой почитать гайд.

4. Железо и драйвера

Так, с чего же начать? Начинаем с железок: все ли живы, все ли обнаружились. Но для начала мой конфиг, дабы заставить всех завидовать читатель понимал, о каких конкретно железках речь:

Мать: ASRock B450M-HDV R4.0.

CPU: 6-core AMD Ryzen 5 2600.

Видео: NVIDIA GeForce GTX 960 (позже заменена на Radeon RX 6650 XT).

ОЗУ: 16гб.

HDD 500gb (позже заменён на SSD того же объёма).

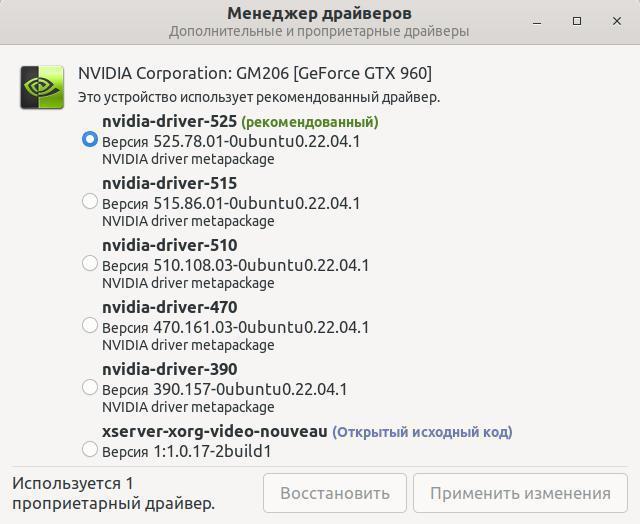

В Linux Mint для этого не надо лезть ни в какие диспетчеры устройств, достаточно запустить менеджер драйверов, который сам всё прочекает и подскажет, чего не хватает.

Как видим, в драйверах нуждается только видеокарта, а всё остальное работает из коробки. По умолчанию стоит свободный драйвер "nouveau", но годится он только для домохозяечных нужд (интернет, офис, видосики). Если же собираетесь использовать линукс для игр или 3д-редакторов, то придётся поставить официальные дровишки.

Вообще, у видеокарт в линуксе есть два типа драйверов:

1) Open-source, созданные сообществом и обычно сразу вшитые в систему.

2) Проприетарные, созданные производителем видеокарты (и тоже иногда вшитые прямо в дистрибутив).

И если в казуальных линуксах есть вот такие графические установщики, то другие дистрибутивы могут потрахать мозг и потребовать ставить дрова через терминал, перед этим ещё и вручную подключая нужные репозитории (с нехуёвым шансом всё сломать и словить блекскрин).

5. Жёсткий диск и его разделы

Второй вопрос на повестке дня: мой родной и любимый диск D с бесценными порноархивами. Тут тоже всё в порядке: NTFS-раздел обнаружился и заработал без каких-либо танцев с бубнами, позволяя мне свободно видеть, открывать, изменять, копировать, создавать и удалять файлы. А вот винда Ext4-раздел уже не увидит, так что перед полным и окончательным предательством Билла Гейтса и отказом от NTFS следует хорошенько всё обдумать.

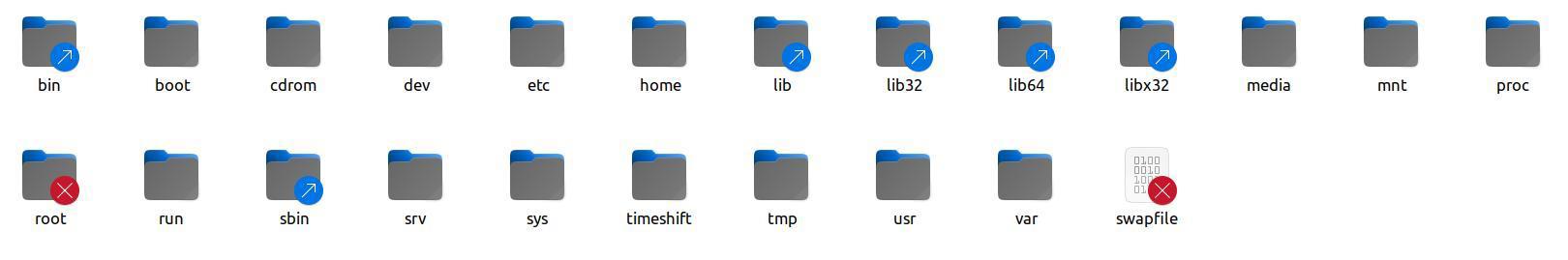

Ну и если уж зашла речь о разделах, то в линуксе нет привычных нам дисков C и D, и даже при наличии двух или больше разделов всё их содержимое будет отображаться в одной куче. Выглядит это примерно так:

Самой интересной тут является папка /home, которая представляет собой пользовательский раздел и содержит привычные виндузятникам папочки:

В обычных условиях именно он играет роль диска D и монтируется на отдельный раздел.

В общем, не потеряетесь.

6. Интерфейс

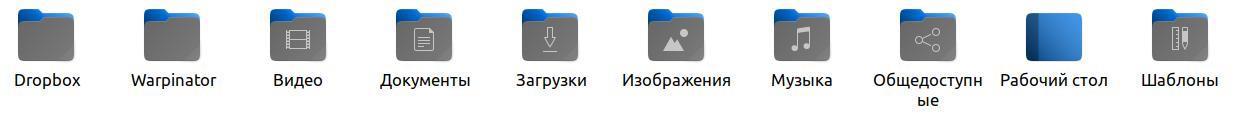

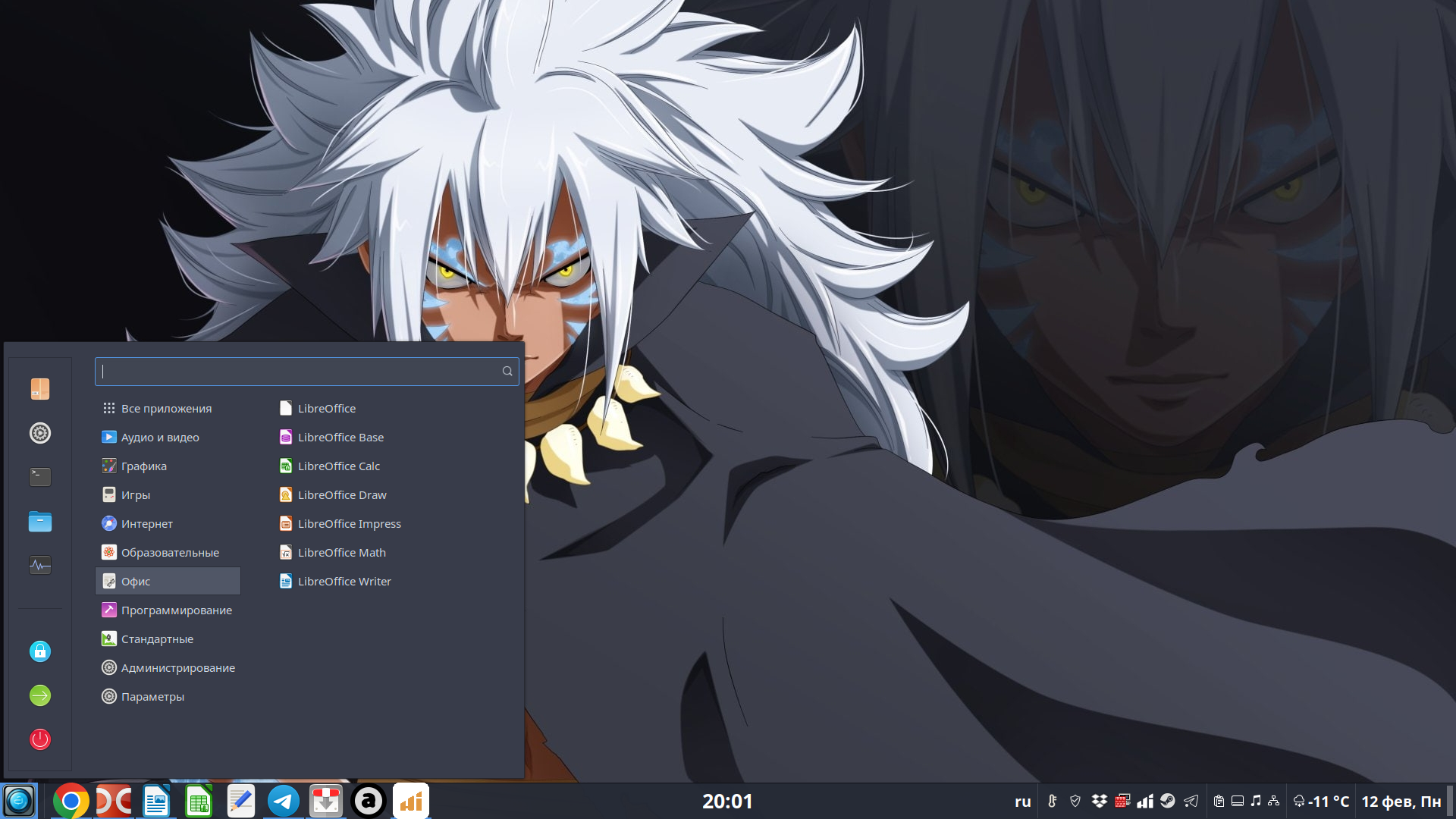

Как уже говорилось, по большей части он вполне себе виндовый: рабочий стол, пуск, панель задач, трей, часы. Хочется отдельно похвалить пуск и панель управления, выполненные здесь на порядок лучше даже семёрочных, не говоря уже о том пиздеце, который явили нам в десятке.

Как видим, всё просто, удобно и понятно. Слева важные кнопочки вроде выключения, терминала, настроек и пакетного менеджера, справа список программ, разбитых по категориям, сверху строка поиска. Довольно умная строка, замечу, понимающая даже виндовые команды. К примеру, текстовый редактор можно вызвать командой «notepad», а терминал — командой «cmd».

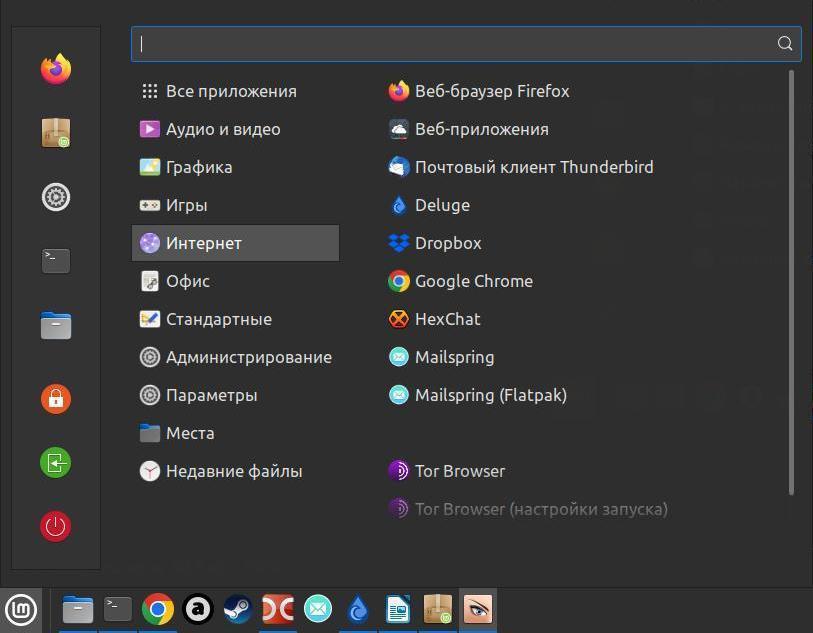

Меню «параметров системы» также порадовало простым и понятным интерфейсом, а не лабиринтом минотавра из десятки:

Причём каждую из его функций можно вызвать коротким запросом в поисковой строке пуска.

Говорят, что пингвиний интерфейс вообще наделён невероятно гибкой настройкой, при желании позволяющей сотворить любое чудовище Франкенштейна, но мне лень этим заниматься, и изменения я внёс самые базовые.

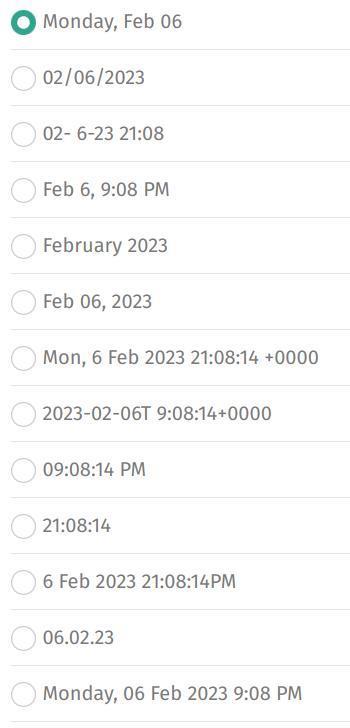

К примеру, изменил формат отображения времени в трее. Штука очень гибкая, и легко и просто настраивается под любой вкус.

Под «легко и просто» я, естественно, имею в виду вот такую вбиваемую вручную ебанину:

%d.%m.%y | %a | %H:%M

После произнесения данного заклинания и принесения в жертву молодой девственницы мои часики приняли следующий вид:

Позже мне пришло ещё более гениальное дизайнерское решение: вытащить апплет времени на панель в двух экземплярах, чтобы в центре крупным шрифтом показывалось время, а в уголке - день недели и дата.

6. Софт. Стартовый набор

Процесс и нюансы установки рассмотрим чуть позже, а пока давайте посмотрим, что нам полагается в дефолтной конфигурации.

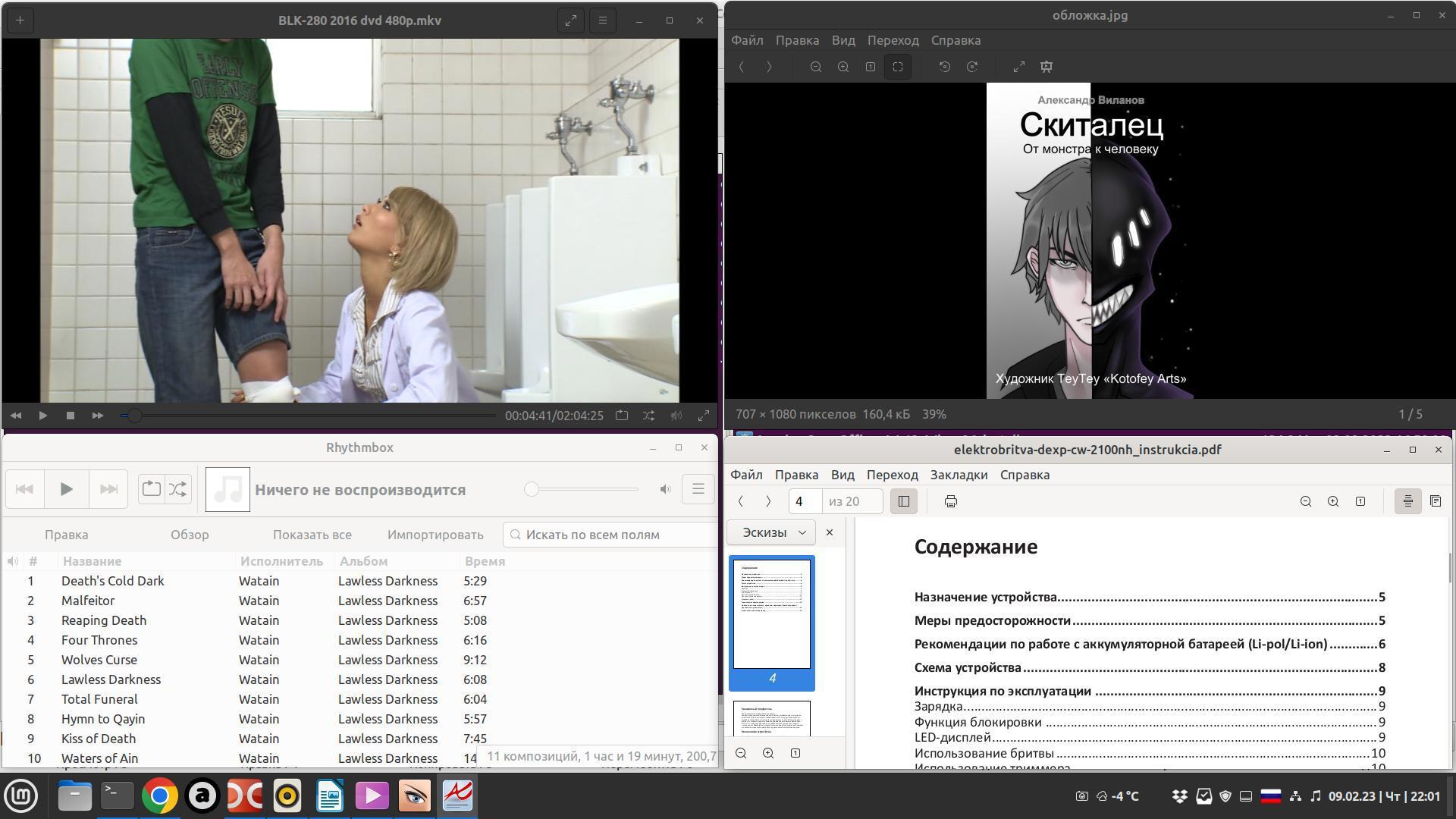

Встроенные плееры (Rhythmbox и Celluloid) - это как Internet Explorer в винде. Заменить на нормальные аналоги и предать забвению. В моём случае это были аудиоплеер Audacious и всем известный VLC.

Просмотрщики картинок и pdf вполне стандартные. Файлы открывают, а большего от них и не требуется.

Текстовый редактор тоже вполне обычный, а вот в дефолтной рисовалке Drawing не обнаружилось банальных инструментов вроде заливки. (По секрету, заливка там есть, но чем её искать, проще сразу поставить нормальный KolourPaint).

Из коробки установлен браузер Firefox, но я заменил его на более привычный пожиратель миров Chrome.

Офисный пакет. Ну, LibreOffice — он и в Африке LibreOffice, тут нечего комментировать.

8. Игры

[Этот раздел написан спустя год, в феврале 2к24, когда автор наконец сподобился испробовать линукс-гейминг. Linux Mint к этому времени был уволен, а ему на смену установлен Endeavouros.]

До этого я вот уже два года страдал игровой импотенцией, но одним прекрасным утром проснулся с мыслью: «Хочу поиграть в Baldur’s gate 3». Сказано — сделано. Сел за комп, написал проду (а как же без неё?) и начал изучать вопрос.

Внезапно обнаружилось, что никаких особых сложностей с запуском игр на линуксе нет. Высшее айти-образование не требуется, просадок фпс не наблюдается.

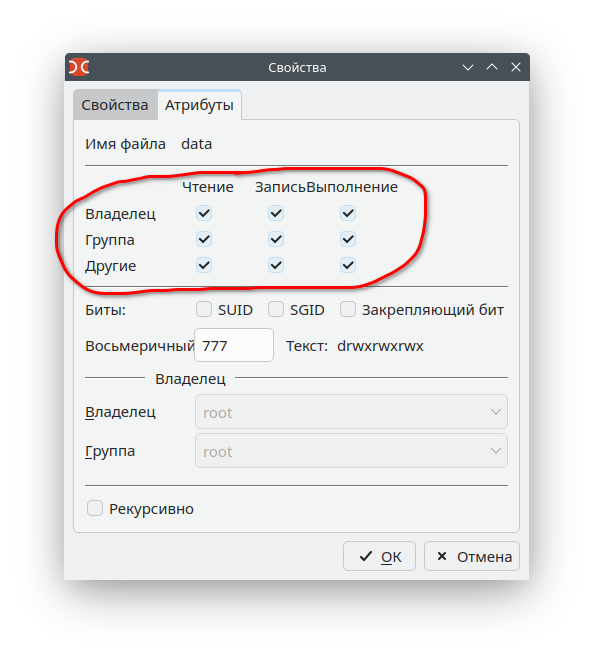

Проблема в моём случае была всего одна: стим не видел 400-гиговый раздел, смонтированный на /media/data, и не мог установить туда игры. Решилось изменением прав доступа к этой папке.

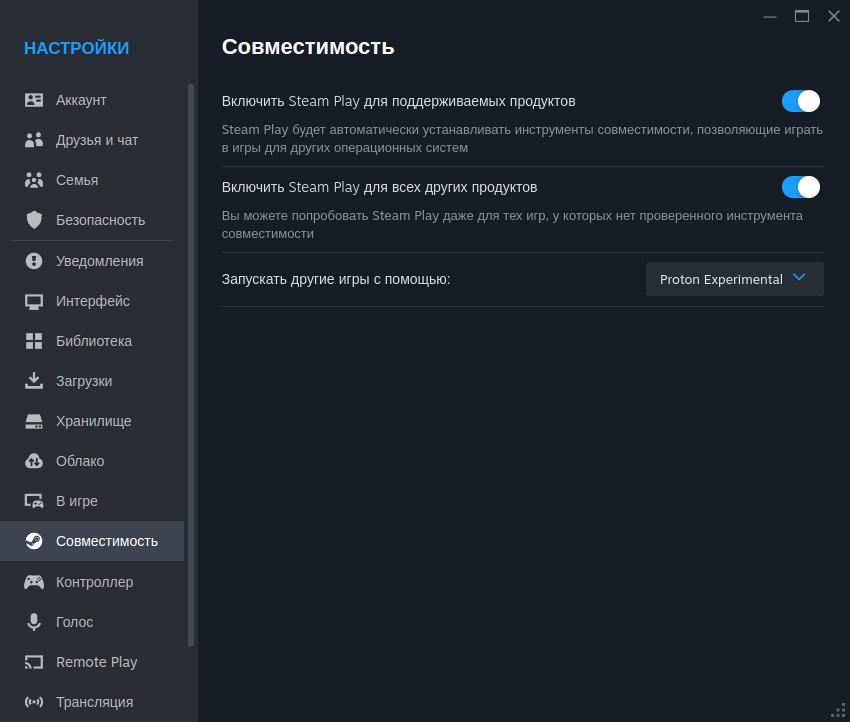

Кроме этого, нужна софтина Proton, отвечающая за запуск виндовых игр на линуксе. В стиме она идёт в комплекте, нужно лишь отметить галочку в настройках, и всё необходимое подгрузится само.

Кроме этого, нужна софтина Proton, отвечающая за запуск виндовых игр на линуксе. В стиме она идёт в комплекте, нужно лишь отметить галочку в настройках, и всё необходимое подгрузится само.

Ну а если вы из этих, которые качают игры с рутрекера и читают Виланова на флибусте, то придётся заморачиваться со специальным софтом (PortProton, Lutris).

Геймпад Logitech F310 обнаружился сразу, безо всяких доустановок и донастроек. Скорее всего, с любым другим XInput-геймпадом будет так же.

Перед покупкой балдура я провёл тест-драйв на трёх уже имевшихся в библиотеке играх: Dark souls remastered, Divinity Original sin 2 и Elden ring. На моей Geforce GTX960 первые две летали на ультрах, а Elden ring показал заметные просадки фпс. То есть всё так же, как и на винде, отличий не замечено.

А вот Baldur’s gate даже на минималках не вытянул 30 фпс, намекнув мне, что хватит мучить бюджетную видеокарту восьмилетней давности.

[Дополнение спустя 2 дня]:

Итак, купил я на заработанные на АТ миллиарды новую Radeon RX 6650 XT (к которой пришлось покупать ещё новый БП).

Пришлось полностью переустановить систему, т.к. видюшка конфликтовала с драйверами Нвидии и отказывалась запускать игры. Может, можно было вычистить их из системы, но мне лень было разбираться.

В итоге всё работает как часы. Игры спокойно выдают 60 фпс, а просадки если есть, то там же, где у всех (третий акт в BG3, открытые пространства в Elden ring).

Подводя итог: линукс гейминг — не миф. Он реально существует. И даже шевелится.

9. Установка нового софта

Пожалуй, самая животрепещущая тема и одна из главных страшилок, витающих вокруг линукса. Вообще, все способы установки софта, с которыми я столкнулся за это время, можно поделить на три разновидности:

1. Установка напрямую из репозиториев.

2. Скачивание пакетов и установка вручную.

3. Приложения, вообще не требующие установки.

Теперь по порядку.

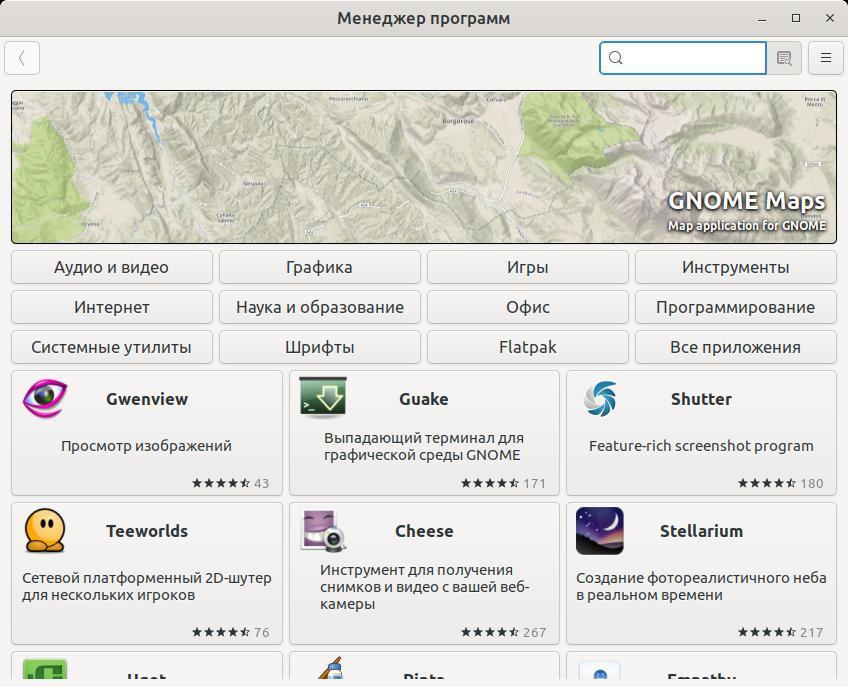

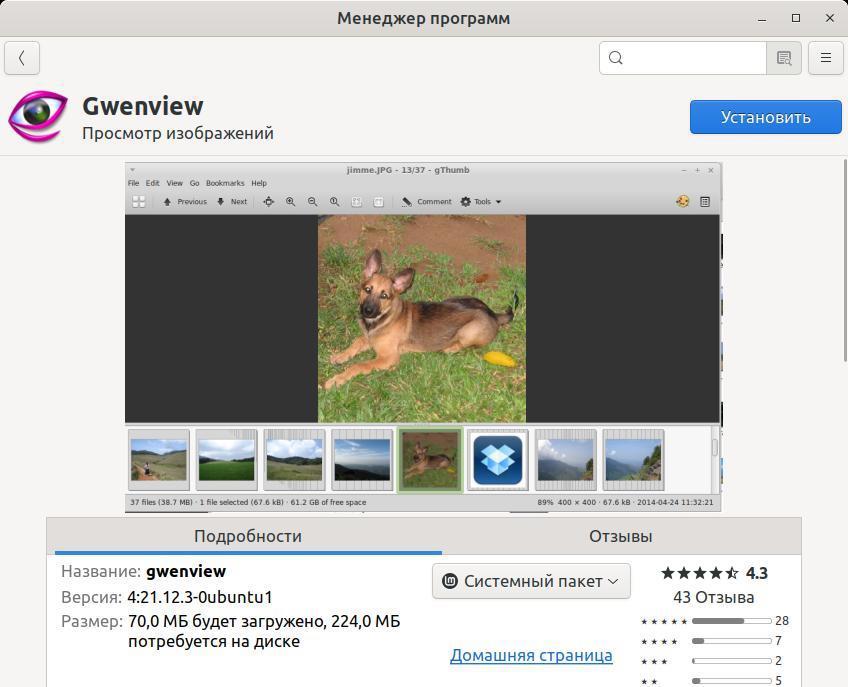

Способ первый. Я уже упоминал графический пакетный менеджер, и там всё до смешного просто. Находим нужную софтину, жмём кнопочку «установить», ждём, жмём «запустить». Готово. Прямо как на смартфоне.

То же самое можно проделать и через терминал, одной короткой командой. К примеру та софтина, что вы видите на скрине, установилась командой:

sudo apt install gwenview

И удалилась командой:

sudo apt remove gwenview

Способ второй. Пожалуй, самый сложный и вызвавший у меня наибольшую головную боль. Хотя, оглядываясь на это сейчас, я вижу, что на самом-то деле всё элементарно. Качаем пакет с официального сайта или ещё откуда. Если он запакован в архив со страшным и непонятным форматом .tar.gz, просто распаковываем. Можно через терминал, можно как в винде: правый клик и кнопочка "распаковать". Затем берём файлы формата .deb и устанавливаем короткой командой в терминале. Готово. Просто, правда?

Но это когда моё высочество соизволило почитать гайды и разобраться в основных командах терминала. А в те времена, когда я их не понимал и слепо копировал всё, что находил в гугле, пришлось немало поматериться. Вот здесь не приведены конкретные команды, и инструкция ограничивается пространным "установите с помощью какого-то dpkg", а здесь команда заточена под определённую версию софтины, которая успела уже сто раз поменяться.

(Через день после написания блога обнаружил, что deb-пакеты тоже можно поставить без командной строки, открыв через встроенную в Минт программу установки пакетов GDebi).

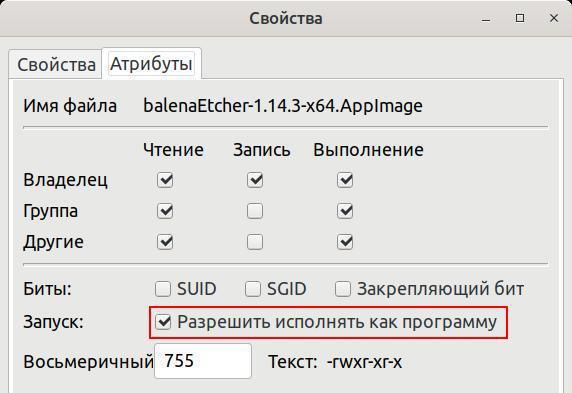

Способ третий. Есть такой формат файлов .appimage. По сути принцип работы у него тот же, что и у хорошо знакомых нам .exe, т.е. можно напрямую запускать двойным кликом по файлу. С той оговоркой, что перед этим ему нужно дать право стать исполняемым файлом, тыкнув галочку в настройках.

Если интересуют цифры, то второй и третий способ встречаются примерно никогда, а 99% нужных приложений нашлись в репозиториях и установились в один клик в пакетном менеджере.

А ещё, вспоминая винду, она любит при установке софта заводить свою любимую шарманку: хочу визуал с++, хочу нет фреймворк, хочу директ икс, хочу то, хочу это. Линукс тоже частенько запрашивает доп. пакеты, с той лишь разницей, что ставятся они все разом в один клик.

10. Как оно в целом ощущается

Вообще, о таком сложно судить, когда потребности не выходят за рамки написания прод в офисе и просмотра аниме в браузере. Чтобы сделать полноценные выводы, нужно попользоваться линуксом на корпоративном уровне, в организации хотя бы на полсотни компов с юзерами разной степени тупости, локальной сетью, интернетом через прокси, принтерами, проекторами и прочими кошмарами сисадмина.

Ну а со стороны простого юзера… Если честно, на момент 2к23 года это по большей части та же винда, разве что менее запутанная и навязчивая, но в то же время менее интуитивная. Навигация по содержимому накопителя, использование софта, сёрфинг по интернету — всё выглядит знакомым и не требует освоения каких-то особых навыков, а все основные гайды можно изучить в неспешном темпе за пару вечеров. Что-то здесь легче, что-то сложнее. Да, к некоторым моментам придётся привыкнуть, но разве в винде было иначе?

11. Недостатки.

Я тут уже язык стёр, облизывая линукс, а что у него по недостаткам? Основных я могу выделить пять штук.

Первый: виндовый софт. Если очень захотеть, установить его можно (но не нужно). Так что если вам кровь из носа нужен Microsoft Office и Photoshop, и ну никак не подойдут бесплатные аналоги (Libreoffice, Gimp), то вам не сюда.

Второй: железо. С базовым набором "комп+монитор+клава+мышь" проблем возникнуть не должно, видеодрайвера тоже работают нормально. Но если у вас стоят какие-нибудь навороченные сабвуферы, или ваши наушники стОят, как вся сборка соседа, то готовьтесь к танцам с бубном.

Третий: игры. Нет, я не забыл, как сам же писал, что они запускаются и работают. Но иногда всё же возникают мелкие баги и косяки, которых на винде не было, плюс перед запуском придётся прочитать пару-тройку гайдов.

Четвёртый: кодировка.

Для меня стало открытием, что линукс и винда используют разные кодировки для текста, вследствие чего .txt файлы, созданные на винде, вместо русских буковок выдавали мне кракозябры. В попытках переконвертировать их я либо ничего не добивался, либо с концами убивал файлы, хранящие бесценные знания человечества.

В общем, перед сменой оси настоятельно рекомендую перевести все текстовики в офис или облако.

Сюда же скачанные сами-знаете-откуда mp3 дискографии, при открытии через аудиоплееры также превращавшиеся в наборы кракозябр. И если одни плееры удавалось переучить на нужную кодировку, то другие упорно продолжали выдавать вот такие произведения искусства:

Пятый: зависимость от интернета. Если в винде вы можете скачать exe-установщики для всего нужного софта и при необходимости поставить его даже на отключённый от сети компьютер (кроме случаев, когда особо одарённые разрабы зачем-то делают онлайн-установщики), то на линуксе в этом плане всё непросто.

Установка из онлайн-репозиториев, ясное дело, без интернета невозможна в принципе. И даже скачанный deb-пакет при установке может запросить ещё десяток зависимостей, без которых он не сможет работать и которые придётся докачивать всё из того же интернета.

А инструкции по созданию оффлайн-установщиков доведут вас до [роскомнадзора] быстрее, чем цифра в извещении о зарплате.

12. Вирусы

Здесь ограничусь тем, что развею два популярных мифа.

Первый: винда ловит баннеры и майнеры от каждого неосторожного чиха. Я сижу на винде уже лет двадцать, успел застать ещё 98 версию, и за всё это время с вирусами на домашнем пк сталкивался раз пять, последний из которых случился году этак в 2к15 во времена семёрки.

Второй: на линуксе не существует вирусов. На самом деле в написании вредоносного кода для пингвина нет ничего невозможного, а засилья вирусов там нет по двум основным причинам:

1. Несколько иная структура системы, усложняющая распространение вредного софта.

2. Всё ещё низкая популярность системы. Сдалось кому-то писать вирус ради полутора линуксоидов, когда виндой пользуется 1,5 млрд юзеров.

Подробнее с вопросом можно ознакомиться, например, в этой статейке.

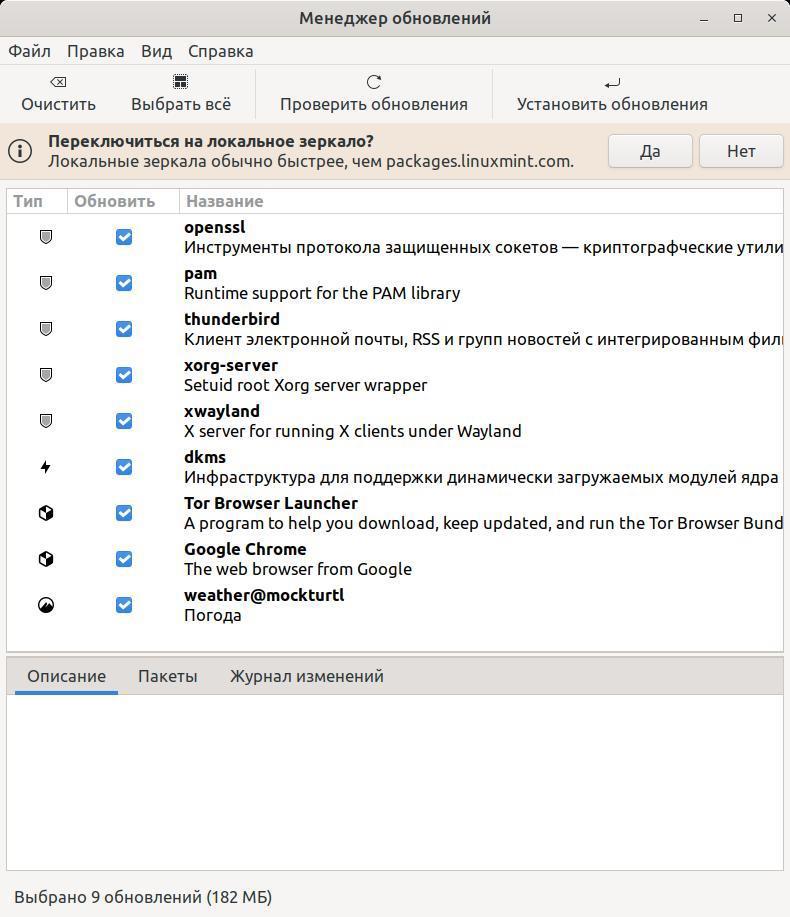

13. Обновления

Обновления десятки (лицензионной, конечно же) — это притча во языцех. У тебя горят дедлайны, и проект должен быть закончен ещё вчера? Ну ничего, день подождали, подождут и ещё часик, так что пойду-ка я обновлюсь. Да, надо вотпрямщас! И пусть весь мир подождёт. А ты сходи чайку попей. И поищи новую вакансию на хх.ру.

В линуксе такой диктатуры, понятное дело, нет и в помине. Только демократия, только воля народа. Обновляется она по команде юзера и безо всяких часовых перезагрузок. Более того, за обновления и линукса, и софта, и вашего организма утром первого января отвечает единая утилита, обновляющая всё и сразу по одному щелчку.

14. Вывод

Итак, подводим итоги. Как следует из прочитанного, для пользования линуксом в 2к23 году уже не нужно иметь пять высших образований, понимать латынь и наизусть знать Некрономикон. Если вы держите навороченного оборудования и не привязаны к виндовому софту, то переход не составит особых проблем.

А ещё, расписывая преимущества винды и недостатки линукса, многие забывают про одну маааленькую деталь, которую сложно будет понять вольной русской душе. А именно — его бесплатность.

Ведь своей популярностью винда обязана не какому-то там удобству и простоте, а в первую очередь райским кущам рутрекера. Если наступят тёмные времена, когда за пиратство начнут сжигать на кострах, а всех виндузятников обяжут покупать винду, офис и фотошоп за свои кровные, то 90% населения этой страны оперативно перейдёт на линукс, освоится в царстве пингвинов и про десятку больше не вспомнит.

15. Другие дистрибутивы и оболочки.

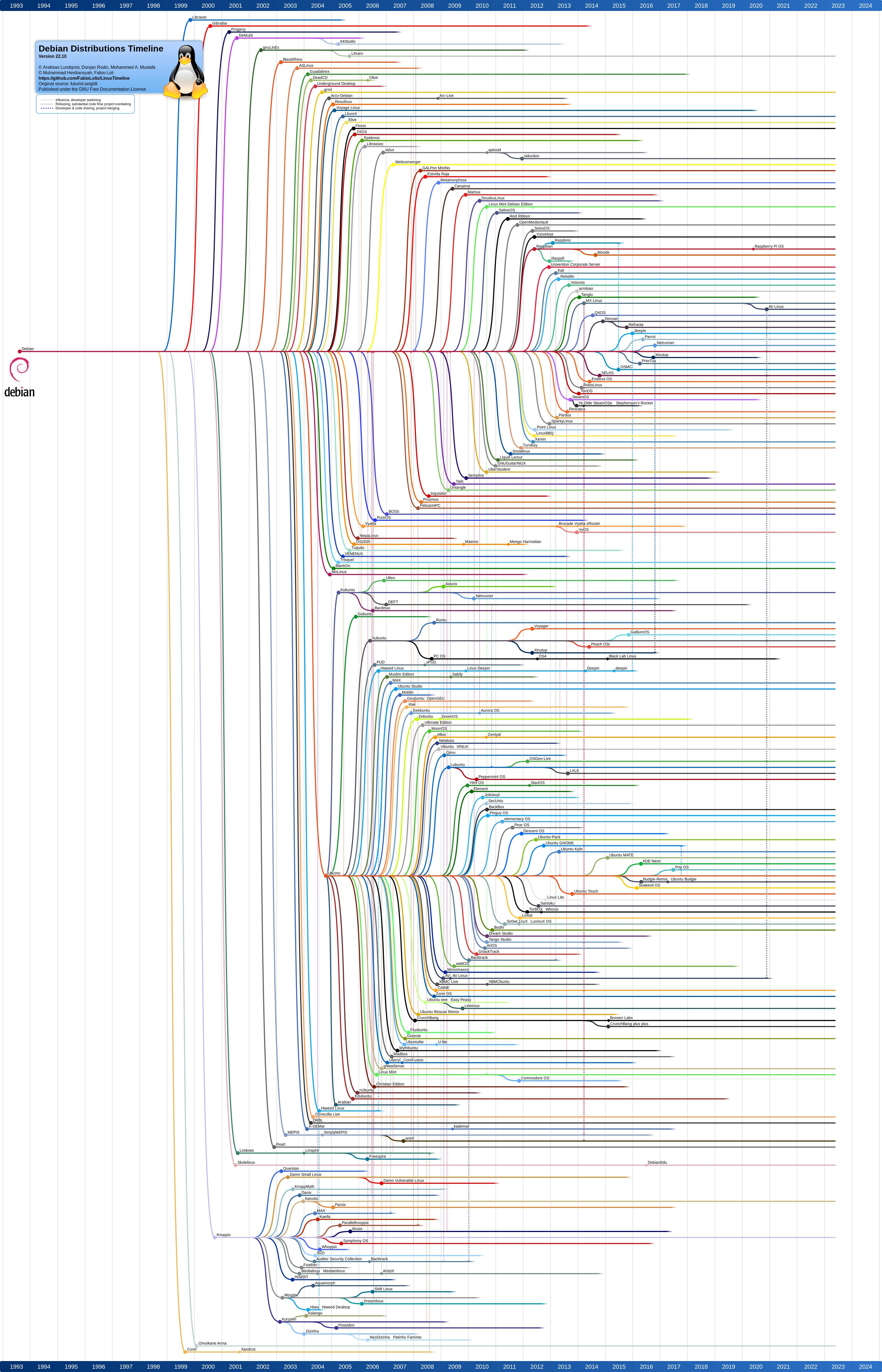

Я тут весь блог посвятил Linux Mint, а что по другим дистрам и оболочкам? Они есть, и их много. Чтобы вы понимали, насколько много, вот мемная картинка с веткой форков Дебиана.

Зачем столько? А затем, что есть такая штука — дистрохоппинг. Это тяжёлое психическое заболевание, при котором вам не сидится на одном дистре, и вы прыгаете с одного на другой, бесконечно пробуя разные дистрибутивы и оболочки.

Меня сей недуг тоже не обошёл, и за год пользования линуксами я успел перепробовать много всего, и здесь вкратце опишу, что больше всего запомнилось и понравилось. (Текст ниже может меняться по мере переобувок автора)

Дистрибутивы.

- Mint. Лучший вариант для первого линукса. Прост и интуитивен, а его дефолтная оболочка Cinnamon очень похожа на винду и не заставит привыкать к новому интерфейсу (в отличие от той же Ubuntu).

- Manjaro. Построен на Arch Linux и отличается главным образом подходом к установке приложений. Про deb и rpm пакеты там можно забыть, зато есть много софта во встроенных AUR-репозиториях. А ещё он зелёный.

- Fedora. Это уже вариант не для новичков, т.к. предустановленного софта и дров там почти нет, и всё нужное придётся ставить вручную (но для кого-то это как раз будет плюсом).

- EndeavourOS. Как и Манджаро, происходит от Арча, но по ощущениям менее казуальный. Установка приложений производится через терминал, как в 18 веке. Есть графический менеджер пакетов Pamac, но его нужно что? Правильно - установить через терминал. Зато имеет больший выбор графических оболочек, чем Манджаро, и подгружает их прямо во время установки, без необходимости качать несколько отдельных образов.

- Zorin - красивый, приятный и минималистичный дистрибутив. Чтобы вы понимали, насколько он красивый: я даже не стал менять дефолтные обои на анимешные, и остался на полностью стандартном интерфейсе. Но через две недели пользования он почему-то перестал видеть звуковое устройство. С проблемой не справился даже всемогущий гугл, и систему пришлось снести.

- Nobara. Форк Федоры, заточенный под гейминг. Довольно бессмысленный, т.к. затачивать там особо нечего. Установить ручками Стим и ge_proton (если нужен) - дело пяти минут. А видеодрайвера и так предустановлены в большинстве нормальных дистров.

Графические оболочки:

- Cinnamon. Мой личный топ 1. Красивый и удобный, во многом похож на винду.

- Gnome. А это вариант для тех, кого зае**ла винда, и хочется новых ощущений. Имеет, пожалуй, самый удобный механизм переключения между окнами (а это важно, когда у вас открыт десяток файлов в офисе). Из недостатков: оболочка слишком деревянная и неповоротливая, и для нормального пользования приходится допиливать её расширениями. Даже кнопка "свернуть все окна" - это отдельное расширение, которое нужно УСТАНОВИТЬ. Этакий world of warcraft от мира линукс.

- KDE. Ещё один вариант из категории "похожих на винду". Более продвинутый, чем Cinnamon. Темы и иконпаки можно подгружать и менять прямо через меню настроек, а не скачивать вручную с сайтов. По умолчанию установлены такие штуки, как менеджер буфера обмена и KDE Connect - софтина для синхронизации со смартфоном. Но из-за ряда недостатков всё же проигрывает Циннамону. Например, огромные миниатюры (скрин внизу), которые никак не уменьшить.