Четверговое интервью. Мышык Лев Федорович

Автор: Елена СтаниславоваСегодня четверг, значит, у нас разговор с очередным интересным собеседником.

В этот праздничный для российских мужчин день (примите мои искренние поздравления!) на мои семь вопросов отвечает представитель мужской половины человечества - Мышык Лев Федорович.

***

- Лев Федорович, вы любили ходить в школу? Если нет (или да), то почему?

- Нет, не любил. Меня считали сильно дохрена умным и за это часто прилетало от одноклассников. Учителя, понятно, пытались бороться, потому что не мне одному доставалось. Но нас в классе было 44 (сорок четыре) уникальных ярких индивидуальности. Классов не хватало: вторую школу в этом же районе построили только в 2020м году, больше полувека прошло. Потому мы учились в две смены. Учителя были не так, чтобы очень бодрые и свежие, когда до нас доходила очередь. Ну и длительность урока, наверное, все помнят еще - 45 (сорок пять) минут. Сколько времени учителю остается на каждую индивидуальность, посчитать недолго. По физике, например, в школе у меня стабильно была двойка, иностранный я частенько прогуливал. Это в институте я в олимпиадах участвовал и по физике и по французскому, а в школе как-то не перло. Не шла карта.

*

- Случилось ли в вашем детстве или ранней юности что-то такое, о чём вы хотели бы забыть?

- Вот именно школа. Мне и потом случалось глупости делать. Но это именно как ошибки - было, виноват, исправился, извинился. Или - не извинился, стыдно до сих пор. А вот школу просто вспоминать неохота. Умом понимаю, никто специально не старался наступить мне прямо на хвост - но платил я. И плату уже списали. А время жизни компенсировать невозможно физически, если бы даже юридически это получилось истребовать.

- В вашем профиле на АТ нет ни слова о вас. Почему вы не захотели ничего поведать общественности?

- Первое, я придерживаюсь той точки зрения, что кухню читателю/зрителю показывать не надо. Покажи результат. "Победу в самом деле ничто не заменит", не помню автора цитаты. Результат у меня довольно скромный, нечем хвастаться. Нехрен тогда и личностью своей размахивать.

Второе, конечно, цитата из Чехова: "Какое наслаждение уважать людей! Когда я вижу книги, мне нет дела до того, как авторы любили, играли в карты, я вижу только их изумительные дела." Так что, читатель, ты меня уважаешь?

Третье, сугубо практическое:

По оговоркам и умолчаниям умный человек и без моих потуг легко догадывается и кто я есть, и чем дышу, и даже в каком районе Гомеля живу. И узнает обо мне больше, чем я сам о себе знаю - со стороны оно виднее. Так чего напрасно кнопки жать?

*

- Значительная часть ваших произведений написана в жанре фанфика. Вам так близки сочинения "по мотивам"?

- Скорее, мне жаль, что хорошие герои и качественные миры лежат без дела. Я проектировщик, у нас повторное применение все равно что знак качества. Если ты сделал нечто, что может применить твой последователь, ты для всей цивилизации сберег несколько трудодней или там человеко-месяцев. Идеально, если твое изделие применяют без доработок. Это, правда, бывает редко: условия меняются, так что решение, пригодное двадцать лет назад, сегодня уже тяжелое и дорогое. Но "пролезть в серию" для меня вполне себе достижение. Ученые, кстати, тоже гордятся высоким индексом цитирования: значит, они востребованную тему раскопали, не сепульки с хреном.

А в литературе и в искусстве мы видим что? Все требуют: давай, гони уникальное. Допустим, автору неинтересно изобретать уникальные декорации, его стихия - характеры. Он отделывается: абстрактный лес, абстрактный замок - нет, говорит критика. Скучно, плоско, мало, сухо. Звездолет бетонный, Дар Ветер картонный. (Это, кстати, реальные замечания к "Туманности Андромеды", И.А.Ефремова.) Критика говорит: давай, развивай то, прописывай се. Автор существо крайне уязвимое перед мнением пачтеннейшей публики, он добавляет, развивает, усугубляет - вот, рождаются перетяжеленные псевдороманы, в которых сама история от силы на рассказ, ну там - повесть. Остальное наверчено, чтобы защитники копирайта не могли доковыряться.

Шекспир мог себе позволить повесить на сцене табличку: "Лес", "Дворец", "Поле битвы" - и актеры крались по лесу, гордо шествовали по дворцу, продвигались с опаской по полю битвы. Вергилий начал "Энеиду" прямо с Гомеровского падения Трои. Автору из каждого утюга втирают: ты че, типа, Вергилием себя возомнил, гладиатор-плагиатор? Рисуй свою Трою и своего Энея, иначе нещитово.

Есть стадия изготовления деталей - а есть стадия, когда из деталей, из кусков культурного пласта уже пора собирать паровоз. Пора синтезировать, иначе цивилизация так и помрет среди идеально сохраненных кусочков идей, не собранных в нечто единое для шага на следующий уровень.

И мне интересно именно вот собрать картину, чтобы исходные образы, заимствованных героев ни в чем не править. Не подкладывать под них собственные характеры, не приписывать им отсебятины. Именно те герои, именно те характеры - рисунок, ситуация, мозаика.

Удается мне это или нет, с моей точки зрения судить не вполне корректно. Это следует оценивать читателю. Но стремлюсь я именно к сложной картине, где всему найдется место.

*

- Книгу о чём вы никогда не напишете?

- О войне. О настоящей войне. Я там, к счастью, не был - и потому не чувствую себя вправе вообще об этом говорить. И уж тем более, зарабатывать на этом известность или деньги. Я не понимаю, как можно георгиевскую ленточку носить, если ты лично сам вот этими руками танк не сжег. Намного честнее писать фанфики по аниме.

*

- Насколько явно должен быть выражен отпечаток личности автора, авторский взгляд на мир в каждой книге?

- Если публицистика, то важнее затронутая проблема. Хороший публицист не должен ее заслонять, не должен перетягивать одеяло с: "Ой, какая тут беда приключилась, как бы тут помочь?" на: "Ух какой тут я замечательный и как я тут ловко всю разруливаю".

А вот в художественной книге все ровно наоборот. Единственное, что вообще нужно от искусства: мнение конкретно именно вот этого автора. Что, кроме Пикуля никто исторических романов в СССР не писал? Писали и во множестве, и про времена Екатерины, и про конвой PQ17. Но массы гонялись не за брежневской "Малой землей", а за бездуховным низким Пикулем. За его, пикулевским, отпечатком личности.

"Па-ачтеннейшая пу-ублика" идет не на спектакль, она идет на актера. На Тихонова в роли Штирлица. Историю штурмана Александра Селькирка описывали двадцать авторов. Даниэль Дефо со своим "Робинзоном Крузо" был двадцать первым - но только он пережил века. Никто другой не сумел.

К счастью для автора, вот именно авторский отпечаток личности выражается в каждой книге автоматически. Начиная от орфографии. У многих на этом и заканчивая.

Отсюда очень простой вывод: чем больше автор следует за правилами мейнстрима, чем больше подчиняет свою личность учебнику или там лучшей в мире школе книжной коммЭрции - тем ближе он к штамповке, тем проще его заменить таким же автором сходного жанра или просто литнегром, разрисовывающим заготовку по заданному шаблону. Скоро вот ChatGPT подтянется - тогда точно публика будет интересоваться, живой ли автор.

*

- Если бы вам представилась возможность попасть в далёкое будущее, рискнули бы? Почему да/нет?

- Нет, не рискнул бы. Семью не на кого оставить.

Спасибо всем, кто дочитал до конца. Удачи вам.

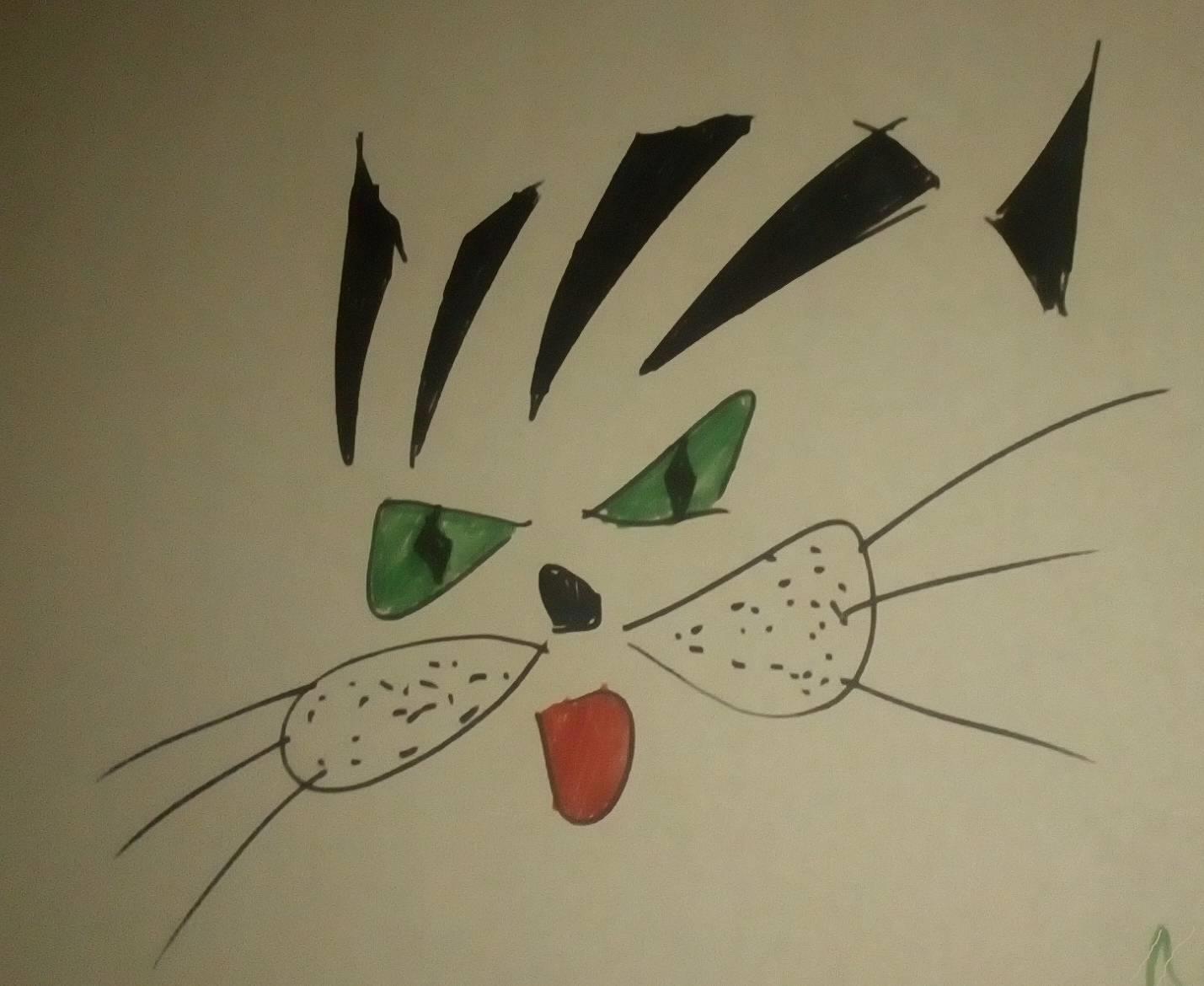

Иллюстрации от Льва Федоровича:

ЗЫ

Предыдущие четверговые интервью можно найти по тегу четверговое интервью.