Амур и другие – забытые победы русского флота.

Автор: Андрей УлановКогда заходит речь о русско-японской войне, даже любители военно-морской истории первыми вспоминают подвиг «Варяга», бой «Стерегущего» или Цусиму. Между тем, все это были поражения русского флота. Успехов же, и значительных, добились другие корабли.

Держись спокойнее, браток,

На нервы мизерна цена.

Здесь не Европа, а Восток

И в моде минная война.[1]

Черный день японского флота.

2 (15) мая 1904 года японский отряд адмирала Насима вышел на уже ставший привычным патруль по блокаде гавани Порт-Артура. По данным японской разведки, в Артуре на тот момент боеготовыми были только два броненосца – «Пересвет» и «Полтава». Трех эскадренных броненосцев в качестве главных сил блокадного патруля должно было вполне хватить для предотвращения любых попыток русских помешать идущей полным ходом высадке японских войск.

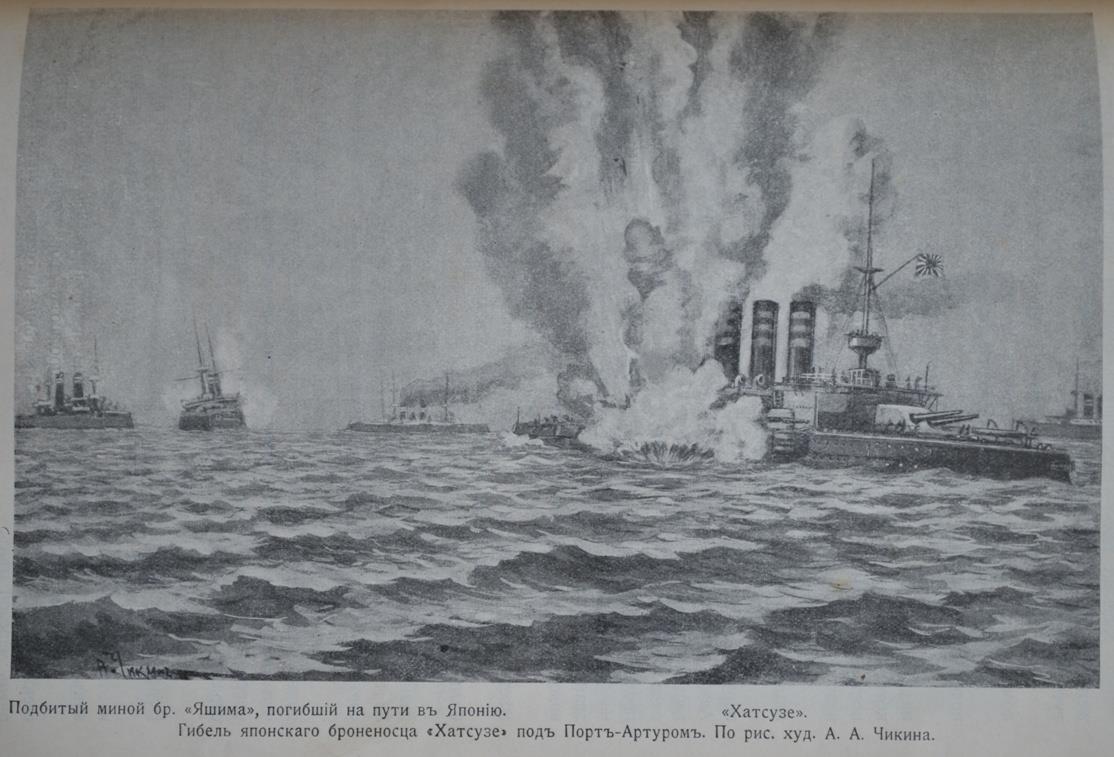

Как принято говорить в таких случаях, «ничто не предвещало беды» -- ну, кроме самого факта идущей войны -- когда в 9.55 под килем флагманского «Хацусэ» прогремел мощный взрыв. Построенный британцами из «Армстронга» корабль оказался достаточно крепким, а море – спокойным, что позволило японцам начать спасательные операции и даже попытаться начать буксировку корабля. Но когда броненосец «Ясима» двинулся к поврежденному собрату, чтобы взять его на буксир, раздался второй взрыв, уже под ним, а еще через несколько минут – третий. После которого на флагманском броненосце детонировали артпогреба и он почти мгновенно затонул, унеся на дно половину команды под аккомпанемент беспорядочной пальбы уцелевших японских кораблей по «русской подводной лодке». Второго подранка самураи пытались утащить на базу, но затем стало ясно, что вода прибывает быстрее, чем её откачивают – и флот Страны Восходящего солнца лишился еще одного броненосца.

Это был еще не полный список дневных потерь японцев. В то же день из-за густого тумана броненосный крейсер «Касуга» протаранил… японский же бронепалубник «Иосино», также быстро затонувший с большей частью команды. Но к этой «победе» русские моряки прямого отношения не имели – в отличие от гибели двух эскадренных броненосцев. В тот момент еще никто не мог сказать, что эта победа станет не только самым большим достижением русского флота в этой войне, но и на все последующие. Ни РИФ, ни пришедший ему на смену советский флот успехов подобного масштаба больше добиться не сумел, почти тридцать тысяч тонн боевого тоннажа двух японских броненосцев так и остались никем не превзойденным достижением. И этого успеха добились не многочисленные адмиралы, ни орудия главного калибра броненосцев, а капитан 2 ранга Ф.Н.Иванов и его минный заградитель «Амур».

Грузите мины бочками.

В деле морского минного оружия Россия могла заслуженно считать если не самой передовой морской державой, то уж точно среди лидеров. Еще во время Крымской войны русские мины системы Якоби и Нобеля, как считается преградили путь союзному флоту на Балтике. Всего под Кронштадтом выставили 1865 мин, 474 конструкции Якоби и 1391 -- Нобеля.

Правда, наибольший ущерб они сумели нанести в значительной степени благодаря э-э… слабоумию и отваге второго по значимости офицера британской эскадры, контр-адмирала Майкла Сеймура. Бравый моряк решил потыкать в свежевыловленную русскую мину тростью, но не учел, что вытащенная из родной водной стихии дама «на взводе» и готова взорваться в любой момент. К счастью для англичан, они, судя по всему, выловили мину системы Нобеля, в которой было 3-4 кг пороха, а не Якоби с её 26-28 кг, так что ущерб ограничился ранениями и контузиями собравшихся вокруг матросов и офицеров.

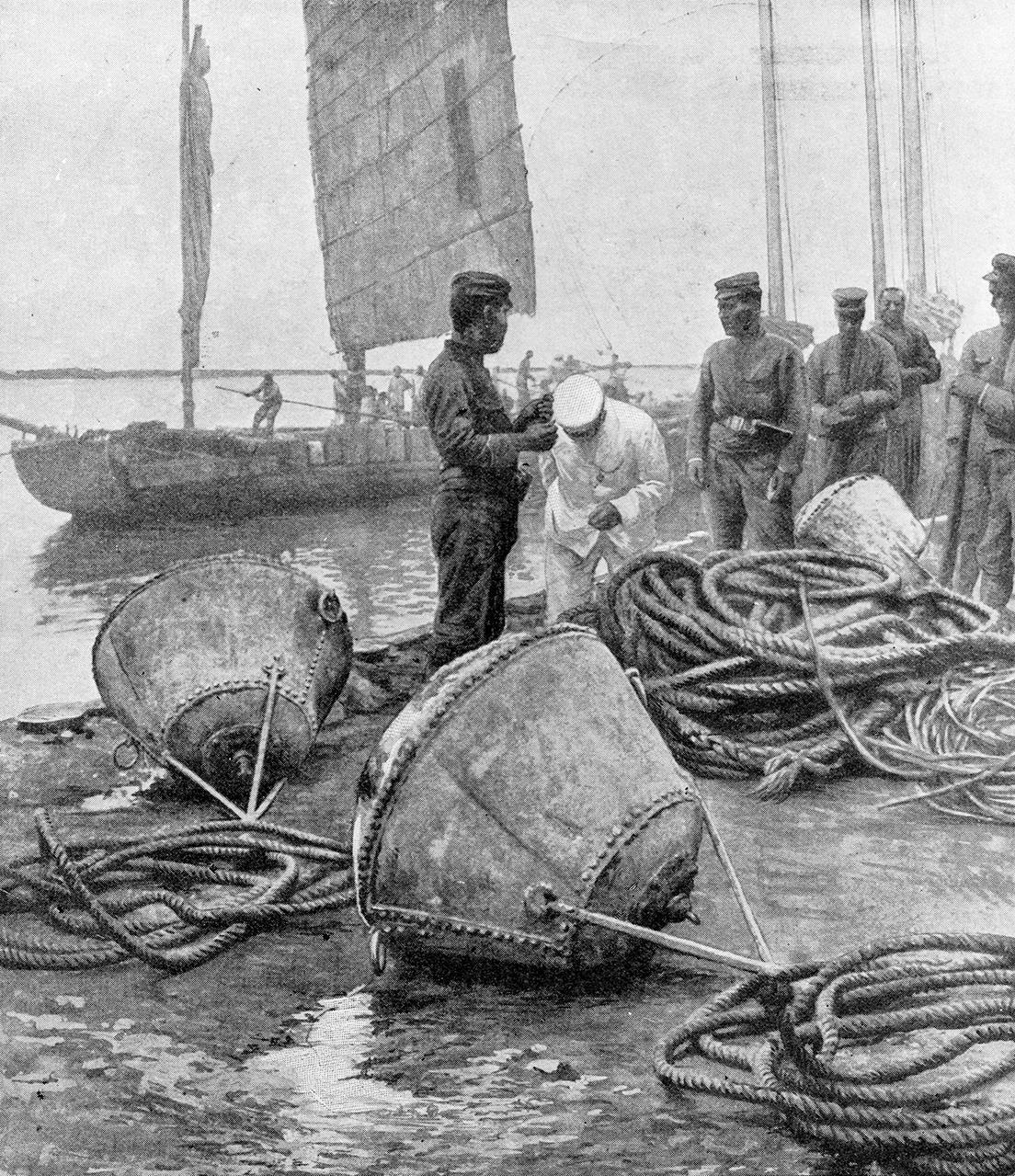

К началу русско-японской войны морские мины, как и способы их установки, значительно усовершенствовались. На основе закупавшихся во время русско-турецкой войны мин системы Герца были разработаны собственные проекты гальваноударных якорных мин. Что более важно, в России были созданы специальные корабли и разработаны системы для быстрой установки морских мин. Так, в рамках судостроительной программы на 1895–1902 гг были запланированы «Заграждатели для эскадры Тихого океана… 2500 тонн». Первоначально для кораблей планировалась механическая системы постановки мин, разработанная лейтенантом В.А. Степановым для заградителя «Буг», однако в итоге остановились на ручном способе, что потребовало увеличения экипажа на 70 человек. К 1901 году оба минзага были закончены и спешно отправлены на Дальний Восток с полной загрузкой взрывчатыми «подарками» -- на «Амуре» находилось 452 мины, а на «Енисее» 424. В Порт-Артур корабли пришли в марте 1902 года.

А дальше, как часто бывает в России, началась чехарда, бардак и «копеечная экономия».

Всем было «в общем» понятно, что два современных минзага представляют собой мощное оборонительное оружие, которое в случае войны в сжатые сроки может превратить воды вблизи крепости в очень опасное для вражеских кораблей место – это даже не беря в расчет возможные активные минные постановки у вражеских берегов. Однако для этого нужны были не только сами корабли, но и… мины, значимых запасов которых в Порт-Артуре не имелось. Так, в 1903 году штабом эскадры был разработан план, по которому Талиенванский залив перекрывался минным заграждением. Но поскольку запасы на самих минзагах хотели «приберечь», оказалось, что мин не хватает. Идея запросить 400 мин из Владивостока не нашла отклика в штабе наместника – там решили, что заграждение Талиенванского залива должно выполняться минными транспортами с помощью имевшихся на борту мин, а потомзапасы «как-нибудь пополним». Запрос о втором комплекте мин для минзагов был сделан еще в 1902 году.7 января 1904 адмирал Витгефт в очередной раз осведомился «а когда же?» и получил ответ: 1000 мин заказаны заводу, но так уж и быть, специально для вас 500 мин из имеющихся запасов отправлено в Одессу для погрузки на пароход «Смоленск». До начала войны оставалось меньше месяца и, как несложно догадаться, в Порт-Артур эти мины так и не попали. В итоге 400 мин было выставлено в заливе в начале войны, причем первыми их жертвами стал закончивший постановку «Енисей» и посланный на розыски «японских миноносцев» без точного плана минного заграждения крейсер «Боярин».

Из японских кораблей к жертвам «Енисея» можно присчитать старый парусно-паровой корвет «Каймон», числившийся в японском флоте как «корабль береговой обороны третьего класса». 22 июня 1904 года взрыв русской мины закончил его карьеру, как и жизни 22 членов экипажа, включая командира.

Успех не по приказу.

Первая попытка «достать» японские броненосцы была предпринята еще адмиралом С.О.Макаровым. После очередного обстрела Порт-Артура японскими броненосцами он приказал выставить минную банку в районе, откуда велся обстрел. Постановкой занимался 28 февраля минный транспорт "Амур", а для его прикрытия были выделены крейсер "Баян" и миноносцы "Внимательный", "Сердитый", "Смелый", "Стройный" и "Страшный". Однако вся эта масштабная операция закончилась выставлением к юго-западу отЛяотешанского маяка минной банки… из 20 мин. Судя по всему, для противника вся эта суета незамеченной не осталась и в при дальнейших обстрелах японские броненосцы просто не заходили на опасное место. Хотя 17 мая 1904 года как раз юго-западнее полуострова Ляотешаньподорвался на русской мине и мгновенно затонул японский эсминец «Акацуки». Погибло 23 члена экипажа (включая командира), ещё 36 было спасено другими эсминцами. Впрочем, это могли быть и другие мины, но тоже выставленные «Амуром».

Свои выводы сделали и русские минеры. С началом высадки войск, японский флот перешел к ближней блокаде Порт-Артура, чтобы исключить внезапный рейд русских кораблей к месту высадки. На тот факт, что японцы при этом ходят по одному и тому же маршруту, обратили внимание многие офицеры эскадры, но больше всего это заинтересовало командир «Амура», капитана 2 ранга Ф.Н. Иванова. По его просьбе наблюдательные посты при помощи пеленгов, более точно вычертили пусть японской блокирующей эскадры. Однако, учитывая прошлый опыт, это требовалось сделать незаметно для японцев.

Подходящий день настал 1 мая, когда дежуривший на сигнальной станции Золотой Горы лейтенант Гадд по собственным наблюдениям и данным с других постов решил, что выход на постановку мин возможен. Далее снова началась чехарда с перекладыванием ответственности. Ранее вступивший командование эскадрой после гибели Макарова адмирал Витгефт хотя и сам неплохо разбирался в минной войне, о чем даже писал соответствующие статьи, предоставил выбор времени выхода начальнику подвижной и минной обороны контр-адмиралу Лощинскому. Однако Лощинский явно не хотел брать на себя ответственность за выход второго и последнего в Артуре минзага. Сначала он просто доложил в штаб в благоприятном моменте, на что с флагмана передали: «Начальник эскадры приказал относительно высылки «Амура» руководствоваться местонахождением неприятельских судов». Однако и этого Лощинскому было мало и, вызвав командира «Амура», он лично оправился к Витгефу с вопросом «а можно ли?». Вильгельм Карлович был человеком деликатным, поэтому ответил вежливо: «Минная оборона - ваше дело, и если вы находите полезным и удобным, то высылайте».Правда, в приказе «Амуру» было указано, что мины должны быть выставлены не далее 5-6 миль от берега.

В большинстве боевых ситуаций подобное «переспрашивание» сыграло бы роковую роль. Но именно 1 мая задержка с выходом привела к тому, что японские корабли успели уйти от места постановки. Предполагалось, что путь для «Амура» протралят сопровождавшие миноносцы. Но когда Иванов приказал увеличить ход с 5-6 узлов до 10, сначала у второй, а затем и у первой пары миноносцев оборвались тралы. Неизвестно, произнес ли в этот момент капитан минзага что-то вроде: «и плевать на их мины», но «Амур» увеличил ход до полного и двинулся к рассчитанному Ивановым месту на пути японской эскадры – в 11 милях от берега. По воспоминаниям наблюдавшего за морем с высоты 218 лейтенанта В.Н. Черкасова, ему был виден "Амур", затем полоса тумана, за которой находился японский отряд контр-адмирала Дева. Но ставка Иванова на скорость оправдалась – когда на «Амуре» заметили над туманом дымы японских кораблей, 50 мин были уже выставлены и заградитель шел к Артуру. Следующий день, 2 мая, стал для вражеского флота «черным днем».

Не заплывайте за буйки!

Еще с одним японским кораблём, ставшим жертвой в этой войне мин, связана одна из «городских легенд» обороны Порт-артура. Якобы, подсмотрев за японским тралением, храбрые русские офицеры втихаря переставили вешки с очищенного фарватера, после чего вошедший в бухту японский крейсер подорвался на своих же минах. Источником этой легенды стал «Порт-Артурский дневник» В.И.Лепко.

Забавно, что все перечисленное действительно было, просто не в той последовательности – Лепко писал и редактировал свой дневник после войны и, видимо, не всегда мог проверить свою память по документам.

Согласно же рапорту прапорщика флота Дейчмана, он, командуя наблюдательным постом около бухты Керр, услышал в 5 часов утра два взрыва, а когда утренний туман рассеялся, заметил две мачты затонувшего судна. Однако простым наблюдением прапорщик не ограничился -- взяв в соседней деревне китайскую лодку, с двумя матросами подошел к затонувшему кораблю и осмотрел его. Причем в ходе осмотра один из матросов предлагал нырнуть и отвинтить с грот-марса пулемет, но из-за близости японского патрульного миноносца решили не рисковать. На рассвете же следующего дня прапорщик с обоими матросами снова вышел в море и срезал якорные тросы у вешек, выставленных японцами для обозначения прохода в минах.

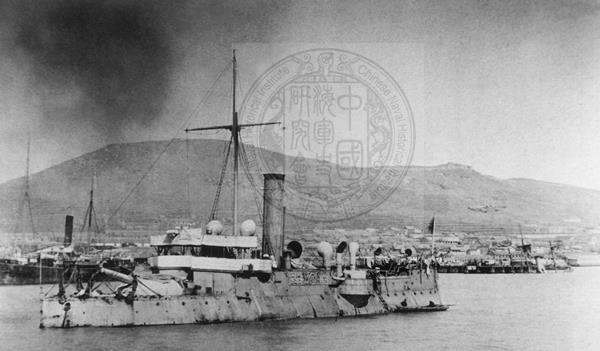

Утопленник в рапорте был предположительно назван крейсером типа «Асама», поскольку ранее с наблюдательного поста видели, как один из этих крейсеров заходил в бухту. На самом деле в бухте Керр погиб не «асамоид», а корабль поменьше – авизо «Мияко» водоизмещением 1800 тонн. Тем не менее, гибель корабля с 2х120 мм и 8 х47 мм пушками, а также 200 человек экипажа, из которых спаслось всего восемь, тоже была достаточно болезненна для японцев. Но именно к его гибели поступок прапорщика Дейчмана отношения не имеет, что нисколько не умаляет храбрости этого офицера – дважды выходить в море, где постоянно ходят вражеские патрульные корабли действительно было значительным риском. Тем более, что профессиональным военным моряком он и не был. Шкипер дальнего плавания Чеслав Болеславович Дейчман был зачислен волонтером флота приказом С. О. Макарова от 08 марта 1904. По собственному желанию перешел в 5-й Восточно-Сибирский полк, защищавший гору Высокая, получил в командование 6-ю роту и погиб в первом же бою 16 ноября 1904. Что же касается «Мияко», то этот корабль, как и японский миноносец № 48 подорвался на минах, выставленных «Амуром» в феврале 1904 года.

Не только «Амур»…

Боевая карьера самого успешного корабля русского флота закончилась через месяц с небольшим – 3 (16) июня 1904 при подходе к Голубинной бухте «Амур» коснулся необозначенного на карте камня и пропорол себе дно. Хотя Иванов сумел довести минзаг до порта, чинить корабль уже не стали – ремонтные мощности порта были загружены более «ценными» кораблями… а кроме того, в Артуре уже не было большого количества мин, ради которых стоило бы восстанавливать минзаг.Оставшиеся мины выставлялись с эсминцев на которые по приказу адмирала Витгефа монтировались деревянные направляющие – так называемые «порт-артурские салазки». 22 июля, когда миноносец «Решительный» под началом лейтенанта Рощаковского выставил 10 сферических мин в 11 милях от Порт-Артура. Но самым успешным оказался второй переоборудованный для минирования миноносец – «Скорый», под командованием лейтенанта П.М.Плена. Вечером 20 августа 1904 года миноносец «Скорый» под командованием лейт. Плена произвел постановку 16 мин заграждения между о. Кэп и бухтой Лунвантан. На следующий день по ним прошлась пара японских эсминцев из блокадных групп. Не повезло “Хаятори” – он подорвался на мине, разломился пополам и затонул с 20 членами экипажа. Больше повезло однотипному “Харусаме”- 10 октября он подорвался на мине к юго-западу от Золотой горы, но остался на плаву -- 8 человек было ранено.

Еще одной «добычей» мин «Скорого» стал «Хейен» -- канонерская лодка 1-го класса, хотя в другой стране этот бывший китайский броненосный крейсер с 2640 тоннами водоизмещения и мощным броневым поясом вполне бы удостоился титула монитора или даже броненосца береговой обороны.

Причем кроме непосредственного эффекта в виде потери корабля и большей части экипажа этот подрыв сказался и на сухопутном фронте. Как раз в разгар штурма 1-я японской дивизии горы Высокая один из трех кораблей капитана 2 ранга Тадзима, которые должны были поддерживать атаку, оказался на дне морском. На втором – «Сай-иен» -- Тадзима отправился искать пропажу и в итоге обстрелом берега занимался один «Акаги». В итоге японское наступление провалилось, а вскоре свою русскую мину нашел и «Сай-иен». Это уже произвело не просто тактический эффект – 1 декабря генерал Ноги направил командующему флотом телеграмму: «Я глубоко благодарен за ту помощь армии, которую оказывал отряд кораблей Соединенного флота, но армия не может более требовать помощи от кораблей раз они сами подвергаются опасности: что же касается прекращения подвоза контрабанды, то хотя с самого начала было желательно совершенно прекратить её доступ, но можно было бы довольствоваться только такими мерами, при которых драгоценные военные корабли держались бы в безопасном районе».

А напоследок я скажу…

В центре Санкт-Петербурга памятник геройской гибели в бою Русско-японской войны миноносца «Стерегущий». Для тех, кто не в курсе – в своем последнем бою, сражаясь с превосходящими силами, ни одного японского корабля «Стерегущий» не утопил. Есть и памятник капитану «Варяга» Рудневу. А вот капитан «Амура» Федор Николаевич Иванов памятника так и не удостоился, как и его корабль. Видимо, два броненосца из шести имевшихся в тот момент у Японии «маловато будет». Или героическая гибель без особого ущерба для врага считается более почетной, чем крупный боевой успех.

И еще – хотя проигранная, что называется, с треском русско-японская война до сих пор «бередит умы» патриотических писателей, регулярно выпускающих очередные альтернативки на тему: «Как бы утопить Того», автор статьи пока не читал книги, где описывался бы завоз в Порт-Артур дополнительных комплектов мин для «Амура» и «Енисея».

Андрей Уланов

[1] Игорь Морозов — Конвой Талукан-Файзабад